------据说搞村镇的都关注了我们------

2016年,国家文物局将海上丝绸之路(古泉州刺桐史迹)列为

2018

年中国申报世界文化遗产项目,包括泉州洛阳桥在内的

16

处遗产点名列其中。泉州市政府启动各遗产点的环境整治工程,以提升遗产环境,迎接国际专业机构现场评估。笔者团队承担了洛阳桥等遗产点的环境整治工程,借助申遗项目协作性强、实施力度大等优势开展了相关技术探索。

本案结合世界遗产保护领域有关

“

可持续发展

”

的理念,以及国内

“

美丽乡村

”

等村镇建设发展经验,按照

“

依存关系修复

”

的技术策略,从遗产(Heritage)、环境(

Setting

)、社区(

Community

)相互关系的认知、修复、可持续发展的视角,以洛阳桥创新文化遗产和传统村落

“

环境整治

”

的概念及方法,将短期的、外在的形象美化深化为整体的、长效的、内在的品质提升。

洛阳桥位于泉州古城东北10公里处的洛阳江入海口,是横跨洛阳江的平梁式大石桥,现长

731

米,通体由块石砌筑,被誉为古代

“

四大名桥

”

之一(图1、图

2

)。洛阳桥始建于北宋(

1053

—

1059年),其建造背景是古泉州海外贸易的发展带给水陆转运系统的功能需求。它是古泉州港实现水陆转运的重要交通枢纽,建成后极大地拓展了古泉州港与广大的中国内陆地区的联系,为商贸活动的发展奠定了基础。它也是古代大型石桥建造的工程杰作,首创的

“

浮运架梁

”“

筏型基础

”“

养蛎固基

”

等工程技术代表了当时中国最先进的造桥技术,是桥梁史的创举。

图1 洛阳桥全景

注:泉州申遗办供图。

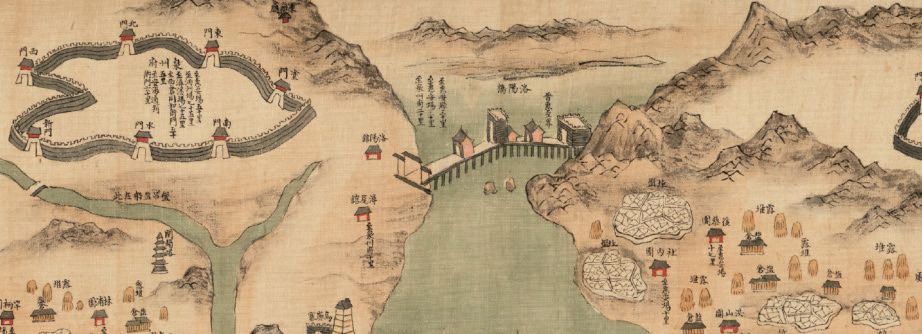

图2 清代洛阳桥

注:《闽省盐场全图》局部,1746 年,美国国会图书馆藏。

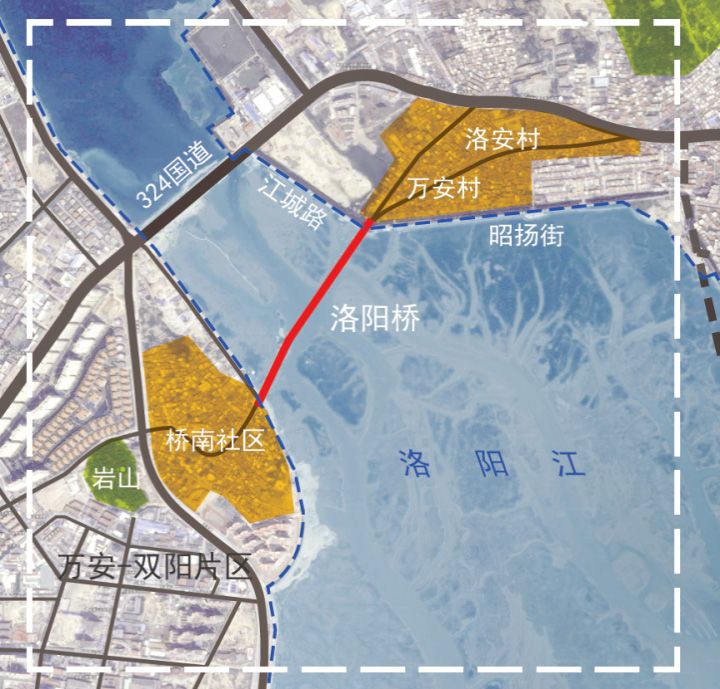

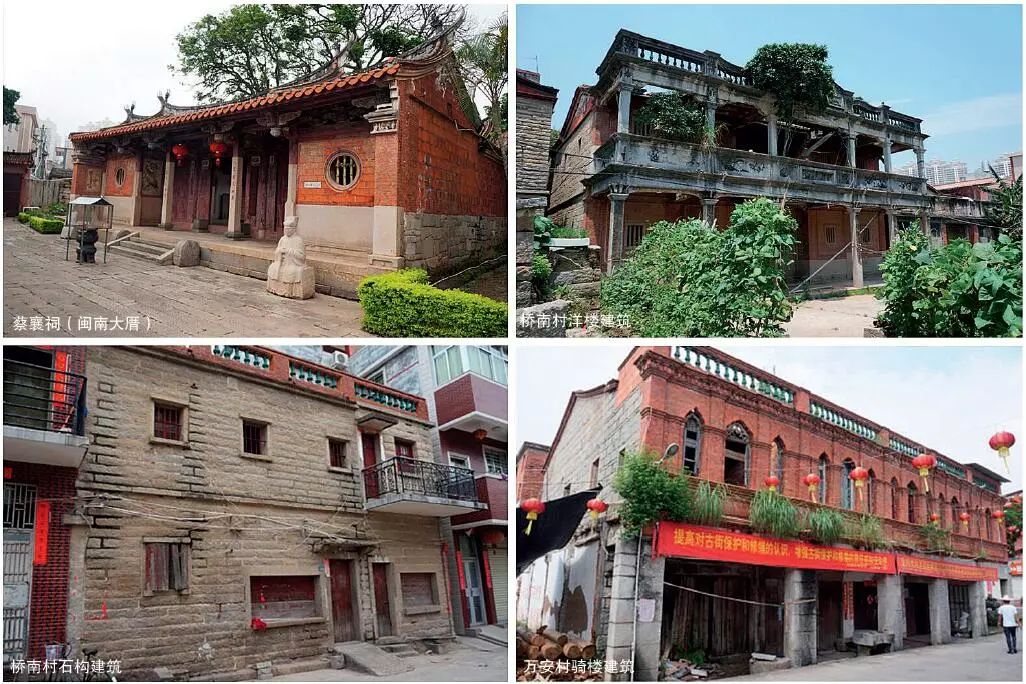

古桥选址于洛阳江江口最窄处,其交通功能带动了桥头两岸聚落的发展,形成了两个具有显著商贸和渔业特征的闽南传统村落,至今仍保持了传统村落的肌理、建筑和生活方式(图3)。位于桥南的桥南村①,分布在连接洛阳桥的主街桥南街两侧。村中的传统建筑包括

17

至

19

世纪清代特征的闽南大厝建筑、

20

世纪初期中西结合风格的洋楼建筑,以及

20

世纪中期的石构建筑等。始建于宋代的

“

蔡襄祠

”

②是洛阳桥建造者蔡襄的纪念性建筑,位于距南桥头约

300

米的村落中部。位于桥北的万安村③属洛阳镇,其主街洛阳街在

20

世纪初集中改造,建设了大量具有中西风格、商住结合的骑楼建筑,洛阳桥的交通便利给主街两侧建筑带来了浓厚的商业特征。北桥头主街一侧的

“

昭惠庙

”

④是祭祀海神通远王的祠庙,在修建洛阳桥时,蔡襄的工作团队曾以这里为建桥的指挥部(图

4

)。

图3 洛阳桥与桥南村、万安村的关系图

图4 桥南村、万安村的典型传统建筑

洛阳桥的建造带动了两个聚落的形成和发展,并在村落中留下了深刻的印迹,村落成为洛阳桥重要的遗产环境要素。村落中的社区居民是洛阳桥最为主要的日常使用人群,居民的交通、民俗活动乃至河滩牡蛎养殖生计等都与洛阳桥直接相关。社区居民世居在此,是古桥守护、日常维护的重要力量;古桥也是社区居民的家园记忆。洛阳桥与两岸村落、居民的互动,形成了遗产、环境与社区相互依存、命运与共的有机整体。

洛阳桥在宋、明、清历代均有修缮。1973年,为便于机动车通行,洛阳桥上游修建了桥闸并连通

G324

国道,成为出城的主道。洛阳桥结束了作为泉州城水陆转运交通枢纽的历史使命,古桥与村落的历史关联从此被切断。

1993

—

1997年对洛阳桥进行了保护修缮工程,古桥成为泉州城郊一处文化旅游点。但游客赴洛阳桥主要由北岸沿江行至北桥头,由北向南参观后返回北桥头离开。参观流线脱离了历史交通线路,游客一般不进入桥南街、洛阳街,使古桥与两岸村落进一步割离。

古桥交通功能的改变使村落发展机能发生改变,桥与村原生的关联性逐渐弱化。与此同时,在城镇化大背景下,两岸社区生产生活方式发生变化,部分人进城谋生,一些民居建筑废弃、破败,而一些新建筑与原有村落肌理不符,传统村落特征逐渐消失。在粗放式的遗产管理下,村落被视为洛阳桥遗产环境的破坏因素,村内建筑更新受到笼统的限制,以致部分村民认为古桥保护影响了村庄建设发展,对遗产保护表现出漠然。依托着具有潜在的世界范围突出普遍价值的重要文化遗产,村落的环境品质和居住条件却在无序中退化

——

沿街排水不畅、机动车随意停靠、活动安全性差、公共活动空间局促、旧建筑居住舒适性得不到改善、临街建筑

大量空置。对于来洛阳桥参观的外来公众而言,村落内缺乏必要的游客服务设施,传统建筑的衰败导致传统村落特征弱化、特色和吸引力不足,综合体验差。在这些因素作用下,村落与古桥由依存转向对立,社区对遗产失去信任。

环境是界于遗产与社区间的重要衔接要素,环境的提升不仅是遗产保护的需要,也是社区品质提升的重要途径。因此,环境整治工作恰是修复遗产与社区关系、修复社区对遗产信任的重要契机。本案以需求分析为导向,充分调研、发掘社区的内在发展诉求,结合遗产及其环境的保护、展示需求,制定兼顾各方需求的整治措施。针对居民关切的公共活动空间局促、街道排水不畅、人车混杂安全性欠缺、环境品质不佳等问题,本案在街区内设计提升了蔡襄祠、刘氏家庙、凉亭、南北两桥头、昭惠庙等公共节点;优化道路空间分配,提供安全的建筑前区和公共活动空间;改造、提升沿街排水系统,进行三线入地,提升基础设施水平;规范、引导机动车停放;丰富沿街绿化,提升沿街景观环境(图6、图

7

)。针对遗产展示和公众服务需要,重点补充了游客服务中心、茶室、环卫、休憩等设施。通过兼容性的环境提升措施,古代遗产的保护为现代社区的环境品质提升做出了贡献,遗产环境提升成果更多地惠及社区居民。作为既得利益的社区居民在原有家园情感、文化认同的基础上逐渐恢复了对遗产的关注和信任,这是使其更主动参与遗产守护的重要推手。

图6 主要节点及街巷整治方案设计图

图7 北桥头节点整治提升实施效果图

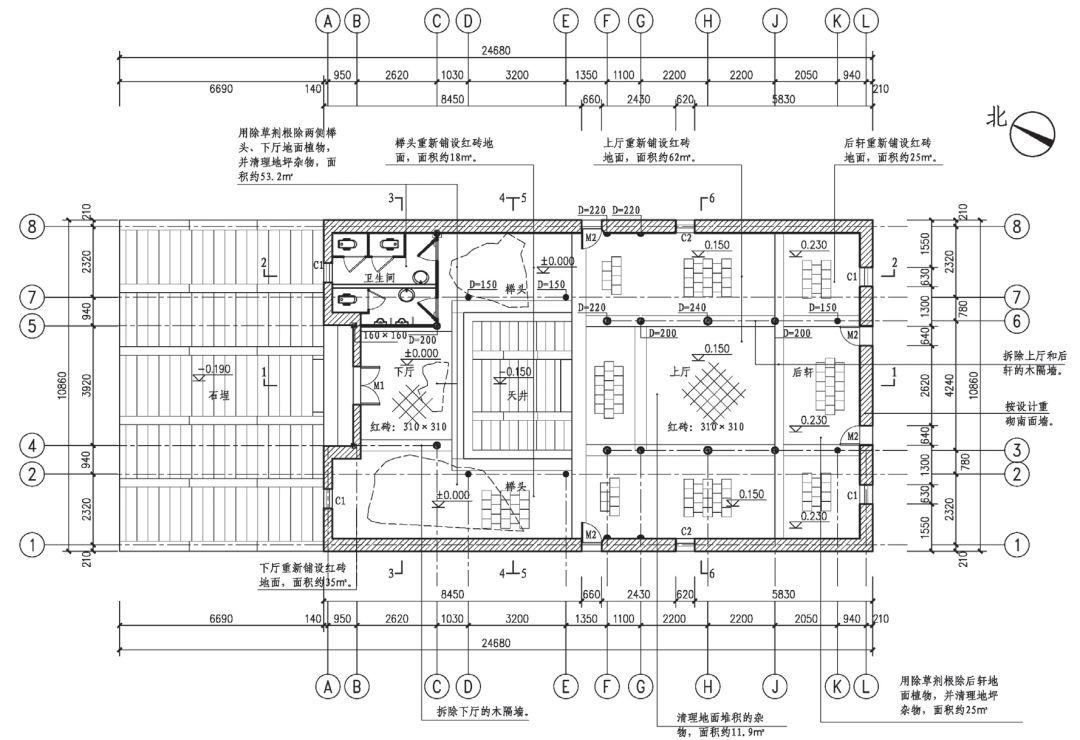

以“修”代“整”,开展传统建筑保护,存续社区发展战略资源

两岸村落中留存的传统建筑是洛阳桥历史环境的重要注解。从社区发展角度,它们也是优秀传统村落的精华元素,是村落可持续发展的战略资源。本案在建筑

“

整治

”

工作中,将重点放在对优秀传统建筑的保护

“

修缮

”

中。选取沿街8处重点传统建筑进行保护修缮、

11

处传统建筑进行清理维护、

5

处传统建筑进行修缮改造,以残损传统建筑的保护修缮、创新利用为第一要务(图

8

、图

9

)。对于现代建筑,主要采取示范性、引导性措施进行重点调整。这一举措不仅有助于维系传承传统村落特色,也避免了短期、大范围的强干预行为和单纯的形象美化性内容。

图8 桥南街355 号大厝修缮改造实施效果(游客服务中心)

图9 桥南街355 号大厝修缮改造施工图设计

由政府主导的申遗环境整治工作无疑具有强而有效的推动与实施力度。面对遗产保护与社区发展对立情况突出的案例,掌握公共资源、开展公共服务的政府机构需要更主动地介入和激活才更有助于依存关系的修复进程。在本案中,政府以公共资源服务传统文化保护,此举不仅未引发一般整治项目

“

面子工程

”

的争议,反而受到了珍视村落历史与文化传统的社区居民的认可与支持。遗产与社区的统一性、社区对遗产的信任得以进一步强化。

以主街及关键节点为示范,驱动村落有机体自主更新与发展

传统村落是自然演进的有机体,其更新发展需符合有机体的生长规律,修复措施宜循序渐进,以局部激发整体机体活力。本案选取桥南村、万安村的多处各类公共节点进行示范性设计提升,各类公共节点的选取以需求为导向,兼顾居民活动、公众服务、遗产阐释等功能的补充与提升。在节点基础上,对桥南街、洛阳街两条主街的铺装、景观、基础设施等公共性、公益性要素进行重点设计提升。通过点、线层面的先期优化,用主街及关键节点的提升为村落整体的自主更新发展注入活力。方案实施后,这些关键节点已被用作社区活动中心、游客服务中心、民俗展示馆、传统商业手工业场所、公共活动空间等,成为带动村落整体活力的激活点(图10)。这一方法遵循聚落的自然发展规律,以局部的设计干预获取最大化的整体提升潜力。同时也避免了常规整治项目中违背村落自然发展规律的均质化、统一化设计。

图10 修缮改造后创新使用的各类民居建筑

注:图片来源于泉城往事公众号。

相为表里,以设计强化关联,唤醒社区传统意识与自主守护

本案在开展内在机能修复的同时,通过一系列建筑与景观设计手法辅助呈现、强化桥与村落社区的关联性。例如,在街巷铺装中,采用与洛阳桥同宽的传统条石铺装,以呈现古桥与两岸村落的交通关联;在桥头景观设计中以呼应古桥走向的条石铺装强化桥头场所精神;南桥头广场景观绿化以绿植强调对古桥的视觉导向;北桥头夜景照明设计充分考虑对古桥走向的标识;村落环卫垃圾筒参照古桥望柱进行选型等。以上设计手法使古桥与两岸村落的联系得以深化阐释。

此外,本案在各专项设计中特别关注到对本地传统材料、工艺的运用,如使用闽南传统烟炙砖和传统外墙装饰手法对不协调现代建筑进行立面整饰,使用本地传统石材、石雕工艺进行路面铺装、环境小品设计。南桥头节点休息坐凳运用海蛎壳进行表面装饰,既是对渔业村落生产生活元素的关注,也呼应了洛阳桥建造时具有生物科学智慧的

“

养蛎固基

”

法(图11)。这些传统元素的示范性运用有助于引导、强化村落更新过程中的传统意识,使社区居民对传统的关照成为村落可持续发展的源泉。社区民居对符号化的传统元素更易于获得感知,这将进一步强化社区对遗产的情感认同,社区对遗产的自主守护正是实现依存关系修复的重要标志。

图11 南桥头节点及海蛎壳饰面坐凳实施效果

可持续发展既是世界遗产保护的科学理念,也是传统村落保护发展的重要方向。遗产、环境与社区的整体、长效、可持续发展有赖于遗产与社区依存关系的修复。洛阳桥与社区关系的修复充分借助历史交通功能的延续和发展,并以政府主导的申遗为契机、借助遗产与村落环境的综合提升得以实现。

作为一项环境整治类工程项目,本案创新文化遗产和传统村落

“

环境整治

”

的概念与方法,以依存关系修复为总体技术策略,定位于遗产、环境和社区的整体、长效保护和可持续发展,注重分析研究遗产、环境、社区的内在关联性,从发展轨迹、内在功能需求等角度出发,提出修复、补全、提升内在发展机能的技术措施。整治措施不局限于形象、外观、风貌的美化,力图将短期的、外在的形象美化深化为整体的、长效的、内在的品质提升。

本案实施后,古桥遗产环境得以全面提升,社区居民在享受家园品质提升的同时,更多地关注到古桥、古村、古街的价值,主动提出了修缮旧宅、提升建筑品质等诉求,村落整体保护与发展被提上日程。部分居民已沿街开展自主经营,空置的旧宅重新被使用,古桥再一次为村落发展注入了活力。通过社区与遗产依存关系的修复措施,使得缺失的信任体系逐步重建,唤醒了社区民众对古桥及传统村落的关注、再认知和自觉守护。这正是本案在

“

整治

”

任务之外的最大收获。