“高峰之路——新时代中国画新典范”大型系列活动由艺术类核心期刊《艺术市场》杂志社主办,《艺术市场》惠风书画院、《艺术市场》美术馆承办,李回源策划。此次活动是在成功举办“高峰之路——新时代语境下的中国画传承与创新”系列活动基础上的进一步延续和提升。目的是通过由中华人民共和国文化和旅游部主管、中国文化传媒集团主办的大型艺术类核心期刊《艺术市场》杂志与中国画领域理论家代表尚辉、王平、于洋的对话,诚邀盖茂森、张复兴、老圃、孔维克、马海方、林容生、王辅民、喻慧、马刚、马顺先、王平11位艺术家,共同探讨“高峰之路——新时代中国画新典范”这一主题,为新时代中国画发展确立新标杆、树立新榜样,为新时代中国画发展的“高峰之路”起到真正的示范、引领作用。同时也希望借此契机“抛砖引玉”让广大艺术家主动“去伪存真”、树立“高峰意识”,探索通往“高峰之路”的思想和方法,主动承担起复兴文化中国梦的历史责任。

文/

王平

中国国家画院研究员

《中国美术报》执行总编辑

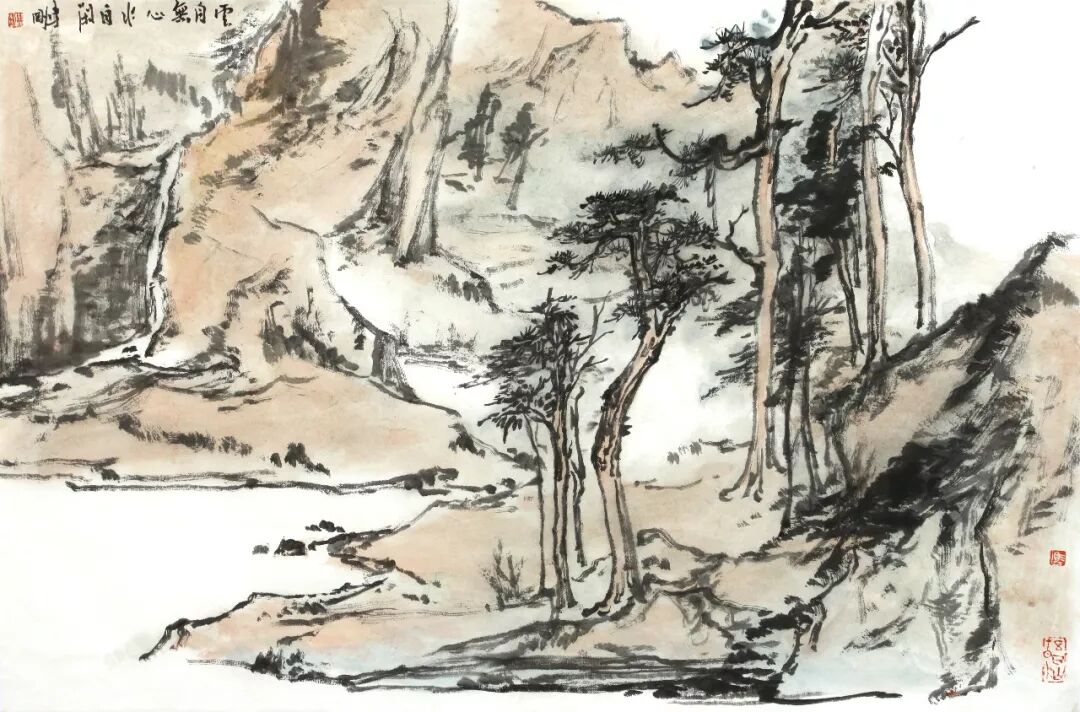

中国的水墨画家在创作生涯中,都需面对体系庞大的绘画传统,一方面要沿袭传承,一方面要抗衡出新。马刚山水的长处在于他对传统绘画审美境界的梳理,其风格既区别于南宗山水的温润和雅致,也不同于北宗山水的浑厚和博大。而是以甘肃一代的黄土高坡为原型,通过块面塑造的方式来建构山石、坡道和树木,真实写照了他对西北山水的认知和感悟。

马刚《云自无心水自闲

》43×69cm 2016年

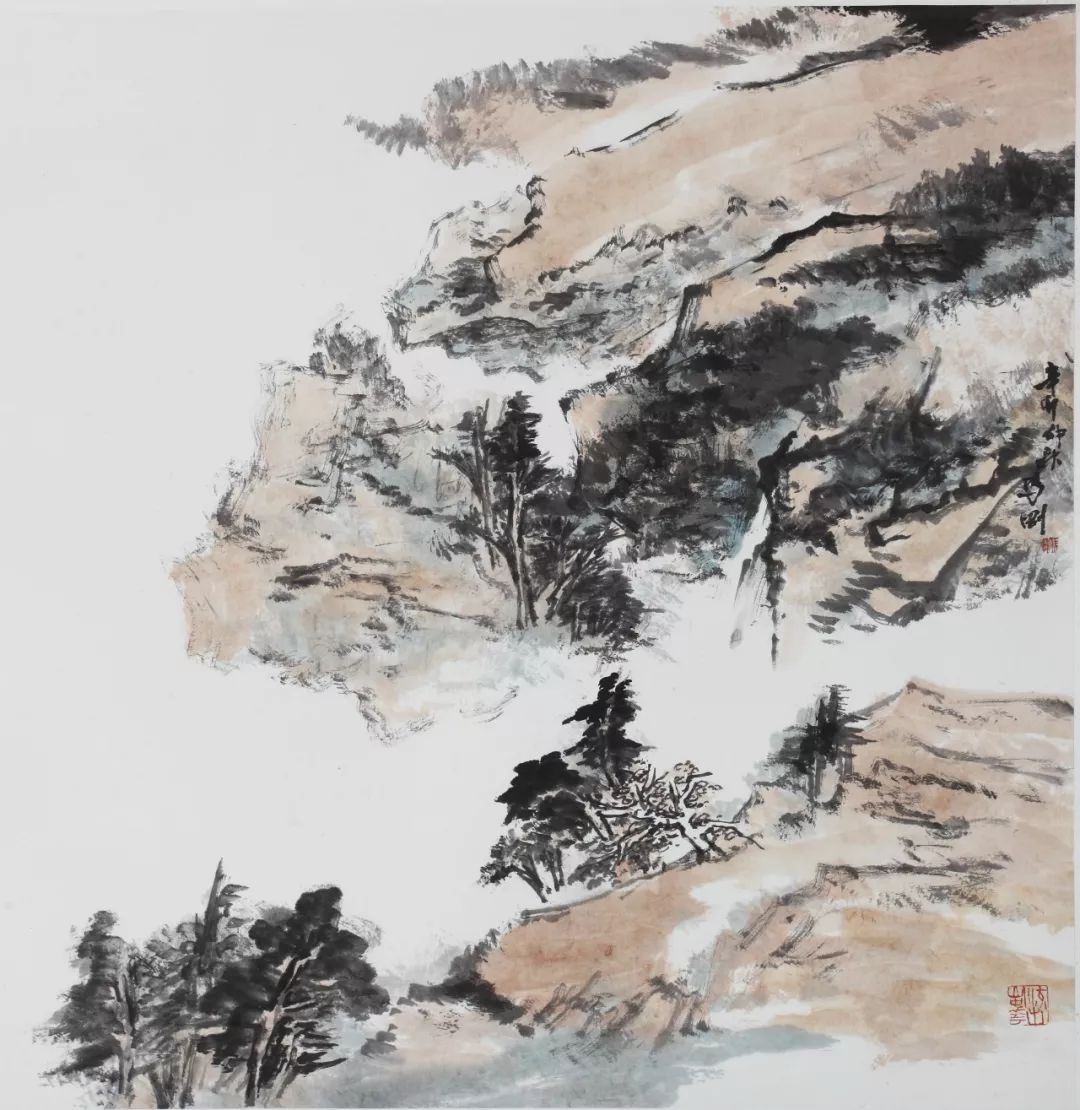

在传统山水画中,常见的构图方法有“之”字法、“甲”字法、“则”字法等,而马刚多采用“C”型构图法,虽然从整体上来看,马刚延续了传统山水画的鸟瞰视角,有意弱化了深远和高远的差异,但他通过画面内部的留空式构图,强调了布局上的遮挡和掩蔽,使得画面在视觉上更具张力和冲击力。

马刚《塬上见秋山

》68×68cm 2011年

马刚在某种程度上虚化和弱化了传统的皴法表现,在物象表现上带入了写实绘画的创作技法,让画面中墨块的形状随着山石的结构走势而变化,使得画面与实际的生活场景更加接近。同时,马刚在线条上又强调了用笔的书写性,使得他的画面既有对传统的继承,又远离了传统的程式化。而且,马刚的墨法在某种程度上是对黄宾虹笔墨境界的体验和实践,其中融合了破墨、泼墨、积墨等多种方法,并起到了替代皴法的效果。这种方式既丰富了笔墨的层次,又解决了造型的难题。

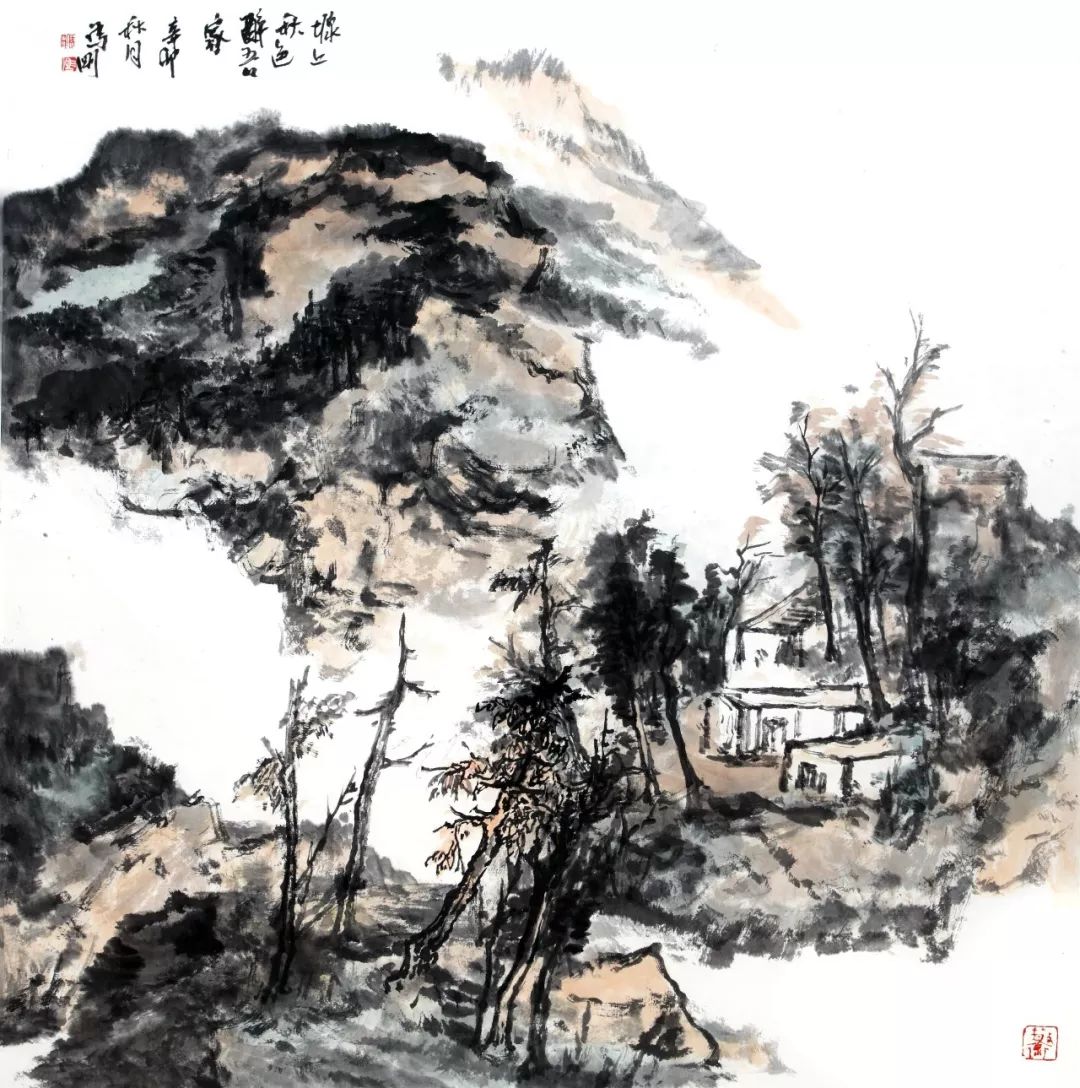

马刚《塬上春色

》68×68cm 2011年

作为西北人,马刚的画具有苍茫、肃穆、萧瑟的北方气质,他从不追求温润雅致,而是强调散锋和破墨所营造的朴拙之气,这种自然流露于画面的力量感来源于他对西北黄土高坡中生活实景的深切体验。

马刚《雨后

》34×69cm 2018年

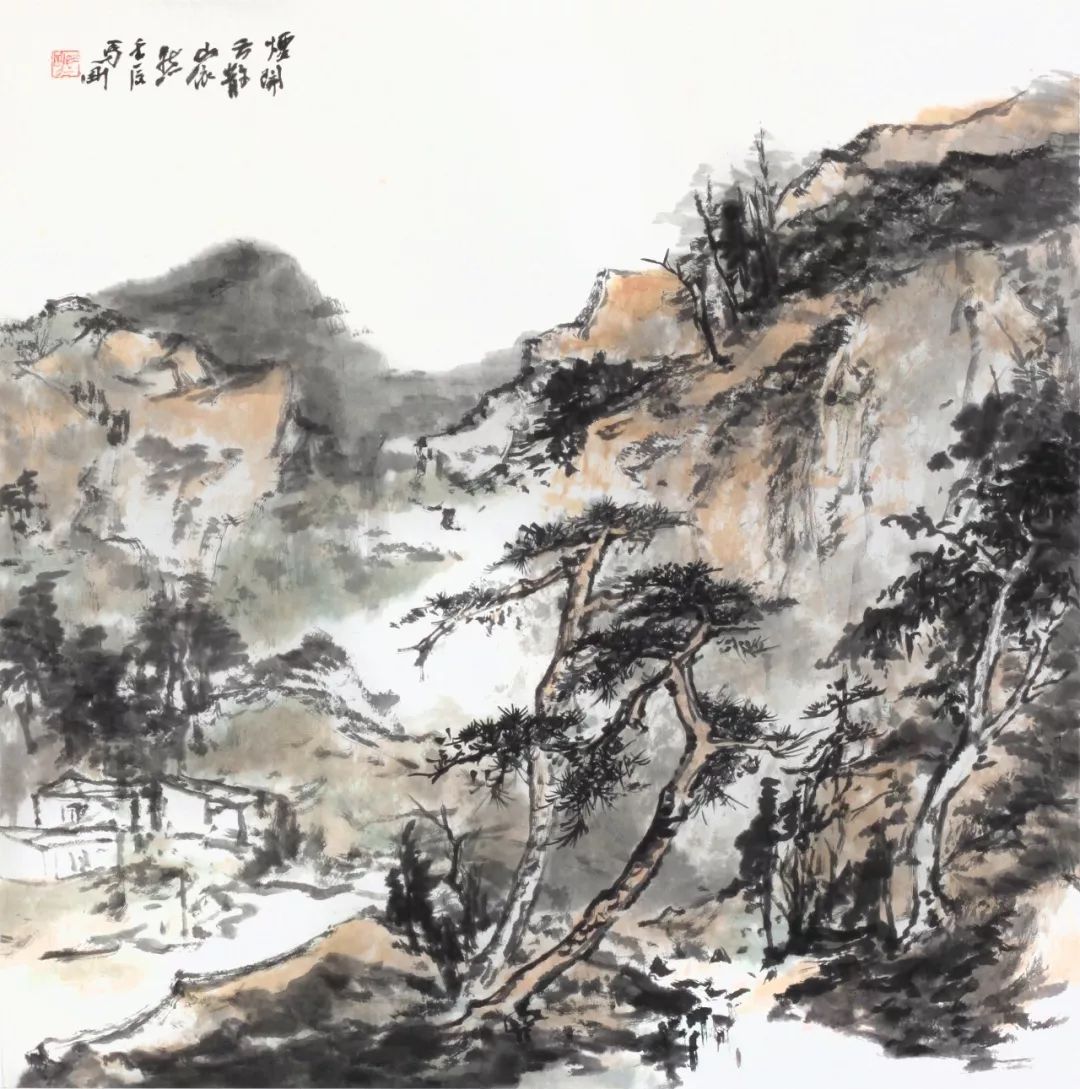

当代山水画家致力于给我们带来不一样的审美感受,他们强调艺术与生活的贴合,极力表现自然物象的体貌气息。马刚的绘画也不例外,他在审美上追求的是一种荒凉、率性的境界,从形象的塑造到笔墨的运用都基于写实性的观察方法,在对自然生活加工和提炼的过程中塑造出了与高原特征相互对应视觉体验,形成了他独特的绘画特点。

马刚《烟开云散山依然

》68×68cm 2012年

另外,马刚的绘画中带有涂鸦式的探索,这使得他在对某些局部的描绘上赋予现代性的体验。虽然现阶段我们对涂鸦绘画的研究较少,但在以后的发展中,涂鸦可能会成为重要的突破口。因为它所激发的笔墨效果具有更强的随意性、原发性和不确定性,甚至能够表现出一种前所未有的现代感。马刚在用笔墨建构和塑造画面的同时,有意识地用涂鸦的方式来打破对物象造型的常规认知,从局部墨块的间隔上切入,并在一些宏观画面的形式语言上重新建构,从而将涂鸦变为其笔墨语言的一部分,给观者带来了一种超越视觉经验审美感受。

马刚《烟波风月

》34×55cm 2017年

1962年出生于甘肃酒泉,

毕业于西北师范大学美术系,

中央美院贾又福工作室研究生班。

现为甘肃省政协常委,

兰州财经大学艺术学院院长、教授,

中国美术家协会会员,

北京大学贾又福艺术研究会理事,

中央美院贾又福工作室山水画高级创作研修班指导教师,

甘肃省文联副主席,

甘肃省美术家协会副主席,

甘肃省美术家协会中国画艺委会主任,

甘肃省领军人才,

甘肃省教学名师。

获文化部举办“第四届全国画院优秀作品展”优秀奖,“甘肃省文艺突出贡献奖”,

作品入选文化部第十届、第十一届全国美术作品展,

作品被中国美术馆等机构收藏。

马刚《晓色云开

》68×136cm 2012年

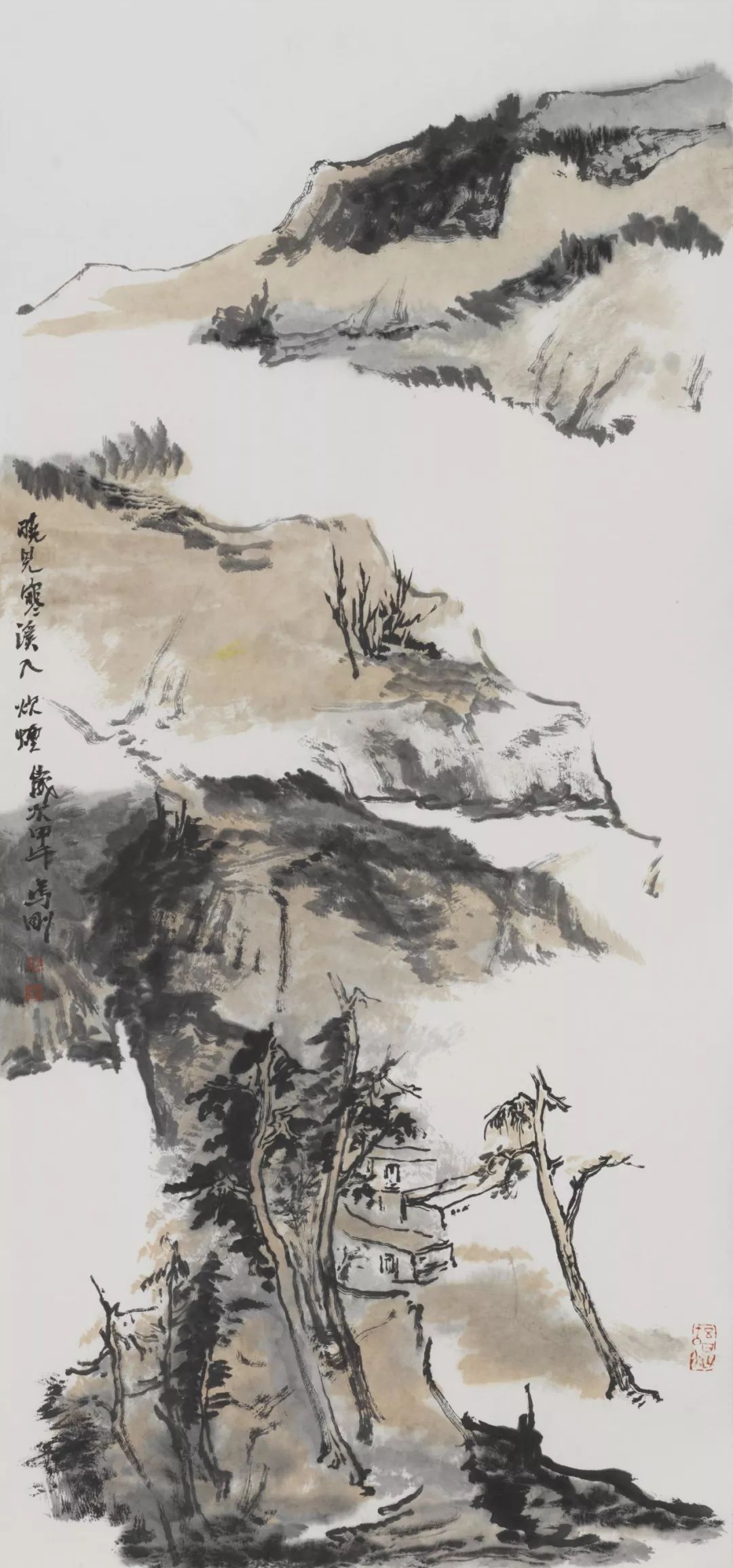

马刚《晓见寒溪如炊烟

》45×95cm 2014年

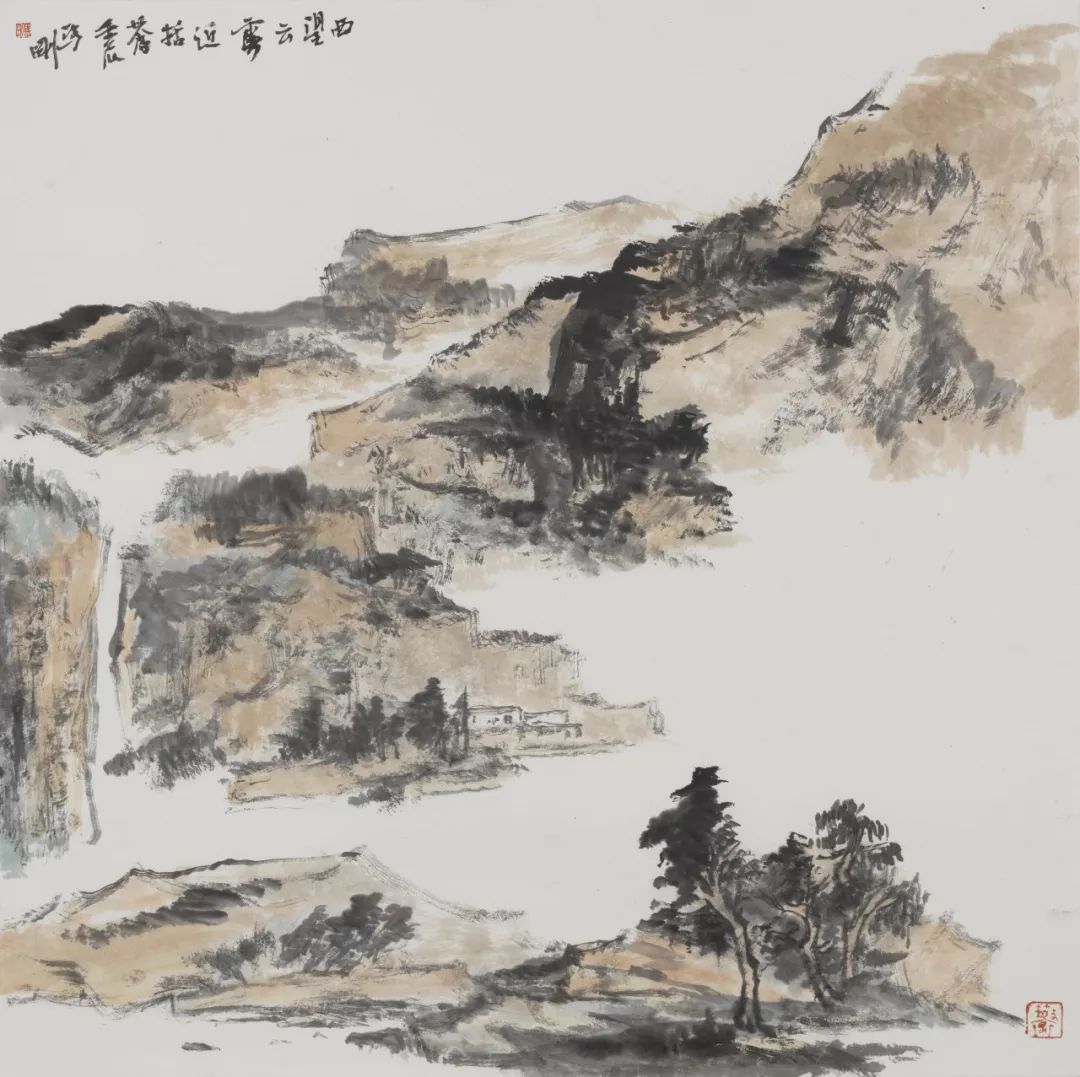

马刚《西望云霞近括苍

》68×68cm 2012年

马刚《渭水河畔

》34×46cm 2018年

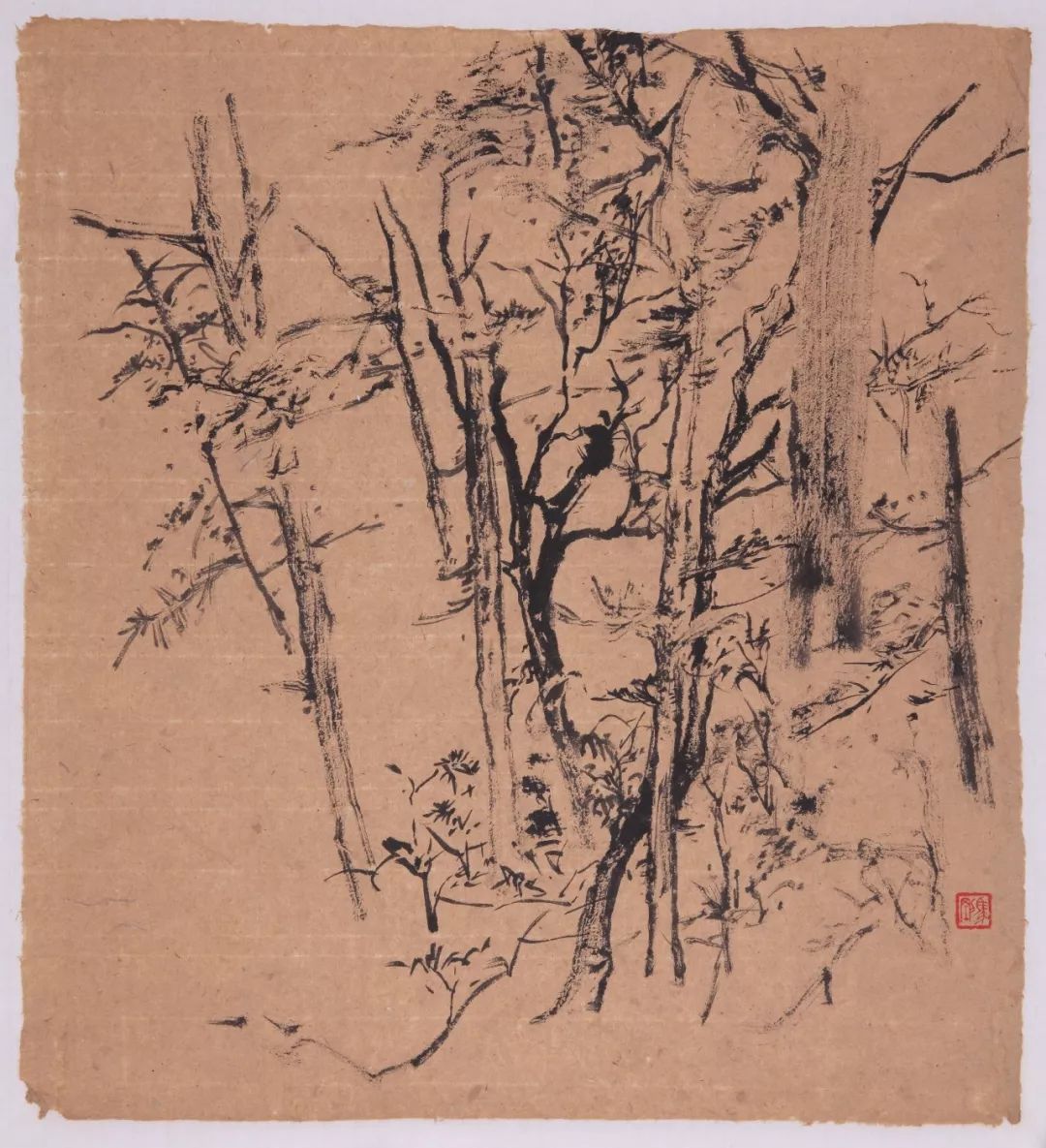

马刚《岁岁朝朝

》44×44cm 2018年

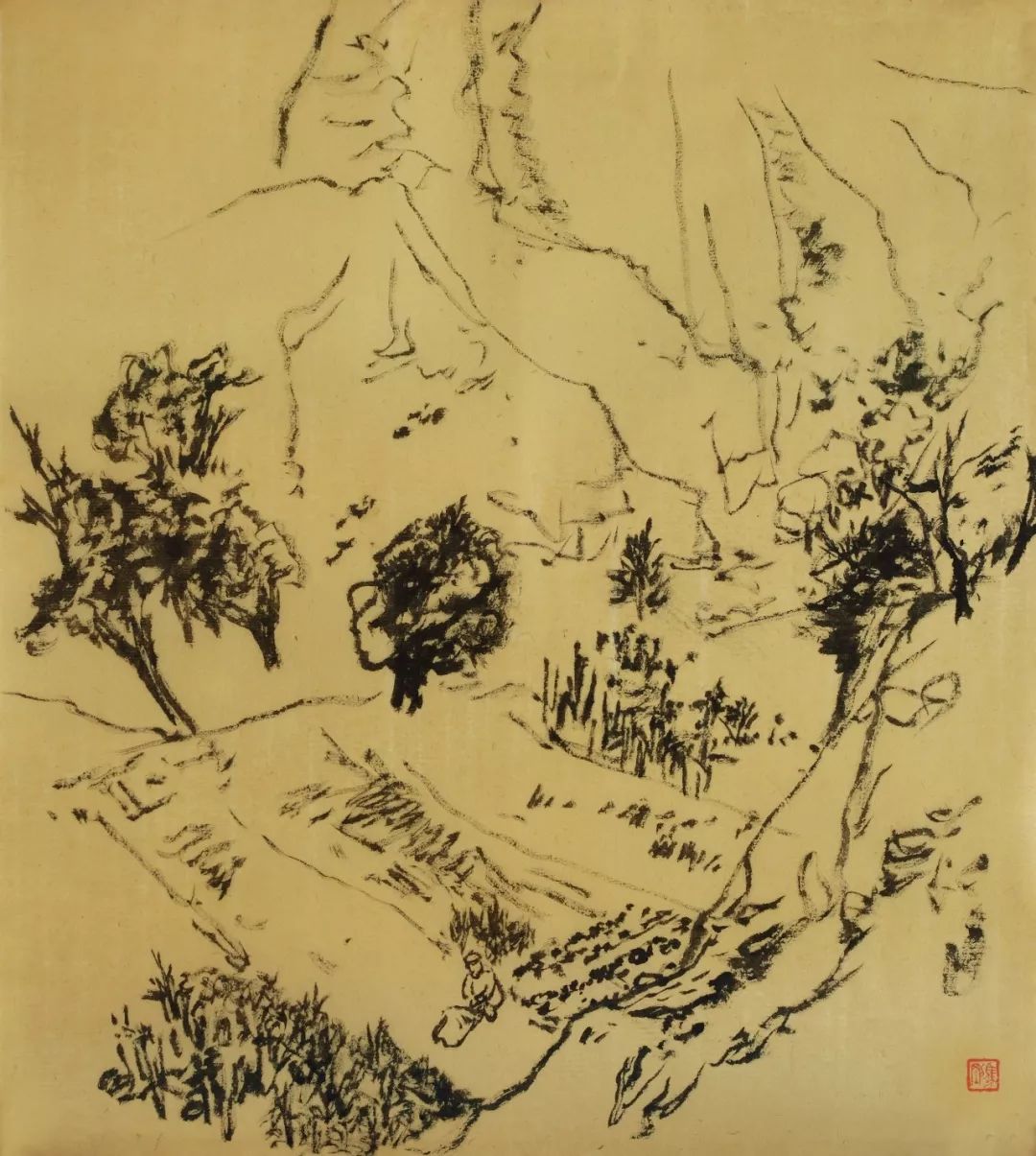

马刚《三老图》50×50cm 2016年

马刚《山耕》50×50cm 2016年

欢迎订阅 2019 《艺术市场》,微店订阅优惠!

| 微信编辑:凯航 |

AM 新媒体矩阵

(长按二维码关注)