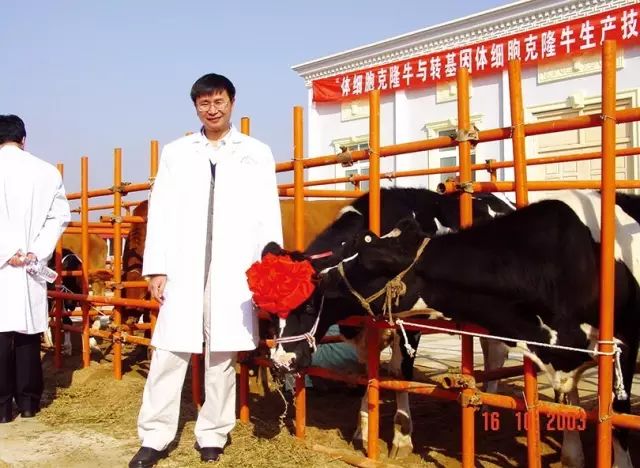

他是中国动物克隆体系创始人

世界最大的克隆牛

中国第一头克隆猪

都是他的杰作

他

45

岁当选中国工程院院士

曾任科技部“

973

”项目首席科学家

科技部“

863

”计划重大专项总体专家组组长

农业生物技术国家重点实验室主任

欧盟第

5

框架计划

PigBioDiv2

计划的负责人

他是当时最年轻的中国工程院院士

也是第一个被撤销院士称号的人

毁誉之间

只有

7

年的时间间隔

他就是:李宁

1962

年

李宁出生于江西南昌

5

岁随父母下放

8

岁跟父母下地插秧

属于没有任何背景的知青后代

跟大多数同龄人一样

他从小接受的是爱国主义教育

爱看的书都跟战争有关

《中国近代史不平等条约》

《以弱胜强的军事战争》

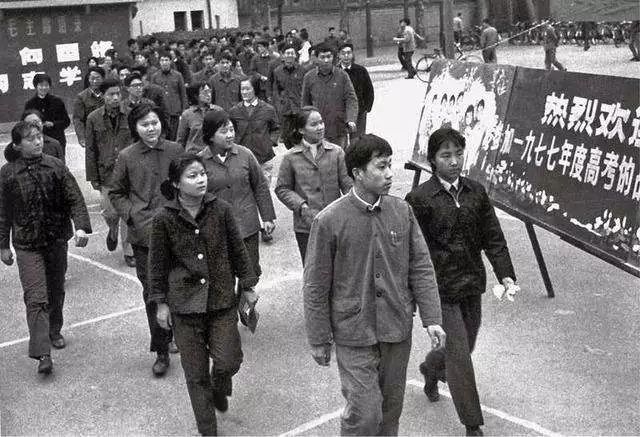

1977

年恢复高考后的第二年

16

岁的李宁考上了

江西共产主义劳动大学总校

也就是现在的江西农业大学

成为文革后的第一批大学生

1982

年,李宁大学毕业并留校任教

1985

年,他前往北京农业大学(现中国农业大学)

攻读动物遗传育种硕士

1991

年,他获得爱尔兰都柏林大学

与北京农业大学联合培养博士学位

这之后的

10

年时间

李宁在欧美各大研究机构工作

主攻基因技术和遗传育种

2001

年左右

李宁回到中国农业大学

谈到选择回国的原因,他说

“的确,在国外我能做很多事

但是你的知识产权、劳动创造

最终还是为这个国家在服务

所以我想尽快回来

通过自身的努力

为国家作出贡献

哪怕只是改变一点点

也是对中国的技术、产业的推进”

从事科研的人都是能耐得住寂寞的人

李宁是这么说

也是这么做的

1993

年的李宁

还是中国农大一名普通讲师

没什么江湖地位

当时的科研条件

和后来也不可同日而语

那时候研究经费紧张

实验室就设在养猪场

吃住都在那

到了夏天

随手都可以抓一把蚊子

去各地调研

经常因为买不到坐票而一路站着

即便是这样

大家都不觉得苦

反而觉得这是一件有意义的事

大家都相信努力终有回报

李宁说

“把每一个充满阳光的日子

和每一个阴暗的日子串起来

就会铸就伟大的人生”

十年磨一剑

2003

年

他主持的《猪高产仔数

FSH

β基因发现及其应用研究》

获得国家技术发明二等奖

1997

年,克隆羊多莉问世

李宁马上被克隆技术吸引了

他花了

3

年的时间

从零开始研究克隆技术

到

2000

年底

他带领的中国团队

克隆出了

3

只转基因山羊

这一次

他真正在学术圈小有名气

之后,李宁的学术成果一发不可收拾

很多都是中国动物遗传领域的原创性工作

世界最大的克隆牛

中国第一头克隆猪

首次克隆了鸡性连锁矮小基因

发现了鸡抗白血病病毒的基因座……

进入高产期的李宁也迎来了人生的巅峰

2007

年,

45

岁的李宁

当选为中国工程院院士

这主要因为他的学术能力

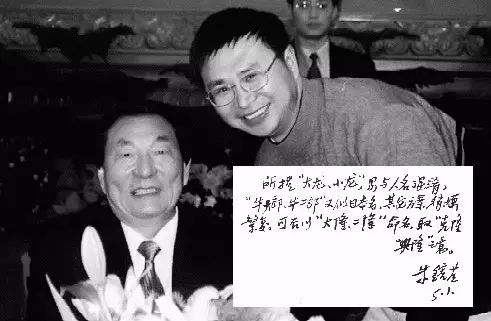

在一些人看来

这多少受到岳父的恩惠

他的岳父中国科学院院士吴常信

是中国动物遗传学界的权威

一位泰斗级的人物

也是他在中国农大的硕士导师

最早的学术启蒙老师

吴常信说

“环境只是次要因素

他的成就完全是他个人努力的结果

他跟我女儿谈恋爱的时候

还是只是个普通的研究生

怎么可能知道未来他会当院士呢”

尽管吴常信跟李宁住同一栋楼

但二人却很少碰面

李宁研究转基因克隆

吴常信研究遗传育种

两个人都很忙

偶尔开会才会碰到一块聊几句

当上院士之后

李宁还长期坚持为普通学生授课

他有时候会和学生到篮球场打球

打完球,和他们一起

去吃

8

块钱一碗的马兰拉面

几乎每年,李宁的投资人黄中石

都会在北京跟他聚两次

他请李宁吃饭

李宁一般都不去

李宁请他吃饭要么在学校食堂

要么在学校路边的新疆菜馆

有一次没吃完

他还打包带走

黄中石说

他跟不少大陆的官员和商人吃过饭

但还从来没有看过有人打包

对于吃饭要求不高的李宁

对于学术的要求却极其苛刻

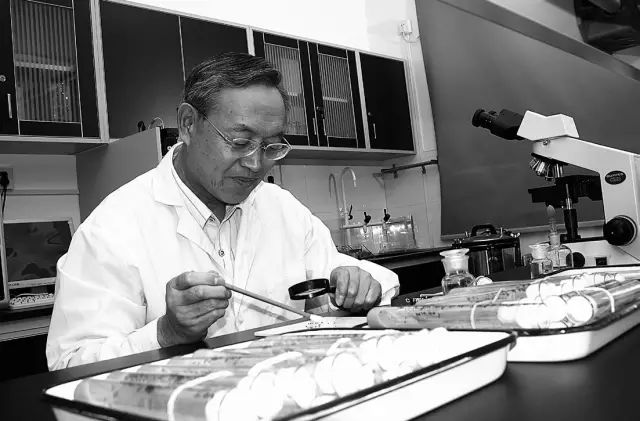

只要不出差开会

哪怕是双休日

李宁都喜欢在实验室待着

中国农业大学有一座最高的建筑

名曰“科研楼”

夜深了,那里的灯光依然明亮

李宁就是那挑灯夜战的青年学者之一

每天晚上不到

12

点不回家

实验室办公室主任很心疼他们

图文无关

他似乎在家坐不住

学校春节放假

过了大年初七你保准能在实验室看到他

他在中国农大研究生的迎新会上说

“假如我一天用

12

小时甚至

14

小时工作

你只用

8

小时工作

这种工作一两天积累出来的差别可能不明显

但

5

年以后

也许我们就会有不同的境界

是两重天

我觉得这就是勤奋的力量”

李宁常说,创新是科研的灵魂

做科研要有正确和智慧的判断

找准方向,再坚持到底

如果方向找错

既浪费了国家资金也耗费了自己的精力

这是万万不可的

李宁对创新的理解是

做前人没做过的事

在前人已有的基础上把事情做得更好

在一次

2009

年的一次演讲中

李宁以他自己的经验举例

“克隆不是中国人先做出来的

但中国克隆技术水平不比英国弱

英国克隆羊成功了

我们也成功了

但我们还使用冷冻暖母细胞进行克隆

这是世界领先”

一直以来

李宁都被校方当成中国农大的一张名片

2006

年,中国农大号召全校师生向李宁学习

“他师德高尚,治学严谨,学术卓著

展现了我校青年一代科学家的风采

为我校赢得了巨大荣誉”

他的大部分时间都花在了跟团队的交流上

他给自己团队中的每个人一份英文备忘录

里面记录着为人标准、指导原则

既有共性要求

又有依据每人个性、经历等

而给予的不同要求与鼓励

“一个团队就像是一艘船

船长应该了解每一位水手的能力

协调起来使大家的力量都能发挥出来

这条船才会跑得很快。”

学生评价他说

“他不会把学生当作

实验室的工人和实验机器

做课题的时候

都让我们自己结合自身兴趣来选择

他很大方

我们做课题能多给我们一点补助

就尽量多给点”

即便是已经克隆出了不少转基因成果

李宁经常提及的还是中国和世界的差距

他说

“我希望国际一流科研工作者开展相关研究时

会引用中国科学家的数据

希望在国际科研舞台上

一直活跃着中国科学家的身影”

西方留学的经历

也让很多人从他身上看到自由主义的影子

针砭时弊,大胆敢言

作为动物克隆的领头人

他尤其痛恨学术上的克隆

在一次迎新活动上

他引用德国哲学家费希特的话告诫同学

“学者应当成为他的时代道德最好的人”

他认为

科学精神对于治理社会同样重要

“如果我们的一些领导和老板们

科学研究的素质高些

科学精神强一些

我们的动车就不会相撞

拆迁就会减少

毒奶粉、瘦肉精的事件就不会发生”

就是这样一位

勤奋、爱国、简朴、富有社会责任感

视科研如生命的顶级科学家

却突然销声匿迹

2014

年

7

月初

李宁被相关部门带走调查

因其涉嫌将承担的转基因项目经费

转移至自己控股的公司

涉及资金达千万元

奇怪的是

被拘留了

1000

天

却迟迟没有审判

中国农大生命科学研究中心的数据显示

2006

年至

2010

年的

5

年间

国际论文、省部级奖项等学术产出中

李宁占据其所在院系全部奖项的一半多

其获得经费的吸金能力在业内也屈指可数

同一时期

李宁所在的生物学院获得科研项目达

374

个

获得国家及各类经费达

6.8

亿余元

伴随着他的科研成果接连获奖的是

各种评审邀约纷至沓来

李宁还是这些项目课题的申请人

李宁最受争议的

就是他既是专项主要负责人、把关者

也是数十个子项目的负责人或顾问

既是运动员又是裁判员的双重身份

早在

2008

年就引起其他专家的不满

2008

年,李宁评上院士仅

1

年之后

就有人在网上举报

李宁在一项国家级的水禽开发中没有回避

导致评审结果出现严重不公正

有人说

李宁对当评审的事有些从不从心

他自己也不愿意当

因为大家都看着

但是在中国

这种申请人兼任评审的情况相当普遍

李宁当了院士之后

拿到的项目确实比以前多,规模更大

在中国没办法,不是李宁想要

而是这个制度决定的

这跟国外很不一样

国外科研是鼓励年轻的科学家

比如英国的克隆羊之父

因为年纪大了点

科研经费反而特别少

这在我们国内是不可想象的

一个人如果取得这样的成就

就算到了

100

岁,爬不动了

国家还是要多给你一点钱

在学校内,也难免受到非议

一般的人只能申请到几十万的项目

而且都很难

但是李宁往往不费力气就可以申请到

成百上千万的经费

有小道消息说

他之所以搬到神内大楼

并不是因为学校帮他建了新的实验室

而是受到了生物学院老师的排挤

除此之外

为了推广转基因

李宁亦遭到反转人士的炮轰

早在

2017

年

7

月下旬

李宁被调查的消息还未被媒体曝光之时

崔永元就在网上发文爆料并揶揄

李宁至今未归

同学们都说李宁院士一定是

给检察院普及转基因知识去了

转基因专项国家一次性投入过大

有

200

多亿元

最多的时候每年都有二三十亿元的预算

一个课题组可以拿到几百万元

这钱对搞生物的来说是笔很大的钱

项目又要求两年花完

根本不可能花完

可劲儿花也花不完

尤其学校和科学院不同

学校里水电房租学生都是免费的

光科研上用不了多少钱

按道理到期花不完要交回去

但是没人愿意交回去

就转到自己办的公司里

每个有赤子之心的科学家

都希望把自己的科研成果

做成产品,服务社会

李宁也不例外

他常说

做科研要有用

要能做出产品

而不是为了发两篇论文

动物转基因产业化一直李宁的梦想

在中国,他是这个领域的权威

应该冲在前边

转基因克隆有很多重复性的工作

尤其是涉及到产业化的项目

如果都是学生来做

不利于创新性研究

需要一个专门的公司来做

实验室也不可能跟大公司谈合作

如果有一个公司的身份

将有助于做产业化的推广

通过技术入股或合资等方式

李宁作为股东参与管理了多家公司

2004

年是他产业化梦想的元年

但尝试并不成功

动物转基因成果转化相当漫长

短期收益几乎为零

鲜有企业家愿意冒这么大的风险

在欧美,动物转基因因为涉及伦理

等一系列争议而被命令禁止产业化

在中国,同样面临类似困境

动物转基因批准研究

但批准上市很难