期货市场的那些事儿

第九章 芝加哥:从世界屠夫到舌尖上的期货(上)

2013

年11月8日,鸡蛋期货在大连商品交易所挂牌上市,成为中国首个生鲜期货品种。大商所计划明年1月8日上市的生猪期货合约将是我国期货市场上首个活畜品种。昨天,在第16届中国(深圳)国际期货大会上,郑州商品交易所总经理鲁东升表示,郑商所将全力做好鸡肉和花生等品种的研发准备。

在生鲜期货品种迎来上市高峰之际,我们要讲述芝加哥商品交易所(CME)当年如何解决生鲜食品不易保存的难题,首次成功开发畜牧、禽蛋和乳制品期货合约。这是期货行业前辈勇于创新的故事,也是期货起源于现货的经典案例。

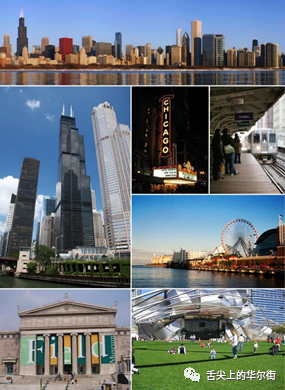

一、芝加哥,美国的“第二城”

芝加哥(Chicago),又叫风城(Windy City)位于美国中西部密执根湖畔,是美国最重要的国际大都市之一。大芝加哥地区(Chicago Metropolitan Area)以库克郡(Cook County)为中心,覆盖了伊利诺州(Illinois)的十个郡,印第安纳州(Indiana)的五个郡,和威斯康辛州(Wisconsin)的一个郡。

(图9-01:

风景秀丽的芝加哥)

芝加哥地区人口约1千万,2018年GDP接近7000亿美元(人民币¥4.6万亿元)。做个横向对比,芝加哥的经济总量对照中国各省同期数据,应当排在第五名的河南省之后,第六名的四川省之前。如果按人均GDP指标,芝加哥的¥46万元是排在榜首的广东省(¥8.4万元)的5.4倍。

(图9-02:乔丹与芝加哥公牛队)

芝加哥过去一直是美国第二大都市,仅次于纽约市。芝加哥的昵称

Second City

(第二城)即由此而来。近年来,洛杉矶市(Los Angeles)后来居上,人口和经济规模已反超芝加哥。不过,让芝加哥人改名为“第三城”是不可能的。

Second City

还是芝加哥最著名的喜剧剧团的名字。不少著名好莱坞影星就出道于这里的舞台喜剧。笔者在芝商所工作时,交易所内部课程专门邀请了两位Second City的演员实战培训即兴发挥和沟通的艺术,至今印象深刻。

(图9-03:出道于 芝加哥“第二城”的好莱坞影星。你认得出【抓鬼敢死队】里的两个笑星吗?)

芝加哥建城历史极短。1833年,美国与本地的印第安原住民签订条约(Treaty of Chicago),收购了这一片土地。当年芝加哥建镇,人口200。“Chicago”一词来源于印第安语“shikaakwa”,意思是野洋葱。早年在这里贸易的法国冒险商人以此称呼本地印第安部落“Checagou”,最终这一名称演变为英语Chicago。

在十九世纪中叶的西部大开发中,芝加哥迅速崛起,得益于几个重要因素:

第一,发达的内河航运。芝加哥连通伊利诺河水系,中西部粮食主产区的玉米、大豆和小麦等农作物通过驳船顺流而下,可以低价快速地运抵芝加哥。芝加哥毗邻密歇根湖,粮食加工品经由五大湖再运输到人口密集的美国东部销售。

(图9-04:横穿市区的芝加哥河)

第二,四通八达的铁路枢纽。横贯东西的铁路轨道使芝加哥成为全美最重要的物流货运中心。鼎盛时期,芝加哥市内共有六大火车总站,多家铁路运输公司同时运作着二十多条繁忙的主干线。

(图9-05:芝加哥是美国最重要的铁路枢纽中心)

第三,交通便利和经济繁荣吸引了大量新移民。北美早期的移民来自英国、法国和西班牙等西欧发达国家,他们聚居在美国东部地区。东欧、中欧和北欧的移民是后来者。他们在东部无法立足,只能一路向西迁移。波兰、德国、捷克、瑞典、俄罗斯和乌克兰的新移民发现芝加哥一带的气候与故乡很接近,很快适应并在本地定居下来。他们带来了欧洲的畜牧养殖和肉类加工技术。

金融期货之父梅拉梅德(Leo Melamed)就是出生于波兰的犹太人后裔,他幼年随父母逃离纳粹德国的魔掌,以难民身份移民美国,举家迁居芝加哥。

二、美国的肉类加工业

美国的肉类加工行业(Meatpacking Industry)是指以牛肉和猪肉为主要肉食的屠宰、加工、包装和运输产业链。肉类加工也包括羊肉,但市场较小。家禽一般不算在内。肉类加工业一直与畜牧养殖、技术创新、政府监管和城市人口的市场需求密切相关。从1860年代的美国内战到20世纪20年代,人口增长迅猛的芝加哥是美国最大的肉类加工中心和公认的肉类加工行业大本营。

欧洲移民把牛和猪带到北美养殖。一开始在田野、草原和树林里放养,需要吃肉的时候才宰杀。商业屠宰始于城镇人口增加的时候。由于牛肉很难长时间保鲜,牛的屠宰分布于一年四季,牛肉主要以鲜肉的形态出售和消费。

美国的猪肉食用习惯与中国不同。早年,猪一般在冬天才屠宰。脂肪被做成猪油,猪肉被腌制成火腿、蹄髈和白条猪,上面覆盖着盐,装在木桶里保存。猪肉加工厂会提取猪皮,但猪血、猪骨和内脏当时是直接倒入河流里。由于屠宰场的污染,它们被市政府限制在城郊运营。

(图9-06:二十世纪初的肉类加工厂,提刀霍霍的屠夫)

(图9-07:Stockyard,临时存养待运的牲畜场)

(图9-08:现代化的肉类加工厂)

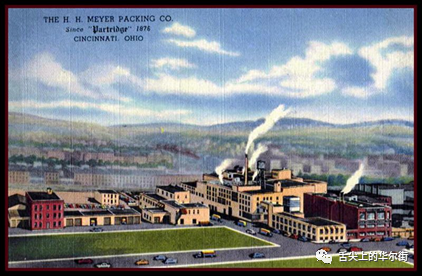

美国最早的肉类加工中心在俄亥俄州(Ohio)的辛辛那提(Cincinnati)。独立战争后,牛和猪的养殖从美国东部穿越阿巴拉契亚山脉,在俄亥俄河谷迅速发展起来。辛辛那提的肉类加工厂发明了新的猪肉保鲜技术,并把猪油制作成肥皂和蜡烛。

技术创新带来了行业的变革。原本仅限于服务本地城镇的肉类加工厂可以把肉制品销售到更远的地区。行业的规模化和专业化得以迅速提升。到1840年,辛辛那提成为全美最大的猪肉加工基地。

这里插播一个小故事。跨国公司

P&G宝洁

总部在辛辛那提。做肥皂的Procter先生和做蜡烛的Gamble先生娶了一对姐妹。由于他俩的作坊使用同样的生产原料,肉类加工厂的副产品猪油,两个连襟一合计,干脆合伙干吧。这就是全球最大的日化行业巨头Procter & Gamble的起源。笔者曾于九十年代在P&G做过一年的管培生,协助宝洁把海飞丝和玉兰油打入中国市场。二十多年后依然保存着一本P&G的英文历史传记。

(图9-09:辛辛那提的H.H. Meyer肉类加工厂)

(图9-10:P&G及其知名日化产品)

三、芝加哥:世界的屠夫

芝加哥在美国内战中从辛辛那提手上夺得了肉类加工之都的头衔。中西部农民也饲养了牲畜,与他们种植的玉米大豆小麦一样,同时运往芝加哥销售。新建的铁路将芝加哥与中西部农业主产区和东海岸的大城市市场连接在一起。

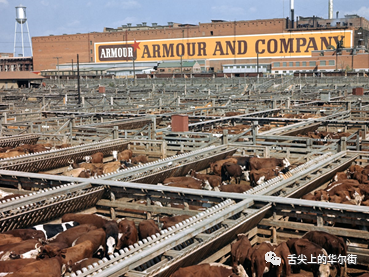

南北战争期间,芝加哥所在的伊利诺州属于北方联邦。联邦军队向芝加哥订购了大量军用猪肉和牛肉,使肉类加工厂和牲畜饲养栏(stockyard)得以沿着芝加哥的铁路和河流港口迅速扩建。【编者:国内把生猪期货的交割厂库翻译为warehouse仓库,用词不恰当。准确的用语是stockyard。】

1865

年,几家肉类加工厂和铁路运输公司在芝加哥南郊成立了Union Stock Yard and Transit Company(联合牲畜场和运输公司)。这个巨大的畜场在1870年处理了300万头牛和猪。20年后,屠宰加工能力增加到1200万头。【编者:1890年是清朝光绪年间。工业化革命的美国就已达到如此高的水平!】

(图9-11:芝加哥南郊巨大的Union Stockyard)

到十九世纪末,芝加哥通过技术创新改变了行业。猪肉加工商Philip Armour这在Stockyard以西建造了大型工厂,开发了冷库房,可以一年四季加工猪肉。Armour引进了蒸汽葫芦来提升猪胴体,并架空装配线来移动它们。

(图9-12:芝加哥南郊的Armour肉类加工厂)

(图9-13:Armour午餐肉罐头)

古斯塔武斯·斯威夫特(Gustavus Swift)到芝加哥运牛,他发明出一种冷藏铁路车厢,新鲜冷冻牛肉可以从芝加哥运往一千多公里以外的美国东部。到1900年,这种牛肉贸易与猪肉包装一样重要,机械冷藏提高了猪肉和牛肉经营的效率。此外,芝加哥的肉类加工厂在锡罐中保存肉类,并在化学家的帮助下,将以前丢弃的动物内脏转化为胶水、肥料、甘油、氨和明胶。