郑大圣

现上海电影制片厂导演,1968年生于上海。主要作品有《天津闲人》、《廉吏于成龙》、《DV CHINA》、《古玩》、《王勃之死》

图 / 受访者提供

“在中国的人情世故里,谁也不愿意在家里吃饭的时候说起这些事。稍有触及,可能就会打断,‘都过去了,下一代人有他们的未来’”

在粮油短缺的年代,人们尤其看重花生这种油质作物。王奎生是村里的基干民兵,将花生地看护得密不透风。到了秋天,他在花生地里逮住几个偷吃花生的小孩,其中就有七岁的亲闺女彩云。他怒不可遏,扇了闺女一巴掌。还没咽下的花生卡在了闺女气管里,将她噎死。

电影《村戏》由郑大圣执导,改编自贾大山的小说,写的是在唱戏与分地的交织中牵出的一段历史悲剧。看青民兵队队长为保卫花生失手打死自己的闺女是故事的“硬核”。小说中只是寥寥几句转述,但对于电影而言,是强劲的引擎。

贾大山的书生动,郑大圣觉得这一看就是在乡村挣扎过、饿过、活过的,用白描手法写乡村生活的平常,短而清淡,看似没说什么,又好像都说尽了。他拉上编剧李保罗、吴斌三人讨论剧本,从硬核开始,三人做延展性想象,揣摩、推演此前、此后可能发生什么。

以书中《花生》《定婚》两个故事为主线,取材《村戏》《取经》《对子》三个短篇,用于场景和事件发展,保留书中人物名字、乡村生态的情状,尤其是人情世故的机理——人与人之间的相处,诉求及念头如何表达并达成,串联出一个故事——村戏。

疯子

◇◆◇

1972年,一纸奖状换来了返销粮

(国家向农村缺粮地区销售的粮食)

。村民为了经济诉求、集体利益将打死女儿的奎生推上台,以立先进典型拿返销粮。上台后,奎生拿着村里识文断字的路老鹤写好的稿子,起初嗫嚅,后来越说越激昂。底下起了雷鸣般的掌声,他借用上“文革”时大喇叭天天播的那套词,进入迷幻状态。

从台上下来,奎生下葬闺女,在她脸上抹上锅灰说,“别再回来了。”晚上回到家中,油灯下,奎生见到一脸锅灰的媳妇似无声抗议。自此以后,奎疯子背着猎枪,肩扛锄头,急速行走在北方村庄的街道和村路上。

花生是奎生的“图腾”,他拿枪看着地,不许人踏进。他将村民剥花生的场景臆想成战场,剥花生壳、榨油的声音在他耳中被百倍放大,如弹壳落地声,如枪炮声。他伏在油坊外观察动静,戒备着,主观感受停留在冷战年代。

奎生为什么疯?郑大圣无意阐释初衷,他想给观众多留下些可读解的契机,“我不简单说一个道理,咱体会这事,这人——我不当心把女儿误伤致死,还上台领奖。是,一村人撺掇我,但我毕竟站上去了,作报告、受勋了。而且在台上那一刹那我完全是被迫的吗?也不是。这些都过去了以后,深更半夜一个人的时候我能面对自己吗?我怎么扛得住啊?!人之常情。”

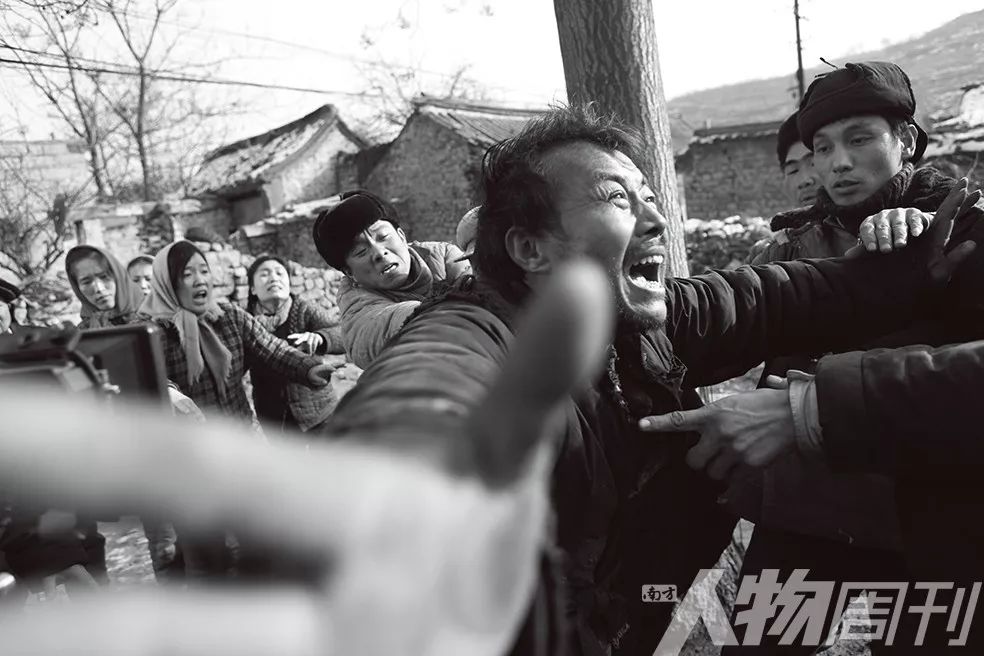

奎生发疯(《村戏》剧照)

“一人一世界。”李保罗想,“这人喜欢女儿,失手打死她后续是什么?这把软刀子捅没捅进去?软刀子是随时间的推移慢慢往里捅的,而且时间越久越痛。

“失手打死女儿是一次自我划伤,无意中这么喇了一下,这事原本可以过去。在农村,过去由着性子生孩子,好些家里孩子难产死了,淹死了,死了也就死了,可能一年半载这事就过去了。农村出来的人心里粗粝。但村民们让他为全村谋福利,眼巴巴看着他,就跟一个要饭的人等着人施舍似的。他油然而生要完成一次壮举的念头,点头。他打死的是自己的闺女,但得认她是一个贼。越往上拱他,他心里落差越大。

“剧本里还写过一段:奎生在院里摘下胸前绸缎系的大红花,撕这绸,像撕心。越想越痛苦,他拿起枪。枪管太长,他拿枪抵住脖子,脚抠扳机,够不着。这时他见儿子在月光下,屋顶上。想起白天儿子拎着枪冲到台下,他将枪托递给儿子示意他过来。儿子只盯着他——看你到底是不是要死。奎生如被推上绝路。他拿枪顶着腮帮子,费劲够扳机时枪管歪了,枪响,他一惊。媳妇出屋一看,一摊碎了的红布条。奎生已走出院子,疯了。”

改了八稿,奎生直到第五稿才被写疯。2014年夏天开始创作剧本,一年多里每次的改动都是颠覆性的。李保罗不主张让奎生疯,全疯状态下,戏得以疯子为中心发散开后再拢回来,四周布满人,难写。但郑大圣执意如此,想让力道更足。“导演文学性非常强,体现在人文担当和人性挖掘上。他有主见,主导性的东西很多。疯有疯的道理,疯的人格是一种时代牺牲品的隐喻,有劲。” 这是为数不多的分歧,李保罗认为,“电影是导演的,编剧是裁缝,量体裁衣。有这样一种认识,你才能不痛苦。而且要能应付了,证明你手段是有的。剧作是合作形式。”

起初奎生只是借酒浇愁。在半疯不疯里头去做戏,好写,以他为中心,旁人扇状展开就行。起初李保罗写奎生是村里有名的“活钟馗”。路老鹤死活不肯拉琴。最后戏没唱成。要过年了,戏台底下满场的花生、瓜子。奎生踩着花生,咔擦咔嚓,走到九亩半。站在那儿,从兜里抓了一把花生,撒。他回忆起十年前一巴掌打死了闺女,在雪地里坐了一夜。次日太阳升起,那雪人晃动肩膀,哗啦啦,雪落,戏毕。

生旦净末丑

◇◆◇

电影里,王支书让村民为新年排一出老戏。老戏时隔多年后又可以唱了。“文革”刚结束,农村改革的“家庭联产承包制”正要启动,分地的消息走漏,村民躁动,“九亩半”成为争论的焦点。因占着全村最好的地,奎生成了全村公敌。村里每个年长的人都记得奎生的往事,只不过默契地不说。

路老鹤敲出《钟馗打鬼》的鼓点,奎生有板有眼演出这拿手的戏,仿佛人戏合一,将清醒过来。这时路老鹤点破,“钟馗打的不是鬼,是闺女。”旁边没有第三个人,那只是耳边一句话。他再次疯癫。儿子树满协助众人绑住父亲,将他塞入去往精神病院的车里。平日体恤、维护奎生的路小芬跳上车陪他。车里奎生想起闺女,哭,“爹给你洗脸。”

“能说老鹤这句话问错了吗?不能吧。老鹤的任务是测试奎生清醒了没有,那是不是得问到他的十年心结?如果问完这句话,疯子不是现在疯癫崩溃的表现,哪怕痛哭,那他可就是好了啊。你要说老鹤私心重不重?太重了。但是他还能做到即便旁边有第三个人也没法说他这样问是成心加害人,多厉害啊。但是这话问得不善良。”郑大圣说,“事实上他的话只是压垮骆驼的最后一根稻草,不是一把刀。人已经快爬到井台儿上了,眼睁睁地他就是不伸手。”

电影里没有坏人,也没有无辜的人。“那么贫瘠的一块地方,没粮食过冬,很苦。那些村民的诉求很真切也很合理,但是合理不意味着不残酷。我说的合理是当实际利益落到每一个人头上的时候,人们会怎样想,怎样做。从改剧本到拍摄到剪辑,我翻来覆去地假设我是每一个人。每次代入我就发现,在那个情境里头,人就会做出那样的判断。”

被置于那样的环境之下,郑大圣可能会跟他们做出同样的举动,他惟一做不到的是小芬。“人群之中,一定基数以上,必有一傻子、一疯子。但奇怪,一物降一物,傻子、疯子就会莫名其妙听命于某个人,这是一个奥妙的造化布局。另外,我们都做不到像小芬那样,但我们都希望人群里头有那么一个人。”

电影里一句台词是跟扮演支书的剧团成员一块儿商量着改的——热热闹闹,行当齐全。“生旦净末丑,什么样的人都有。”郑大圣说。设计人物时,李保罗让树满、小芬、奎生、支书、路老鹤分别对应生旦净末丑几个行当。

支书和路老鹤各属“政治动物”与“经济动物”,一个考虑政治荣誉、全村生计与和睦,心里不落忍但也动员奎生上台领奖,为此愧疚多年,对其多加照拂;一个精于计算,总棋先一着,算盘珠子扒拉起来跟二黄似的。他打鼓,在京剧的七件活里头,由打鼓佬来定有板有眼的点。奎生与树满一个疯了一个受全村人欺负,小芬视父子俩为孩子,有母性,是“情感植物”,被树满吹奏的《万泉河水清又清》“浇灌”大。

“创作上的想象力很多来源于生活的激发。我们那年代的人特朴实,但一旦有了利益揪扯,人性一下子开始裂变。经济性一来,不患寡而患不均,羡慕嫉妒恨。”李保罗同样认为电影里谁都不是坏人,“这类似于一笔呆坏账,账挂在时代上。人受了冤,但找不着债主,这最难受。”

村民的种种表现本身就是一台戏。郑大圣处理光影、声音,想把日常生活当作戏剧来看。中国的老戏台是左右对称、出将入相的,于是影片中的村庄、街道、小院都被拍得对称。黑白摄影时尽可能用一些高反差的光影对比、变化,有时造成大逆光、刺光,借此拍出舞台感。电影配乐现场录音,用的是山西梆子的曲牌。动作效果、环境声比照着戏曲锣鼓点的意思来排布,比如鸟叫、犬吠、鸡鸣、牛哞,展示了农村各种氛围声的抑扬顿挫与排列组合。

小说里原本写的是排河北梆子戏《穆柯寨》带《辕门斩子》,电影里用了《打金枝》,这是这个晋剧戏班子在各地巡演时最常被点的戏,尤其逢年过节时。中国人对福禄寿喜完美人生的追求都寄托在《打金枝》中:郭子仪是唐代的中兴大将,平定安史之乱,再造一个王朝,站上荣耀巅峰,有七子八婿。

中国的各个剧种尤其是北方的戏曲里头常常有《钟馗打鬼》。在北方,乡间过年时,人们经常请戏班子扮上钟馗到各家各户里头转一转。开门,迎钟馗老爷,唱两句,跳两下,说两句吉利话——瘟疫不进门,小鬼全避退,镇宅安魂——一个驱邪仪式、民间技艺的遗存。

这两出戏跟电影有关联,但没死扣。比如《打金枝》是中国民间美好人生的范本,但是其中有一巴掌,而且戏热闹。钟馗是个冤屈、愤怒的灵魂,结果变成了鬼王。“在故事所依托的那个年代里,私心就是鬼。狠斗私字一闪念。在集体生活的淬炼当中,要把每个人自私自利的灵魂深处的这点小鬼捉出来,驱逐出去。”郑大圣说。

断裂

◇◆◇

郑大圣没有直接的乡村生活经验,算不上故事涉及年代的亲历者。他跟《村戏》中的奎生闺女是同代人。1968年他生于上海电影世家,外祖父是戏剧家黄佐临,母亲是著名导演黄蜀芹。还没断奶他就被祖父母带去天津,因为父母都被隔离在干校。去干校之前,他不知道自己有父母,后来稍微放松一点,军宣队允许母亲将五岁的他带在身边,他才知道有父母这档子事儿。大概在这时他正开始有记忆,那是70年代初。

干校在上海奉贤海边的一处盐碱地上,中国电影史上那些伟大的名字,一大半都在那儿种地。在干校的营地里,他见过“农民伯伯”。庄稼地里,清晨弥漫的雾中有粪的味道。乡间的粪不臭。被雾浸润过的稻草有一种清香。还有牛的味道。

年长十岁的李保罗有过两年的插队经历。那会儿还没到分地,回城后听说农村分地靠抓阄,好的坏的搭着,还得看各家有几口人。后来大学没考上,李保罗便进了工厂。他从小生活在工厂大院,但周围全是农村。李保罗父亲原本所在的维尼纶厂靠日本人民间集资援建,现已被市场淘汰的维尼纶在当时主要用于工业制绳。厂区设在牛栏山农村地里,十几栋楼。“文革”开始时他上二年级,停课闹革命,参加两派斗争,天天去农村玩,欢天喜地。

知识分子热衷回忆理想主义的80年代,各种观念与思潮涌现。农村没那么浪漫和激越。郑大圣曾问过演奎生的演员如何在乡间度过童年。他说家里孩子多,吃不饱,实在馋了母亲会去后山采两个野核桃,砸开后将锅烧热,用核桃仁在锅壁上蹭两圈,算沾上点油味儿。

奎生与树满父子在花生地里对峙(《村戏》剧照)

为弥补经验上的缺失,还原历史,摄制团队调查了很多视觉资料,找到风貌还没变化太大的场景。尽可能找到原产自那方水土中的人以保留质感,选用非职业演员。他们找到太行山里头河北井陉县唱山西梆子的民营剧团,除了来自当地县高中、县技校的三个学生外,三四十个成人演员都来自这个戏班子。一年演五百场,日夜两场,如莫里哀时代的大篷车般在村镇巡演。农忙时不唱戏,回自家地里打包谷、收麦子。剧团人因此被磨得精悍,不像平原地区的国营剧团里人偏白胖。

奎疯子和路老鹤是学丑角的师兄弟。一些群众演员是已改行但打小就在剧团的那些人。扮奎疯子的演员拍摄一段时间后,激情一点点退去,他见那些昔日同学发财风光而自己还在游走卖艺有些低落,镜头里透着不自信。制片人朱斌见郑大圣对他说,“他们来这儿是给你跑龙套的,你是主演。”他听后来了劲,“对啊!”

村里遗留着明朝时候的戏台,石头结构,风吹雨淋几百年框架未变。传达消息用的还是裹着红布的大喇叭。当代村委会的窑洞里依然并排悬挂着领袖的画像。美术在石头墙上刷标语,在诸多细节上将村庄改造成四十年前的样子。

开拍前一个月,演员组和导演组集体住到主场景村里,那个村庄是扮演路老鹤的演员的老家。从夹衣到棉袄,包括袜子和鞋,演员都被要求穿上戏里要用的旧衣服——那是从主场景隔壁的几个村里搜罗来的。他们托村委会用喇叭叫唤,“收破烂的来了,短棉袄三块,半长的长的棉袄五块,老棉鞋两块一双。谁家有破烂?”

景和衣服能改造,人也可以重新捯饬。郑大圣费了一个月时间将演员“做旧”。演员们早起,按点集合列队,搞民兵训练;唱当时的歌,念报纸、学文件、背诵老三篇,看样板戏。演员对很多名词感到陌生,郑大圣请村里年长的老支书、村长讲解“阶级斗争”之类的词汇是什么意思。剧团里年长些的演员一听喊口号、念文件、唱歌就生理上承受不了,“快炸毛了”,他们走出窑洞抽烟。

演员们开大会、开小会,做批评与自我批评,用互相帮助的方式互相检举揭发;将演村支书的演员绑起来,给他挂上牌子戴上帽子,游街。押他到地里去,开批斗会。集中生活过后大概一周,演员们开始下意识哼哼那时候的歌、样板戏,言谈之间半开玩笑地用上当时的词汇。村里年长些的大爷看着这群穿着旧衣裳在晒谷场上开会的人难免害怕,有回到过去的错觉。

郑大圣还将剧团里的教戏师傅从县里请下来,给徒弟们讲当年亲历的事——被最亲密的朋友揭发,被打成“反革命”,妻离子散家破人亡。师傅数度哽咽,浑身发抖,抽根烟后平复半天才能继续往下说。演员们自十四五岁起跟这老师学戏,到现在四十出头了,从没听老师说过这些。

“这是最值得想一想的问题,也是我为什么特别想拍这片子的原因。在中国的人情世故里,谁也不愿意在家里吃饭的时候说起这些事。稍有触及,可能就会打断,‘都过去了,下一代人有他们的未来。’都不讲述,很快的两个代际过后,这些事儿就不存在了。”

在各地参加影展时,一些年轻观众观影后告诉郑大圣他们对那个年代一无所知,但能理解族群、集体和个人之间的复杂关系,因为现在公司里、班级里还是这样的。郑大圣听后既欣慰又难受,“如果碰到类似的情境,人还是会像以前一样。”

老村长告诉郑大圣,县人民武装部当年在这个四百户的中型村庄里头,建立的民兵组织规模是一个民兵连下辖三个民兵排,每个排配备一挺轻机枪,一个连还被派发火箭筒。全民皆兵,反苏修反美帝,准备核战争。“三四十年前,说近不近,说远真不远,起码我懵懂之际还看到过那个尾巴。但是变化太大了,完全是断裂式的。有时候我很恍惚,稍微一回想就觉得完全像另一个星球,匪夷所思。变化怎么来的?我们是怎么变成现在的自己的?”郑大圣说,“我不相信能有任何简单的答案,但是起码要存着这个问题,起码要知道过去。”

回看那时,郑大圣在“尾巴尖上”看到一个深刻的变化——乡村开始分地,城市开始有个体户,房子、财产、人身开始私有了,城市里的人们被允许做私营小买卖——有门脸能开个小铺子,或者去南方进点廉价的水货,牛仔裤、电子表、电视机之类。