2017

年

12

月

15

日,是个普通的星期五,我上了五天班,很疲惫,挤过那条“不挤就不足以论人生”的帝都四号线,下班回到家,已是晚上六点多钟。

做完饭,洗完碗,已近十点。我“葛优躺”在沙发上,看手机。积了一堆的未读资讯,好不容易逮个轻松的周末,要全部消化掉。

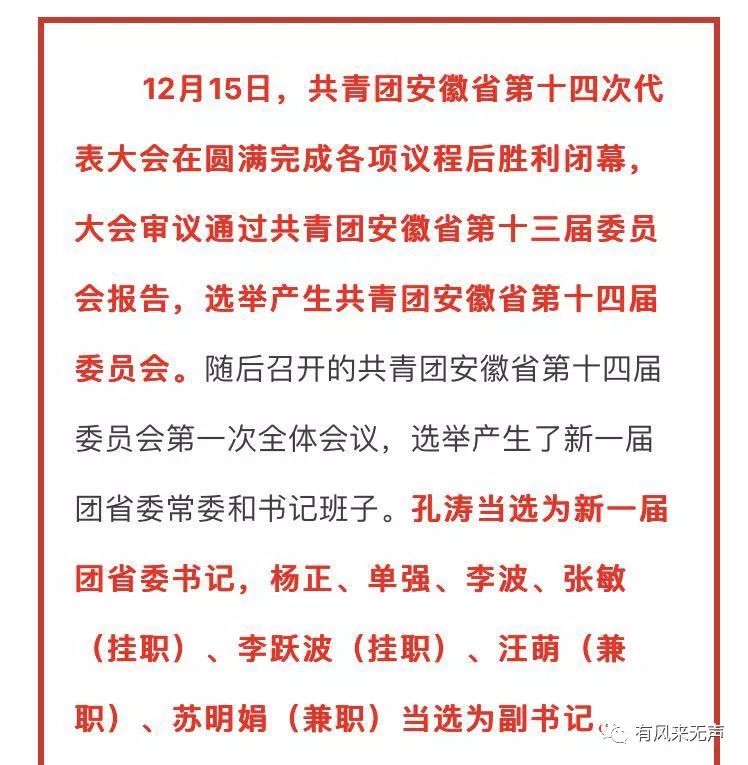

浏览到某兄弟央媒的一个

时政新闻类公众号

,瞄了一眼当天晚上

6:47

推送的新闻:

《快讯:新一届共青团安徽省委领导班子产生 孔涛当选团省委书记》。

我接着看正文:

这是条再平淡不过的换届会议新闻,还是省级的,还是团委的。这样的人事变动,站在放眼全球的帝都高度看,每天都有,确实不足为奇。

但是——看到最后一句,我的心,咯噔一下!

在这条枯燥的会议新闻的最后,我发现了“苏明娟”三个字!

苏明娟(兼职)当选为副书记。然后?就没有然后了,稿件就结束了。

我噌地从沙发上坐起来!

“大眼睛”的照片,家喻户晓!中国几乎所有人都认识那张无比出名的照片:一个小女孩,睁着清澈的大眼睛,手握一支笔,望着你。那眼神,直抵每个人的心灵。

可是,却很少很少有人知道:这个“大眼睛”,就是苏明娟!或者说:已忘记了她的名字。

我平时喜欢浪费时间看无用的文字。多年前,我就在各类资讯中知道她叫苏明娟,伴随着她的成长,也一直有着不同的声音。二十多年雨水打风吹去,但我一直没有忘记这个名字和她的故事。

初见这照片,我自己尚是青春芳华,再见这名字,我已人到中年。

岁月沧桑,物已非,人还是!

我站起来,打开家中电脑,迅速浏览各大新闻门户网站,

没有一家媒体关注到这条新闻!没有一家媒体把这个团省委副书记苏明娟与那个“大眼睛”联系在一起!

这家兄弟央媒也做了送外卖的快递小哥:把材料从会场原封不动搬到稿件上。

可是,已经晚上十点多了,连续上了五天紧张的班,看了五天的英文稿,我累得要命,我想睡觉。何况这不是我的本职工作,我只是新华社的英文编辑,既没有写中文稿的任务,更没有写国内稿的任务。何况:如果写了,会不会被认为是“没把精力用在本职工作上”?一丝犹豫闪过。

我与远在上海的朋友石扉客微信寥寥语音了几句。石扉客是我很敬佩的媒体人,其敏锐的新闻洞察力,非同一般。当年他作为新闻媒体高管招聘员工时,出的一道面试题是:请按排名次序说出本届政治局常委的人名。简单吗?简单,答得上吗?十个新闻人有九人未必能拿满分。——不信,你现在就可试试(此处坏笑

![]() )。

)。

我告诉他:我逮到了一条“大活鱼”:希望工程“大眼睛”当选安徽团省委副书记!而且目前所有媒体都尚未注意到!

我的心,有点抖:可能是新闻人的第六感觉吧,我预感到:这会是条独家首发稿!我像一条猎狗,闻到了某种味道。

枯燥的会议新闻里,往往藏着金矿。中国当代新闻史上著名一例就是:1978年11月,北京市委召开扩大会议,《北京日报》例行公事,播发了四千字的会议新闻稿(好长好长,此处捂脸

![]() )。但是,新华社主要负责人曾涛、穆青和国内部时政记者从这平淡无奇的会议新闻里,看到了一句话(好短好短),遂反复切磋

,以高瞻远瞩的魄力拍板,抽出这句话,勇敢发出新华社通稿:

《中共北京市委宣布:1976年广场四·五运动完全是革命行动》。

石破天惊!

)。但是,新华社主要负责人曾涛、穆青和国内部时政记者从这平淡无奇的会议新闻里,看到了一句话(好短好短),遂反复切磋

,以高瞻远瞩的魄力拍板,抽出这句话,勇敢发出新华社通稿:

《中共北京市委宣布:1976年广场四·五运动完全是革命行动》。

石破天惊!

成就斐然的前辈们尚如此拼,我这无名后生岂能偷懒?

石扉客也鼓励我说:这事,你应该写!

好!那就对自己狠一点!已是深夜十一点了。我在电脑上建了

WORD

新文档,开始着手写。

我的键盘几乎是下意识地、无比流畅地先敲出了标题:

《你还记得“我要读书”的大眼睛女孩吗?刚刚,她当团省委副书记》

导语这样写:

希望工程形象大使苏明娟当选共青团安徽省委副书记

。

不到一个小时,我就写好了稿件,正文连标点符号共

831

字:全文如下:

很多人对当年的“希望工程”都印象深刻,记得“希望工程”那张标志性照片:一个大眼睛女孩,身穿破旧冬衣,手握拿一支铅笔,眼神里满是渴求,还有一丝惊恐和怯意。

人们为之动容,甚至泪下,很多人就是冲着这张照片为希望工程慷慨解囊,这个女孩子的照片也成为中国最有名的照片之一,她的形象,几乎是家喻户晓,她的照片,曾被称之为“刺痛民族心灵的大眼睛”。

这张照片,是当时北京文化馆的宣传干事解海龙在安徽省金寨县拍下的,这女孩叫苏明娟。

金寨县地处大别山腹地,是全国著名的两大将军县之一,另一个是同处大别山区的湖北省红安县。

解海龙回忆说:

1991

年,他来到金寨县桃岭乡张湾村,跟着一群孩子来到了学校。他看到了正在课桌上低头写字的苏明娟,正巧她一抬头,解海龙发现这孩子的眼睛特别大,特别亮

,

,特别纯真,“有一种直抵人心的感染力”。

解海龙迅速换上变焦镜头,稳稳地端住相机,当女孩握着铅笔再次抬头时,他果断地按下了快门,留下了经典。

这张照片被中国青少年发展基金会选为希望工程宣传标识。

截止到

2007

年年底,希望工程共收到海

内外捐款近

40

亿元,资助贫困生

390

万人,援建希望学校一万三千余所。

而父母都是文盲农民的苏明娟,后来的道路可以说好风凭借力。

成为名人后,苏明娟经常要外出接受采访,参加活动,学习成绩并不如人意,后来经特招,上了安徽大学职业技术学院大专班。

毕业后,被“安排”到名牌大学海归也竞相求职的的省工商银行工作,媒体报道:“单位给员工提供的待遇除了优厚的工资,还有食堂提供的一日三餐和一套两居室的公寓。”

现在苏明娟当了团省委副书记,祝贺她。

而另一个问题也值得人们思考:一个贫穷的“大眼睛”因幸运女神的垂青而完全改变了命运,那么,无数个不幸运的“小眼睛”怎么办?也能获得万千宠爱在一身的保姆式助长吗?

希望工程的初衷是:孜孜追求所有少年的成长平等。助学和扶贫,是助其志,扶其能。

但愿苏明娟童鞋达则兼济天下,在团省委副书记的职位上,为天下少年们多想想这个问题,努力让更多贫困孩子的人生更平等、更自由、更真实。(完)

全文是夹叙夹议,开宗明义点出苏明娟的身份,表明了对她当选团省委副书记的祝贺,也客观表达了善意的看法。叙,力求有历史深度,议,力求有时代高度。

写完稿,已是子夜。我在发愁:稿件往哪儿发呢?俗话说,巧妇难为无米之炊,我有米,可没“餐桌”啊,饭往哪端?

我若把稿子发往国社相关采编部门,师出无名,名不正言不顺。