第一作者和单位:

郑燕梅

(东南大学/南京林业大学),

崔煜

(东南大学)

通讯作者和单位:

郭新立

(东南大学)、

陈祖鹏

(南京林业大学)、

凌崇益

(东南大学)

原文链接:

https://doi.org/10.1021/acsnano.4c02387

关键词:

carbon nitride, photocatalytic H

2

O

2

generation, near-unit photon utilization, visible-near-infrared, metal-to-ligand charge transfer

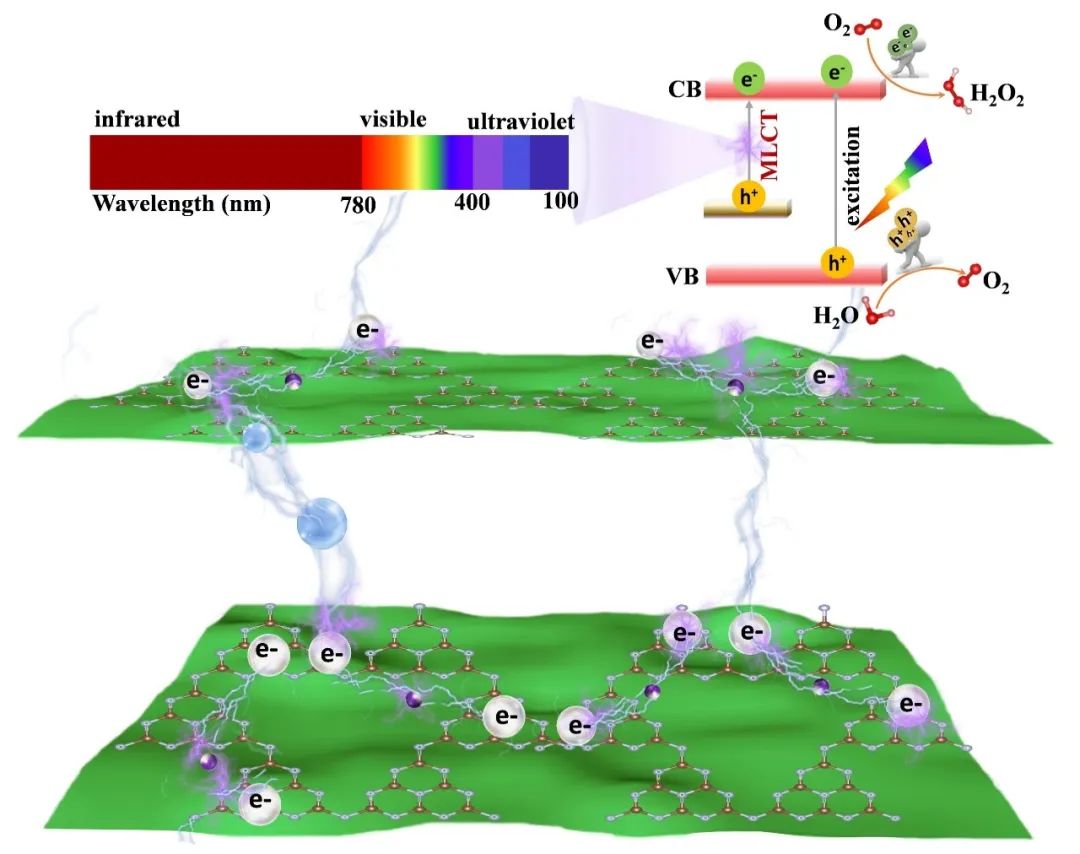

全文速览

过氧化氢(

H

2

O

2

)是一种重要的能量载体(燃料)和氧化剂,广泛应用于化学合成、环境修复等领域。光催化合成 H

2

O

2

是一种绿色、可持续的方法,有望替代传统的蒽醌工艺。然而,有限的光子利用率和缓慢的电荷转移在很大程度上阻碍了整体光催化效率。在此,该研究团队制备了一种重掺杂氮化碳纳米晶体(CN

KLi

),用于通过双电子氧还原反应途径高效和高选择性地光催化合成H

2

O

2

。CN

KLi

诱导金属-配体电荷转移和电子捕获,将光吸收拓宽到可见光-近红外光谱,并将光电子寿命延长到微秒级别,且具有~1200 nm的电荷扩散长度。在420 nm以下实现了H

2

O

2

生成的表观量子产率(AQY)为100%的近单位光利用率,且在700 nm处表现出16%的可观的AQY。原位表征和理论计算揭示了电荷从K

+

向七嗪环骨架的转移,且重掺杂可以使费米能级提升到氮化碳的导带上。这些研究结果提供了一种在可见-近红外光区域高效合成H

2

O

2

的方法,并扩展了动力学缓慢的氧化或高价值化学生成的应用。

背景介绍

绿色可持续的光催化产H

2

O

2

技术为传统的蒽醌工艺提供了一种很有前途的替代方案。然而,目前的光催化剂具有有限的光利用范围和缓慢的电荷转移,导致太阳能到化学的转换效率不理想。最近有报道称杂原子掺杂氮化碳(CN)在紫外波长下,其光催化产H

2

O

2

的表观量子产率(AQY)可达100%。然而,只有不到5%的太阳能位于紫外光谱中,因此提高光吸收率至可见-近红外光(vis-NIR)区域,是保证光催化实际应用的关键。众所周知,由于扩展的π共轭体系和离域的π电子,高结晶CN会缩小带隙,提高光捕获效率,并增加电荷迁移速率。更重要的是,高结晶度的CN纳米晶将减少电荷载流子复合中心的数量,从而获得令人满意的电荷扩散长度和激发态寿命。此外,CN纳米晶的电子态和相关光学性质可以很容易地通过量子约束效应进行调控,因为纳米晶可以以最小的结构扰动转移多个电子,为电子扩散和积累提供足够的位点。然而,由于量子尺寸效应引起的离散能级导致CN纳米晶固有的电绝缘性。迄今为止,重掺杂已被报道为控制半导体电学和光学特性的有效策略,它可以通过控制电子占有能力,有效地将费米能级提升到导带(n型半导体)或价带(p型半导体),从而增强导电性。通常,碱金属的重掺杂可以显著提高平衡多数载流子和电子俘获的浓度,从而增强导电性和拓宽光吸收。然而,通过常规合成方法获得的碱金属掺杂CN需要单体的逐步热聚合,其聚合过程中会发生“自纯”效应(一种声称的从本质上排除杂质的机制),从而在很大程度上限制了CN中的重掺杂。在此背景下,开发重掺杂CN纳米晶是一种具有挑战性但很有前途的策略,可用于制备高活性和高稳定的光催化产H

2

O

2

。

图文精读

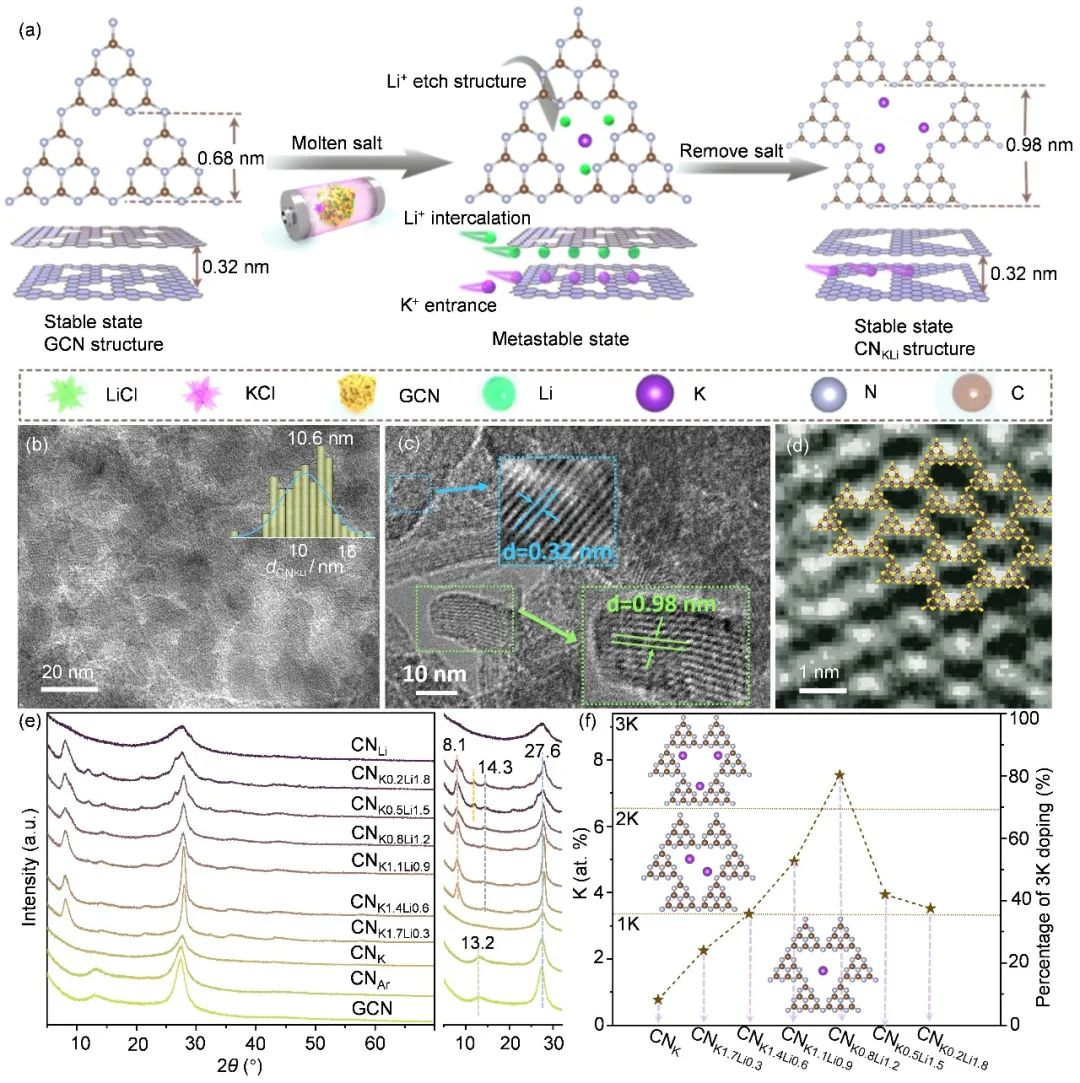

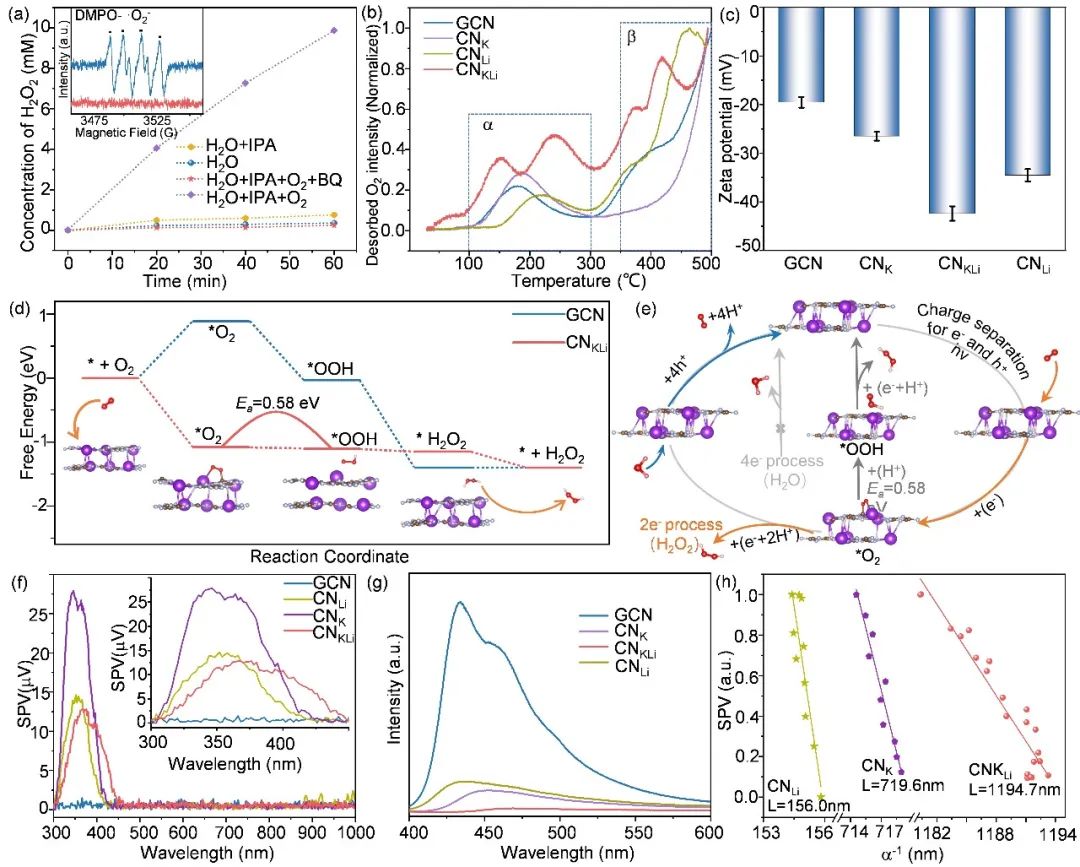

Figure 1. (a) Schematic illustration of CNKLi synthesis via molten salt (KCl + LiCl) post-treatment. (b-c) TEM images of CNKLi with different magnifications; Inset: the particle size distribution. (d) HRTEM image with a superimposed structural model of CNKLi; (e) XRD patterns of GCN, CNAr, CNK, CNLi, and CNKxLiy(x and y are the weight of KCl and LiCl in gram). (f) K contents (in at. %) derived from XPS analysis and the corresponding proportion of 3 K+ doping of the triangular pore structure units in CNKxLiy.

通过熔融盐后处理的方法将石墨氮化碳(GCN)直接转化为结晶氮化碳。所选择碱金属形成的蚀刻和嵌入结构可以有效地克服重掺杂纳米晶的“自纯”效应问题。独特的构型转变稳定了约

10nm的

纳米

晶粒,其掺杂浓度高达7.5 %

,初步表明一个三角形孔穴单元可以掺杂3个K

+

,且掺杂3 K

+

的孔的比例超过80%。

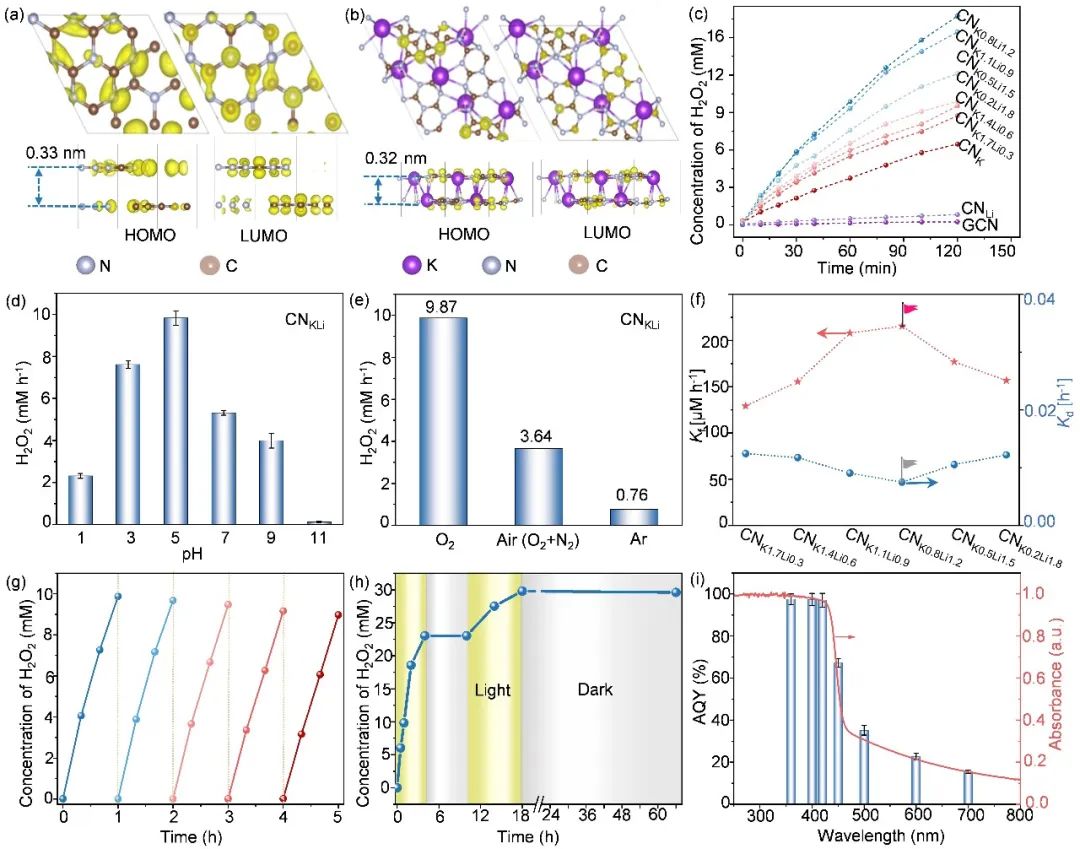

Figure 2.

The HOMO and LUMO for (a) GCN and (b) CN

KLi

(isosurface: 0.005 e Bohr

−3

, atoms of C, N, and K are in brown, gray, and purple, respectively). (c) Time profiles of H

2

O

2

production of different CN photocatalysts under visible-light irradiation (

l

> 420 nm, O

2

-saturated suspension, 10 V.% IPA). (d) The pH-dependence of the generation of H

2

O

2

on CN

KLi

. (e) Effect of atmosphere on H

2

O

2

photoproduction for CN

KLi

(after 1 h irradiation). (f) The rates of H

2

O

2

formation (

k

f

, red star) and H

2

O

2

decomposition (

k

d

, blue circle) for various CN catalysts. (g) Stability test of H

2

O

2

production overCN

KLi

. (h) Time course of photogenerated H

2

O

2

and their stability during the prolonged light and dark period. (i) AQY of H

2

O

2

production and the UV-vis spectrum of CN

KLi

.

DFT结果表明层与层中的3个K离子形成强的相互铆钉作用稳定了重掺杂纳米结构。此外,HOMO和LUMO处于不同位置,促使光生电子和空穴可以有效

分离并扩散

,这显著

延长电子寿命和载流子扩散长度。超长的光电子寿命赋予了重K掺杂纳米晶接近100%的AQY。

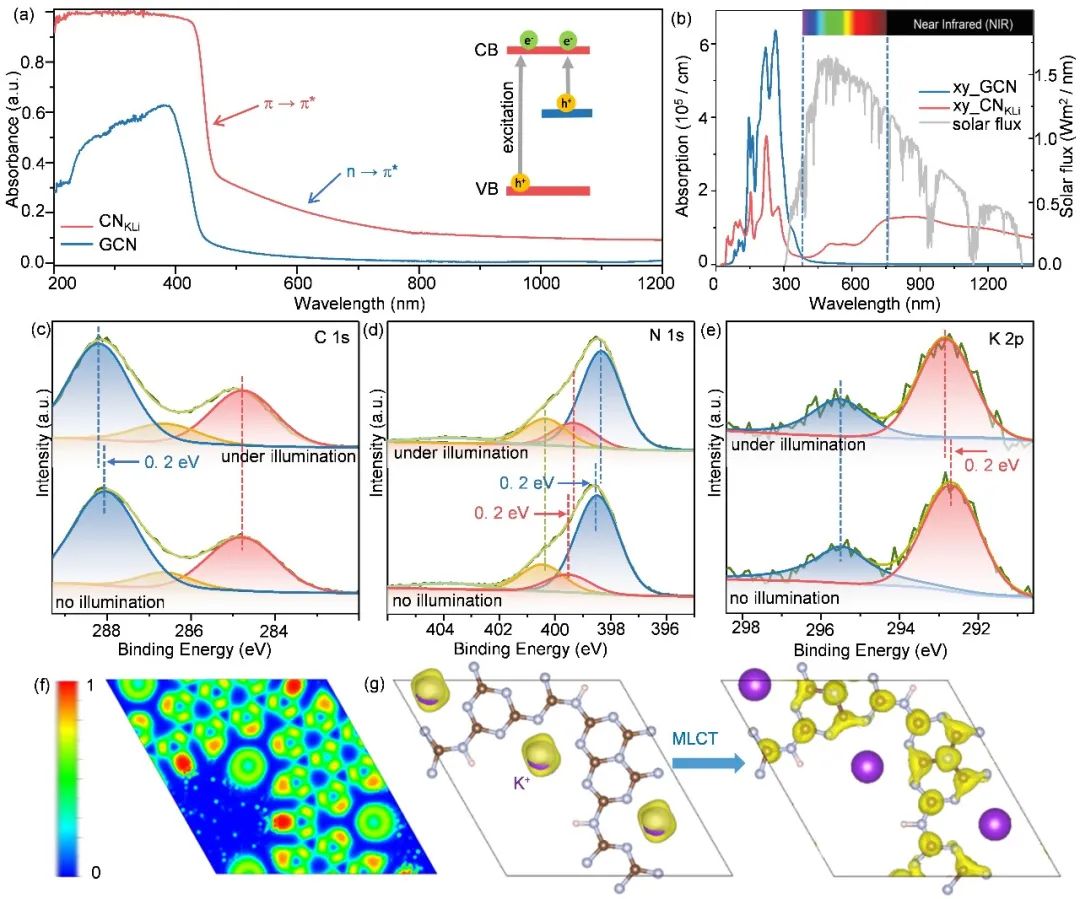

Figure 3. (a) UV-vis-NIR DRS of GCN and CNKLi. (b)The calculated optical absorption along the x and y directions. In-situ XPS spectra of (c) C 1s, (d) N 1s, and (e) K 2p of CNKLi. (f) Electron localization function of the CNKLi. (g) Photoexcited charge density transition from the K+ to the LUMO of CNKLi, indicating the MLCT process (atoms of C, N, and K are in brown, gray, and purple, respectively; the yellow bubble represents electron population).

重K掺杂氮化碳纳米晶诱导金属-配体电荷转移和电子捕获,将光吸收拓宽到可见光-近红外光谱。原位XPS表征和理论计算结果表明光生电子从七嗪环转移到K-N键。

Figure 4.

(a) Effect of O

2

, IPA, and BQ during the H

2

O

2

production on CN

KLi

(

l

> 420 nm)

.

Inset: EPR spectra of DMPO- ∙O

2

-

for CN

KLi

. (b) The O

2

-TPD profiles and (c) Zeta potentials of GCN, CN

K

, CN

Li

, and CN

KLi

. (d) Free energy vs. reaction coordinate for the GCN and CN

KLi

. (e) Mechanism of the photocatalytic H

2

O

2

production over CN

KLi

. (f) SPV spectra, (g) PL spectra, and (h) the SPV vs. 1/

a

plot of CN

K

, CN

KLi,

and CN

Li

.

自由基捕获实验表明CN

KLi

光催化产H

2

O

2

的催化机理是遵循两步单电子反应方式进行的。

O

2

-TPD

氧程序升温脱附曲线表明CN

KLi

有更多的表面晶格氧,另外Li离子接枝羟基,促进的更负的zeta电位,更负的zeta电位可以有效地捕获空穴以减少光生载体的复合。

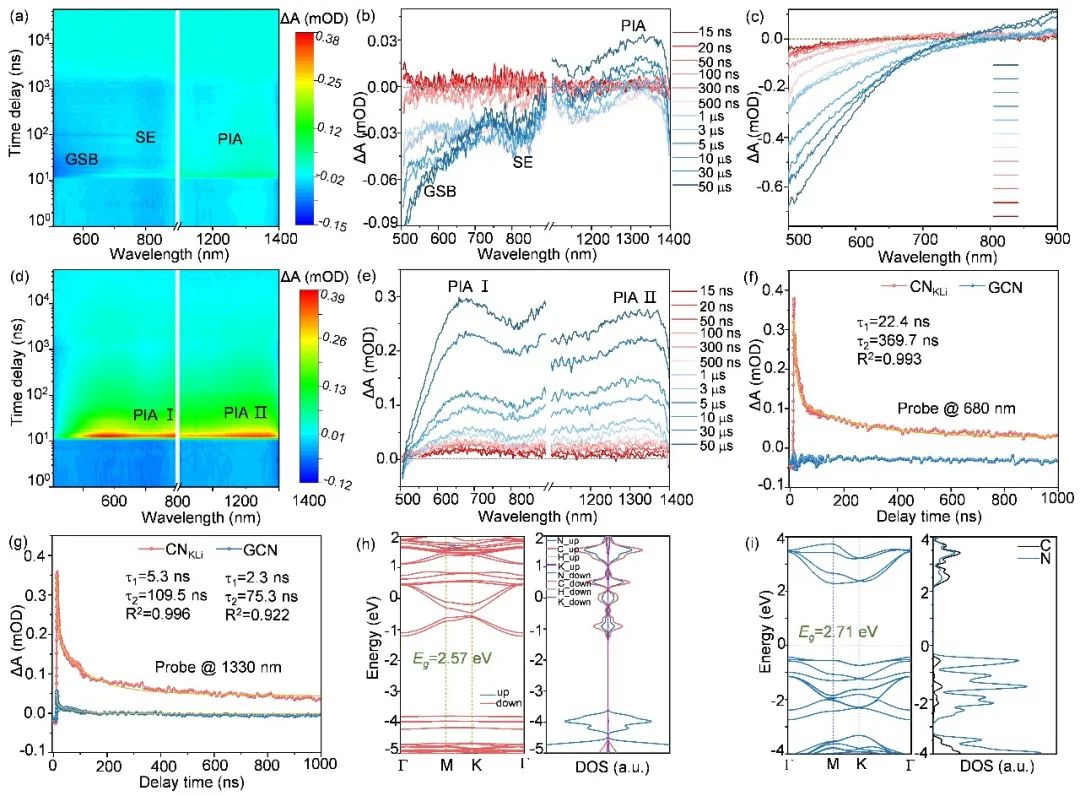

Figure 5.(a) The contour plot of transient absorption spectrum (TAS) for GCN. (b) TAS recorded at different time delays for GCN. (c) TAS recorded at different time delays for CNKLi. (d) The contour plot of TAS for CNKLi. (e) TAS recorded at different time delays for CNKLi. Kinetic curves of PIA signals at (f) 680 nm and (g) 1330 nm, respectively. Band structures and DOS of (h) CNKLi and (i) GCN at the HSE06 level, respectively. The TAS data are acquired with a pump at 355 nm except for (c) with a pump at 532 nm.

丰富的K

+

诱导的电子陷阱态对电子进行捕获,从而产生超长寿命的光生电子,其电子寿命可持续长达50 μs,这可以赶上H

2

O

2

光催化生成中氧还原的决速步。另外,态密度(DOS)图也验证了 CN

KLi

的费米能级提升到导带上,这归因于 K

+

向庚嗪环骨架的电荷转移,与 Bader 电荷分析的结果完全吻合。

心得与展望

本文报道了一种通过直接相变(非晶相到晶相)合成了稳定的 CN

KLi

的方法,有效克服了重 K

+

掺杂的 "自纯 "效应。在 CN

KLi

的一个三角形孔穴中的 3K

+

(占有率约为 80%)在层间提供了强大的相互铆钉作用,从而稳定了纳米晶体。重掺杂的 CN

KLi

纳米晶可诱导金属到配体的电荷转移,从而将光吸收率扩大到可见光和近红外范围。丰富的 K

+

诱导的电子捕获态使得光生电子的寿命长达微秒级,可以赶上 O

2

还原的决速步,在 420 nm和 700 nm波长下分别产生 100% 和 16% 的AQY,并在 <700 nm波长下产生近单位光子利用率。这项工作提供了一种合成重掺杂 CN 纳米晶体的策略,使其在高价值化学生成中具有近单位光子利用率,并为克服其他重掺杂半导体 "自纯 "的合成瓶颈提供了一条潜在途径。

作者简介

郭新立

东南大学材料科学与工程学院教授,博士生导师,江苏省双创人才,主要从事纳米材料及其在催化和储能等领域应用研究。在Physical review letters,Applied Catalysis B: Environmental和ACS系列等学术期刊上发表研究论文180余篇,受邀撰写中文专著2章,英文专著一章,拥有国家发明专利30多项。主持国家重大纳米科技专项子课题、国家自然科学基金面上项目、山西省重大科技专项子课题各一项,参与国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金青年科学基金项目各一项等。担任《凝聚态物理学进展》和Advancesin Nano Research等杂志编委,《表面技术》杂志特聘审稿人,Nano Letters等杂志审稿人,中国科学技术出版社科技/科普专家, “《中国制造2025》应用技术人才培养工程”特聘讲师等。

陈祖鹏

,教授,博士生导师,南京林业大学化工学院林产化工系主任(国家级重点学科,双一流A+建设学科)。目前主要从事多相催化剂设计开发和生物质定向催化转化的应用基础研究工作。曾获得德国马普学会博士生奖学金、德国洪堡学者、江苏省特聘教授。已在 Nature Nanotechnology, Nature Communications, Chemical Reviews, National Science Review, Angewandte Chemie International Edition, Advanced Materials, Chinese Journal of Catalysis, ACS Catalysis, Advanced Functional Materials, ACS Nano, Advanced Science, Applied Catalysis B等国际 SCI 论文 100 篇,封面文章 14 篇,ESI 高被引论文13篇。其中第一作者或通讯作者 49 篇,论文被引>8000(H-index 38)。担任中科院一区期刊J. Energy Chem.、Chin. Chem. Lett.、Rare Metals等9个学术期刊编委或青年编委。研究工作得到专业期刊或新闻媒体广泛报道如,Nature, Nature Catalysis, ETH News, 美国化学会Chemical & Engineering News、美国科学促进会EurekAlert、科学网、南京日版、金陵晚报、中国江苏网等。

结合个人研究背景和南京林业大学的研究特色,课题组的研究内容将集中于:

• 高效多相催化剂的设计合成

• 生物质催化转化:木质素选择转化、生物质能源与化学品高值化、生物质碳的制备与利用

• 光电催化、单原子催化

• 选择性加氢和氧化

• CO2催化制备高附加值化合物

招聘合作启事

因课题发展需要,南京林业大学陈祖鹏课题组现诚招副教授、博士后、博士、硕士,欢迎具有化学、化工、材料背景,对纳米材料、多相催化、生物质催化转化、光(电)催化感兴趣的有志之士加入研究团队。

同时欢迎有兴趣的同行沟通交流,加强合作。

课题组链接:https://www.x-mol.com/groups/Chen_Zupeng

感兴趣者可邮件联系:[email protected]

科学温故QQ群—科研爱好者集中地!(不定期发布讲座通知,分享录制视频)

微信群(学术交流/电催化/光催化/理论计算

/资源共享/文献互助

群;C1化学/生物质/单原子/多孔材料分舵)

,小编微信:hao-xinghua或alicezhaovip,备注“姓名-单位”