将量子力学与广义相对论统一起来,成为包罗一切基本粒子和相互作用的“万有理论”,是理论物理学家的终极梦想。目前,在通往这条路的候选理论中,弦论是广为人知的一种,但也有一群科学家相信存在别的途径,如圈量子引力论(loop quantum gravity)。我们来听听圈量子引力论的奠基人、理论物理学家阿贝·阿西提卡讲他的科学与人生。

撰文 Nithyanand Rao、Swetamber Das

翻译 郑伟(清华大学高等研究院)

审校 胡颖(山西大学教授)

编辑 丁家琦

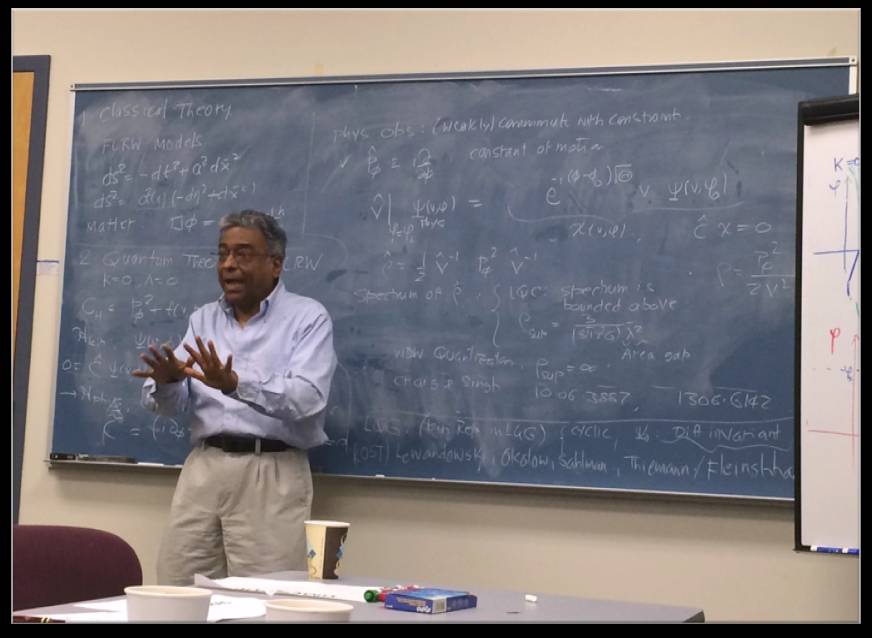

阿贝·阿西提卡(图片来源:pitt.edu)

理论物理学家阿贝·阿西提卡(Abhay Ashtekar)是圈量子引力论的奠基人,现任宾夕法尼亚州立大学的引力物理与几何研究所的主任。日益流行的圈量子引力论致力于统一量子力学和爱因斯坦的广义相对论,本文写作时(2015年)恰逢广义相对论诞生百年。2015年10月7日,在印度理工学院马德拉斯分校,印度科学作家Nithyanand Rao和印度理工学院博士生Swetamber Das采访了阿西提卡,谈起了他的灵感、他与苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡(Subrahmanyan Chandrasekhar)和罗杰·彭罗斯(Roger Penrose)的邂逅、他在引力和宇宙学领域的工作,以及他对弦论的批评。

这次随性的面谈经编辑整理,分为四个部分:

1. 引力和宇宙学入门

2. 向钱德拉学习

3. 圈量子引力论的挑战

4. 弦论的妄自尊大

第一部分——引力和宇宙学入门

您是如何对引力感兴趣的?因为从最开始您就在这个领域内工作了。

我在一个小镇而不是大城市长大。我父亲是公务员,后调往一个叫做戈尔哈布尔的小镇。在那里我居然设法找到了一些乔治伽莫夫(George Gamow)的书,现在都觉得不可思议。这些书对于我来说非常有趣,特别是这本《从一到无穷大》,其中,伽莫夫以通俗的方式描述了一些宇宙学的内容,使我开始对之着迷。

之后我去了孟买,完成学士学位的最后两年学习。我非常幸运——塔塔基础研究院(TIFR)的一些资深教授启动了一个项目,从大学里找些本科生每周到TIFR讨论一次。深受伽莫夫的书启发,我尝试去构造一些宇宙学理论,例如,牛顿引力常数会怎样随着时间改变,以及如此一来宇宙学的图景将如何改变?我得说明下伽莫夫的书只是半通俗的:尽管不是严肃的科学著作,其中仍然包含了一些公式,正好为我所用。

当时在孟买有些人,如S. M. Chitre,尽管早已退休但是仍然活跃在学术上。我把论文给他看,他非常鼓励我。

当您去美国时,您明确表示想从事引力研究……

是的。那个时候没有互联网,这对于你是无法想象的!(大笑)我们掌握不了太多信息,只能去美国领事馆内的美国信息服务处,他们常有一些介绍美国各大学研究生项目的小册子。我在那里查阅到有两个学校在引力、广义相对论和宇宙学方面很强的研究生项目,一个在马里兰,一个是得克萨斯大学,我便申请了这两个地方。

马里兰立刻回复说,他们不会考虑没有完成硕士学业的印度学生,但是得克萨斯录取了我,并且给了我一份助教奖学金。这可能得益于我从TIFR得到的推荐信,总之我美梦成真。你可以想象,当时的我在学业上准备得多不充分。

所以在您本科之后您就去了?

是的,我去的时候大概还不到20岁。我当时的知识储备只能达到大学二年级学生的水平,但是我却进入了研究生项目。第一年尤其艰难,需要赶很多学习进度,非常困难,可以说是“量子跃迁”。但这在某种程度上也帮了我:因为我没有时间去感受文化冲击,常常累得无暇他顾!

TIFR的老师曾经建议我们通读那时刚问世不久的《费曼物理学讲义》。书里每一章最后都有习题,其中在书的第一卷有一题,本身并不深刻。开始,我的解答和书背后提供的答案一致。但随后,我意识到该答案在概念上是错误的,于是我重新求解它并得到了不同的答案。我在TIFR就此做了报告,他们说是的,这才是对的。于是,我就像一个有闯劲儿的厚脸皮的孩子,决定写信告诉费曼,他的书中,准确说是答案里,存在一个错误。我写道,如果不加多想地做这个问题,你就会得到书里的答案,但事实上,它是错误的,正确的做法应该是这样的…..

费曼非常友善,回复了我。他说,是的,书错了,而你是正确的。我觉得这封信可能对我最终被得克萨斯大学录取并获得助学金起到了帮助,尽管我还没准备好。总之,我用了几年时间才追上学业进度。

那一定极大地鼓舞了您的士气。

是的,的确如此。费曼对年轻人非常友善,但是他也想保持些距离。他在信的最后说:“你足够了解这个学科了,依靠你自己吧”,言外之意叫我别再打扰他了!(大笑)至少我是这么理解的。

然后,当我在在得克萨斯大学学习基础课程的时候,我也开始和一位年轻的教员一起工作,他的名字叫罗伯特·盖罗奇(Robert Geroch)。钱德拉(指著名印度裔物理学家苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡)对他印象非常深刻,并给鲍勃(罗伯特·盖罗奇的昵称)提供了一个芝加哥的职位。鲍勃提出带我一起去,于是我在芝加哥完成了学业。

第二部分——向钱德拉学习

苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡,来源:YouTube截屏

我想在钱德拉那里,您一定也受益匪浅。

是的,我对他很了解。我非常幸运,博士毕业后就去了牛津,和罗杰·彭罗斯一起工作——这也是钱德拉促成的。之后在他们的建议下,我又回到了芝加哥,尤其在这一时期,我对钱德拉和他的妻子了解渐深。他们很友善,常常邀请我吃晚餐什么的。钱德拉为人低调,他是一个神一般的存在、完全不同层次的人。他常能回忆一连串事情的前因后果,然后把每个故事原原本本地讲述出来——他的记忆力实在非凡,无人能比。比如说,他能够记得1931年8月他在做什么,以及那时发生的事,甚至能够回想起相关的所有细节——所有的人和事、所有的名字。我连记住昨天的事情都有困难!而他却能够讲述所有这些奇妙的故事。

我真的非常幸运,可以接触到三位伟大的人物、伟大的导师:一位是我的博士导师罗伯特·盖罗奇,钱德拉告诉过我,除了约翰·冯·诺伊曼之外,他从未见过任何人和鲍勃一样才华横溢。确实如此,鲍勃极其杰出。但是那时发生了一些事情,使他突然终止了工作。我不知道发生了什么,但在那之前他简直超群:他的思考是如此明晰、如此分明。耳濡目染,我从他那学会了如何从头开始思考。他每周带我们去吃一次披萨晚餐或者别的,同时给我们布置一篇新的研究论文来阅读。那时没有arXiv之类的网站,信息都来自邮件。他要求我们阅读论文的摘要,以此猜测文章的内容以及研究的方法。这是非常好的训练,因为你毫无头绪、只能从头开始,要知道当时我们还只是研究生而已。他过去常常把我们置于这种处境,就像把我们扔进水里,然后逼我们游泳一样。

通过钱德拉,我对于什么是“好”有了更深刻的认识,这种认知指引着我,告诉我一个好的科学家和一个好的人应该是什么样。正是钱德拉建议我去牛津做博士后:当时,受到幸运女神的再次眷顾,我被几个学校录取,但是钱德拉说服我选择了牛津。

我和彭罗斯的经历也是独一无二的。他没有鲍勃·盖罗奇那样才华横溢,或者说是才思敏捷。但是他有天马行空的思绪,能洞悉未来,在黑暗中摸索并提出完全不可思议的想法。那是你无法从书本学到的,需在实践中潜移默化。

从这三位老师身上我都学到了书本之外的东西:从罗伯特·盖罗奇那我学会了明晰、干净利落和迅速的分析;从钱德拉身上我学到了坚毅、负重而行,让生命承载更多的深刻意义;而罗杰斯教给我的是梦想——这是对研究至关重要的品质。

我告诉我的学生和博士后,做研究最大的困难是维持一种平衡。如钱德拉所言,

在研究过程中,你需要有一种科学上的傲慢。

个人主义的目空一切当然是错的,但科学上的傲慢则没有什么不好。它指的是种信念:是的,我将会解决这个问题,即使其他人已经思考过它,没关系,我会解决它。你必须投入,深入细节,剖析展现在你面前的错综复杂的局面,找到缺失的联系,以及在你或他人的想法中的错误。此时,你必须是一位极度乐观主义者,你必须坚信这样可以解决问题并完全忽略他人的质疑。但当研究工作完成的时候,你又必须反过来“冷血地”审视它:这合理吗?然后小心求证其中的每个细节。这正好与前一过程相反。总之,整个过程就是先大胆假设、取得进展,然后再把自己变成最严厉的批评者、小心求证。

这两种技能极其耗费精力。只凭第一个技能你可能短暂前行,但是无法持久。你必须具有能够回头批判性地审视工作可靠性的能力,并发现其他任何人可能提出的问题。如果根基不牢靠,就无法更上一层楼,只能浅尝辄止。我认为,这种来回的反复对心理和精神都是种折磨。

一个人也必须能够应对沮丧。

是的,它令人沮丧,是因为你曾信心满满,并且在这个问题上花费了如此多的精力、热情以及时间。但你必须习惯于此,并继续着手下一个问题,这是种素质,以保证你在长期的科研过程中持续有好的产出。

另外一个重要的认识是我从钱德拉那里学到的:很多人都能够解决问题,比如我甚至能够比钱德拉更优美地解决很多他可能已经解决了的问题,但关键是要会问问题、问对问题:方向性的、本质性的、不仅仅是渐近式的问题,这很难。

伟大的科学家之所以区别于优秀的科学家,在于他们能够洞察真正的问题、真正重要的问题。

当然,我并不是说解决问题的能力就不重要,因为它同样需要技能和一定的聪明才智。但这和定义问题不在一个层面上。学生们应该注意:仅仅聪明过人并能解决问题是不够的,它与改变范式

[1]

是两种截然不同的能力。当然,为了取得真正的进步,你需要两者兼备。

1977年您的一篇论文获得了引力研究基金会(Gravity Research Foundation)的头奖。

那是个有趣的基金会。尽管初始的创建有些随意,但是之后像布莱斯·德维特(Bryce Dewitt)、罗杰·彭罗斯、斯蒂芬·霍金(Stephen Hawking)这些享誉已久的科学家都提交了文章。这些文章需着重于想法而非技术:这比一个具体的数学结果更重要,关乎某种看待问题的方式或新的方向——当然还没到范式改变那么高的层次。

那时您已经完成了您的博士学位?

嗯,实际上那时我在芝加哥做第二期博士后。我有了些想法,就把它们写了下来。我在之前就思考过如何把想法表达出来才能使文章更具影响力,因为即使你有一个好想法,如果不以正确的方式加以表述,它的影响力也可能不及那些尽管思想略有不足但写作立意恰当、连贯一体的论著。这看上去没什么大不了,但是需要被重视。我认为一般的博士后很少能意识到这点,这往往需要一些资历。

当年轻人试图做些新东西的时候,内心深处总会惴惴不安,担心可以被专家接受到什么程度。

即使是一篇技术性的论文,其标题和摘要的写作也非常重要。你可能会说“至于吗?”但事实如此。这些表达能力你并不总能学到,也许因为你的导师从未告诉你,但这很重要,因为论文的浏览量与文章的表达密切相关。我很幸运,比大多数人更早的意识到这点。

第三部分——圈量子引力论的挑战

(图片来源:Robert Couse-Baker/Flickr, CC BY 2.0)

如果可能,现在我们来谈谈圈量子引力吧,您已经研究了它很长时间。

将广义相对论和量子力学的想法进行统一的问题确实由来已久。圈量子引力论的动机来自多个方向:首先,从技术层面讲,这和彭罗斯关于扭量空间的想法密切相关。当我还是博士后的时候,我就学习了扭量理论,尽管从未从事相关研究,但我对那时该理论的各种动态及重大突破都详尽了解。现在这个领域又有了大的进展,尽管距离上次突破有点久了。它关乎彭罗斯对于螺旋度或者自偶所扮演的角色的关键想法:(广义相对论的)爱因斯坦方程存在某些解的对称性,彭罗斯觉得这种对称性与对偶有关。例如,如果你有一个光子,就像每个静止质量为零的粒子一样,它有两个螺旋度——要么在四维动量的方向上旋转,要么在相反的方向上旋转,即得到两个螺旋态。同理,引力子在弱场极限下也是如此。所以彭罗斯试图在非线性的背景下推广此想法。

我当时觉得,扭量理论中这些正在发生的变化极为有趣,但它发展的方向似乎不太合理:他们过于强调复流形,而不是实流形。我觉得应该吸收该理论的精髓,然后基于实时空、实度量来构建模型,因为这才是与我们实际接触的客观物理世界直接相关的。总之我认为这些深刻的想法并没有通过最合适的方法体现出来,这是问题的一个技术性方面。所以说圈量子引力论一个深刻的发展契机直接来源于扭量理论的一些重要想法,如我所说,它们现在正再一次变得重要。

第二,圈量子引力论发展的第二个契机,来自这样一个基本思想:在广义相对论里,引力源于时空结构,因此,如果存在一个引力的量子理论,那它应该也是一个几何的量子理论,即我们所看到的连续几何应该只是一个近似。就像这桌子,肉眼看上去非常平滑连续,但是如果我在电子显微镜下看它,会发现离散的结构——在格点上有原子,其间是真空。我们认为,类似原子之于物质,时空的几何结构也应该存在类似的基本组分,几何结构就起源于其中。随后,这些受扭量启发所产生的想法最终表明,几何的基本激发同引力子并不一样,但它是更深层次的:引力子将会成为一个近似概念,而这种激发却更加基础——后来研究表明它是一维的。

阿贝·阿西提卡(图片由受访者本人提供)

这种一维的基本激发有点像高分子聚合物。如果我透过一个放大镜去看这件“衬衫”,会看到从根本上来说这衬衫是一维的,因为线是一维的,只不过那些线如此紧密地堆积以至于让我产生了它是二维的错觉。圈量子引力论中所呈现出来的空间的几何也如此一般,由一维的纤维所编织,就像高分子聚合物。但是这个高分子聚合物编织得如此错综复杂并且紧密相连,以致我们以为是连续的。这其实是粗粒化(coarse-graining,指省略细节、突出特征的分析方法):在原子尺度上,它根本不连续,但是如果我粗粒化它,它包含的原子如此之多,以至于在我们实际考虑的目的下,它看上去就成了一个连续体。几何也是如此:在爱因斯坦的广义相对论中所使用的几何是个近似,其中的时空是光滑的连续体。超越这个范畴,就必须着眼于这些时空的基本构件,即它们的“原子”。这就是圈量子引力的基本思想,接下来我们就需要提出恰当的方程。

在20世纪90年代,几位同事,特别是在华沙的Jerzy Lewandowski(他曾是我的一名博士后),发展了几何的量子理论。从那之后,它已经被用于黑洞、宇宙学、大爆炸等领域。目前全世界约有250~300位科学家在从事此研究。每两年我们围绕它召开一次名为“圈”(Loops)的会议,今年(2015年)刚在德国举办了一次。

您预见了一些实验检验吗?

就量子引力的任何理论而言,获得实验检验都是困难的,因为实验技术尚滞后于理论。我的意思是,广义相对论都建立一百年了,而直到现在我们才有希望看到广义相对论的确切检验。已有的实验大多关于弱引力,即比牛顿引力强但比爱因斯坦引力弱的引力,而关于广义相对论的强引力场则至今没有任何确切验证:这需要两个黑洞碰撞产生引力波。令人振奋的是,引力波观测天文台(指先进激光干涉引力波天文台,Advanced LIGO)经过20年建造已经开始投入运作,它具备了探测强引力所需的灵敏度。传闻已做了一次探测,让我们拭目以待吧。(编者注:正如大家所知道的,2016年2月,先进LIGO探测到了双黑洞并合产生的引力波。)

可见,即使对于广义相对论,其检验都已经耗费了长达一个世纪,而量子引力甚至要更难。因此我们不太可能立即就得到关于任何量子引力理论的直接证实,但是应能陆续获得一些观测证据:至少我认为,它们隐藏在宇宙学中——隐藏在早期宇宙的测量数据中。在最近的三年里,我们均致力于此,试图推动所谓的暴胀设想:暴胀始于物质密度极高时的宇宙初期,不过这个密度相比于显现量子引力效应所需的普朗克密度依然非常低,大约只有普朗克密度的

10

-12

倍。普朗克密度大约是

10

97

kg/m

3