如果说意识形态之争扼杀了苏联科学家的创新

精神,苏联日渐僵化

的计划经济体制,则系统性地抽掉了培育创新的“氧气

”,让一朵朵顽强绽放的创新之花窒息而死。

计划经济体制在苏维埃政权初期起到过巨大的积极作用,这种体制能集中有限资源用于国家紧急项目上。但是,计划缺乏市场的有效补充,使得其缺陷和弊病日渐突出。

其中一个重大矛盾是:计划经济体制带有预定的目标,但创新充满了不确定性和失败的可能,往往是“有心栽花花不开,无心

插柳柳成荫”,计划经济与此极不兼容,因此会极大扼杀创新的主动性。

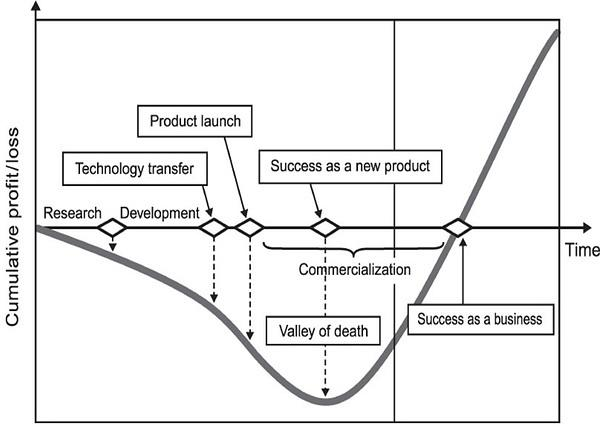

新技术必须形成商业化应用或进入规模化生产,才算完成一次创新过程。在创新链条中,政府和学术界主导的基础研究形成的科技成果,与私营部门主导的商业化运营之间存在明显的断层,导致科技成果难以落地转化的现象,被形象地称为“死亡谷”( valley of death)。

跨越死亡谷是一项世界性难题,美国国家标准技术研究院曾在一份研究报告中指出,90%的科研成果还没走向市场和战场,就被埋没在从基础研究到商品化的过程中。

美国政府的科技战略是千方百计地架设跨越“死亡谷”的桥梁。在DARPA(高等研究计划局)的支持和“政商旋转门”的助推下,大量在国家战略计划之外受到冷落的科研项目,却在社会营销中取得了巨大成功。科学家纷纷“下海”,成为社会活动家和企业家。微软、苹果、谷歌、Space X等硅谷传奇,都肇始于此。但在苏联的计划经济体之下,人为进一步加大了跨越死亡谷的难度,变成令人绝望的“死亡深渊”!

为了保证军事科技的先进性,苏联制定了严格的反移植措施,防止科技成果的扩散。这无疑是挥刀自残,人为阻塞“军转民”道路,导致苏联的绝大多数发明无法进入国民经济领域。科技树上花开满枝,却无法在国民经济中结出硕果。

20世纪70年代初,美国企业里的科研人员占74%,这一数字在苏联只有12%。

企业创新的人才要素丧失,主动性被抹杀,科研和生产严重脱节。

很多苏联科学家的一生,要么穷困潦倒甚至被清算,要么流亡到西方国家,凭借自身的学术能力功成名就,反过身来成为抨击苏联

模式最猛烈的一群人。比如谷

歌公司的联合创始人谢尔盖·布林的父母,都是莫斯科国立大学的教授。其父亲米哈伊尔·布林成为马里兰大学的数学教授,在接受访问时表示“试图利用数据来证明苏联人的生活水平远比美国人高得多,这就是我在苏联时期的主要工作内容,可是事实又是如何呢?”

“反移植”也极大限制了科技成果发布和科技交流。在苏联,发表任何学科的论文,都必须有六个专家签字的特别证书。任何著作出版,都必须经过专门委员会认定为“非机密”,有专门的审查委员会统一管理。

科研领域苛刻的保密制度,进一步加剧了各机构之间的自我隔绝,产学研分离,效率低下。科学院主要进行基础研究,应用研究只占两成;工业部门的研究必须依靠独立的研究所来进行。苏联学者纷纷感叹他们的知识成果物化长达10至12年。相比之下,美国平均为5年,日本

为3年。再看同时期的美国,已经催生出斯坦福和硅谷这样的产学研综合体范本,在科技繁荣的道路上一骑绝尘。

科研端技术成果转化落地困难重重,企业端则产生了抵制创新的惰性。

在计划经济体制下,企业之间不存在市场竞争,企业的生产及其新产品开发、技术改造、技术引进等计划全部由国家制定,企业只需执行计划。上级主管机关根据计划的完成情况对企业进行奖惩。企业在没有自己独立的经济利益和主体地位的情况下,既不能产生技术创新的内在要求,也没有技术创新的外在压力,从而不利于整个社会的技术进步,进而导致对科学研究成果的需求不足,以及科学与技术、技术与生产的双重分离。

创新意味着改变原有的产品、生产方式、市场、原料及生产的组织,而在计划经济体制中以产值衡量业绩的激励机制排挤技术创新,使得企业更倾向于沿袭原来的生产方式,而不考虑如何提高生产效率,更孰谈通过创新提升用户体验。

对于苏联企业来说,创新将改变已经熟悉的确定性的周而复始的现状,产品更新换代周期越长越有利,越容易完成国家下达的计划。而创新不仅占用人力、物力,还需要承担风险,一旦成功,又为上级追加计划任务,提高计划指标提供了依据,所以采用新技术,节约能源或资源,反而使企业处于不利地位,致使企业的科研部门或机构产生“创新惰性”。我们对苏联产品产生的“傻大黑粗”印象,正是这种机制下的产物。

科研与生产严重脱节的另一深层原因是,科学技术研究的投入来自于国家预算,政府包揽所有科研经费,苏联科研单位不需要与市场接触就可以获得资金,研究成果也由政府有关部门组织鉴定、验收和推广。

苏联大多数科学研究机构对科研工作中获取效益没有物质上的利害关系,它们完全依赖于政府的研究计划,很少关心市场变化和科研成果的应用和推广。而政府只关心计划指标的完成情况,对于科研经费的投放效益不予重视。计划经济体制极大地抑制了科学技术进步动力的形成和资源的有效配置。

苏联后期,科学技术发展的粗放因素日益明显,即用增加科学工作人员和在科学服务领域就业的人数、增设生产联合组织和工业企业内部的科学机构和科学部门等办法来发展科学技术。然而,国家不可能无限地增加财政支出中科研经费的比重,也不可能无限地增加科研人员和科研机构的数量。

自60年代中期开始,苏联从事自然科学和技术科学研究的科学工作者人数占世界第一位,苏联科研经费占全国总产值的百分比也居发达国家前列。1982年,苏联科学工作者已经达到 143 万人。20 世纪 70 -80 年代初,"科学集约化"的要求日益凸显出来。苏联科研机构各系统之间因条块分割而处于相互隔绝的状态,工业部门、科学院和高等院校三大系统自成一体。科学院系统主要进行基础研究(基础研究占80%,应用研究占20%);工业部门研究系统主要从事应用性研究和开发,主要依靠单独设立的研究所来做。基础研究、应用研究和开发分别由不同部门掌管,各环节之间相互脱节 。一些跨部门的综合研究项目无问津,而有的研究领域又大量重复 。

这种庞大、僵化而又缺乏内在生命力的科研体制,就如同一台老迈蹒跚的机器,消耗巨大却又产出甚微,同时又把大量宝贵的科研成果白白浪费和搁置。以下举几个典型的例子。

1. 消失的电子管:死于没有未来

1946年,世界第一台数字电子计算机ENIAC诞生于美国宾夕法尼亚大学。此时的计算机足有两个教室那么大,两层楼那么高,用的都是电子管,一开机能让附近城镇因电力崩溃而陷入黑暗。由于电子管是消耗品,在运算过程中可能会随时爆管,需要一群科学家围伺这头电子怪兽。四年后,苏联人造出了MESM——据说比ENIAC更耐用的另一个电子管巨无霸。

1947年,世界第一个晶体管在美国贝尔实验室诞生,吹响了集成电路的号角。苏联也没落后多少,三年后便制造出了自己的晶体管。

1956年,美国贝尔实验室诞生了世界上第一台全晶体管计算机Lepreachaun。苏联依旧不敢耽误,在这一年研制出硅晶体管,而苏联第一台晶体管计算机“明斯克2”也在6年后问世。

此时的苏联在半导体领域对美国是一种咬合式追赶,美国人搞啥,我就搞啥。直到1964年,美国IBM公司推出世界第一台集成电路计算机IBM-360。

这一次,苏联人没有选择跟进,而是继续发展电子管。原因是

苏联科学院院士瓦伦丁阿夫迪夫突破了电子管小型化的技术,让电子管继续辉煌了20年。但这一了不起的技术突破,也为日后苏联在整个集成电路的发展中逐渐掉队埋下了伏笔。

小型化电子管虽然在短期内有一定优势,但是其发展上限远远不及晶体管集成电路,后者的发展速率遵循大家耳熟能详的“摩尔定律”

等到以晶体管为主流的集成电路大势已成,苏联人回过头再来追赶,已经是望尘莫及。

为什么苏联会做出不同的技术路线选择,最终把自己逼上绝境?

最流行的说法是,苏联的科技发展是以军事国防为指挥棒,完全没有民用的考量。苏联的官僚们认为,晶体管无法抵御核战中强大的电磁脉冲,从而选择了受干扰较轻的电子管。

另一种说法是,冷战中美国对苏联的技术封锁,遮蔽了苏联科学家的技术预见。选择电子管道路的并非苏联官僚而是科学家,信息不对称导致其科学预判结果缺乏前瞻性和战略性,与世界脱节。

苏联科学院的专家们认为,如果继续选择晶体管路线,则必然在很长时间内仍然受到美国人的钳制,而且晶体管的产业链太长,要想完全凭借自身力量实现自主可控难度太大。

若干年后,美国人主导建立起庞大的晶体管世界时,苏联人苦心经营的电子管体系便在没有未来的嘲讽声中逐步死去。

2. 消失的三进制计算机:死于计划

1956年,苏联科学院院士索伯列夫牵头,带着莫斯科国立大学的9名年轻研究员,开始研制人类历史上第一台三进制计算机Сетунь。这群天才青年夜以继日的探讨架构,对这台机器的未来满是憧憬。

三进制代码的一个特点是对称,即相反数的一致性,因此它就和二进制代码不同,不存在无符号数的概念。这样,三进制计算机的架构也要简单、稳定、经济得多。其指令系统也更便于阅读,而且非常高效。

相比较现今的计算机使用二进制数字系统,三进制逻辑更接近人类大脑的思维方式:二进制计算规则非常简单但并不能完全表达人类想法。在一般情况下,命题不一定为真或假,还可能为未知。在三进制逻辑学中,符号1代表真;符号-1代表假;符号0代表未知。

这种逻辑表达方式更符合计算机在人工智能方面的发展趋势。

1958年Сетунь样机研发成功,不久后开始量产。50台投放到高校、科研院所、生产车间,广获好评:电路速度更快、可靠性更高、耗电量更少。因为不需要使用汇编语言,维护和操作也更简便。Сетунь的订单一时如雪片般纷沓而至,其中不少还是海外订单。

一切都很顺利,除了这台三进制计算机属于计划外产物——Сетунь的研发并非自上而下发起,只是一群年轻研究员的美好愿望:给高校、研究院和生产部门提供物美价廉的计算机。

1970年,研究员们推出新一代Сетунь 70,建立三进制字节,进一步优化了三进制特性。不曾想,这竟成绝唱。由于得不到上级的支持,这个科研项目不得不无限期停顿下来。

体制官僚认为Сетунь过于科幻,并不适用于冷战环境下的计算需要,而勒令其停产。Сетунь很快陷入窘境,位于捷克斯洛伐克的生产工厂倒闭,市场地位随后被体制内生产的二进制计算机取代,而后者的价格是Сетунь的2.5倍。

三进制计算机的流产,也使得与之配套的模糊数学拱手送给美国。模糊数学的创始人扎德教授(Lotfi A.Zadeh),1912年出生于苏联巴库,1965年发表《模糊集合论》时已是美国加利福尼亚大学的教授。

3. 消失的ЛК-1:死于无人买单

1973年4月3日,摩托罗拉工程师马丁·库帕站在曼哈顿街头,测试一个砖头般的设备,这就是公司投入1500万美元、花费十年时间研制的移动通信产品Dyna-TAC。人类从此迈入移动通讯时代。

事实上,早在大块头Dyna-TAC诞生的16年前,苏联工程师库普里扬诺维奇就发明了ЛК-1型移动电话。1958年经过改进后的Dyna-TAC重量仅500克(含电池),外形精简至两个香烟盒大小,可在城市里任何地方拨打,可接通任意一个固定电话。到60年代中期,库普里扬诺维奇的移动电话已能够在200公里范围内有效工作。

ЛК-1的研发过程并不烧钱,也没有遇到像Сетунь那样强大的阻力,为什么还是胎死腹中?

库普里扬诺维奇给自己的发明做了一番评估,这个产品如果要保证量产,单价要到300至400卢布。这在当时并不是一笔小钱,足以买一辆摩托车——除非苏联政府和大企业为之买单,否则仅仅依靠当时苏联普通民众的消费能力,是没有出路的。

对比看同时期的美国,IBM-360研发出来后,美国太空总署、五角大楼、商业银行、航空公司争先恐后订购,短短两年时间就把IBM公司养成了美国十大公司之一,奠定其全球计算机霸主地位。

苏联民众消费不起昂贵的移动通信设备ЛК-1,苏联政府和军方也对这个小玩意不感兴趣,有可能开启移动通信行业的ЛК-1就这样悄无声息地死去了。

30年后的1987年,苏联最高领导人戈尔巴乔夫在苏共中央6月全会报告中说:

“科技停滞不是由于缺乏科学成果, 主要是国民经济接受新事物不积极。”

但戈尔巴乔夫没有讲透的是,为什么国民经济接受新事物不积极?

当时苏联的国民经济状况是:轻工业+农业=重工业的1/3

。

农业和轻工业落后,国民经济发展严重失衡,人民消费水平长期处于较低水平。工业强军而非富民,社会享受不到科技发展的成果,反为所累。人民连吃饭都成问题,哪里还有钱去消费科技产品?

反观同一时期的美国,已经通过“军民融合”,将国防科技工业的根基悄悄的扎根进国民科技工业的土壤中,同时通过“技术下海”,将军工体制外溢的先进技术惠及全民。另一边,

前好莱坞著名演员里根总统,通过“星球大战”计划继续忽悠苏联人,让战斗民族全国上下开足马力生产飞机导弹。

苏联兴起于工业化,却也衰败于过度工业化,即过度僵硬庞杂的计划性分工,不仅扼杀了经济的活力,也扼杀了科技创新的活力。

“我们不得不付出代价,为苏联经济体制所固有的过分依赖原料工业和国防工业而损害日用消费品生产的发展付出代价;为不够重视现代经济的关键部门,如信息、电子和通信付出代价;为不允许产品生产者的竞争付出代价,这妨碍了科学技术的进步,使俄罗斯经济在国际市场上没有竞争力:为限制甚至压制企业和个人的创造性和进取精神付出代价。今天我们在收割那几十年的苦果,既有物质上的,也有精神上的。”

中国虽然早已摆脱了完全的计划经济,但是中国整个的教育和科研体制毕竟是模仿苏联构建的,苏联科技创新方面存在的许多弊病在中国也

不同程度地存在。

在美国对中国关上科技交流大门,逼迫我们必须做出原始突破性创新的当下,中国甚至

面临比当年苏联更为凶险的“双重死亡谷”:

第一重死亡谷:严重缺乏原创性创新人才和基础研究原创性技术

中国的教育体系虽然培养了全世界最多的本科生、硕士生和博士生,但是我们对于拔尖创新人才的培养相对于美国是远远落后的,更何况美国还可以从包括中国在内的全世界吸纳顶尖人才!以应试为核心的升学体系,不断强化学生的思维定式和成长过程中的短期激励,压制了年轻人的长期兴趣和突破既有框架的勇气。

这也导致了中国教育不断加剧的“内卷化”现象:一方面缺乏原创性创新,不敢探索无人区,另一方面在已知赛道花样百出,过度竞争。这种内卷风气从教育培训蔓延到整个社会,最终导致全社会普遍内卷。

科研方面,研发资源向“功成名就”者倾斜,“功成名就”者通常不喜欢风险,更愿意研究与他们当前专业知识相关的主题,这限制了他们创新的潜力;科研基金带有很强的计划性痕迹,需要确定性研究成果,因此原有范式下的细微改进更容易获得资助,而真正可能产生“从0到1”的范式突破则鲜有关注,甚至遭到抑制和扼杀。

教育和科研体系的分块管理,导致最需要相互配合的拔尖创新人才培养与“从0到1”范式突破式创新之间脱节,未形成相互促进、教研相长的格局;还导致人才成熟期过长,当人才真正投入科技前沿研究时,已经错过了可能实现范式突破的“黄金年龄”。因此,拔尖创新人才的缺乏成为我国极为严重的短板。

第二重死亡谷:原创性科技研究成果转化路径不清,困难重重

由于我国长期习惯了对标国外先进技术,引进消化吸收,长期以来形成了以国外研究风向马首是瞻的风气,对于国内出现的原创性研究成果,习惯性地报以怀疑、抵触的态度,无论是教育和科研体系,还是投融资环境,都形成了不利于原创性研究成果转化落地的宏观环境。因

为很少有原创性研究成果的实际落地,反过来又加强了我们自己不能搞出原创性科技研究成果的刻板印象,形成“自我实现的预言”。

双重死亡谷的存在,使得“从0到1”原始突破性创新面临的难度不是“1+

1=2”,而是两个“死亡谷”相互共振相互加强,造成的突破难度远高于两个死亡谷简单叠加。

尽管美国的科研创新实力正在下滑,但是美国在二战之后凭借各方面优势逐步建立科技创新战略,仍然在持续发挥作用:

1、人才汇聚:

从全球范围内吸引高智商的科技创新人才汇集于美国,在基础学科和众多科研领域领先全球;

2、成果转化:

依托高效率的产学研体制实施科技成果转化,形成产业优势和产品优势;

3、技术溢出:

美国对发展中国家和落后国家的知识外溢和技术引领作用,利用这些国家的廉价劳动力和自然资源,实现科技成果的落地转化,获得超额利润。

高科技优势带来的经济福利,良好的研究条件,反过来让全球科技人才趋之若鹜,形成了“资金投入—人才流入—成果产出—更多资金投入”的正向循环,在世界范围内形成科技创新— 价值创造—利益分享的利益链条,也形成了无形的科研军备竞赛,一方面有力推进了美国科研实力的发

展,持续保持科技优势,另一方面让追赶者陷入人才流失和经济实力不足的双重挑战。

未来之争,关键还是科技创新之争。如何才能破局?这是历史交给当代中国人的一道必答题。

美国高科技神话(1):头号科技强国的基座

美国高科技神话(2):现实版“神盾局”是如何研发黑科技的?

美国高科技神话(3):人人皆知硅谷,硅谷成功的秘诀是什么?

美国高科技神话(4):金融资本成为科技创新的助产士

美国高科技神话(5):美国如何走向科技创新巅峰?

美国高科技神话(6):美国科技创新为何走向衰败?