卢琳琳,女,

1985

年

2

月出生,博士,广州中医药大学国际中医药转化医学研究所副研究员,硕士生导师,主要从事基于药代动力学原理的中药个体精准用药调控机制研究。近三年,累计发表

SCI

论文

32

篇

(

总影响因子

151.295)

,其中以通讯作者发表包括

pharmacological research

、

AAPS Journal

、

Oncotarget

论文

14

篇

(

累计影响因子

52.155)

,以第一作者在

Science

、

Molecular Cancer Therapeutics

等杂志上发表论文

6

篇

(

累计影响因子

55.809)

。主持国家自然科学基金青年项目

1

项,广东省科技计划项目

1

项,澳门科技大学中药质量研究国家重点实验室开放课题

1

项,广东省中医药局项目

1

项,广东省医学科学技术研究项目

1

项,国际合作

2

项;参研国家自然科学基金面上项目

2

项,国家自然科学基金青年项目

1

项和省级课题

3

项;参获中国授权专利

4

项。

2016

年入选广东省高等学校

“

青年珠江学者

”

,

2017

年广州市

“

珠江科技新星

”

。

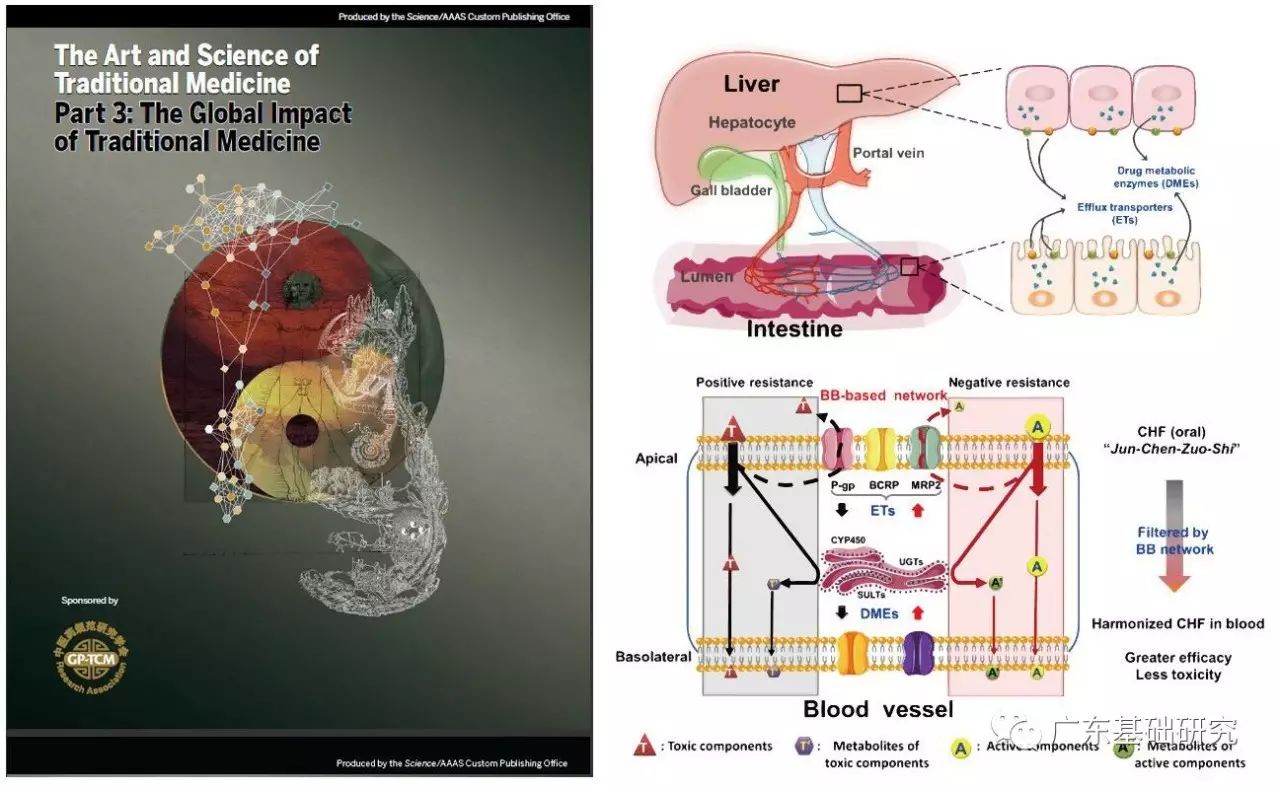

附子和黄芪是中医临床应用中治疗多种疾病的常用重要中药。但附子毒性个体差异大、用药安全窗窄,而黄芪药效个体差异大、量效关系不明确。故研究者以中药附子和黄芪为研究对象,针对其复杂的化学体系,采用药代动力学的新思路与新方法,揭示机体防御附子毒性发生的新机制,阐明影响黄芪在肝癌辅助治疗中个体化差异的生物学因素,为临床个体化精准安全有效用药提供一定的药代动力学基础与依据。研究团队前期研究工作发现药物代谢酶

(Drug metabolizing enzymes, DMEs)

、外排转运蛋白

(Efflux transporters, ETs)

和核受体

(Nuclear receptors, NRs)

是调控中药黄芪和附子毒

/

效敏感性差异的关键靶点,其与毒

/

效成分的相互作用是个体化精准用药的重要依据。基于

DMEs/ETs/NRs

三靶点,研究团队采用多祖源杂交系

(Diversity outbred, DO)

小鼠和

(Patient-derived Xenograft, PDX)

人源化小鼠模型模拟临床个体化给药特征,以代表性中药黄芪和附子为例,采用基因组及蛋白组学技术,开展中药个体化精准用药的药代动力学基础研究,为黄芪精准防治肝癌和附子临床安全用药提供实验依据。