19世纪以来渐次展开的中国“近代化”过程是在市场、战争、改良、革命等合力作用下逐渐展开的,具有“匀质化”的特点:线性的历史时间出现了,层次交错、边界错综的空间观念被(想象)抹平,人与人的公共意识差异被最大限度地缩小。梁启超所推崇的历史叙事恰体现了近代国家建设的这一趋势。而在有悠久修史传统的中国,19世纪末以来,在西学东渐和东学(日本化的西学)入华的背景下,“文明-进步”观念下的普遍史学和“民族-国家”框架下的现代史学先后被介绍到中国,最终催生了中国现代历史学。

20世纪20、30年代正是近代中国学科知识成长的关键时期,因此这一历史阶段内与中西文化交流相关的话题也引起了史学界持久的兴趣与重视。史学家们从各自的学科背景出发,检讨其中的具体细节。既有从宏观角度围绕西学输入中国展开的分析,也不乏从分科的视野述及中国对此的接纳。只是现有研究在论及各分科知识时,往往多立足于当下身处其中的知识观念与架构而不觉,并未注意到这些分科知识“历史的状态”,因此也无法尝试回到具体的历史语境中去展开讨论。而这一点又是至关重要的。

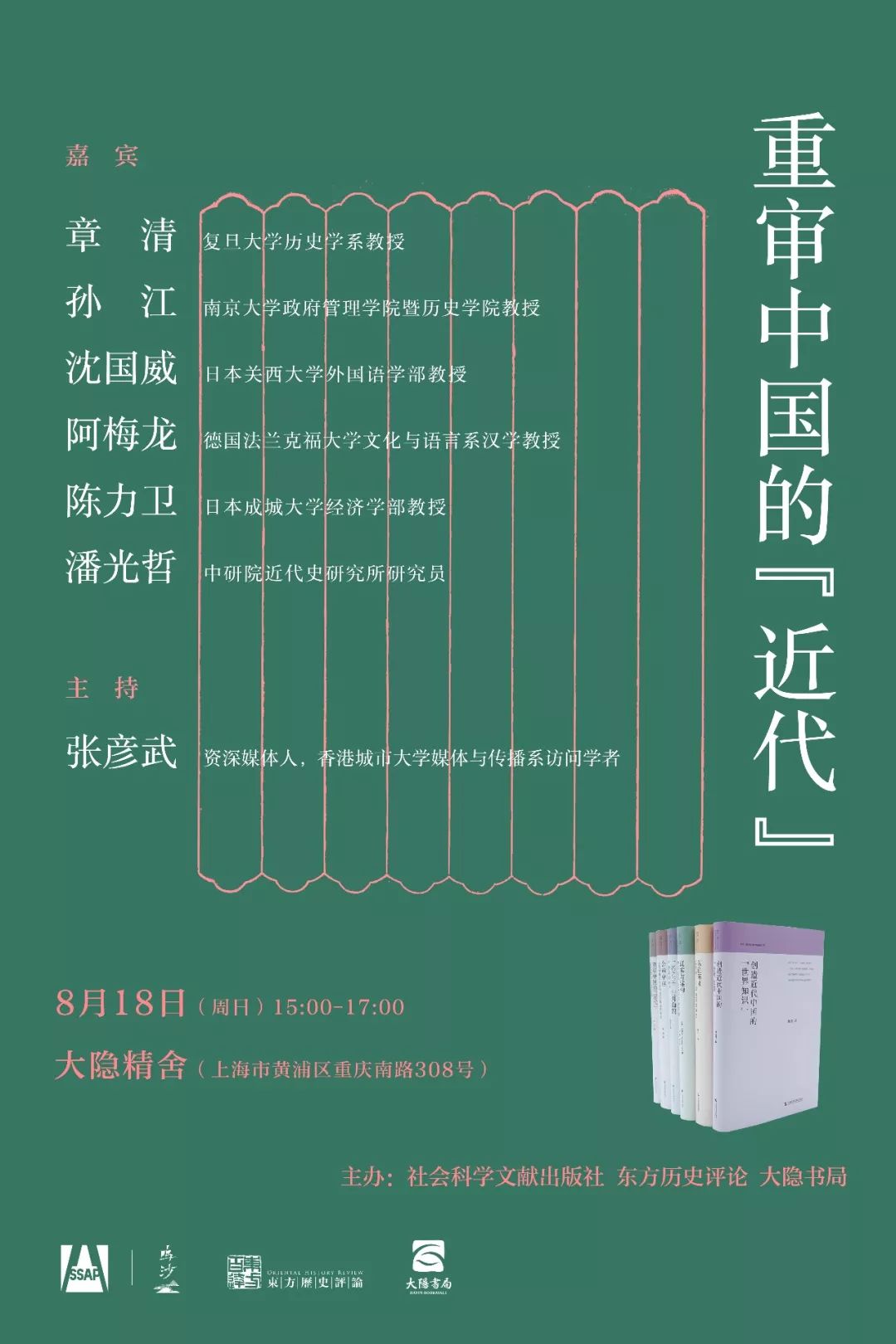

8月18日(周日),社会科学文献出版社联合东方历史评论在上海大隐书局举办“重审中国的‘近代’主题沙龙”,约请“学科、知识与近代中国研究书系”的海内外六位研究有素的作者联袂出席,从他们各自不同的专业背景与研究积累出发,谈一谈如何从近代学科知识成长的视角来重新审视近代中国的历史问题。

嘉 宾 介 绍

嘉 宾 介 绍

孙 江

,南京大学政府管理学院暨历史学院教授,南京大学学衡研究院院长,长江学者特聘教授。主要研究方向为概念史、社会史等。

沈国威

,

日本关西大学外国语学部教授。

主要研究方向为中日近代词汇交流史、现代汉语词汇形成史、中日词汇比较研究、对外汉语词汇教学。

章 清

,复旦大学历史学系教授,中外现代化进程研究中心主任,长江学者特聘教授。主要研究方向为中国近代思想史、学术史。

阿梅龙(Iwo Amelung)

,德国法兰克福大学文化与语言系汉学教授。主要研究领域为明清以降的中国文化史和科技史。

陈力卫

,日本成城大学经济学部教授。主要研究方向为日语史、中日语言交流史。

潘光哲

,中研院近代史研究所研究员,兼任胡适纪念馆主任。专业研究领域为晚清史、中国现代史、当代台湾史。

张彦武

,资深媒体人,香港城市大学媒体与传播系访问学者。

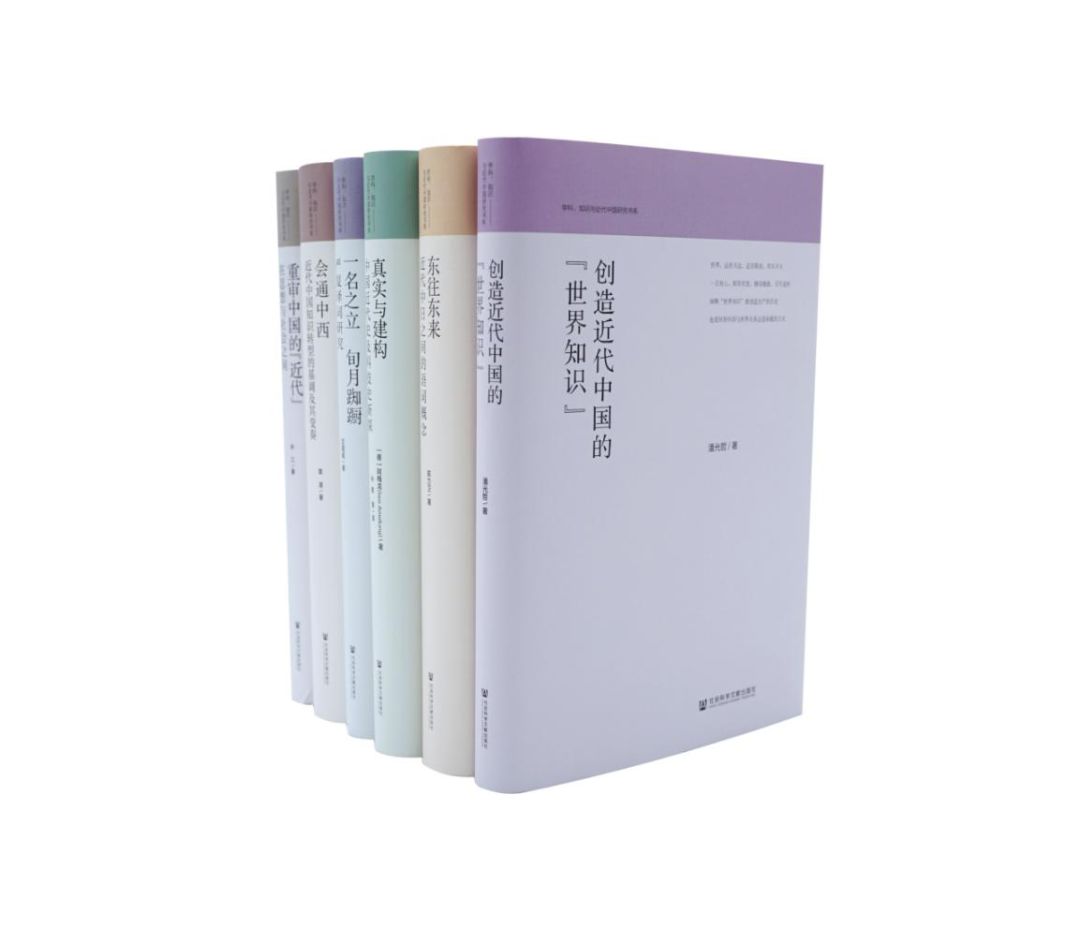

图 书 介 绍

图 书 介 绍

学科知识的“援西入中”,对于理解近代以来的中国历史具有重要意义。进入近代,中国社会有关现实世界及社会理念合法性论证的基础,渐次脱离传统的“学术资源”,转而采纳近代学科知识所提供的“知识资源”。这一过程不仅决定了中国当代学术的理论和实践,从20世纪初开始,更通过以分科知识为“专史”的书写样式,重新塑造了“中国之过去”。

“学科、知识与近代中国研究书系”旨在基于近代学科知识成长的视野审视近代中国的历史,并把这一过程视为近代中国接受西学的一个特殊结果来分析;旨在促进对近代学科知识形成的复杂过程的理解,同时致力于解决与此相关的方法论和概念上的难题。

近代中国学科知识的成长,构成全球范围内文化迁移的一环,并深刻影响到中国历史的走向。

本书的中心旨趣,即是以中外文化交流背景下“中学”与“西学”的会通为切入点,检讨近代中国知识转型的基调及其变奏。

守望于“历史的维度”,本书大致勾画了近代学科知识成长的历史脉络,同时也致力于检讨哪些因素影响了学科知识在中国的成长。

书名:《重审中国的“近代”》

回顾近四十年来的中国历史学,社会史兴起于前十年,概念史凸显于后十年。

社会史探究文本背后的情境,概念史聚焦于文本的语言与结构。

本书四编十二章,第一编考察清统治下的满汉关系,第二编爬梳西方近代知识的传入与再生产,第三编以宗教为视角讨论内在于中国“近代”的自/他关系,第四编涉及历史认识的方法问题。

作为诠释中国“近代”轮廓的实证研究专著,本书认为,社会史方法与概念史方法的交互使用,不失为摆脱形而上学纠缠的可行路径。

书名:《一名之立 旬月踟蹰》

本书从何为“译词”起笔,继之评述严复译词创制的方法及其得失,其后数章的讨论广泛涉及严复翻译的环境资源、文体革新、社会反应以及若干不为人知的工作。

既有译词创制的理论总结,又有新史料的发掘和考证。

译词研究需将视野扩展至东亚近代语言接触、词汇环流及民族国家国语建构的整个历史进程中。

这是本书一以贯之并努力践行的研究理念。

书名:《真实与建构》

作者:[德]阿梅龙

出版社:社会科学文献出版社

本书以开阔的跨学科取径为讨论中国近代史的重要问题提供了全新的视角。

在具体研究过程中整合了科学技术史与环境史的方法,融入历史编纂学的角度,以期超越传统史学研究的范畴。

通过这种方式,本书也尝试从“个人”“集体”或“专业的”“国家的”层面,对确立“历史真实”与身份定位所必需的建构性叙事间的复杂关系提供新见解。

由此,科学技术及其应用与普及不仅是历史研究的重要对象,讨论这些问题也有助于我们更好地理解历史和历史编纂学在中国乃至世界范围内的一些功能。

书名:《东来东往》

第一编“西学东渐再东渐”着眼于19世纪英华字典以及《博物新编》《万国公法》和江南制造局的西学新书在日本的影响。

第二编“东学激起千层浪”则看20世纪日本是如何影响中国的。

通过分析梁启超《和文汉读法》、政治小说《雪中梅》以及《共产党宣言》的翻译问题,认识汉语欧化过程中的日语因素,以及辞典是如何应对日语新词的。

第三编“语词概念定尘埃”则具体描述“民主”“共和”“主义”“优胜劣败,适者生存”“金字塔”等概念形成的过程。