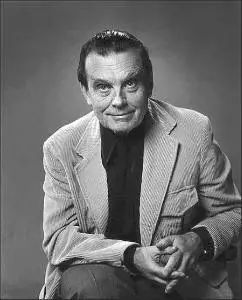

切

斯拉夫

·米沃什(Czeslaw Milosz 1911-2004),波兰当代最伟大的诗人和翻译家!1980年

诺贝尔文学奖

获得者。主要作品有诗集《冰封的日子》《三个季节》《冬日钟声》《白昼之光》《日出日落之处》;日记《猎人的一年》;论著《被奴役的心灵》;小说《

夺权

》等。1980年作品《拆散的笔记簿》获诺贝尔文学奖。

1

一个年轻人

一个年轻人不会写这样的一篇论文,

尽管我不会认为是对死亡的恐惧促成了它。

简单地说,它只是许多尝试之后的一个感恩。

也许还是对颓废的一次告别

我时代的诗歌语言久已堕入其中。

为什么是神学?因为在先的必须在先。

在先的是真理的观念。显然,这就是诗,

它仿如一只鸟儿向着透明的窗棂乱扑

这种作为证明了如下事实:

我们并不懂如何在走马灯一般旋转的幻灯里生活。

就让现实回归到我们的言说。

即,意义。没有一个绝对的参照点,这便不可能。

2

一个受过洗的诗人

一个在天主教区的乡村教堂

受过洗的诗人

对他的同伴们的信仰

产生了困惑。

他试图猜测他们脑子里在想些什么。

他怀疑有一种天长日久的由卑贱造成的损伤

业已散发在这一补赎性的部落仪式里。

然而他们每一位却都承担着自己的命运。

把我跟他们对立起来,看起来是不道德的。

这意味着我以为自己比他们更好。

在伯克利的圣玛丽抹大拉教堂

用英语重复祷告要更容易。

一度,在高速公路上疾驰,来到了一个分岔口

一条小道通向圣弗朗西斯科,一条通向圣克拉门托,

他想到有一天他必需写一篇神学论文,

把他自己从“骄傲”之罪里救赎出来。

3

我不是

我不是,我也不想是,一个真理的占有者。

徘徊在异端的郊区正好令我感到自在。

只为了避免人们所谓的“信仰的平静”,

说白了就是,自我满足。

我的波兰同胞总是喜欢仪式的语言,讨厌神学的语言。

也许我类似于一个深山修道院里的修士

他从窗子里看到河里涨起了洪水,

便用拉丁文写了一篇论文,这种语言

是那些穿着羊皮大衣的农民完全听不懂的。

在一个母鸡于尘土满地的街上扒食的小镇里

在它歪歪扭扭的篱笆中间

沉思波德莱尔美学,是多么可笑呵。

我习惯了向童贞女马利亚寻求帮助,

但被高高地置放在镀金神龛里的神像

令我难以辨认。

4

我道歉

我道歉,最尊敬的神学家啊,因我的腔调不适合于你长袍上的紫色。

我冲向我那种风格的床,寻找一种最舒适的姿式,既不太道貌岸然也不太庸俗不堪。

在抽象和孩子气之间,必定有一个中间位置,在那里一个人能够严肃地谈论严肃的事。

天主教教义比我们高了几英寸;我们踮起脚尖,有一刻似乎看到它了。

但是神圣三位一体的奥秘,原罪的奥秘,救赎的奥秘,却都装配严整,理性奈何它不得。

理性徒劳地想要搞明白上帝在创造世界之前的故事,以及在他的国里善恶判然二分时的故事。

穿着白衣参加第一次共融的小女孩们,她们懂得什么呢!

甚至皓首穷经的神学家也同意真是勉为其难,合上书本,感叹人类语言的无力。

但谈到躺在马槽草堆上的又小又软的婴儿耶稣,语言却并非无力。

5

一个负担

密支凯维茨——如果他已经被充分地改造,以适用于日常之需,为什么还要窜改他?

变成一罐蜜饯,打开时,便能演出一幕老波兰摇曳生姿的电影。

罗马天主教,就让它去,不是更好吗?

因此洒圣水的习俗被保留了,守节日的习俗被保留了,把死者抬到精心管理的墓地的习俗被保留了。

当然了,总有人会严肃地对待它,就是政治地对待它。

我从来不与那些启蒙主义的敌人为伍,解放主义的语言和对一切异议者的宽容,在他们听来都只是魔鬼在说话。

唉,一句美国谚语适用于我,尽管它不是出于好意:“一旦成为天主教徒,就永远是天主教徒。”

6

徒然

要么诸神是全能的,但从他们所创造的世界来看,却不是善

良的;要么他们是善良的,但世界脱离了他们的控制,因此

他们不是全能的。——伊壁鸠鲁学派

六岁大。我对世界石头般的秩序感到恐怖。

后来,徒然地,当我成为大自然爱好者圈子中的圆脸秘书时,我在鸟类彩图中寻求庇护所。

查尔斯达尔文,一个将要成为神职人员的人,带着遗憾地宣布他的自然选择理论,因为他看出,它偏向于魔鬼的神学

说强胜弱汰,正是且总是魔鬼的计划,也正是他被称为“这个世界的王子”的原因。

一切爬行、奔跑、飞翔和死亡之物,都是对人的神圣性的否证。

我转向反-自然,即,转向艺术,好把我们的家跟别的事物一道建立在音乐的声响、布面油画和说话的节奏之上。

在每一刻都受到威胁,我们将日子标记在石头的或纸做的日历上。

准备着被一只从深渊里伸出来的冷冰冰的手把我们连同我们未完成的使命一起拉下去。

然而我们相信,我们当中的一些人接受了一件礼物,一个恩宠,可以蔑视地球引力。*

*原文为gift,天主教背景中一般译为“恩赐”,指人是上帝照其形象所造,有其神圣来源,因此跟世俗人文主义和进化论所理解的纯自然主义的人不同。

7

我总是喜欢

我总是喜欢密支凯维茨,尽管不知道原因何在。

后来我认识到他是在用密码写作

而这是诗歌的规则,

我们所知之物与我们所启示之物之间的距离。

换言之,要紧的是外壳里面的东西,

但当然如果读者只迷恋外壳也不要紧。

探索奥秘者所犯的错误和他们孩子气的概念

是可以原谅的。

我曾因斯维登堡和其他胡扯而被嘲讽过,*

因为我逾越了文学时尚的规矩。

粗人们挖苦地做鬼脸

当他们讨论我的虔诚的、孩子气的迷信时。

这迷信不想只接受唾手可得

的知识:人是人创造出来的,

人们还一起创造了他们称作“真理”的东西。

而我想要相信亚当和夏娃,相信堕落,

相信万物复归的盼望。

* 斯维登堡(Emannuel Swedenborg,1688-1772),瑞典神秘主义神学家和哲学家。康德早年曾相信他的学说,后来对他作出了清算。但是他在一些小教派仍旧很有影响。

8

啊是的,我记得

啊是的,我记得罗马尔的院子,

那个名为“热心立陶宛人”的旅舍就座落在那里。

而在晚年我站立在我的大学的带拱廊的院子里,

就在圣约翰教堂的入口。

两地距离何其遥远!然而我依旧能听到驾车人的鞭子落在四轮马车上的噼啪声,载了我们从图汉诺维策来的同伴,刚刚抵达在策佐西的克烈托维茨庄园的前阶。

在最大的立陶宛图书馆里阅读装饰着“宇宙人”图像的书籍。

倘若在写到我时他们把时代搞混了,我会确认说,是的,1820年我的确在那儿,斜倚着一本雅可布波墨的《曙光》,1802年法文版。*

*波墨(Jakob Behme,1575-1624),德国神秘主义哲学家,出生于波兰。他对德国哲学影响深远。

9

并非出自轻浮

并非出自轻浮,最尊敬的神学家们啊,我忙于学习诸多世纪的秘密知识,是缘于我向外望去看到世界的暴行时心里的痛楚。

如果上帝是全能的却又允许这一切,这只能说明他不是善良的。

那么对他力量的限制又来自哪里?为什么受造界的秩序是这样的?异端、卡巴拉主义者、炼金术士、玫瑰十字架骑士,这些人都试图找出一个答案。

只是到了今天,他们才会知道他们的直觉得到了天体物理学的证实,后者断言,空间和时间并不是永恒的,它们一度有一个开端。

在难以想象的一闪里,便设定了分钟、时钟和世纪之表的嘀嗒运转。

因为那才是令他们最感兴趣的:在一闪出现之前,神的内部发生了什么呢?“是”和“否”、善与恶是如何出现的呢?

雅可布波墨相信,可见的世界是一场大灾难的结果,是上帝出于仁慈,为了阻止极恶的进一步蔓延而创造出来的。

我们抱怨地球是地狱的前厅:它本可以是彻头彻尾的地狱,没有美,没有善,没有一丝光线。

10

我们在教义问答里读到过

我们在教义问答里读到过天使的一场反叛——这设定了早前的世界里的某个行动,那个世界是在可见的宇宙被创造出来之前就有的,因为这是我们能用“之前”和“之后”一类词语进行思考的唯一方式。

即便在早前的世界里有成千上万的不可见的天使存在着,他们之中也只有一个能够展现他的自由意志,造了反,成了造反司令。

我们不能确切地知道,他是存在者中最先的和最完美的,还是只是神性本身的黑暗面,雅可布波墨把他命名为“上帝的怒火”。

假使如此,一个极美极有力的天使反叛了不可理知的统一,因为他说出了“我”这个词,而这就意味着分离。

路西弗,黑暗之光的传递者,亦被称作“大对头”,亦被称作撒但;在《约伯书》里他是听命于创造主的告发者。*

在只说“是”的上帝双手所造的全部作品中,没有比这声“不”更严重的过错了。这“不”也是死,是意志朝向分离的存在者时投下的一道阴影。

那场反叛是一个人的专有“我”的显示,它被称作欲望,concupiscentia,并被我们的始祖重复了。**被亚当和夏娃发现的善恶知识树,也可以被称作死亡之树。

世界的罪唯有一个新亚当才能清除,他对“这个世界的王子”的战争乃是反对死亡的战争。

*撒但的形象在圣经里有一个逐步发展和丰满的过程。在《约伯记》里,撒但的角色有点类似于中国的灶王爷,监管人们的行为并向上帝告密。大家不难在歌德《浮士德》开头发现撒但仍保留着这种形象。

**根据基督教神学,天使的反叛后来在人类始祖这里重演了。夏娃就是听了化身为蛇的撒但的话才吃禁果的。Concupiscentia即贪欲的意思。弥尔顿《失乐园》里对这个故事有详细的演绎。

11

照密支凯维茨的说法

照密支凯维茨和雅可布波墨的说法,亚当就象卡巴拉里的亚当卡德蒙,神性内部的“宇宙人”。

他在受造的大自然里出现了,但是他却是天使一类的,被赋予了一个不可见的身体。

他受到了大自然的力量的怂恿,后者这样对他说(密支凯维茨是这样向阿尔曼列维口述的):“我们在这儿,证据、形状、事物,要求只服从你,为你服务。你看得见我们。你摸得着我们。你可以用一个眼神、一次点头来引导我们。你可曾见过比你更高级的存在?一个赋有眼神的上帝,一个能指令各成份的点头?相信我们,你是真神,你是受造界的主人。娶我们吧,让我们成为一个肉体,一个本性,就让我们结合吧!”

亚当屈从于诱惑,上帝就把他送入了深睡。

当他醒来时,他看到夏娃站在他面前。

12

于是夏娃

于是夏娃就证明了她是大自然的代表,并且把亚当拖到了声音单调的生死轮回中。

仿佛她是旧石器时代的大地母亲,生育儿女,保留骨灰。

接着来的也许是男人对爱的诺言的恐惧,这跟死的诺言没有不同。

夏娃的这种大地性(我们的姊妹们可不答应),使得雅可布波墨采纳了无瑕的新夏娃的假设,她接受并同意成为上帝的母亲。

请大家别忘了,波墨是在谈论一个原型世界,一个没有“之前”也没有“之后”的地带:换言之,第二夏娃并不是第一夏娃的后继者;在上帝眼中她们是肩并肩站着的。

一个变成另一个,比亲姊妹更紧密。

年轻的反教会主义者密支凯维茨在其写出共济会赞美诗“青年颂歌”前不久,写出了一首令人吃惊的“圣母马利亚接受天使报喜颂”。他颂扬马利亚,用的是先知的话,就是雅可布波墨的话。

13

不奇怪

不奇怪会产生这样的思辨,

因为原罪是不可理喻的,

只会变得清楚一点点,假如我们认为

亚当受到了怂恿,要成为

一切可见受造物的主人,而那受造界,

请求他跟它结合,

它这么做只是希望他救它脱离死亡。

希望并未实现,连他本人也丧失了不朽。

由此看来,原罪就好象

一场关于人的普罗米修斯式的梦,

一个有天赋的存在者,仅凭着他心灵的力量

就能创造文明,发明医治死亡的良药。

而一个新亚当,就是基督,化成了肉身并且死了

只为了把我们从普罗米修斯式的骄傲里释放出来。

这个骄傲,确实,对密支凯维茨来说乃是一个大难题。

14

今夜诞生的你

今夜诞生的你

使我们摆脱恶魔的权力

——波兰传统圣诞歌

谁把强胜弱汰、生命终归一死当作事物的正常秩序,谁就接受了恶魔的规则。

因此基督教不会假装赞同这个世界,因为它在其核心处看到了欲望之罪,或者用悲观主义大哲学家叔本华的话来说,“普遍意志”,他在基督教和佛教那里找到了一个共同点:对地上居民的同情,眼泪的价值。

谁信靠耶稣基督,谁就等候他的来临以及此世的终了,那时原先的天地将废去,死亡亦不再有。

15

宗教来自于

宗教来自于我们对人的怜悯。

他们太弱,以致没有神的保护便不能生存。

他们太弱,以致听不到内在法轮运转的尖声。

我们中间谁会接受这么一个宇宙,

在其中没有同情、怜悯、理解的声音?

成为人就是成为亿万星系中的迥异的存在者。

这就是竖立起诸多神殿的充足的理由,与别的东西一道,

它们展示着难以想象的慈悲。

16

说真的

说真的,我什么也不明白。存在的只是我们狂喜沉醉的舞蹈,巨大全体中极其微小的一部分。

他们生而又死;舞蹈却永不停息。我闭上我的眼睛,仿佛是为了保护他们,脱离那些冲向我的形象。

也许我只占有指派给我的一小段时间里的姿态、词语和行为。

仪式的人。注意到此,我便做“一天的主人”权限内的事。

17

为什么不同意

为什么不同意我在宗教上并没有进步,超过《约伯书》的水平?

唯一的不同只是约伯认为自己无辜,而我看到了自己基因中的罪孽。

我不是无辜的;我想要无辜,但是不能。

我承受了强加于我的不幸,但不诅咒上帝,因为我懂得,不要为上帝将我造成这样而不是那样而诅咒上帝。

照我看,不幸就是对生存的惩罚。

日日夜夜我向上帝提问:为什么?我最终也不敢确定是否明白他那含糊不清的答案。

18

倘若我不谙悉

倘若我不谙悉那被称作骄傲、自大、虚荣的东西,

我也许会稍微严肃点地对待那壮观的景象,不把帘子拉上,象听到晴天霹雳一样。

但是那景象的喜剧性的力量是如此地不可理喻

以至于死亡似乎成了对他们的自大、

游戏和骗人的成功的一种不适当的惩罚。

我悲伤地想着这一切;

我很清楚自己是这些沉迷行为的参与者。

因此,我同意,要相信灵魂的不朽是困难的。

19

啊是的,你必须死

啊是的,你必须死。

死是浩大的,不可理喻的。

万灵节:我们徒劳地想要听到

从黑暗的地下国度、阴曹地府传来的声音。

我们是老鼠在嬉戏着,意识不到屠夫的屠刀。

我的同时代人耸耸他们的肩膀,说,

当心跳停止,便万事俱休。

基督徒们不再相信有一个严厉的审判者

会把一壶壶滚烫的沥青倒在罪人身上。

我从阅读斯维登堡获益。

在他那儿并没有判决自上而下,

而死者的灵魂也象磁石一样被相似的灵魂吸引过去了。

如佛教徒所说,被他们的业吸引过去了。

我在自己身上感到了如此之多隐藏的恶