這是我的第一部論文集,初版於1996年。一轉眼,已經過去二十一年了。當時衹印了2000冊。很多年來,有很多讀者,說是想買這本書而買不到,希望能夠重印或是再版。但這事我自己無法做主,衹能仰賴出版社的意願。

好事不怕晚,現在機會來了。商務印書館慨然相助,幫助再版。我當然很高興,也很感激。

重看自己二十多年前出版的這部文集,結合這部文集出版之後自己所做研究的體會,在治學的一般方法方面,有一些思考,我想寫在這裏,供各位讀者參考。

總的來說,這些初涉學海時候的習作,與現在自己的文章相比,顯得要稚嫩很多。首先文句很生澀,行文也很拘謹。同時,很多論證都不夠豐滿,還頗顯侷促。對於我這樣一個既缺乏天賦、又無家學相傳和沒有文科教育基礎的初學者來說,這應該說是必然的。

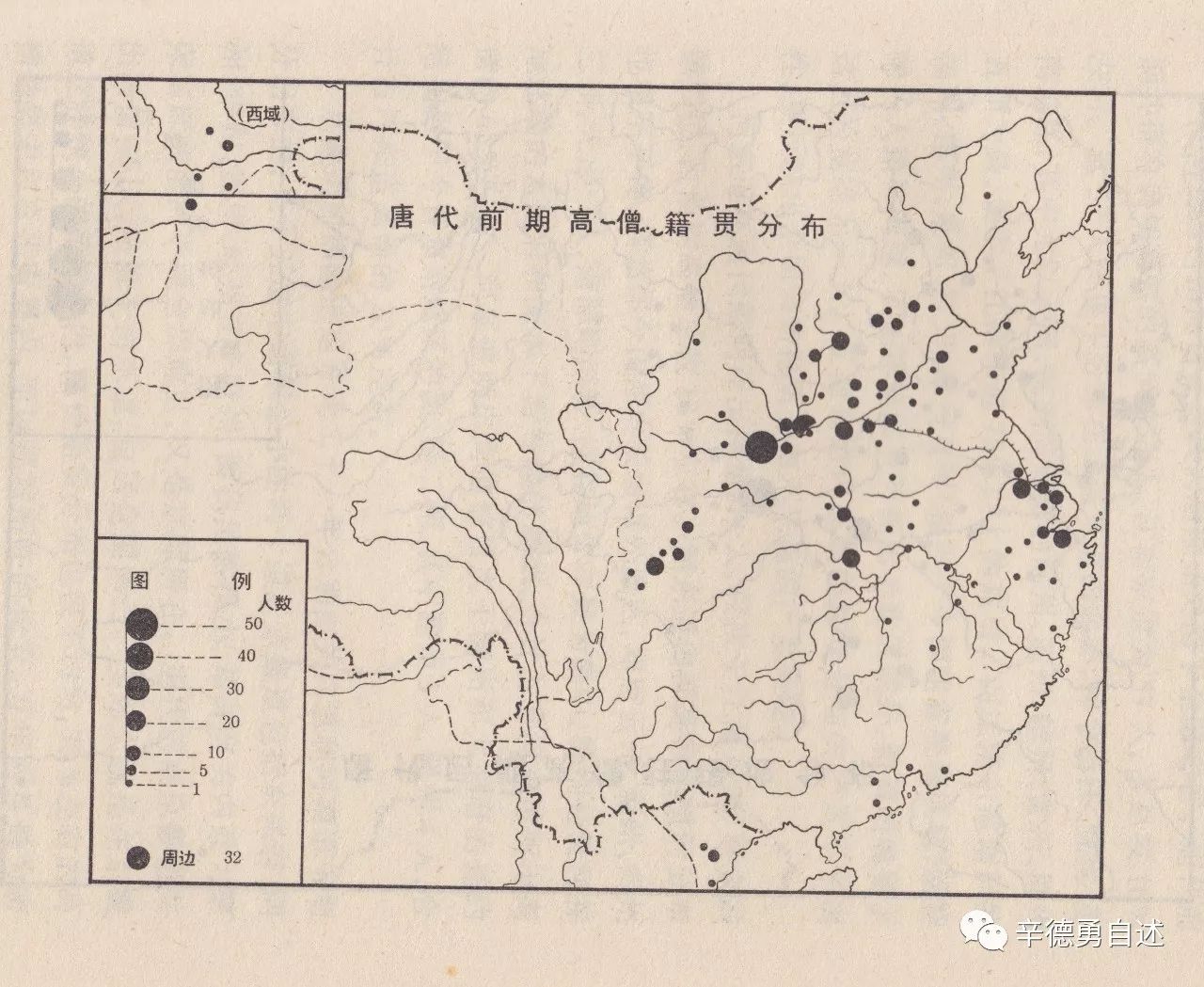

更爲嚴重的問題,是有一些論證,存在很嚴重的缺陷。在這一方面,《唐高僧籍貫及駐錫地分佈》一文,尤爲突出。

這篇文章,本來就衹是做一個很表象的數據統計和說明,即使不存在什麼瑕疵,也沒有什麼深度和難度。要是在今天,我是無論如何也不會寫這樣的文章的。說實話,當時也不是我想寫,這是業師史念海先生指派給我的任務。那是我讀博士學位期間的事情。史念海先生當時計劃組織一項唐代文化地理方面的研究,而我爲拓展史料閱讀的範圍,正翻看一些史傳類的佛藏著述,於是,史念海先生就指示我嘗試寫一下唐代高僧的地理分佈問題。

直到現在,我也根本不懂佛教。在這種情況下,當然是寫不好的。問題是這篇文章不僅沒有學術深度,就連基本的統計方法和對統計結果的說明,都頗有問題。我從小就數不過來數,很害怕做計算。越怕,也就越做不好。因爲討厭計算,所以上大學報的是文科,誰知又被錯招到理科,而我最終還是逃到了文科研究領域。因爲笨,就慢慢數算,結果是文中以圓餅形式表現的高僧籍貫和駐錫地分佈圖,是沒有什麼問題的,這也是這篇文章僅具的價值。問題,出在唐代前後期對比的升降幅度值上,我的算法好像很不對頭,但我到現在也弄不明白個所以然。讀者們看看就是了,對這部分內容,不必太當真。

其他一些比較幼稚的失誤,如在《崤山古道瑣證》一文中,我舉述光武帝劉秀以“璽書”慰問將領馮異事,來說明馮異一軍與劉秀不在同一條路上,所以纔需要使用“璽書”,而不是當面表明他的美意。現在纔知道“璽書”本是鄭重其事的一種禮遇形式,而不是離得遠纔需要寫的書信,我這條證據恐怕是不能成立的。

儘管存在這樣一些問題,但到目前爲止,我覺得這部文集中各篇文章的基本結論,並沒有太大問題,大致都是可以成立的,論證的過程也是比較合理的,所以仍然願意再版印行此書。當然,有些文章的內容,可以做出更好的修訂和補充,比如《〈水經·渭水注〉若干問題疏證》一文對漢長安城諸門名稱的考證,最近我在《海昏侯墓園與西漢長安城的平面佈局形態》一文中已經做了新的訂定;又比如《西漢至北周時期長安附近的陸路交通》一文所論證的漢長安城北出通路,新近發現的漢代渭河古橋遺址,也可以對傳世文獻的記載做出重要補充。

歷史學是一門人文學科,而人文學科一項很強的特點,就是因人而異,往往各有各的特點,很難說出一個統一的道理。就我個人而言,在讀研究生之前,幾乎一點兒基礎也沒有,腦袋裏是一片空白。這樣,讀研究生後被導師逼着寫論文做練習,根本不可能做大問題,衹能隨手做一些小問題,碰到什麼就做什麼。

對於一個初學者來說,做的問題雖小,費的力氣卻往往很大。這主要是因爲做小問題,通常需要查閱很多苛細的史料,需要動用一些做大問題時無需多加理會的史籍。對初學者的好處,一是可以擴大史料閱讀的範圍,在具體的研究過程中,瞭解史籍,熟悉史籍;二是可以更好地幫助初學者養成對史料的敏感性,注意在讀書時關注細節;三是這種對細節的關注,會使初學者深切地意識到自己與古代社會之間的距離和隔膜,爲更好地認識過往的歷史,我們需要學習很多很多方面的知識,具備很多很多基本的能力,而不僅僅是大學歷史教科書上那一大堆抽象乾癟的概念。

隨着年齡的增長,讀書範圍的擴展,一些從事小問題研究的學者,不同程度地會轉而關注和研究一些更大的問題。實際的做法,大致有兩種;一種是直接研究宏觀性、全局性、通貫性的問題;二是看起來似乎還是研究很具體的小問題,但在很多時候,事實上已經超越所研究的具體對象本身,是在一個較大的背景和一般性認識的基礎上,着力解決個別的疑難問題,並盡可能闡釋其普遍性意義或典型特徵。不解決這些疑難的個別問題,所謂大問題,就會在這些關鍵問題上缺乏支撐,成爲空中樓閣。這看起來似乎還是小問題,但實際上卻是在解決大問題。清代第一流的歷史學者錢大昕,主要採用的就是後一種研究方法。

記得還是在中國社會科學院歷史研究所做狗官的時候,有一次,老領導林甘泉先生,語重心長地指教我說:“你這兩年的工作,做得很好,推動歷史所的研究,更加扎實。但同時也存在一個很大的問題,就是歷史所人員所做的研究,越來越苛細,越來越缺乏對宏觀重大問題的關照,希望你能及時注意這一點,在這方面有所作爲。”我非常感激老領導、老前輩對我本人和歷史所工作的支持與關心,也非常贊成他對歷史研究所總體方向的把握。同時,也很坦誠地講述了我對這一問題的想法。

我認爲,一個好的歷史學者,要能夠解決、並且着力解決一些重大的歷史問題,至少像中國社會科學院歷史研究所這樣的國家級研究單位,其中要有相當一部分研究人員,不能永遠滿足於具體細瑣問題的研究。但是,在另一方面,我覺得學術的成長,要有個自然的過程,有一條合理的路徑,並不是怎麼做都能夠達到你所期望的目標。

如果從小處做起,從更具體的問題做起,更多關注歷史的細節,就會逐漸形成一個比較堅固的基礎。在此基礎上,一部分人,研究的境界和能力若是能夠有所提昇,就是實實在在的長進,就能夠切切實實地解決一些大問題,推動歷史學的研究取得重大進步。與此相反,若是一入門就兩眼緊盯所謂大問題,對於絕大多數普通學人來說,恐怕無異於擢髪昇天,就是揪破頭皮,也昇不上天去。

至於有許多、甚至絕大多數從小問題做起的學人,最後一直未能有所躍昇,那是他天分如此,而不是方法和路徑的問題。每個人都有自己的天花板,高度各不相同,這是天注定的自然生理條件,無可奈何。所幸歷史學不是高能物理學,也不是哲學,做不了大學問,成不了大家,踏踏實實地研究的小問題,仍然會對學術有所貢獻,終究會比空洞地漫談所謂大問題更有價值。

況且從本質上講,我認爲歷史學是研究具體歷史事實的科學,大問題要研究,小問題也需要有人研究。所謂大問題,不過是牽涉面比較廣、同時對全局的影響也比較大而已,並不是它比別的問題更高貴。研究者和接受、消費、利用其研究成果的讀者,因個人關注點的不同,需要的不同,喜好的不同,問題的大與小,也是隨時可以轉化的,絕非一成不變。問題的關鍵,還是要能夠切實解決歷史問題,揭示歷史的真相。能夠做到這一點,就是好的研究,就是有價值的研究。具體的事實和史事,總不如宏觀大論的敘說更能招引讀者的注意,贏得大衆的關注與喝彩,往往會顯得十分冷清。歷史研究既然是一項科學的探索,就必然是孤寂之旅。對此,我在大學二年級時就已有清醒的認識。自我享受發現的快樂而不取媚於世俗,不違心屈從於他人,這是我嚮往的人生境界。

林甘泉先生自青年時期起即奮不顧身地加入中國共產黨,投身中共領導的革命運動。他從事歷史研究,肩負紅色使命,是爲了闡釋歷史發展的規律決定中國必然進入共產主義極樂世界,雖然身在學術界,實際上卻幹了一輩子革命,當然不會同意我的想法。不過至今我也還是堅持自己的看法,堅信不積跬步無以至千里的古訓。至於到底自己有沒有進一步提昇的可能,那衹能聽天由命,走到哪裏算哪裏是了。

事實上直到今天,我的研究也沒有能夠有重大的躍昇,大多研究還衹是就事論事而已。這就是天分太薄的緣故,而不是沒有用功讀書治學。儘管如此,在我力所能及的範圍之內,還是努力嘗試揭示一些具體問題之外的普遍性規律,或因展寬視野而觸及一些與所研究問題相關的其他重要事項。

收在這部集子裏的一組有關漢唐長安交通地理的文章,前三篇,先是一一復原了漢唐期間長安附近的水陸交通路線,其中包括很多複雜的考證。在此基礎上,我撰寫了第四篇文稿,這就是《長安城興起與發展的交通基礎》一文。在這篇文稿中,我嘗試從普遍性意義上,對交通道路與城市選址之間的關係,做了一點兒探索,指出在一個城邑的對外交通道路中,並不是每一條交通路線對城址的確立都具有等同的作用,因而可以將其劃分爲“控制性道路”和“隨機性道路”兩大類別。

所謂“隨機性道路”,是指那些受自然條件的限制很小,從而會隨着政治、經濟、軍事各項社會因素的變化而變化的道路;“控制性道路”則嚴格受制於自然條件,穩定性甚強,從而對人文和經濟地理佈局起着控制作用。在對這兩種道路認知的基礎上,我對漢唐長安城的四出通道做了區別和分析。儘管我提出的這些概念並未有人關注,也沒有見到有人用同樣的眼光來分析歷史時期的城址選定問題,這也不是什麼高深的見解,但我仍然覺得對一個城邑的交通道路做出這樣的劃分是具有積極意義的,自信這會有助於人們深入認識一座城邑賴以確立的交通道路基礎。

能夠在具體的路線和地點考證之後,再來思考這樣一些相對更高層次的問題,有助於使我們的認識更爲真切,更爲豐滿,也更加牢靠。

我研究漢唐期間長安城對外交通道路與其城址選定之間的關係,在研究方法上,完全是受侯仁之先生的影響。

侯仁之先生在分析北京城興起和發展的地理背景時,特別強調這一城址是處於幾大交通幹道的交匯點上,是這一交匯點決定了這一城址的必然位置。這些交通幹道,包括通過燕山阻隔的古北道、盧龍道和傍海道。這裏“古北道”是指通過今古北口的道路,“盧龍道”是指通過今喜峰口的道路,而所謂“傍海道”,即今通過遼西走廊和山海關的道路。

對這些道路在歷史時期的應用狀況,侯仁之先生沒有顧得上一一梳理辨析,都將其列爲決定北京城址的交通道路。當時,中國歷史地理學剛剛創建,侯仁之先生對北京城址選定問題的研究,正是創建這一學科的典範性研究之一,他這樣處理這一問題,是很自然的事情。但在這一學科已經全面建立起來多年之後,作爲後輩學者,我們重新看待學術前輩的開創性成果,就應該盡可能使之更加完善。

我在讀碩士學位期間發表的第一篇學術論文《論宋金以前東北與中原之間的交通道路》,本來關注的衹是東北和中原這兩大地域之間的交通道路變遷問題,但在全面考察相關道路之後,發現在北京城建立之初,影響其交通地理位置的通道,應該主要是盧龍道,這是因爲古北道和傍海道當時還都很不發達,特別是傍海道,直至唐代,還很難通行。遼金時期以後,隨着沿海地區的全面開發,這條道路纔變得比較通暢,成爲中原地區經今北京城去往東北地區最重要的道路。當然,在北京城進一步發展的過程中,傍海道是發揮了至關重要作用的。這是我在研究古代交通結構時牽連觸及的一個北京城的基本歷史地理問題。衹有展寬視野,不拘泥於某一方面、某一時代、某一地區的歷史地理問題,纔能在研究中隨時獲取意想不到的發現。

我主張首先關注具體問題的研究,但如上所說,並不贊成一直做某一特定方面、特定時代或是特定地區的研究,不贊成青年學者走這樣的“專家”之路。老一輩人很在意讀書人的素養是否“博雅”,這兩個字看起來挺簡單的,要做到,卻很不容易。

所謂“博”,就是拓寬視野,拓展知識範圍。這一點,我首先要感謝業師史念海先生的要求和指導。初入師門未久,業師就很嚴肅地告誡我說:“你跟着我讀書做學問,學習的歷史地理學知識,一定要系統全面,若是偏守一隅,就一輩子衹能成做個三家村學者。”這句話說起來大多數人都能夠理解,也能夠接受,但歷史學研究中,重要的是實踐,而這個實踐活動,是需要一點一滴地累積展開的。

史念海先生的研究,局面宏闊,涉及歷史地理學的方方面面,可以說當代中國歷史地理學的學科框架,就主要是在業師的努力下建立起來的。他老人家豐碩的研究成果,自然是我首先要效法的典範。不過與此同時,黃永年先生浩無涯涘的研究興趣,也給我很大刺激和誘惑。當年第一次讀到黃永年先生研究李秀成自述的論文時,不僅爲其精彩的論述拍案叫絕,同時也在欽敬之餘,心嚮往之,以爲讀書人本當如此。應該能夠像黃永年先生那樣,從先秦一直做到近代(其實黃永年先生談起現、當代中國史,更是如數家珍,但中國的現、當代史研究是首先是講政治,不宜妄談,所以寫文章能寫到近代也就滿不錯了),而且能夠很深地介入各個方面的問題。

在這種想法的驅動下,在讀碩士和博士學位期間,我都盡量拓展讀書學習的範圍。這樣的努力,在這部論文集中已經有所體現——文集的內容頗顯雜亂,就是出於這一原因。從所涉及的時代看,大致從先秦兩漢以迄明清,多少都涉及一些;從內容上看,雖然文集以“古代交通與地理文獻研究”爲名,但除了古代交通和地理文獻這兩方面的內容之外,還包括歷史自然地理、歷史城市地理、歷史文化地理和古代地理學史等多方面的研究;從研究的地域範圍來說,則既有全國性的研究,有對中原地區的研究,還有研究東北地區的文章和研究西南地區的文章。這種情況,既已初步具備我後來研究的基本特點,但也還有明顯的差異。這就是基本上還限制在歷史地理學的範疇之內,所研究的古代文獻,基本上也都是地理文獻(《考說》一篇在性質上雖然論述的不是地理文獻,但《大業雜記》書中有一些涉及隋代東都的史料,我是因研治隋唐兩京問題而牽連涉及此書)。與之稍有差別的,主要是《徐霞客史事二題》一文所做的地理學史研究。但由於史料上的重合之處較多,歷史地理學者從事一定的地理學史研究並不需要向外跨越多大距離,歷史地理學的前輩往往也都會像這樣做一些地理學史的研究。我這樣做,算不上在學科領域上有明顯跨界的地方。

對於從事學術研究的人來說,

我想,可以把“雅”理解爲做學問的路子要正,味道要醇。不過究竟怎樣做纔算得上正確的路徑,醇美的味道,這是因人而異的事情。學問是自己的,猶如宗教信仰,本是自信其是而已。既沒有必要讓別人非信自己的不可,也沒有必要看人家眼色行事,一味跟着别人腳後跟兒走,特別沒有必要死乞白賴地去追趕什麼世界新潮流。

就我個人的態度而言,首先是重視基本史籍的閱讀,從基本史籍出發,去認識歷史,發現問題,繼而再主要依據基本史籍的記載、或是在基本史籍給我們提供的大背景下去努力解決問題。

古代的歷史,已經遠離我們而去。認識歷史的手段雖然有很多,但至遲從東周時期開始,其最最基本的憑藉,到目前爲止,還是傳世史籍的記載。這些傳世文獻,保存的歷史信息最多,也最清楚。脫離這些文獻記載,絕大多數史事都無從索解。不過流傳至今的中國古代史籍數量龐大,可謂汗牛充棟,所以在利用這些史籍從事研究中,還有一個正確處理主次、正偏關係的問題。

在這方面,當年業師史念海先生經常講給我和同學們講的一句話,是要“化腐朽爲神奇”。這是從他的老師顧頡剛先生那裏習得的治學原則,即強調要以傳世典籍中的基本文獻爲主。形象地說,就是依賴最常見的正經正史,而不是野史雜記,更不是各種新出土的簡牘碑版,以至各種紙質公私文書。從這些多少年來疊經披覽而看似早已“腐朽”透徹的書籍中,發現前人不能發現的問題,解決前人未能解決的問題。

我的另一位老師黃永年先生,尤其強調說,做學問,一定不能走偏恃孤本秘籍的路子。黃先生反復告誡我,那不是治學的正路,必然會失之於“陋”,而不是日臻於“雅”。那樣做很容易衹見樹木,不見森林,缺乏對歷史現象的總體關照,缺乏應有的厚度和深度,不會有更加持久、更加強勁和更加深入的發展。在黃永年先生的晚年,幾乎每一次見面,他都要向我強調,一定要集中力量好好讀正史,許多中國古代史中的重大問題,大家都習以爲常,但衹要認真閱讀正史,就可以發現存在重大的缺陷或是偏差,需要重新做出闡釋。

作爲走上治學道路以後最初的習作,收在這部文集裏的大部分文章,都是按照老師的指教,遵循上述旨趣,依據習見基本典籍嘗試做出的研究。關於這一點,讀者開卷可知,我在這裏就不再具體說明了。

爲了更好地利用傳世文獻,就需要具備一定的版本目錄學知識。老一輩學者,普遍重視這些知識,將其視作入門的階梯。當年隨同史念海先生讀書之始,即遵先生的指示,去聽黃永年先生講授的版本目錄學課程,並隨時向黃永年先生請教,儘量多在這方面打下一個良好的基礎。這樣,我不僅在黃永年先生的課堂上接受了正規、系統的文獻學基礎訓練,幸運的是,還蒙受永年師垂愛,在課堂授課之外,給予了很多很多教誨。在讀碩士學位之前,我本科畢業時拿到的是理學學士學位,版本目錄學知識一片空白,沒有一點兒基礎,是永年師引領我入門,手把手地傳授,使我較快有了一些長進。

收在這部文集中的幾篇地理文獻的考據文章,就是我在這方面嘗試着做出的一些努力。這些文章大多比較淺顯,相比較而言,《〈水經·渭水注〉若干問題疏證》和《考〈長安志〉〈長安志圖〉的版本——兼論呂大防〈長安圖〉》這兩篇文章,可以說分別是在目錄學和版本學兩個方面自己稍微滿意一些的研究。像《〈水經·渭水注〉若干問題疏證》這篇文章對灞水上源各重要支流的考辨、對西漢長安城諸門名稱的訂定等,得出很多新的看法。儘管衹是一篇習作,但涉及《水經注》的版本等一系列複雜問題,前人雖有過很多研究卻仍存在不少問題,做起來頗費一番功夫。由於自己花費了較大力氣,文中提出的看法,至今看起來,自以爲仍基本成立。其中個別問題,雖然可以做出一定的訂補,如前文所述,關於西漢長安十二門的名稱,最近我在