“25岁我真正离开北京时,我的困扰是,为什么我没有故乡感。现在我已经32岁了,还是没有故乡感。前不久听说,我家在西单的小院要卖掉,我忽然眼泪就掉了,心慌,感觉再也不愿意去西单那个地方了。”

作者 | 袁玮

▋

一

青春期的两年,比我一生的任何时期都要漫长。

那是2001年,我16岁,就住在西单商业中心后面的胡同里。北京的王府井是旅游纪念品基地,而西单的外地游客很少,每个角落里蹲着的或者飘来飘去的,都是各种黄头发、绿头发的安七炫和张佑赫——那一年韩流袭卷北京,H.O.T.和神话组合首当其冲。

西单购物中心的六层到八层统统分成了小摊位,卖所谓韩国的首饰、衣服,还有最时髦的贴纸照机器,以及喷着烟雾和出租臭鞋的滚轴溜冰场,那里被统一叫做“韩国城”。而西单购物中心的一层进驻了耐克、阿迪达斯、乔丹气垫鞋这样的“奢侈品牌”,最受欢迎的还是李宁和纽巴伦的板儿鞋。二到五层,成熟而过时的服装店仍旧为中老年人服务,这里永远象征着北京最优质的质量与信誉,他们对五层以上的世界嗤之以鼻。这个购物中心里最最神秘的地方,就是楼道,每一层都有一个团伙驻守,男男女女,抽烟,吐痰。

从我念书的学校骑着自行车,穿过西单购物中心的马路,十来分钟就能回到家。就相当于住在香榭丽舍附近,每天回家都要穿过香榭丽舍大道,就算饭后穿着睡衣邋里邋遢地散步,也是会到香榭丽舍。显然我不是那种能被韩流洗脑的性格,但当时学校里仍流传着我是最像张佑赫的女生,就算我多么的不啻于此,我还是穿着150码的校服上衣,搭配180码的校服裤子,把刘海拉直了遮住半张脸。Walkman里播放的是魔岩三杰、Nirvana、或者是Jim Morrison。在西单,有还没装摄像头的图书大厦音像区,马路对面的大世界音像店里,国内专区整整齐齐摆着大陆摇滚乐手的新专,难得地与港台明星平起平坐。在我眼里,他们的艺术水准则更高一层。

就是一首许巍的《故乡》促使我在西单的过街天桥上逗留。在天桥的正中央,三四个人坐在一起,他们长发,弹着吉他,穿白T恤衫和牛仔裤,用脚打着拍子。其中一个脸色红润,长发及腰,另一个脸上骨骼轮廓突出,卷发,低着头,鼻梁和眉骨鲜明。当时的西单过街天桥刚刚被透明的玻璃围成全封闭的环境,温度炙热难以久留,金属栏杆带来生硬的未来感,胶质地面散发着化工厂里的味道。歌手弹琴唱歌的声音在密闭的天桥里产生了一种奇妙的混响,像是闷在游泳馆里。

我想讲的故事就是从这一段开始的。

▋

二

当年正值春节庙会盛行,我和我的发小拿了我爸单位发的一打庙会票,跑去白云观庙会门口以半价出售,赚回来一百多块钱。我们吃了些小吃,就回到西单乱逛。在那个温暖的冬日骄阳下,流浪歌手的一幕闪现在一伙一伙的张佑赫与安七炫之间。我站在那里定睛看着,确实有被击中的感觉——长发、干净的T恤,穷苦的瘦削,以及一闪一闪的自由的光芒。

我把卖票赚来的钱丢在了他们面前的琴套上,之后坐了下来。我们互相自我介绍。那天下午,我翻他们的歌本儿,挑里面的歌儿让他们唱,有时候我会一起唱,路过的人有的会放下几块钱就走,连步子也没有停下来的意思,偶尔有人停住,打量一番,眼神好像朝阳大妈。我很警惕地侦查着,以防某个盯着我看的面孔过于像我妈,或者我爸。

我迅速和这群流浪歌手交上了朋友,虽然那时候我还没有手机,但是他们来天桥的时间非常固定,我们提前打好招呼,就在天桥上碰面,坐下来一起玩。偶尔我也背上我的吉他,但是我弹得很烂。刘宁教我弹吉他,一个和弦教一下午,我也学不会。

刘宁24岁,来自大连。他20岁过后离家出走,背上吉他来到北京,火车坐了一半,另外一半路程几乎是走着过来的。然后他就来天桥唱歌了。在老家的时候,刘宁在酒吧里做服务生。我提到电影里对妓女的同情,把妓女浪漫化文学化的时候,他跟我讲,在老家的酒吧,他们这些服务生和妓女一起玩,很友好地一起喝酒,这些女孩并没有什么悲惨的身世,也没有凄惨的爱情故事或者是值得同情的地方,她们和所有人一样,找了一份工作,只是这份工作对她们来讲相对省力,来钱更快。刘宁自己倒是比较嫌弃这些女孩,他觉得那些女孩都好吃懒做,喜欢讨好人。他觉得她们习惯性地往男服务生身上扑,撒娇耍赖的样子让人腻歪。

李小平要开朗一些。他是湖南人,二十出头,当时正在交往一个女朋友,女孩是北京电影学院的大学生。那个女孩相貌平平,少言寡语,后来来天桥上接过他。我问李小平叫什么名字的时候,因为口音问题,我真的听不懂他说的“平”字,于是他拿起身边的一个装了白开水的罐头瓶,说“就是这个”。老实说,在认识他们之前,我都没见过外地人,也没跟有口音的人讲过话,西单商场的售货员当时都是要有北京市户口的,这样比起来,我感觉自己有点寒碜,北京小孩就像井底之蛙,优越感简直就是传说。为人低调,玩命谦和是我家的家规,我爸妈都是政府的公务员,爸爸和他的哥哥们全都老老实实地入了党,小心翼翼地做人。当时我连去外地旅游都没有过。那时候也不流行旅游。

陆陆续续,我还见过好多流浪歌手,有一个小眼睛的男孩,看起来简直比我还小,听说他21岁,山东人,但是瘦小得像福建人,头发又直又长,油油的。刘宁说他叫小彬,“家里可有钱了,因为在家受宠,所以叛逆,离家出走来到了北京,也像模像样地过穷日子,当流浪歌手,他在另外一个地下通道里唱歌,追他的女孩可多了,都是你们北京女孩,他爱跟女孩搭话,也会讨好女孩,别看长得一般,他是这群人里最受女孩欢迎的。”不一会,小彬就走过来主动和我打招呼,他确实很招人疼爱。有一个女孩从天桥另一端走过来,大声高喊小彬的名字,打断了唱歌的声音。这个女孩微微有点胖,短发,笑起来有酒窝,她穿过人群走过来。他们说那是小彬现在的女朋友。她蹲下来的时候,牛仔裤的上沿露着股沟。这留给我一个深刻的印象,这简直是我第一次和这样的女孩牵连在同一个群体里,我虽然能感觉到开放的女孩“辣眼睛”,另一方面又羡慕那种“一闪一闪的自由的光”。好啦,她是接小彬“收工”的,到点儿了,我们也都一起收工,各自回家了。

整整一个寒假,我都用各种借口搪塞我妈,下午溜出去在天桥上和流浪歌手们碰面,那一个月里,我才知道,流浪歌手是一个群体,他们分头在不同的地下通道,或者地铁里唱歌,像西单天桥这样的全封闭天桥是唯一的。别的流浪歌手也会突然造访西单天桥,就跟串门一样。

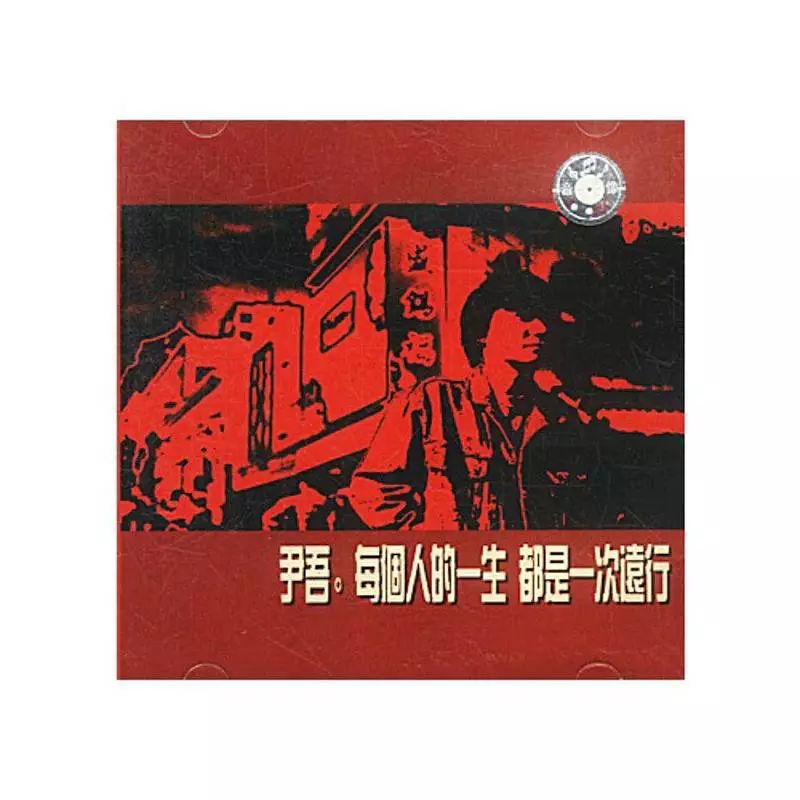

我认识的这些人是北京的第三代流浪歌手,第一代歌手已经都洗手不干了,现在混出头的,最有名的一个叫尹吾,我在马可波罗饭店二层的大世界音像买到了他的专辑《每个人的一生都是一次远行》,由“新蜂”唱片出版,后来他又为国产的网游写过主题曲《繁殖吧生命短促啊》,再后来,我在高晓松写的《青春无悔》那张专辑里,在几首歌的伴唱里找到了他的名字。我的朋友都说并不认识他,但他是元老,算得上神级人物,因为他最终混进了唱片签约的队伍里。当时我也觉得这个尹吾了不起,我认为,这个人就是我的这些朋友们奋斗的标杆吧。

第二代流浪歌手里面最著名的叫黄山,他的老家就在黄山,出来唱歌的时候他就给自己取了这个名字。我印象中,黄山拎着吉他来过一次西单天桥,打了个招呼抽了一根烟就走了。我感觉就像大人物造访一样,一天心情都很欢快。当时我买了一张黄山自己录制的专辑,真的好厉害,自己有专辑了,里面的歌都是他自己写的,也就是说,黄山是北京流浪歌手里面的一个明星。刘宁指着这张专辑说“我正在攒钱,想录一张专辑。”我问他“那你有自己的歌了吗?”他说“有几首了,正在写。”我高兴极了,那太好了,他这是朝着流浪歌手里的明星在前进。

还有一个朋友,叫古今。他来天桥好几回了,我觉得他有趣,他自己录的专辑是彩色印刷的,封面上他半张着嘴,端着一盘豆腐,专辑的名字就叫《一盘豆腐》,到现在我都记得有一首歌是“淅沥沥的小雨就这么的下,下了整整三天半”。我当时并不是特别喜欢古今的专辑,有点软,像是校园民谣的小调。

有一天还来了一个老前辈,叫张可飘,也是又长又直的头发,油乎乎地扎成一个马尾,不像流浪歌手,倒是像穷困潦倒的艺术家。他的专辑封面上有个手写的“兽”字,他坐下来,客串唱了一首歌,感觉挺像那个“兽”字,很粗暴也没什么旋律。

刘宁告诉我,在天桥上唱歌,就要唱《灰姑娘》,所以我跟他们一起最早学会弹唱的就是《灰姑娘》。刘宁还说,任贤齐、赵传什么的最好卖,给钱的人多,但是他们又不喜欢唱,许巍的歌算是折中曲目,最好听的莫过于《故乡》。

25岁我真正离开北京的时候,我的困扰就是,为什么我没有故乡感。其实到了现在,我已经32岁了,还是没有故乡感。前不久听我爸说,爷爷的院子要卖掉,我忽然眼泪就掉了,心慌,感觉再也不愿意去西单那个地方了,就像是你的家族徽章又一次没有了,而且是永远都不会再有了。

尹吾专辑封面

黄山的专辑封面

古今的专辑封面

张可飘的专辑内页

▋

三

刘宁开始省吃俭用,他说他一天只吃一个馅饼。他给我讲过他老家的海鲜馅饺子多么好吃,他知道有个地方做得很地道,他如果带着我们去吃,一共可以花几块钱。我又一次觉得自己是白痴,因为我有一个贤妻良母的妈妈,我几乎就没在外面饭馆吃过几顿饭,更别提去吃饺子或者其他的东西。

那天,我和我的发小决定在不上课的日子里,光顾我们的流浪歌手的朋友家。我的发小也住在西单附近,有时候也会来天桥上找我玩,她是一个学霸,但是非常好玩的那种学霸,谈恋爱比我们都早,化妆也比我们早,总之韩国城的每个摊位她都很熟悉。

我其实已经不记得当时我们去的是不是树村。我和我的发小去超市买了一些食物,去了刘宁和李小平住的地方。说真的,我一进门就哭了,我也想象过穷困的人,但等我亲眼见到的时候,还是不一样。刘宁的房间打开门,三分之二都是床,还剩下一个抽屉坏掉的斗柜,李小平的房间有一个硬板铁管单人床,墙壁上贴着两张白纸拼起来的一副字,上面写着“天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为——”全文。

我用他们院子里一个小煤气炉做了一顿晚饭,当然是十分简陋的晚饭。然后我在刘宁住处的墙壁上写了一首诗,墙壁上糊满报纸,随便哪里都可以下笔。

是的,我当时已经开始写诗了。我住在四合院里,半夜开着门,外面漆黑一团,整夜整夜地不睡觉,听着Tom waits和Nick Cave,写一篇篇的文章,从一些情绪纪实,发展到一篇篇短篇小说,后来再到一首首诗,偶尔还会给自己配一点画儿。我的睡眠时间是上午前四节课,我不知道我怎么那么好运,连续遇到了三位语文老师都格外照顾我,她们一开始对我非常生气,后来逐渐建立信任,她们可以每天阅读到我头一天晚上写的东西,然后像写信交流一样,给我写下一些感受,再在上课前若无其事地还给我,并且对我在课堂上的蒙头大睡表示不以为然。她们逐渐不再以教学标准要求我,甚至向我借阅一些书籍,这给了我巨大的自由空间去尝试写作。

那次在刘宁送我们去车站回家的路上,我指了指远处一个小区的房子问,“你会不会看到这样的灯火,也会希望自己能停下来,过日子?”我当时肯定是因为天黑伤感,才问了这么一个傻逼问题,没想到刘宁说:“会。”

一周之后的周末,在天桥上,我们如期聚会,刘宁拿了一张专辑给我,封面是黑白的照片印刷,他说苦恼了很久的最后一首歌终于写了,然后就进录音棚录了,那首歌是写给我的。

为录这样一张专辑,刘宁只能保持每天只吃一个馅饼。于是,我也每天只吃一个馅饼。刘宁和李小平的房间都是木板床,没有取暖设备,于是我也撤掉床上的所有被褥,关掉通向我这屋的土暖气,只盖着一床薄被。

每天夜里的写作和阅读,让我悲伤极了,有一度我妈带我去医院检查心脏,因为它总是突然间每分钟就跳到140下。也有一度,我连续做噩梦,连续了三个月之久,一天都没有停过,大哭着醒来,然后被住在我家附近的同学骑着自行车带到学校里,继续趴在桌子上睡,甚至有好几次我都认为,在课桌上睡更踏实。

我们家的位置是可以听到电报大楼的钟声的,每天早上七点到晚上十点,整点报时,先是半分钟的《东方红》配乐,接下来就是敲钟。我们家还可以听到天安门广场升国旗奏国歌,国旗升起的时间点每天都不一样,是随着太阳升起设定的时间。国歌响起的一瞬间,准有一声鸟叫。

有一次,我因为不想睡觉,而早早出门打算走到学校去。西单购物中心的广场格外冷清干净,雾蒙蒙的,没有半个人影,所有的张佑赫和安七炫都不在那儿。我穿着牛仔夹克,插着裤子口袋走着。有一辆自行车从我旁边穿过去,车上的人回手拍了我的胸脯,我原地定在那里看着他,他一边骑远,一边回身望着我,一脸诡异的笑。我后来才意识到那是一个摸胸的流氓,而我只是站在那里看着他,可能是因为牛仔夹克太厚,也可能是苦行的人穿行在噩梦里不惧怕这些。

整整一个月,我饱受饥饿和寒冷,是真的饿和真的冷,我感觉到,我离我的朋友们越来越近了,我就是他们了。那些夜晚,我蜷缩在床上读《灿烂涅槃》。我妈妈当时可能也挺担心的,虽然她夸奖我把院里的核桃树干用油画颜料涂得五颜六色。当我哭着醒来,她认为是祖宅里上演过的故事留下的气氛给我造成了压力,她开始催促我爸搬家。

一个月之后,我突然决定吃一顿饱饭,我想起刘宁说的那句“会”。他们希望越过越好,我也应该越过越好,而不是这样体验穷苦。我们是一类人,尽管现状或起点并不一样,但我们是一类人的这种直觉使我穿过张佑赫们,坐在了流浪歌手的身旁,我想可能就是那一闪一闪的自由的光吧。

▋

四

长此以往,我的学习成绩没有起色。倒是我写东西的本子越来越厚,我在半夜里录下的FM97.4张有待的节目磁带,覆盖了我几乎所有的英语磁带,第二天,我再按照《通俗歌曲》杂志上的信息,一一对照有待的节目,标记出播放了哪些歌曲。我的书柜日渐丰满,CD架子也塞得满满当当。满屋子贴着我画的画儿,只有颜色没有什么轮廓。

我节约了每个月150块钱的饭费,全部花在了买碟和买书上,新街口离学校不远,打口碟没落,黄标碟兴起,国内小厂牌的碟在大世界音像店全部买得到,王凡或者苍蝇乐队,都是那时候纳入我的收藏柜里的。而当时我最最喜欢的是张楚。

北京当时不流行念艺术学校,艺校的学生都是因为学习太差被学校劝退,一技之长也被看作是差等生的标志。在高二,我们会经历会考,也就是各门科目的结业考试,一共八门课,通过四门以上,才有机会念高三,参加高考。而当时我的成绩很差,老师们因为对我的特殊关照而无法管教我,我被劝退的可能性极大。由于我在学校也不属于坏学生,老师也不愿意请我家长,老师总是很悲怜和喜爱我,给我妈妈打电话时候就哭,说是我能触及到她们情感深处的一些东西,我妈其实挺不屑这些的,所以她不知道我的成绩其实已在悬崖边儿上。

我和我的流浪歌手朋友们说了这个让我焦虑的事情,虽说焦虑,但是我其实并没有感觉到焦虑,只是觉得我学习很差这事将尽人皆知,而感觉到危险。李小平拍拍我的肩膀跟我说:“你怕什么,我们正计划南下!”刘宁也点点头:“你要真是考完试会被劝退,你跟我们走吧。”

好激动呀,我即将离家出走!

有一刻,那种一闪一闪的自由的光,就像是我能修好的电源线短路(我确实很喜欢修理各种电路)。别说现在回想了,就连当时,我都觉得那只是一场内心戏。

我从来没有离家出走过,唯一一次夺门而去,是跑到学校找我的语文老师,她带我去了图书大厦,带我读了两个小时的丰子恺,然后买了一双班尼路的袜子,送我回家。我妈劈头盖脸地骂了我两个小时,才肯让我进屋。

当然,我的会考成绩通过了六门,而且根本没有四门不通过即劝退的说法。我会顺利地参加补考,即使两次补考仍未通过,我只能拿到高中结业证书而不是毕业证,我也能参加高考继续念大学。

但这接下来的一年,格外漫长。

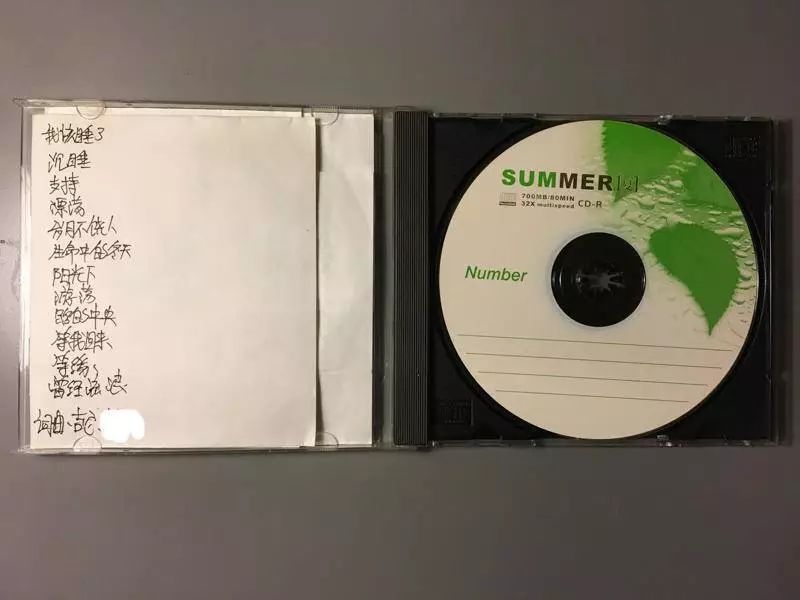

刘宁专辑内页

刘宁专辑的歌词

刘宁专辑的歌词

▋

五

2002年,我17岁。

刘宁的新专辑花费了他积攒一年的辛苦钱,也没有任何好消息,20块钱一张的专辑销售量也不多。具体说起来,就是有一张专辑在琴套上摆着,显得多了一分资历,第三代流浪歌手也都混成老江湖了。李小平还和他的北京电影学院的女朋友谈着恋爱,而且同居了,偶尔会接到一些剧组的活儿,挣一点零花钱,他倒是没有那么强烈的音乐梦想,只是很开心地举起装着白开水的罐头瓶,喝之前指着瓶子打趣说:“这是我。”

又一年冬天到来,那是天桥上最难熬的季节。周末来临,我从购物中心旁边的小路拐过来抬头看,几个星期,都没有看到那几个位置固定的人影。我又转身走回去。

连续两个月了,没有任何一个熟人出现在天桥上。直到过完年,我接到了一个电话,电话那边是刘宁,他说:“下午过来天桥吧,我们回来了,在那里聚会。”也挺奇怪的,我当时也没有手机,我是怎样接到了他们的电话呢?

下午我如约去了天桥,他们一行七八个人站在天桥上,没有一个人背着琴,没人打算弹琴唱歌。他们都捂着羽绒服,戴着毛线帽子。我冲过去,一一扯掉他们的帽子,嘴里喊着:“还装逼戴上了帽子。”而一边扯帽子,我的嗓音就开始颤抖,他们也都站着不说话,任我扯。最后一个帽子被扯掉之后,我蹲在地上哭了。