来源:公众号“

黔财有话说”

表弟的

烦恼

数周前,塞冬的表弟到北京出差,塞冬自幼和他一起玩耍长大,关系亲密,很自然的打开话匣子聊起了老家的事:

表弟在省会贵阳市上班,在老家县城有一门面房,两三年前市值约百万,问询者众,如今打八九折,却已无人问津。而表弟的一桩心头大事,是希望为他的亲弟在省会安家。一边是日益贬值的县城资产,另一边是节节上涨的省会房价,表弟感到很紧迫也很无奈。

周末和表弟聊微信,没想到仅仅过了两三个月,他关注的小区又涨了一千,而老家的门面房仍无人问津

…

也是上周末,塞冬和老家亲戚视频聊天,情不自禁地又一次推销了自己的观点:“

老家的房子和门面一定要尽快处理掉,最多只留一套当临时旅馆和纪念品。其他的全转移到贵阳,最好是两城区

+

观山湖区的学区房,最好是全国大牌房开商的新房和次新房

”。

好友的质疑

仔细算起来,从上大学到工作后,塞冬已经数不清劝过多少人把老家的房产转移到北京,现在回头来看,也无意中造福了不少身边好友。当然,也有许多人对塞冬的逻辑表示不解,他们的问题通常有以下几类:

-

大城市有啥好的,堵车、空气污染又重,并不是人人都想去大城市,我呆在老家也挺好的,你看这些年县里也发展得很快呀。

-

塞冬你说得不对,现在国家不鼓励发展特大城市,而是鼓励发展中小城镇。国家都要疏解大城市人口了,你还在鼓吹大城市,你能比政府更聪明?

-

人家欧美大公司的总部都在镇上,随着社会的发展,公司和居民像欧美那样走向小城镇才是大趋势。

-

你没有考虑到我国是有户籍制度的,大城市不是想进就能进,大部分人还是只能呆在小城市,塞冬你说的不对。

本文就是想通过详尽的数据来告诉大家,上述论点究竟犯了哪些错误,

为什么我们

必须把家庭资产尽可能的转移到省会及省会以上规模的大城市。

城市化后的“大城市化”

无论在杂志报纸上,还是在网络论坛里,每每谈及中国的城乡差距、大城市病等,主流论调基本都是下面这样:

这样的论调从塞冬小时候一直持续到现在,热度不减。因为在中国,

“

反大城市

”

是一种从官方延续到民间的政治正确

,中国也是世界上极其罕见的从财税、土地、规划等多项制度上有组织有纪律反大城市、挺中小城市的国家。

然而,从全球历史和现实来看,确实这样一番景象:

“城市化”是一种无法逆转的趋势;“大城市化”在城市化完成后仍然会继续进行;所谓的“欧美小镇”其实是“郊区化”而不是“逆城市化”。

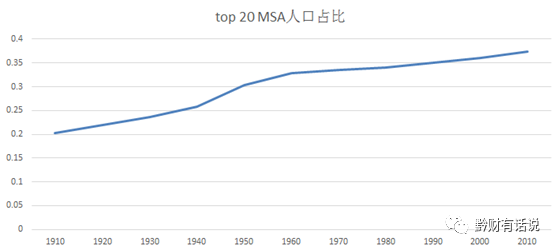

我们先来看一张表格,美国历年

top20

“都市统计区(

MSA

)”人口变迁

(

PS

:中美行政区划差异大,美行政区中城市

的概念,其规模只相当于中国的“区

/

县”、小的甚至只有“街道

/

乡镇”大小。美统计署的

Metropolitan Statistical Area

(

MSA

)口径,则类似于我国的

“

地级市

”

,中美的地级市

/MSA

数量都是

300

多个)

从上图可以看到:

-

从

1930

年到

1960

年,在美国

300

多个

“

地级市

”

中,居住在

top 20

“地级市”的人口比重,从

23.6%

提升到了

32.8%。

-

1960

年美国基本完成城市化后,其

“

大城市化

”

进程仍在继续,到

2010

年人口普查时,

37.5%

的美国人生活在

top20

“地级市”里。

-

要知道的是,

2016

年中国的城镇化率是

57%

,大致等于美国

1930

年的水平,也就是说,

“

大城市化

”

的快速发展期就在眼前。

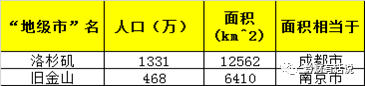

我们再来看一组美国各州的数据:

从上表可以看出,

美国各州最大“地级市”的人口占全州比重大都超过

1/3

,一些州甚至达到

70%

。以美国第一人口大州——加州为例,其第一大“地级市”的人口占了全省的

1/3

,前两大“地级市”加起来则占了全省的

46%。

一些读者会问:“你说得不对,我百度过,洛杉矶只有

300

多万人,旧金山只有

80

多万”。塞冬的回答是:“那指是的

city

人口,如前文所说,美国的

city

比中国的

“

地级市

”

范围通常小

1-2

级,如“旧金山

city

”只有海淀区面积的

1/4

”。

为了和

4000

万的加州大致可比,我们选取人口在

3000-6000

万的中国省份做对比,这是中国中等省份的典型规模。

由上表可见

,

中国典型省份的省会人口比重大都在

20%

以下,其中一半不超过

15%

——中国的城市化率和大城市化率,和美国相比,差距是巨大的。

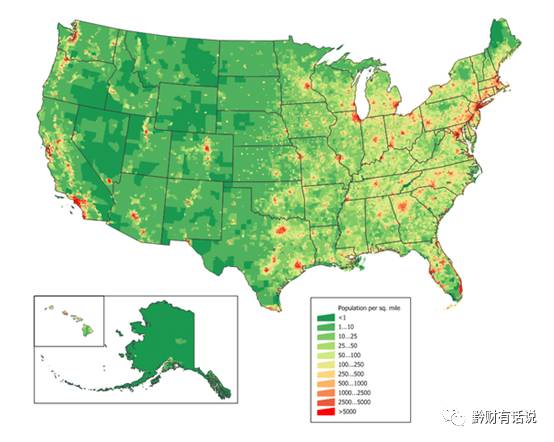

为了直观起见,我们看一个美国人口分布图,如下所示:

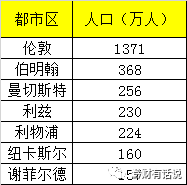

美国以外呢?——我们再来看看欧洲各国,并将其与中国人口规模类似的省份作对比。

从上表可以看出,除了四川

/

成都

VS

德国

/

莱茵鲁尔胜出外,中国省份最大城市的人口比重也不如欧洲国家——德国在西方也属于人口不太集中的案例。

亚洲的日韩就不用多说了——典型的人口高度集中于首都:

我们拿韩国和浙江做个对比:

-

韩国的人口、面积、地形等基本情况,和浙江基本一模一样。

-

韩国首都圈行政区面积

1.17

万平方公里,人口

2550

万,占全国人口一半。

-

浙江杭州市行政区面积

1.66

万平方公里,人口

920

万,不到韩国首都圈的

40%。

再来看看日本:

过去几十年,欧美日韩等国/州的最大城市,伦敦、巴黎、首尔、东京...都在

持续甩开和第二位的差距

。英国越来越等同于伦敦,韩国越来越等同于首尔,日本越来越等同于东京,下图:伦敦相对于其他城市的巨大优势。

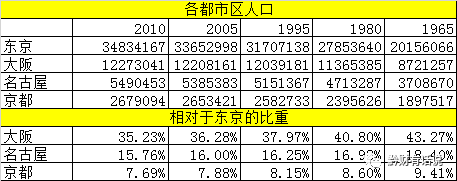

下图:日本

top

都市圈的人口变化情况,即使同

2-4

位的大都市相比,东京的首位度也愈发提升。

说完大城市化,最后提一句,所谓“欧美企业总部都在小镇”,其实绝大部分是指巨型企业在郊区修建的总部园区,就和百度、联想总部在西北旺镇,阿里总部在西溪,华为终端总部在东莞松山湖,上海交大在闵行,中科院大学在怀柔是一个逻辑。随着城市的发展,一些几万人的大机构通常会选择在郊区修建自己的园区,这是

“

郊区化

”

,而不是逆城市化。

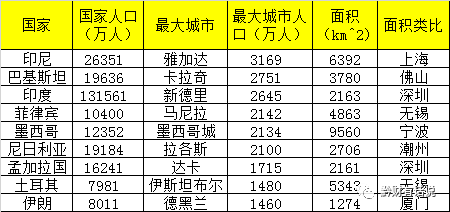

中国省会的未来规模

许多人可能会觉得,和发达国家比太遥远,中国未来可能并不会发展到欧美日那样高度发达的程度,那我们的大城市化水平也自然不会达到那样的高度。那

我们就回头来和发展中国家比一比,看看穷兄弟们的城市规模

——部分典型发展中国家的最大都市规模如下所示(来源

wikipedia

):

从上表可以看出,

13.7

亿人口中国的首都北京,大致和

1-2

亿人口的菲律宾、墨西哥、尼日利亚的首都相当,被印尼、巴基斯坦秒杀。而中国

7

千万以上的人口大省:广东、山东、河南、四川、江苏、河北,除了广州和成都外,其他省会的人口规模都远远比不过土耳其和伊朗首都。

于是我们会发现,中国特大城市、大城市、省会的规模,

不仅比不过发达国家,甚至也比不过发展中国家中的人口大国

。中国目前的

“

大城市化率

”

,其实是低于中国当前的经济水准——这和中国独有的制度是分不开:

-

城市土地国有:城市土地出让由政府垄断,政府严格限制大城市土地供给。

-

户籍制度:通过限制大城市公共品对非户籍人口开放来限制人向上的自由流动。

-

转移支付:每年数万亿资金在县、乡镇、村保持大量体制内就业机会和公共品供给。

但是,上述各类国家的数据可以表明,

人们向往大城市的意愿在全球都是一样的

。中国独特的制度,并不能抹掉人们的内心需求,而只能是通过给新移民创造麻烦来人为地减缓大城市化速度。就像一个蓄水池,虽然出水口被人为缩小,但终有一天水还是会流完。

于是在现实中我们就会看到,

中国特大城市的规划往往是

首先迎合决策者的主观意愿,而通常不能满足人民群众的实际需求

,然后在一次又一次被现实打脸后,只能按照实际的人口规模来修改规划以作为补救:

-

《北京城市总体规划(

1991

年至

2010

年)》里预计,北京到

2010

年常住人口控制在

1250

万以内,但实际上北京到

2000

年就达到了

1382

万。

-

《北京城市总体规划(

2004

年-

2020

年)》里预计,北京到

2020

年常住人口控制在

1800

万以内,但实际上北京到

2010

年就达到了

1961

万。

-

于是,在

2015

年时,北京

2020

年总体规划又被修改为:

2020

年常住人口控制在

2300

万以内。

于是,随着中国城市化的深入,大城市化的持续,

政府规划被现实教训得步步

“

退让

”

,中国的省会最终可能将会发展到如下规模:

-

6000

万人以上的大型省:省会人口达到

1500-2500

万

-

2000-6000

万人的中型省:省会人口达到

600-1500

万

-

2000

万以下的小型省:省会人口达到

300-600

万

届时,

中国大多数省

1/5-1/3

的人口将会集中在省会

,全省

2

、

3

位的城市大都将只有不到省会一半的人口。

部分双核、三核的省,如山东、辽宁、福建、内蒙、江苏等,届时将会是

top2

、

3

的城市占据全省

1/2-2/3

的人口,其余城市的规模则将会小到无法相提并论。

关于这一点,塞冬在老家的一位好友已经有所感触,他说:

“

以前并没有觉得贵阳有多好,但现在去贵阳,发现商场里都挤满了人,而老家地级市的商场里服务员比客人还多,就几年时间,差距被实实在在的拉开了

”。

投资品、消费品和纪念品

说道这里,可能很多人会有疑问:“塞冬你这说法有点夸张了,中国和美国不一样,美国是移民国家,美国的小地方本来就是大农场没啥人。但中国是有几千年历史的,

小地方世世代代住满了人

,保定、阜阳这些大平原地级市,都是上千万人口,怎么可能会在几十年后缩减到相比省会不值一提的程度”。

塞冬对此的回答是:

老龄化

+

少子化

+

城市化将共同造就这种奇特的突变

我们就以著名的中原塌陷区人口大市阜阳和其省会合肥为例,我们先来看看

2010

年第六次人口普查时的数据:

一来一去,

10

年间,阜阳比合肥的人口优势减少了

164.4

万。

但这还不是最关键——需要注意的是,常住人口统计的是全量人口,也就是说,

大量城市化率很低的中老年人口会长时间作为阜阳的基数

。而另一点,中国的

出生人口在快速递减

,而这也将会神奇的改变人口分布,

如下表所示

,我们做一个简化的小模型来进行推演(不代表真实数据):

|

地域

|

2010年

|

2010年

|

2025年

|

|

全体人口

|

25-30岁青年

|

25-35岁青年

|

|

省会以上

|

10

|

3

|

3

|

|

省会

|

10

|

3

|

3

|

|

地级市

|

10

|

3

|

2

|

|

县

|

10

|

3

|

2

|

|

镇

|

10

|

3

|

1

|

|

村

|

50

|

5

|

1

|

|

总量

|

100

|

20

|

12

|

-

2010

年时,假设整个经济体共有

100

人,城镇化率为

50%

,也就是

50

人住在各级城镇,

50

人住在农村。我们假设每一级城镇都住

10

人,常住在省会及以上的占总人口的

20%。

-

假设在

2010

年时总共有

20

个

25-35

岁青年,他们的城镇化率已达到

75%

,

20

人中只有

5

人还常住在村里,常住在省会及以上的为

30%。

-

由于

90

后出生人口大跌,到

2025

年时,

25-35

岁的年轻人的数量,只有

2010

年的

60%

,也就是

12

人。而这

12

个人中,选择居住在省会及以上城市的仍然是

3+3

人,所有的空缺都将由下层居住地来承担。于是,

2025

年这一代的年轻人,其城镇化水平提高到了

90%

以上,常住在省会及以上的达到了

50%。

-

照此演化下去,当较低城镇化水平的中老年沉淀基数人口逐渐走向衰亡,整个经济体的城镇化率就越来越趋近于新一代劳动力的城镇化率。

同时由于

生育大幅下滑所造成的空缺基本都由中下层区域来承担

,整体的城镇化水平、大城市化水平,就会伴随着超低生育率而戏剧性快速攀升。

上述推论的一大环节:“生育大幅下滑所造成的空缺基本由中下层区域来承担”是否成立?

我们继续以日本为例(因为中国的人口年龄结构就是完美拷贝

20

年前的日本):“

在日本整體人口減少的背景下,保持增長的是東京圈的

1

都

3

縣(東京、埼玉、千葉、神奈川)和愛知、滋賀、福岡、沖繩各縣。東京都人口達到

1351

萬人,增加

2.7

%。東京圈人口達到

3613

萬人,在

5

年裏增加了

51

萬人。在日本全國所佔的比例比

5

年前提高

0.6

個百分點,達到

28.4

%”。

也就是说,

当全国出生人口打

6

折,并导致

20

年后年轻劳动力数量打

6

折时,

大城市和特大城市可能不会打折(东京人口不减反增),中等城市打

6

折,县城打

4

折,小镇打

2

折,农村打

1

折

——越往下层的区域,越会陷入一个恶性循环:

年轻人口减少

—

》经济缺乏活力,就业机会少

—

》促使年轻人口进一步逃离。

就中国自身而言,陷入此恶性循环的典型案例就是比全国早

10

年进入老龄化的东三省。

于是,大家会慢慢觉察到这样一个事实:

然而需要知道的是,

2016

年仍然处于

85

后高峰人口购置婚房的末班车,小地方仍然有一定接盘人群。再过

3

到

5

年,

当人口总量比

85

后打

6

折的

95

后站上房市舞台时,全国人民可能会发现自己手上

的筹码,进一步分化成三大品类

:

1、

投资品

:

大型地级市、省会及更高级别的大城市、特大城市

——全国年轻人口打

6

折时,这些城市的年轻劳动力数量不打折,固定资产仍然不乏接盘人群

2、

消费品

:

普通地级市、县城

——全国年轻人口打

6

折,这些城市打

4-6

折,接盘人数量腰斩,人口快速老龄化,当前山海关外的惨状将会原封不动的在

5

年后重现在这样的城市——这些地区的房产属于消费品,有使用价值,但难以原价转手了

3、

纪念品

:

偏远的县、镇、村

——这些地方的年轻人口将会打

1-2

折,固定资产大批沦为“乡愁纪念品”。半个世纪以后,中国农村大地上将矗立着上亿栋

300

平米钢筋水泥大独栋纪念碑,

用来纪念

20

世纪

90

年代到

21

世纪头十年期间,在中华民族最佳人口红利期里所造就的人类煤铁水

泥工业文明巅峰

万事万物都是相联系的,人口、周期、规划,这些看似宏大的主体,却与我们每个人都息息相关。许多人可能并不太在乎家庭资产的增减,只求过得舒坦即可,但这

实际上是一个博弈

,就如同无厘头的抢盐大赛一样:

“虽然我不想抢,但我怕别人给抢没了,于是我也被迫参与其中抢”。

抢盐是很无厘头的,

但

资产转移竞赛、学区房占坑大赛,并不是无厘头

,

而是有其背后实实在在的供需逻辑。

祝大家都能提前避开波谷,逃离纪念品,把家庭资产放置到更加安全的避风港,而不至于成为下面新闻这样的空置纪念碑。

新媒体运营编辑 史晗

凤凰财经官方微信(ID:finance_ifeng)

联系邮箱:[email protected]

喜欢此文,欢迎

转发

和

点赞

支持财经君!