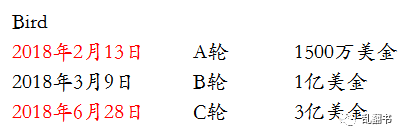

从A轮成长为独角兽,

Uber

用了三年,滴滴用了两年,摩拜用了一年,

ofo

用了

8

个月,而

Bird

到达

20

亿美元估值则用了

4

个月又

15

天。

在中国投资人追捧共享单车的时候,美国投资人diss看不懂。而当中国投资人对整个共享模式看衰的时候,美国投资人又以远超中国人的速度制造了一个新的风口。在

ofo

和摩拜成为独角兽时,投车辆都接近百万级,而

Bird

在估值

20

亿美元的时候,只投放了不到

1

万辆滑板车。

也曾在一年内连容6轮的

ofo

和摩拜不会想到自己在半年后就面临倒闭的风险。两家单车头部公司差点真的把

30

亿美金的投资做成了公益。要不是美团要跟滴滴在出行市场正面开战,摩拜现在的处境不会有

ofo

好。没有网络效应,重资产,

ROE

低,单车模式似乎问题重重。但另一方面,在全面收费后

ofo

摩拜哈罗三家合计

3000

万

+

的日单量证明了其在整个出行领域和移动支付领域的战略位置也是可以成立的。

出行行业是规模经济,比拼的是资本的使用效率。具体到单车领域,就是车辆设计与运营效率。拥有先发优势的

ofo

和摩拜本来已经跑在了其他对手的前面。但资本还是觉得不够快,

非要给两个刚会走了的小孩买辆法拉利,然后拼命踩油门。

产品和公司是创始人思维的映射

时间回到2016年

10

月,ofo和mobike分别拿到滴滴和腾讯的战略投资,单车大战正式开打。ofo那时候的产品是没有智能锁的充气胎车辆。Mobike是造价高昂的初代单车。这两款车其实也代表了两家公司创始人对产品以及公司的整体思路。ofo,出奇制胜,以快打慢;摩拜,用造汽车的价格造单车,技术解决一切问题。

上北大光华,当学生会主席,毕业即创办独角兽企业,在戴威的眼里,可能只有扎克伯格是他的对标。ofo的故事后来也升级成做物联网时代的Facebook。在他眼里,好像没有什么事情是做不到的。戴威的口头禅:只要思想不滑坡,办法总比困难多。但困难总是实实在在的,而办法大多都不靠谱。ofo很多激进的尝试,结果都不太好。比如,在17年坏车最严重的时候,戴威提出要师傅在马路边修车,后来由于效率太低而改回统一维修。

不同于小札,戴威在公司喜欢被同事称为老戴。ofo的核心成员都是戴威在北大学生会的同学。在制定公司战略的时候,戴威也延续了其在学生会的风格。在5月份的一次员工大会上被问到如何扭转ofo困难时,戴威的答案是,找政府高层站台。虽然现在提高GR能力确实是互联网公司的一个重要任务,但当公司面临运营困难时希望靠

GR

来反败为胜,也可以说是非常的与众不同。所以在

7

月

1

日ofo推出正能量信息流频道也是顺理成章。

在硬件选择上ofo也秉承了戴威出奇制胜的理念。客观上,没有技术积累的ofo在硬件上与摩拜有比较大的差距。特别是17年前,ofo基本处于裸奔状态。既然技术差距大,那么就干脆不用任何技术了。以快打慢,用大量的低端车占领用户的心智。但这个策略过于侧重短期效果。时间拉大到3个月后,投放超低端单车对运营带来的负担已经超过总体收益。以今天的眼光来看,初代ofo基本上不能称之为一款共享单车。智能锁的GPS功能的主要作用不在用户端,尤其是当车辆密度特别高的情况下,但

没有GPS对投放后的维护造成了巨大的困难,基本可以说无法维护。

这批车辆确实完成了快速占领市场的目标,但留下的印象确是ofo的车质量差,都是坏的。

现在,这些绝大部分已经损坏报废的车可能还有相当一部分在中国的大街小巷静静地躺着。

早期ofo另一个关于供应链的关键选择是,没有建立供应链体系而是选择跟各地的组装厂合作,就近投放到各个城市。这样做减少了运输时间和成本。开城的准备工作也更少。但由于没有管理供应链的经验,质量检测流程不健全,造成了大面积因制造问题而产生的车辆损坏和报废。坏车不但不产生订单,它在马路上对于用户的负面影响也是巨大的。

马路上有超过30%的坏车时,用户就会开始认为都是坏车。

而解决这个不像在财务报表上做一个减记那么简单,从搭建运营团队到建立维修、质检、供应链的相关流程,都需要时间。

从东北小县城一步一步走出来的外企金领王晓峰曾在电视节目上说,上学时候的梦想是走在长安街或者南京西路上,牵着大城市姑娘的手,买个房子养条狗。相比于戴威在哪都是leader,王晓峰一直走在打工,挣钱,买房的职业经理人道路上。成名于Uber的王晓峰其实在

Uber

的经历算不上成功。离开Uber去摩拜的原因之一就是要向Travis证明自己的能力,而这也是王晓峰最后不想被美团收购的一个原因。虽然不是海龟,但毕业之后一直在外企的王晓峰喜欢叫自己Davis。早期的摩拜在

pr

上希望把自己打造成Uber中国的延续。为此摩拜招了很多有外企、海龟背景,符合

Uber Style

的人。摩拜成功的继承了

Uber

中国的高端外企范,但也把

uber

“生而骄傲”的不接地气发扬光大。经常搞出一些行为艺术般的运营方案,例如在

17

年中战况最激烈的时候,北三环曾经出现过连续

2

公里都是摩拜单车的盛景。

摩拜的灵魂是李斌。在单车设计思路上可以看到他对于公司的影响。摩拜投资人、BAI管理合伙人龙宇曾经评价李斌是在用造汽车的眼光、决心和

成本意识

来干自行车。先高端,后低端。用产品减少运营,甚至不运营。包括智能锁,实心胎,很多设计都非常的具有前瞻性,现在也被证明是对的方向。加上王晓峰的外企范儿和胡玮炜的文青范儿,初代摩拜看起来科技感很足。

依赖技术,不希望干运维这种脏活累活,其实是把运营成本放在了制造成本里,导致摩拜车辆的造价一直是最高的

。但经过大规模运营后,摩拜发现,不挽起袖子干脏活是不现实的。该花的运营成本是免不掉的。而在投入了巨大资源的新技术由于设计时缺乏市场反馈,还造成了很多运营上的困难。

摩拜初代就使用了太阳能供电的长链接智能锁。 摩拜的设计思路是完全正确的,但在当时长链接智能锁解决方案还没有经过长时间、大规模的验证。投入使用后,这批初代智能锁由于各种外界因素影响(小广告,雾霾,竞争对手破坏等)故障率非常高。许多用户在等待1分钟后,显示智能锁无法打开。对于这些损坏的车锁,运营人员只能将其搬回仓库充电,然后再次投放。但过不了多久,就又要回炉。

由于本身防盗的设计,更换锁的工序复杂,成本高昂。完全没达到免运维的初衷。

有些决策是不可逆的或几乎不可逆的单向门,这些决策必须经过深思熟虑和协商,有条不紊地、谨慎地、缓慢地做出。如果你走过去,不喜欢你在另一边看到的东西,你不能回到你以前的地方。我们可以称之为第

1

类决策。但大多数决策都不是这样——它们是可变的、可逆的——它们是双向的。如果你做了一个次优的第

2

类决策,你不必忍受这么长时间的后果。你可以重新打开门,然后回去。第

2

类决策可以、也应该由高判断力的个人或小团队迅速做出。

Jeff Bezos

本来共享单车可以是第2类决策,小范围测试,不断打磨产品,然后再大规模生产。但当资本过早的,过猛的介入,短时间内生产出来的上千万辆单车,占用你所有资源时,造车就变成了第

1

类决策。穿过不可逆的单项门,ofo和摩拜以及他们的投资人看到的是上千万辆,价值上百亿人民币的劣质资产。

运营是纯资本的竞争,毫无技术可言

2017年

1

月至

11

月是共享单车行业以及ofo和摩拜最辉煌的一段时间。各种颜色的共享单车出现在各级城市的各个角落。在这期间ofo和摩拜分别获得了超过10亿美元的融资。投资了摩拜的马化腾与但风光的同时,两家公司也同时承受了投资人巨大的增长压力。当时很多人都觉得单车行业跟打车行业一样,两家领先的玩家烧钱把其他竞争对手消灭,然后再由巨头撮合合并,成为小巨头。虽然双方创始人都剑拔弩张地宣称不会合并、要战斗到底,即使合并也是自己并掉对方。但两家公司的员工在私底下其实是相对和气的,因为他们都觉得在不远的未来都是一家人,没必要太撕破脸。

在这种剧本下,两家公司开始努力烧钱。

单车行业最快以及最有效果的烧钱策略就是,投新车。

相

比于运维费时费力,投新车除了需要很多钱造车外几乎没有任何缺点,投放成本小,数据拉动效果好。在使用投新车策略的情况下,订单增长80%的贡献都来自于投新车。ofo和摩拜虽然在运营上做了非常多其他的尝试,但在资本的扭曲下都变形了。像摩拜的红包车本来是一个非常好的利用众包技术解决运营问题的尝试。但最后又演变成了补贴大战,失去了运维的效果。

投新车是核武器。对手用了,你必须跟上,如果稍微慢一些,市场份额就会掉的非常快。因为你运维的再努力,也不会比从流水线上下来的车效率高。在朱啸虎90天结束战斗的指导方针下,ofo先按下了这个核按钮,在17年

2

月开始疯狂投放新车,即使那时候的智能锁还没有

GPS

,只是通过蓝牙连接,解决了机械锁密码不变的问题。摩拜在

3月份

有了摩拜

lite

后也选择了跟进。在

2017

年

2

至

12

月共享单车竞争最激烈的时期,双方投放了超过1800万辆单车,每天要超过

5

万辆,面积可能有好几个足球场那么大。

投新车也可以掩盖很多问题。在

17

年

3

月,

ofo

的坏车量已经在北京肉眼可见了。而

ofo

此时的策略是,投新车。增加车辆总数,降低坏车率。戴威在

17

年

4

月与富士达的合作发布会上说:

“造车的速度不能慢于坏车的速度,这是降低损坏率的关键”。

这个逻辑真的是有钱的公司才能想的出来。而类似的质量问题其实一直在

ofo

和摩拜中间发生。换锁、换胎、换不合格的零部件等等。两者仅有的运营力量大部分都投入到了解决原有车辆问题的任务中,搬车运维基本只能靠投新车这个最

“有效”的方案来维持。

烧钱造车,投新车的运营方式一直持续到10月份,迎来了高潮。配合免费骑,一元月卡等用户运营手段ofo在17年

10

月

20

日宣布日订单达到

3200

万单。这个

pr

数据虽然有一定水分,但摩拜和ofo加起来有4000万

+

的日订单肯定是没有问题的。

经过顶点后就是急速坠落。12月行业迎来了最重要的转折点。按照剧本,ofo和摩拜的投资人开始撮合合并。17年

9

月份北京出台单车限投令,随后朱啸虎就开始放风“合并才有出路”。在经过

10

月份的需求波峰后,各家对单车市场的天花板有了基本的了解。

11

月底经由滴滴主导的ofo和摩拜合并谈判开始。但由于一直做leader的戴威不愿意放弃控制权,合并谈判搁浅了。其实当11中旬滴滴委派的多名高管由于与戴威意见不合离开

ofo

的时候,合并失败的结果就已经不难预计了。当

18

年

1

月份

ofo

最大的鼓吹者朱啸虎将自己手中的股份以及“一票否决权”卖给阿里的时候,合并的大门彻底关上了。而朱啸虎似乎成了这场单车大战的唯一挣钱的投资人。

同样在12月,单车行业出现了第三位主要玩家,哈罗单车。之前一直在焦点之外的哈罗在阿里的资助下,用了6个月的时间就对头部的两家完成了逆袭。这也说明,

2017

年的单车行业的繁荣其实就是资本的直接角力。而ofo和摩拜,一个能打的都没有。

哈罗的逆袭

被外界一直认为是“农村包围城市”成功案例的哈罗,其实在获得蚂蚁

3.5

亿美金投资以前,在二三四线城市投放量仅在

200

万辆左右。选择三四线城市并没有从单量上给哈罗带来特别的效率优势。同样是

100

万辆车,投在北京单一市场的单量可能是

2-30

个三线城市的单量的

1-2

倍。出行行业还是规模取胜。

哈罗选择去三四线城市的原因并不是因为那的市场好,而是因为ofo和摩拜不去那些地方或者说没有认真运营那些地方。

单车的运营效率跟车辆密度强相关,如果想要在一个需求被证明的单一城市站稳脚跟,就需要做到核心区域车辆密度领先。

如果你的竞争对手在单一市场的子弹是你的几十倍,而他们的投放策略是简单粗暴的投新车的话,小玩家仅靠运营优化是不可能取胜的。

不过幸运的是,ofo和摩拜一直投新车的策略只用在了一二线城市,把三四线城市做了战略放弃。中国市场的三四线城市虽然贫瘠但并不是不可以做。虽然总体需求没有一线城市高,但运营人员的成本也比较低。如果北京的盈亏平衡线是车均单3单的话,三四线城市

1.5

单左右就可以达到正向现金流了。ofo和摩拜把优秀的人才资源都留给了一二线城市。对于小城市没有意愿,也没有能力兼顾,基本上是扔了一些车之后,就没人管理了,即使有人管,能力水平也比较低,不是优势部队。专注与非一线市场的哈罗其实并没有遇到特别大的竞争。在其所运营的大部分城市市场占有率一直处于领先地位。某些城市甚至开始盈利。

运营理论上更困难的三四线城市,使得哈罗以较低的成本获得了硬件设计和运营经验上的准备。而在合并不成功后,ofo和摩拜由于没有下一轮的投资,供应商的应付账款开始堆积。这时候,靠投新车解决运营问题的日子无法继续了。但当双方想要正常运营时发现,之前的车辆问题实在太严重。现有的资源只能够维持一线城市的正常工作。而进入2018年后,ofo和摩拜的资金问题进一步加剧。两家公司为了能生存下去,开始砍成本。最容易且最不会引起pr注意的就是砍终端运营人员。缩编再加上春节返乡,ofo和摩拜的终端运营人员数量开始锐减。导致农历年后,很多二线城市出现没有运营人员的现象。这时候,

哈罗带着新车,配合支付宝开锁和免押金这两个单车行业除了免费骑以外最有效的拉新运营手段获取了大量的市场份额。

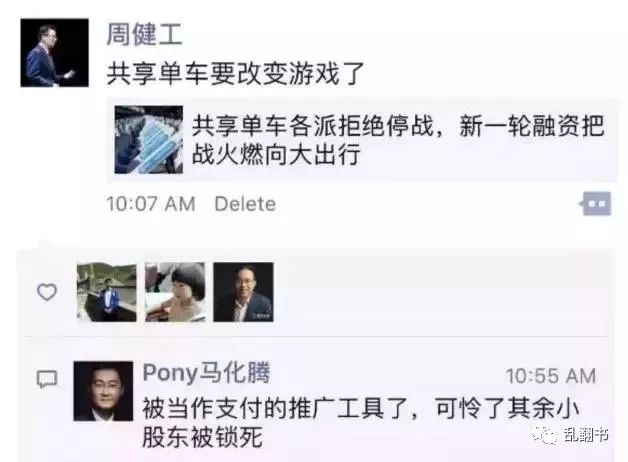

单车是一个有效且有价值的支付推广手段

虽然马化腾认为阿里投资哈罗是把单车当做支付推广手工具,锁死其他小股东。但其实对于单车行业来说,使用微信和支付宝开锁对于拉新的带动作用是非常明显的。

如果摩拜不是在17年

2

月接入微信小程序的话,很可能在摩拜

lite

产能还没上来前,就被ofo低端车给淹没了。

在2-3月份ofo内部一度觉得打败摩拜只是时间问题了,因为日投放量ofo是摩拜的好几倍。但微信小程序对新用户的转化能力,使得摩拜使用了更少的车辆,获取了相同量级的用户。

另外,18年之后投放的哈罗单车在外形上基本上可以叫支付宝单车了。每天上千万的订单外加几百万辆车的品牌露出。尤其是在哈罗目前完胜的三四线市场,单车场景对于支付宝的价值是巨大的。只要哈罗能够控制运营成本,不贴钱运营。阿里这笔投资就不亏。ofo最近一直在卖的车身广告,在哈罗的身上早一步实现了。

免押金是一个自损

800

敌损

1000

的拉新手段

对于单车这样一个大众市场产品来说,免押金对中老年和学生等价格敏感型用户有特别的强的效果。尤其是在配合支付宝/微信这样超级

app

开锁的情况下,对于首单的提升非常明显。选择免押金的企业虽然是可以提高拉新效率,但也断了自己一个重要的现金流。

大部分硬件制造都是有账期的,单车也不例外。共享单车厂商的首付款一般在30%左右。也就是说

1000

元投资款本来可以买一辆价值

1000

元的单车,但如果只是付首付的话,

1000

元就可以买

3

辆。这三辆车投放到市场当中去总共可以吸收

6

份

199

元的用户押金。共享单车公司就可以回收

1200

元的资本。

在极端情况下,单车公司可以用这

1200

元再付

4

辆单车预付款,投车吸押金。

这么做的公司基本就跟旁氏骗局没什么区别了。

虽然各家主流单车厂商都说自己没动用押金。但小蓝破产的时候,押金是退不出来的。获得10亿美元融资的摩拜在被美团收购的时候还欠供应商

10

亿美元的债务。也就是说摩拜花了

20+

亿美元。按摩拜

1000

万辆单车的投放量,以及运营成本来估算,说完全没挪用押金是很难相信的。尤其是在

17

年

9

、

10

月份,各种免费骑的补贴大战外加投新车的情况下,押金是唯一的正向现金流。而

18

年初ofo和摩拜出现资金链紧张也是因为在不投新车、没有大量新用户的情况下,押金对于现金流的支撑没有了。这也解释了为什么阿里选择重金投资哈罗而不是不顾一切的买下ofo。因为花钱把ofo巨额的欠款填上,其实是在支付购买过时、报废的已投车辆。在很多城市还没有限投令的情况下,不如把钱用来造“支付宝”新车来得划算。

2018年

4

月,摩拜的故事迎来了结局。美团以

27

亿美元外加解决

10

亿债务的方式完成了对摩拜的全面收购。相比于阿里投资哈罗是因为支付场景,美团收购摩拜看中的应该是单车在出行场景中的战略位置。尤其是在出行行业市场最大的一二线市场,摩拜还有接近

1/2

的市场份额和限投令的保护。上海一战证明,身经百战的滴滴没有那么弱不禁风,看似简单的网约车对于美团来说还有很多课要补。在这个时候买下摩拜给了美团长时间玩下去的可能。

从资产价值来说,摩拜的车辆技术含量高,虽然维修困难、骑行体验不好,但团队执行力够强的话,还是可以运营的。并且,摩拜的新车“三文鱼”市场反馈非常好。平均单量是老车的

2-3

倍。可能未来美团也会学习支付宝推出“美团”车,增加投资收益。相比于摩拜,ofo的现有资产贬值速度更快,运营难度更大。虽然戴威在想尽一切办法自救,但ofo最终能不能上岸,可能还要看其在币圈的表现。

单车行业看起来是一个有后发优势的市场,有新的资本造新车貌似就能够获取市场。不过以现在摩拜、ofo、哈罗三家最新款车型来说,都已经达到了一定的水平,很难在体验上有大幅度的提升。长远来看当三个主要玩家都有合格的单车以及成熟的运营体系时,新的玩家携巨资、以同样的产品形态进入市场,他要付出成本要远高于现有玩家。就像美团做打车,滴滴做外卖,都要交上很久的学费。但如果市场上出现像电动滑板车这种新产品,情况就不同了。共享滑板车Bird在美国受到整个硅谷投资人的追捧,让短途出行领域有了新的变化。

共享滑板车是

Uber/

滴滴

不是

ofo/

摩拜

18年

6

月,由前lyft COO,前

Uber

国际增长负责人拉维斯‧范德詹登(

Travis Vander Zanden

)创办的共享滑板车公司bird获得美国红杉

3.5

亿美元的投资,创立

9

个月估值

20

亿。在中国共享单车大局已定的情况下,共享滑板车突然在大洋彼岸成为了风口。之前对中国共享单车并不看好的硅谷投资人似乎都不想错过下一个

Uber

。

单车和电动滑板看起来只是电动与否的区别,但二者的运营模式却大不相同。简单而言,单车是一天只有两班的公交,滑板车是满足即使需求的拼车。

总订单

=

活跃车辆

*

活跃车均单

出行领域运营的核心是通过人工手段使需求与供给达到平衡。网约车是任务是降低乘客的等待时间,提高成单率。而共享单车/滑板车运营者的任务则是对抗由用户骑行造成的车辆外散,提高车辆活跃率。

出行自带潮汐效应,但车辆外散的速度仍远高于回流的速度。

如果不经任何人工干预,车辆在7-10天后(根据城市不同稍有变化)就会变成沉默车辆,很难产生订单;沉默时间越长,找车效率越低,坏车概率越高。衡量共享单车

/

滑板车企业运营效率最关键的数字就是车辆活跃率,其实也就是找车效率。之前很多人算了很多关于单车行业是否挣钱的数据,这里通过运营的角度来看看共享单车

/

滑板车企业是如何赚钱的。

找单车这件事其实并没有特别多的技术含量,车辆配备GPS后,就是雇佣大量的人分区域来找。从ofo运营负责人池文明和哈罗 COO韩美的前中供铁军的背景中就能看出,单车运营的核心在于管理体系是否够严谨,执行力是否够强。

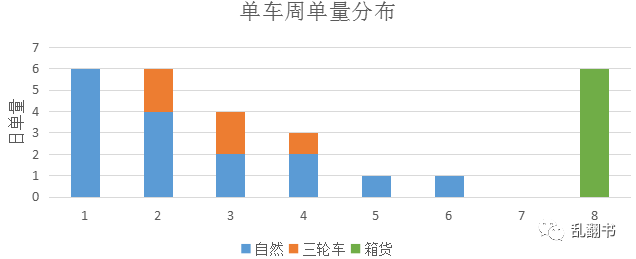

假设一辆单车周单量为21单。那么他一周内的单量走势如下图所示:

通过运维人员的搬运,车辆在一周内有16单增长到

21

单,在第七天变成沉默车辆之后重新激活,完成新一轮的循环。实际运营中,搬车师傅每天会设计一个线路,先去覆盖密度最高的区域。在有余力的情况下,再去低密度的地区找。这就像主要的公交线路要优先覆盖人口密度最高的地区。低密度的地区线路少,频次低,价格也更高。成本固定的情况下,当人口密度越大时,公交效率越高,收益也就越大。但是,公交站是有聚集效应的,乘客会朝向公交站流动,而单车却会随着用户骑行而继续扩散,降低密度,增加找车成本。因此,共享单车公司就需要增加区域内的车辆密度,提高搬车师傅的找车效率。把街道搞得像早晚高峰一样,师傅就不存在找不到车的问题了。不过,用户的总体需求是恒定,随着车辆密度的增大,活跃车均单会下降,资产的利用效率也会降低。所以,

单车运营的核心问题就是找到可以达到运营效率与资产利用效率平衡点的投车密度。

与单车重管理,重线下不同,电动滑板车的运维更轻更智能。将充电和搬运合二为一,利用社会闲置司机来完成运维任务。用户注册成为司机之后,可以在app中看到需要被充电的滑板车。一辆家用

SUV

可以携带至少

3

台滑板车。带回家经过充电后,将其投放在app中的指定地点,完成任务。司机提供的服务是将相同地区不同地点的目标先后运送至两个目的地(家/充电点,投放点),抽象的来看,这就是一次简单的拼车服务。只不过接的不是人,而是电动滑板车。