新闻背景

2017年6月19日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭发射中星9A 广播电视直播卫星,发射过程中火箭三级工作异常,卫星未能进入预定轨道,具体原因正在调查分析。(漫画 杜仁杰)

永不停歇的征程

作者 | 农燕 李刚

在下笔写这篇“洗地文”之前,我们的心情还是有些复杂的,甚至忐忑的。毕竟作为中国主力火箭的长征三号乙,在发射如此重要的卫星时出现了故障,对后续任务的不利影响是显而易见的。然而社会舆论的反应却似乎出乎意料。

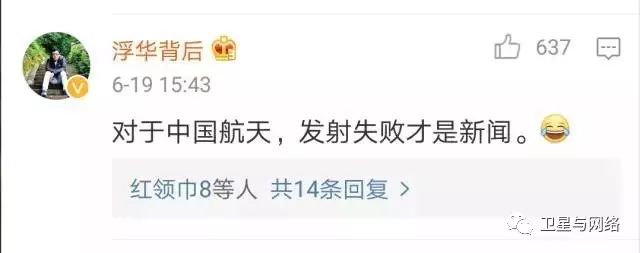

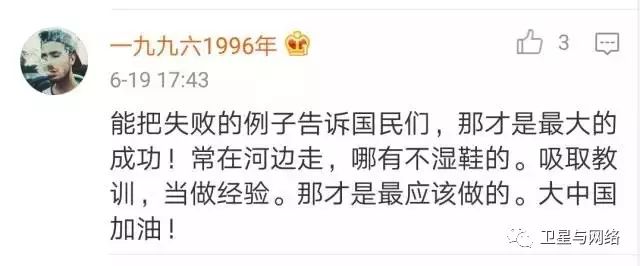

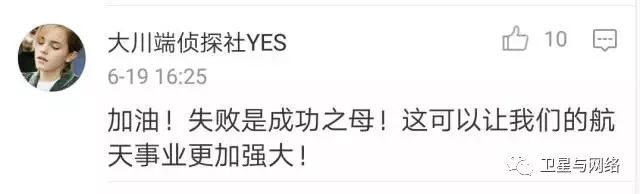

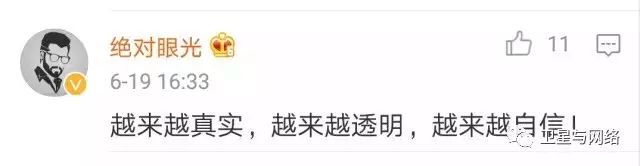

就在发射后的第二日,也就是6月20日,由《环球时报》编辑的一篇题为《中国航天今天火箭罕见发射失误,网友反应完全让人想不到》的文章,刷屏各社交媒体及网站,一时间“网友都选择原谅”的主题占据舆论主流。看来,随着中国航天发射任务的日益繁忙,以及全球航天活动不断进入人们的视野,对于火箭发射的风险性,社会各界早已有了客观的认识。

以上截图转自“环球时报”微信公众号

大众这样的心理,理由其实都很简单:长征火箭次次发射成功,似乎早已经毫无悬念可言;发射失败一次,就非得不依不饶?哪有百分之百的事情呢?何况这次火箭只是耍了个小脾气,把“宝宝”丢半路上,让它自己慢慢爬,最后还是有希望爬到正确位置的,这应该不算真正意义上的失败吧。——大众普遍都是这样的解读。

但是,这对于航天人可是了不得的“大事”,我们看到对此新闻发布后的一条网友评论:“航天工程出现质量问题,绝不是因网友善意的原谅一次就了事。航天内部会严格开展技术归零和管理归零工作;故障定位;机理分析;故障复现;解决措施,举一反三。”这位网友明显很了解航天。

“这些善后工作之细致,行动之迅速,都超出了大众的想象。也因此,中国航天的质量管理标准已经成为国际标准规范。”

正是因为这样特有的文化和质量管理体系,航天人从来不马虎;每次发射前,可以感受到他们如临深渊、如履薄冰的重重压力及高度的责任心。

2017年是中国航天任务极为繁重的一年。对于主力运载火箭供应商的中国运载火箭技术研究院来说,他们不但已经完成了天舟一号的发射任务,还即将迎来两次长征五号的发射,其中一次是东方红五号平台的首射,一次是嫦娥五号月球采样返回探测器。而在研的长征九号火箭尺寸空前,有可能创造人类运载火箭的起飞重量记录。她所带来的研制难度和工作量也必然是空前的。为了应对国际商业航天市场的冲击,中国运载火箭技术研究院还要努力追寻技术创新和管理创新,包括对可重复使用火箭的研制和商业火箭公司的筹建。

系列截图为中国航天科技集团公司公众号近期发布的相关文章,管中窥豹,可见任务之繁重。

以上任务的分量之重,可以让神经最坚强的人夜也难寐。所以,在长征三号这个成熟型号上出现了疏忽,完全是可以理解的。事实上,长征三号乙的故障,也在概率之内。我们都知道,用于发射无人载荷的火箭,可靠性都控制在91%,否则成本就会提高到不可接受的程度。只有载人火箭的可靠性需要提高到97%,毕竟人命关天。

那么,长征三号乙的历史表现到底怎么样?

航天科技集团公司正式承认发射故障的消息后,著名的民间航天评论人士“空天松鼠”在朋友圈中表示,“长三甲系列成功率很高了,比不过美国的宇宙神-5和德尔塔-4火箭,但比质子是高得多”。(注:长三乙是在长三甲基础上捆绑四个助推器,与基本型长征三号区别很大,因此部分研究者认为长三甲、长三乙和长三丙是一个全新的系列)。作为一个以言辞苛刻而著称的评论家,空天松鼠能有这番表态着实不易。

我们不妨真的来翻一下有关的历史记录。

根据中国长城工业集团有限公司发布的中国火箭飞行记录,自从1994年2月8日长征三号甲首次投入使用以来,甲乙丙三个型号总计飞行79次,一共只有三次没有取得成功,成功率达到96.2%,这已经是载人火箭的可靠性水平了。

这三次不成功都发生在长征三号乙身上,其中1996年2月15日的首次发射失败;2009年8月31日的发射有所异常,和今年6月18日的发射情况很相似。所以我们把范围缩小到长三乙这一个型号,在21年的岁月里,这种火箭总共发射39次,成功率达到92.3%,超过了91%这个设计可靠性指标。

在长征三号乙发生故障以后,解决问题的重担就再一次落到了中国空间技术研究院的身上,集团公司领导也对此寄予厚望。根据民间爱好者从国外空间监视系统发布的数据分析,中星9A已经开始不断提升轨道,向着目标轨道迈进。另据朋友圈传来的消息,轨道提升过程比预想的要顺利。这不但有效减小了发射故障带来的心理阴影面积,也让人们体会到了珍贵的手足情、战友情。

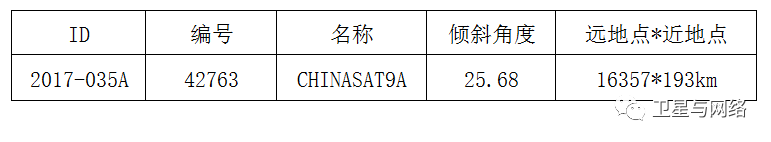

中星9A入轨参数。 @航天爱好者网 林晓奕 提供

中星9A入轨参数。 @航天爱好者网 林晓奕 提供

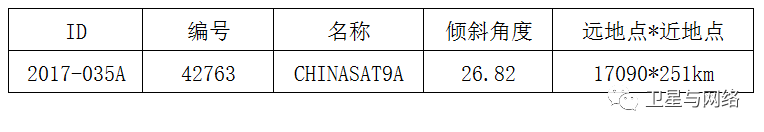

截至目前,最新的中星9A轨道参数。 @航天爱好者网 林晓奕 提供

中国空间技术研究院和中国运载火箭技术研究院是航天科技集团在京的两大骨干科研生产实体,虽然这两家单位经常为了任务分配、干部提拔、政策倾向而互发牢骚。

但是,在重大型号等任务面前,其中任何一家单位遇到了危难时刻,另外一家单位都会义无反顾地冲上去解救危局。

实际上,这两家单位从领导到员工,有着千丝万缕的同窗之谊、战友之情乃至通婚之好、舔犊之情,更有着为了国家利益、民族荣誉而奋勇向前的共同信念。这样的团队协作同样渗透在航天的各个单位之间。形成了让外人羡慕的优良组织文化,也就是我们常说的航天精神。

洗地归洗地,中星9A的不顺利还是应当作为一次质量警钟来看待。在新老型号交替的阶段,无论多么强大的航天科研单位都会面临着资源不足的问题。这种资源不足会具象化到各级科研人员的休息时间和睡眠时间上。实际上,中国运载火箭技术研究院的各级领导、中层干部和一线科研人员,有很多人已经很久没有休假过了。

这就为我们的航天提出了一个新的要求,可不可以采取手段,进一步提高整个组织的运行效率?例如,可以用信息化、智能化的系统来提供帮助,更好地把人们从事务性的工作中解脱出来,把精力放在创新和查缺补漏上?再例如,一些低水平、重复性、不敏感的工作,是不是可以外包给各类商业企业,让核心科研单位把资源和能力放在刀刃上?

中国航天从创业至今,已经经历了许多次自我革命、流程再造,每一次都迎来了浴火重生。今天的中国航天、中国运载火箭技术研究院,无论从人力、物力、财力上,都比钱老等老一辈科学家初创航天时充裕得多,有足够的资源来实现管理创新、组织创新和技术创新。因此,在这次发射异常之后,质量问题当然要抓紧,但我们的心情还是要放松一点,更加繁重的任务,还排在下半年的时间表上。

毕竟,只有英雄才可以上华山论剑。哪怕在上山途中跌了一跤,英雄还是英雄。在进军宇宙的征途上,英雄是不会停歇的。

【 猜你想读】

▼

【独家】为航天设立远大目标!

分享最前瞻性话题,

传递最正能量声音。

卫星应用领域第一刊

内容、营销合作请联系:

微信号:nongyan258766

投稿邮箱:

Emil:[email protected]

杂志订阅请联系:

Emil:dingyue@yinhexi.la

觉得不错,请点赞↓↓