“一个身穿青袍的枯瘦僧人拿着一把扫帚,正在弓身扫地。这僧人年纪不小,稀稀疏疏的几根长须已然全白……”

这是《天龙八部》里对少林寺中一位扫地僧的描述。小说中,几十年来少林僧人从未察觉到这位扫地僧。

然而就是这样一位其貌不扬的扫地僧,武功和阅历却都高深莫测。

当然,这位深藏不露的少林寺扫地僧只是小说里虚构的人物,不过现实生活中,这种气度雍容,宠辱不惊,“大隐隐于市”的高人也并非不存在。

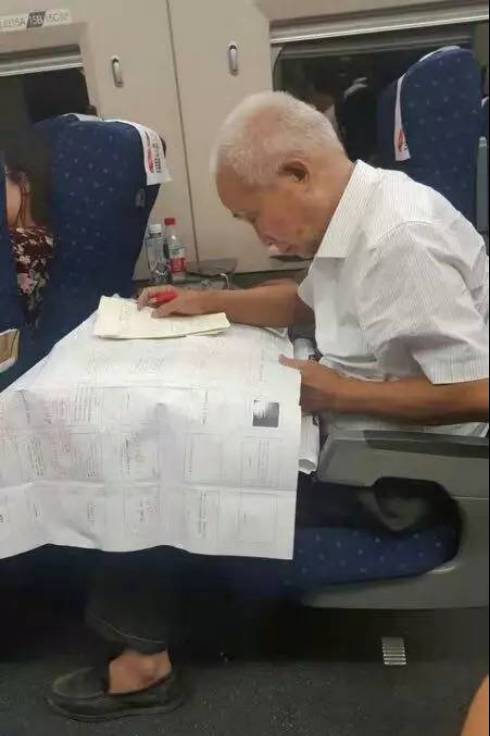

6月13日,一张图刷爆了互联网:在高铁二等座上,一位身穿旧皮鞋、白发苍苍的老人拿着笔纸,神情专注地在修改校对着什么。

这位老人是中国工程院首批院士刘先林。今年已78岁的他同时也是测绘仪器国产化的积极倡导者,中国测绘科学研究院名誉院长,曾两次获得国家科技进步一等奖。

这张照片最早由同车厢的乘客拍下来,被朋友发到了微博上。不到两个小时就吸引了2万+转载、1万+评论和28万+点赞。网友纷纷留言,表示对这位老前辈的敬佩之情,称赞这才是中国的灵魂和脊梁。

得知这件事情后,很多媒体想要报道刘先林院士,却都被他拒绝了:

据了解,刘先林院士曾用很少的科研经费取得了一系列重大科研成果,填补多项国内空白,为国家节省资金2亿多元,创汇1000多万元,但自己的生活却过的十分朴素。很多眼尖的网友发现了刘先林院士穿的旧皮鞋,不由得更加敬佩了。

其实,在我国的各个领域中,都有一些对自己的生活要求很低,却对自己所从事的事业倾尽心血的“朴实先生”。

这是一位已退休20几年的94高龄的老先生。但陆老似乎并没有闲下来,自1994年来到中山市板芙镇敬老院以来到现在,陆老每天一大早锻炼完后就回到门卫室拿报纸,把所有报纸看一遍后再夹到报夹上供大家取阅。他的衣物被子也都自己整理得井井有条。

94岁的陆樑老先生

(图片来源:新快报)

最令人惊讶的是,这位常年穿着一件一件褪色的棉质T恤和一条银灰色长裤的老人,从每个月20多元到退休前200多元,却为他供职的板芙中学捐赠了25.8 万元,这25.8 万元是他毕生的积蓄。

1990年至1993年期间,陆樑老先生是中山市板芙中学的英语英语老师,也是这所学校年纪最大的教师。一生未娶的他,无儿无女却桃李满天下。与陆樑老先生共事三年的黄炳培院长说:“因退休后仍有学生向他请教英语方面的问题,他也爽快答应从不拒绝……人多的时候他的房间有七八个学生。直到去年他的耳朵基本听不见,视力也下降好多,才拒绝接受学生辅导。”

陆老说,当时工资虽然不高,但很开心,是党给了他机会,他要回报学校、感恩师生。“其间,校长也跟我说,给我评高级教师,我说不要了,自己都快60岁了,把机会留给年轻人。”

今年01月09日,刚刚过完86岁生日的屠呦呦获得了2016年度国家最高科学技术奖,奖金500万。2015年10月5日,她因为发现青蒿素,有效降低疟疾患者的死亡率而获诺贝尔生理学或医学奖。

屠呦呦(图片来源于网络)

为了确定青蒿素对人类的有效性,屠呦呦和研究组的成员整天泡在实验室,甚至以身试药。她还曾因乙醚得了中毒型肝炎,而她团队中的钟裕荣,则切除了部分气管和肺叶,另一位研究人员崔淑莲,则很早就过世了。

然而她并没有放弃,在经历191次试验后,屠呦呦课题组终于发现了抗疟效果为100%的青蒿提取物。目前,中国中医科学院已经将青蒿素系列研究列入中药所发展的重点任务,将阐明青蒿素类药物的耐药机制及其控制方法,以及临床应用。

若不是因为这些奖项,以及在瑞典卡罗林斯卡医学院诺贝尔大厅发表的主题演讲,这位常年身着白大褂的老人,可能我们到现在也不认识。

而在生活上从不讲究的屠呦呦还在86岁生日那天捐资100万元人民币设立了“北京大学屠呦呦医药人才奖励基金”。屠呦呦说,自己有今天的成绩,要感谢母校的培养,自己还有很多研究没有完成,希望北大、北医的年轻人能够接过接力棒。

央视的一档文艺气息浓厚的节目《朗读者》在第一期,让一位96岁的翻译界泰斗许渊冲瞬间上了热搜榜。他和主持人的对话,感动了无数人。

而这位从事文学翻译长达六十余年,译作涵盖中、英、法等语种,被誉为“诗译英法唯一人”的北京大学教授,翻译家,此前几乎鲜为人知。

许渊冲老先生在《朗读者》舞台上

而就是这样一位96高龄的老人,直到现在还每天工作到凌晨三、四点,对于“熬夜”,他贡献了一版颇文艺的说法,“从夜里偷点时间。”一生翻译了无数译诗译文的他,自己生活却过的十分简陋,有网友晒出曾与许老的一段往事:

2007年,许先生得了直肠癌, 医生说他最多只有7年生命。但就在2014年,医生说的那个生命的终点,许先生获得了世界最高翻译奖项“北极光”杰出文学翻译奖。 96岁的翻译家许渊冲在《朗读者》舞台上说:“让中国文化得到认可,我要走也没有什么遗憾了。”

北京大学哲学系教授、中华孔子学会常务副会长干春松对许渊冲记忆深刻:“他不仅翻译了《牡丹亭》,还把《诗经》《楚辞》《宋词》等翻译成英语和法语,将许多中国古代的典籍以一种十分优美的方式呈现在世界面前。同时,他也积极介绍西方的经典作品给中国的读者。这对于中国传统文化价值回归有着重要意义。”

我们可能很多人对法学没有什么概念,对这位如今已93高龄的梁老也不太熟知。但上过他的课的学生都知道,没有充分准备与研究,绝对不上讲台,这是梁西教授在多年教学中的首要原则。梁老先生曾说:“我做了一辈子‘教书匠’,就专心种我那‘一亩三分地’,精耕细作,终身不怠,但我无怨无悔。”

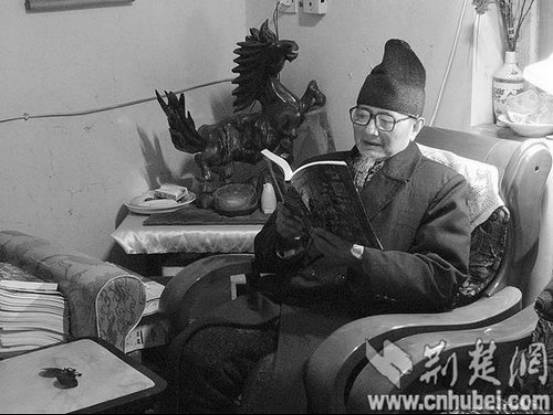

梁西教授(图片来源:荆楚网)

而这位带着老花镜,胡子长了也不刮的老人家,还是著名的国际法学家,是中国国际组织法的开拓者与奠基人,也是新中国上世纪50年代大学教师中最早的兼职律师之一,曾多次出席最高人民法院与北京市法院重大涉外案件的庭审。

梁老潜心研究以联合国为核心的国际组织,日复一日,夜以继日,视力急骤下降。著作等身却依旧家境清贫。提起自己近两年编著的《法学教育方法论》,88岁高龄的梁西老先生谦逊地说,这本强调大学生“自我塑造”的书,主要来自对自身点滴的具体回顾,是一些“实用”的经验之谈:“现在年纪大了,想把自己的经验和走的弯路总结出来,给年轻人作参考。”