考虑到手机端阅读的特点,我们特地邀请作者撰写了文章精华版,与全文一起推出,方便读者在较短时间内了解文章内容。对该主题感兴趣的读者,可进一步阅读全文。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

——精华版——

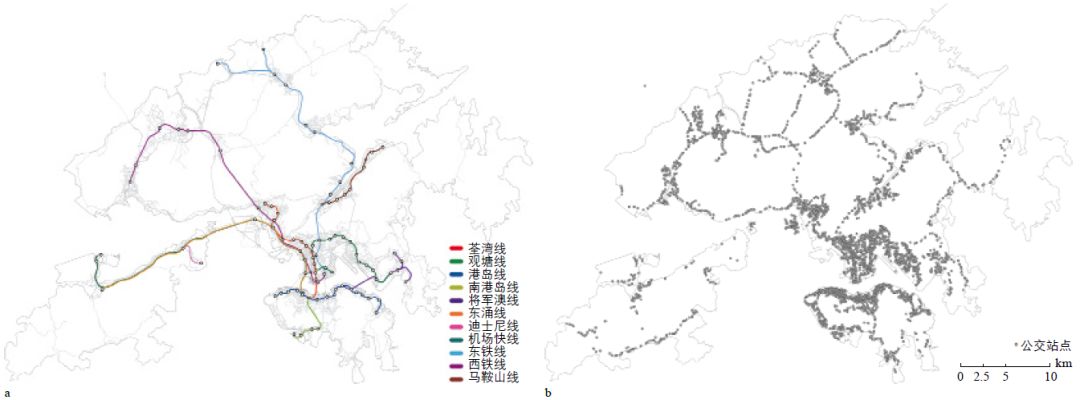

香港作为集极端地形和气候、特殊体制和发展历史以及城市创新为一体的独特城市,其城市开发高度聚集于维港两岸的都会区及沿轨道和公路网络发展的多个新市镇。另外,与大多数大城市地铁线网的较大环形+放射支线的形态相比,香港的地铁网络布局亦十分独特,其支线是主要的组成部分,而几乎所有的支线都汇合到中环—香港站、金钟站、尖沙咀

—

九龙站等少数“核心站点”。毫无疑问,香港是一个拥挤的城市。分析香港如何应对空间局限性,了解其极端布局与拥挤的关系,将为高密度城市的空间发展布局与经济活动提供一定的启示,符合城市设计导控“以人为本”的转型需求。

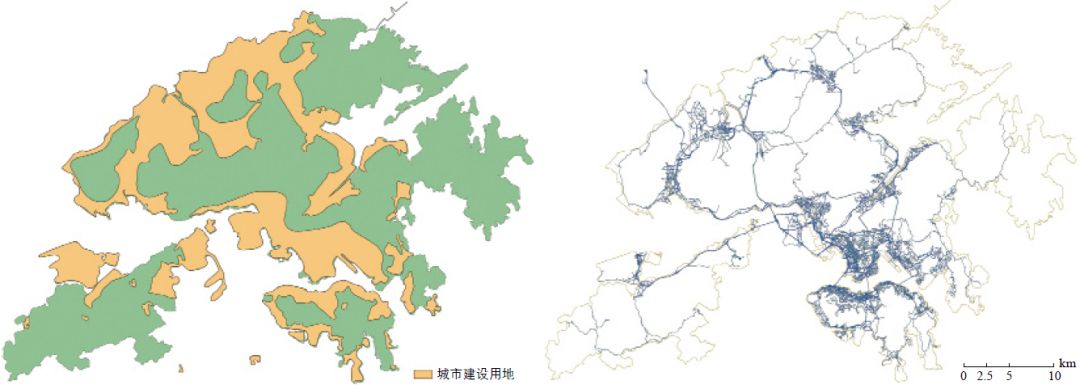

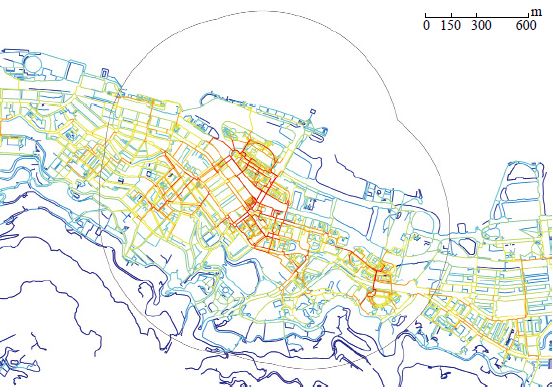

新数据环境和各种新技术方法为精细尺度下的城市形态测度提供了可能,近年来,奥克兰、墨尔本、上海、香港等城市开始绘制城市中心区的步行系统,步行网络的重要性逐步体现。鉴于香港独特的城市形态,香港大学建筑学院利用三维步行网络连接高密度建成环境,绘制了详细的室外和室内步行网络,其中室外步行网络覆盖了大部分建成区(图1)。

图1 香港独特的城市形态及室外步行网络

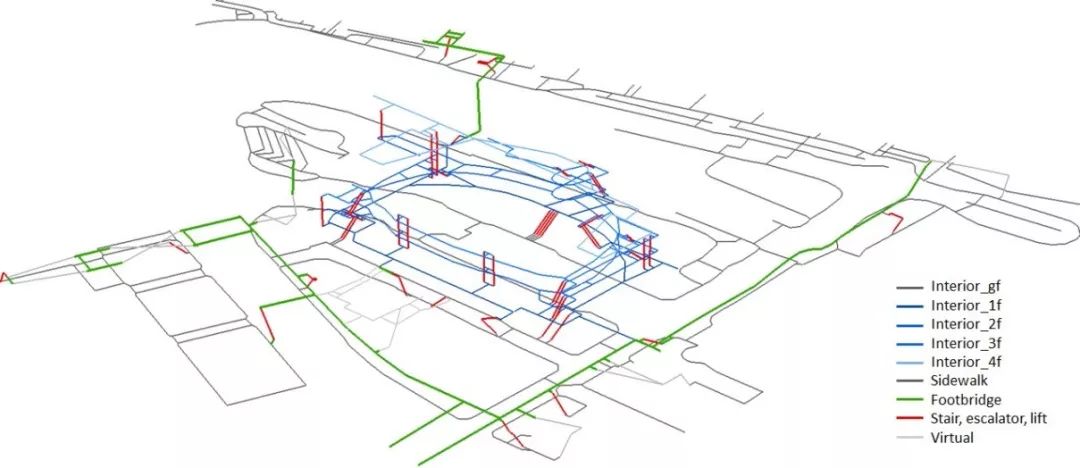

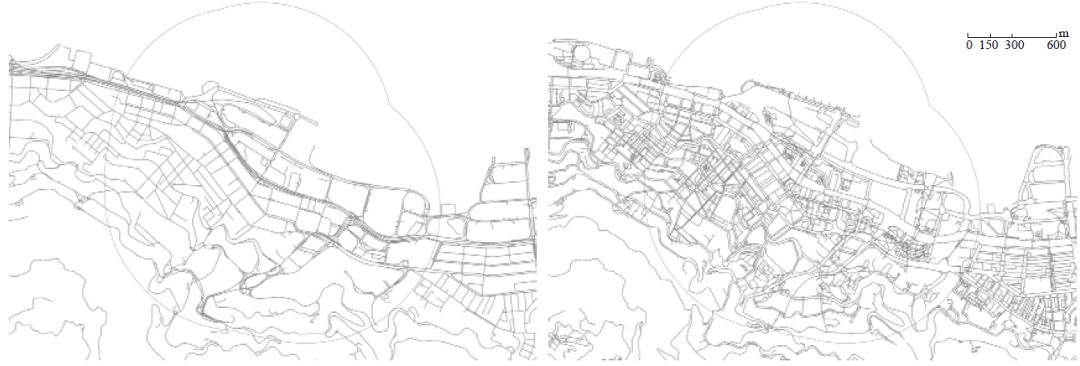

针对中环—香港站地区地下、地面和空中相联系、公共与私有相结合的多层次复杂步行系统,绘制地铁站各出入口800米范围内所有与地下通道,或通过二层步行系统相连的建筑物内公共步行路径(图2,图3),合并到室外步行网络上,形成完整的室内+室外三维步行网络模型。

图2 研究范围内与公共步行路径相连的建筑物

图3 室内三维步行网络建模示例——香港国际金融中心(IFC)

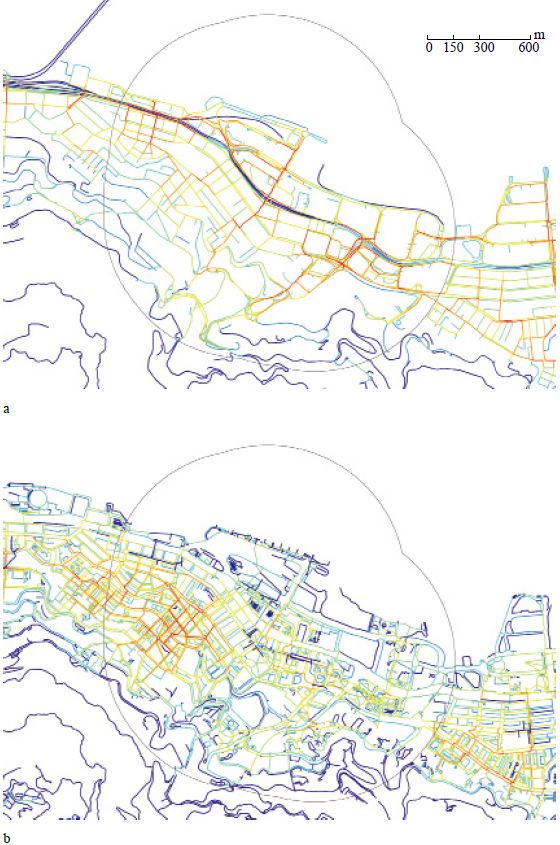

研究结合ArcGIS平台和三维视角的空间设计网络分析软件sDNA+,引入新的测算方法——复合距离(hybrid distance)度量法,比较了道路中心线模型、室外步行模型,以及室内+室外三维步行网络模型的活动潜力分布。结果表明,传统的道路中心线或室外步行网络模型对于分析高度层叠化区域的步行潜力是不足够的。二维的室外详细步行网络显现了中环地区步行体系中的第一层级,即地面层;室内外三维步行网络可同时反映中环步行体系的第一与第二层级,即地面街道与步行天桥两个体系,体现了在复杂的三维步行空间环境中建立完整室内外模型的重要性。

研究一方面提供了三维空间网络分析的新方法,提升了空间分析的可视化;另一方面,有了完整的室内+室外三维步行网络模型,对其分析得到的穿行度指标与城市空间活力之间的关系也更加精确,有助于城市设计师解读建筑与城市空间中的认知行为;此外,“角度—米制”复合的全新度量方式,为空间结构关系的度量提供了新的可能性。

——全文——

【摘要】本文结合地理信息系统与空间设计网络分析软件,以香港中环地区的多层面步行体系为例,分析三维建成环境的空间网络,测度高密度多层面建成环境空间和人的活动分布之间的关系。对室外步行网络模型与室内+室外步行网络模型的比较表明,完整的室内外三维模型不仅有助于提升空间网络分析的可视化,其分析得到的穿行度指标与城市空间活力之间的关系也更加精确,有助于城市设计师解码人本尺度的空间认知与行为。

引言

作为一个集极端地形、气候、体制、发展历史和城市创新为一体的独特城市,香港是全球人口最稠密的城市之一,平均人口密度为6780人/k㎡;同时由于陡峭地形与水域的影响,只有20%的土地坡度低于1∶5,主要的发展集中于总面积25%的范围内,形成了超高密度的城市建设。我们常说“香港土地稀缺”,准确的说法应该是“香港平坦和适宜建设的土地十分稀缺”。虽然香港是世界上拥有最成功公共交通系统的城市之一,其公共交通出行量占总出行量的88%,城市轨道交通出行量达到公共交通出行量的34%,但香港仍是一个拥挤的城市,地铁车厢、地铁站以及周边商业综合体,甚至街道与步行天桥上都会出现拥挤。在此背景下,分析香港如何应对空间局限性,了解其极端布局与拥挤的关系,将为内地高密度城市的空间发展布局与经济活动提供一定的启示,符合城市设计导控“以人为本”的转型需求。

人本尺度城市形态的测度关注城市空间设计如何作用于城市品质及经济、社会和生态等维度,以及测度方法与效应评估的规划设计响应,以大数据和开放数据为代表的新数据环境和各种新技术方法为精细尺度下的城市形态测度提供了可能。但以往的定量研究,与土地规划和车辆交通的海量数据库相比,很少有与步行直接相关的信息或数据,直到近年来,奥克兰、墨尔本、上海、香港等城市才开始绘制城市中心区的步行系统,对步行网络的重视程度逐步提升。基于此,本研究综合应用ArcGIS平台和三维视角的空间设计网络分析(sDNA: Spatial Design Network Analysis)与城市中真实的活动分布,分析和评价高密度建成环境空间特征与行人活动之间的关系,并对sDNA这一分析工具在三维空间的应用作一些探索。

1 研究案例与数据

1.1 香港极端城市形态与交通布局

香港从1840年代以来经历了贸易商埠、工业城市、自由港形式的国际性城市等三个阶段的变迁。但城市空间形态并没有随着阶段性的变化而变化,由于地理条件限制,其城市经济体系对市中心区高度依赖,形成了高度集中化的城市形态。1970年代以后,香港开始新市镇建设,同时将城市密度分区原则运用于城市规划,经过30多年的发展,形成了紧凑的建成区与疏朗的开放空间并存的城市形态。

香港的城市形态特征与其城市交通发展密不可分,整体来看,其城市形态是由城市主要道路连接的带状建设用地形成,这些条带由山体或河流分隔而成。城市开发高度聚集于维港两岸的都会区及沿轨道和公路网络发展的多个新市镇,高密度开发带区之间的区域主要为山地与公园,约占香港地域面积的65%,市区建成区嵌套于大型公园之间(图1)。

图1 香港城市建设用地与道路中心线网络

香港的城市交通系统依靠铁路(港铁与轻铁)、巴士、电车、渡轮等形成以公交站点为中心、5~10分钟步行路程为半径的公共交通导向的发展模式,这一模式与其“分散式集中”的土地开发耦合,保证了公共交通的使用频率。与大多数大城市地铁线网较大的环形加放射支线的形态相比,香港的地铁网络布局十分独特,其支线是主要的组成部分,线路延伸距离长,而核心换乘站点仅有中环—香港站、金钟站、尖沙咀—九龙站等少数几个,几乎所有的支线都汇合到这几个“核心站点”(图2左)。从地面公交站点的布局不难发现,公交站点同样汇集在同一个地区,增加了核心地区的行人拥挤程度(图2右)。

图2 香港铁路网络与公交站点分布

1.2 建构复杂城市环境的三维空间网络模型

上文提到的针对城市中心区步行系统的研究中,奥克兰市政局的步行研究报告仍采用传统的道路中心线图分析步行可达性与连通性;墨尔本的研究绘制了包括人行道、交叉口、斑马线等类别的详细室外行人网络,以理解城市中经济活动分布与步行可达效应之间的关系。鉴于香港独特的城市形态,为了通过网络科学的分析技术模拟行人活动情况,香港大学建筑学院利用三维步行网络连接高密度建成环境,绘制详细的室外和室内步行网络。室外步行网络包括人行道、台阶、坡道、人行横道、步行天桥、地下通道、自动扶梯、电梯等超过20个类别的步行路径,覆盖了香港的大部分建成区,与政府开放的道路中心线网络数据(全香港的网络总长度为3365km)

【香港政府于2011年启用“资料一线通”(https://data.gov.hk/),2015年3月全面更新,开放包括公共设施的地理参考数据和主要道路的实时交通资料等在内的数据】

相比,详细的步行网络总长度超过8000km,能较好地协助理解城市的宜步行性(图3)。

图3 中环地区道路中心线与室外详细步行网络

中环—香港站地区多层次的步行系统将地下层的快速交通、地面层的常规交通以及空中步道驳接在一起,形成一个错综复杂的系统。由于公共交通集聚,同时有机场快线、地铁东涌线、港岛线、荃湾线、公交车站、过海轮渡码头等交通站点,加之“轨道+物业”的开发模式、复杂气候状况、狭窄的地形、20世纪人车分流设计理念的影响,使得中环地区成为高度拥挤的垂直开发地区,形成了地下、地面和空中联系,公共与私有结合的多层次复杂步行系统。《悬浮城市》一书通过绘制一系列三维的空间模型描述了香港复杂的“公—私”空间关系,但该书并未提出对步行环境的量化测度指标。为此,我们以中环—香港站地区为例,绘制了地铁站各出入口800m范围内所有与地下通道或二层步行系统相连的建筑物内公共步行路径,并合并到室外步行网络上,形成完整的室内+室外三维步行网络模型(图4)。

图4 中环地区室内+室外完整步行网络

2 基于三维空间网络分析的城市空间形态特征量化解读

针对空间网络进行量化分析的方法中,以1870年代兴起的空间句法理论较具代表性,但其在城市空间形态结构方面的应用仅涉及二维空间,在三维空间分析方面有较大的局限性。随着城市空间的立体化发展,陆续有学者对空间句法进行多层面的尝试。张与佩恩对伦敦的巴比肯地区与南岸地区进行句法计算,采用主入口、楼层转换等空间变量对整合度值进行修正,其与步行流量的相关性大幅提高。劳研究了香港岛中心区的多层面公共空间,在传统句法模型基础上加权了垂直高度变化与水平街区尺度两个变量。庄宇等以上海五角场地区为例,采用垂直联系类型、路径与垂直联系的距离等变量对句法模型进行了修正。这些研究主要以手动连接不同平面上的垂直联系,并采用变量对度量值进行修正作为主要研究方法,拓展了空间句法在三维层面的应用。但这种解决方法在超过三层的三维空间环境中极难实现,并且不同案例中采用的变量也有较大差别,不易统一应用。陆毅提出的基于ArcGIS平台的三维可视图论分析方法突破了二维空间应用的限制,但其侧重于建筑空间内部的视觉可达性分析。

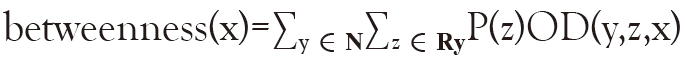

鉴于此,我们基于ArcGIS平台和三维视角的空间设计网络分析软件(sDNA),来计算三维网络的活动分布潜力。sDNA为英国卡迪夫大学开发的空间网络分析工具,其采用标准路径中心线方法建构网络,与传统网络分析不同的是,包括楼梯、电梯、扶梯以及踏步等在内的所有垂直转换空间均通过在AutoCAD或ArcScene等三维环境中创建和显示,导入GIS平台后,sDNA对距离、角度或方向的变化在X、Y、Z轴上等同计算,因而不需要增加任何额外变量即可度量路径在垂直方向的差异。度量值方面,sDNA继承了社会网络分析中的“中心性”概念,采用“穿行度”(betweenness)与“接近度”(closeness)度量网络空间的“中心性”变化。其中,穿行度可用于分析社会网络中个体的重要性,计算的是每个街道段x在特定分析半径内被其他任意两个街道段y与z之间最“短”路径穿过的次数,反映了该街道段作为穿越性运动通道(through-movement)的潜力。本研究关注空间网络的流量潜力,因而在具体的度量上选用“穿行度”作为指标:

(1)

(1)

式(1)中,(y,z,x)为

:

【当x街道段为路径起点(y)或终点(z)时,即x=y≠z或x=z≠y时,为OD(y,z,x) 赋予 1/2的数值;当计算x街道段自身同时为起点与终点(即从x到x)时,为OD(y,z,x)赋予1/3的数值(https://www.cardiff.ac.uk/sdna/)】

在认知领域,我们已经知道欧几里德距离(米制距离)、方向转换次数(拓扑距离)、角度变化(角度距离)等均与人的寻路行为有着极大的关系。但三种方式各有其优缺点:米制距离可以准确表达城市网络中路径的实际长短,却无法考量转弯、角度变化等几何因素;拓扑距离可以度量方向变化的次数,但在距离长短与角度大小的度量方面有局限性;角度加权法可以描述城市网络中路径的几何特点,但忽略了实际米制距离。不少学者在空间网络分析中探讨了度量方式的选用,如:希利尔与饭田慎一在伦敦四个地区的研究中,将空间句法中“最短路径”的定义从单纯拓扑深度下的距离拓展到角度距离和米制距离;特纳的一项研究亦证实,角度加权法与米制分段法的度量值均与观察到的车流量有较好相关性,并指出可以将这两种度量方法合并以真实反映系统中的最短路径。本研究的分析因此引入了新的测算方法:复合距离(hybrid distance)度量法,即同时考虑最小的角度变化(angular distance)与最短的米制距离(euclidean distance)。

空间网络分析中,不同分析半径下的可达性结果对应着相应距离出行行为对道路的选择度。一般来说,小尺度的半径限制下(如500m),计算只考虑该半径范围内的街道段,超出范围的街道段不参与计算,结果可体现步行出行的潜力分布;反之,大尺度的半径(如5000m)将更大的区域纳入计算,可以突出机动车出行潜力高的道路。根据2011年香港交通习惯调查报告,出行者由行程的起点或终点往来其他机动交通工具或换乘之间的步行行程段的步行时间中位数为3~5分钟,相当于200~400m步行距离,超过75%的步行时间在5分钟以下,因此在作步行网络分析时,本研究计算了以400m为分析半径的穿行度。在此基础上,采用研究范围内15个观测点的步行流量实测数据

【数据来源于奥雅纳工程顾问(香港)有限公司2011年对上环—湾仔地区的步行流量实测,原调查共选取18个地面观测点和10个步行天桥观测点,样本点较均匀地分布在研究区域内主要道路和天桥上,观测7—10am与5—8pm共六小时的连续行人流量,本文采用其中位于研究范围内的15个观测点数据】

,分析城市空间活力与前文提及的室外步行网络和室内+室外三维步行网络中的潜力分布(穿行度)之间的关系。

3 街区尺度空间组构与步行活动的关系

3.1 香港中环地区活动潜力分布分析

港岛地区街道的构成在东西方向主要为与海岸线平行的交通干道,南北方向有很多连续台阶的商业步行街,中环地区的步行体系是由人行道、步行街、天桥、地下通道,以及屋顶花园和建筑的共享大厅等连接和叠加在一起的层级化步行体系。图5为基于城市道路中心线网与室外详细步行网计算得到的步行流量潜力分布。对比道路中心线网络与详细步行网络可以看到二者所呈现的分析结果不一致,仅采用基于机动车道路中心线的网络缺少大量南北向的步行联系,因此对于分析步行潜力而言是不够的(图5a)。

图5 中环地区步行活动潜力分布:a-基于道路中心线;b-基于室外详细步行网络(分析半径为400m)

由室外详细步行网络的分析结果看到,中环地区地面层的活力中心聚集在中环—上环的中间地带(图5b)。这一区域的道路网格形成于19世纪后半叶,一直保留至今,街区尺度较小、交叉点密集,提供了高连通性,有利于步行活动。1993年由港英政府建成的中环—半山自动扶梯通道依附区域中两条历史悠久的石阶道路——阁鳞街和些利街,跨越中环—半山全部横向街道,极大增强了半山地区的交通可达性及它与中环的联系,使得这两条街道成为港岛众多石阶道路中最繁忙的街道,从而刺激了沿线特色商业业态的聚集,在荷李活道南形成除传统酒吧街“兰桂坊”以外的餐饮和娱乐业态,被称为SOHO区,是中环地区步行体系中的第一层级。图中显示,从IFC国际金融中心到太古广场第一、二期之间街区的步行联系较弱,步行流量潜力较低,但作为香港站和中环站行人汇集的空间节点,这一区域的穿行度值与实际步行流量显然不符。

从完整的室内外三维步行网络穿行度分析结果可以看到,室内步行体系的加入完全改变了步行潜力的分布模式(图6)。SOHO地区依然保持较高的步行潜力,与此同时,新的空间活力中心,如IFC商场、中环站、金钟站等区域开始显现。步行潜力分布模式的变化反映了二层天桥步行系统内部有较强的连续性,并和周围商业设施有良好的联系,整体上形成了中环地区步行体系的第二层级。

图6 中环地区基于室内—室外完整步行网络的活动潜力分布(分析半径为400m)

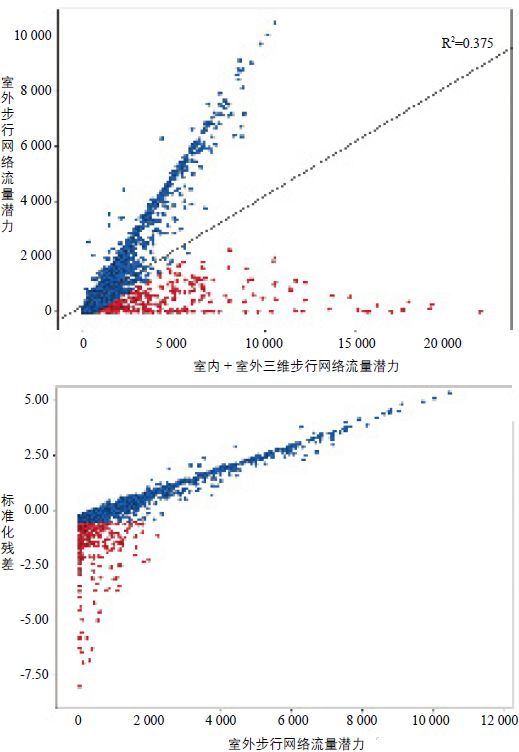

3.2 室内外步行网络独立性检验

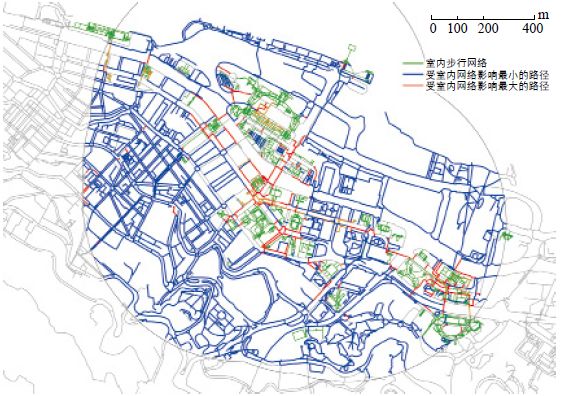

将室外步行网络与室内外三维步行网络两个模型的计算结果进行简单线性回归拟合,回归的标准化残差图可以表达室外网络的步行潜力分布受室内网络影响的强弱(图7)。大部分街道的流量潜力在两个模型中呈等比例变化(图7中蓝色点及图8中蓝色线段表示),但仍有相当比例的街道在两个模型汇总的潜力分布之间相关性很弱(图7中红色点及图8中红色线段表示),这部分街道主要围绕中环二层天桥系统分布,这是因为建筑室内公共空间由二层步行体系串联形成体系,证明了室内步行体系的加入对于预测结果的改变是显而易见的。

图7 中环地区室外步行网络与室内外三维步行网络流量潜力结果:线性拟合散点图与残差分布

图8 中环地区室外步行网络受室内步行网络影响的强弱

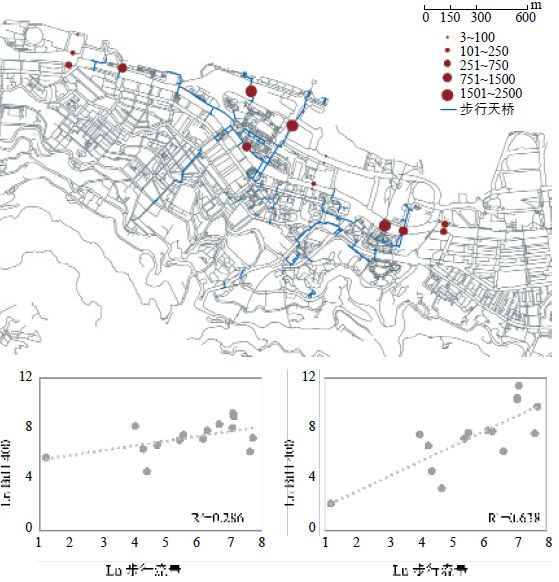

3.3 基于步行流量与穿行度指标的多元线性回归模型

图9显示的是中环地区步行流量的时均分布情况,室外步行网络与室内外三维步行网络的穿行度指标与实测步行流量的

R

2

相关度分别为0.29与0.64,证明室内外三维模型分析得到的穿行度指标与城市空间活力之间的关系更加精确。

图9 中环地区实测步行流量(人/小时)及与穿行度指标的相关度

观察步行流量实测数据,发现步行流量较高的路段均位于二层天桥上,同时呈现以公共交通站点为中心、自近向远递减的特点。通过步行活动与各空间要素的相关性分析可以发现,穿行度指标、距离MTR或公共总站点出口距离、是否位于步行天桥上等空间变量均对行人分布有显著影响(表1)。穿行度越高、距离站点出口越近且位于步行天桥上的路径其步行流量越大。

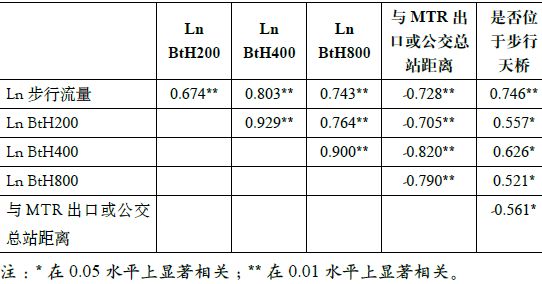

表1 步行流量与空间要素的相关性