文丨桑兵(浙江大学教授)

晚清的民族主义思想,与种族观念相伴随,

在孙中山的革命思想中,反满的确是色彩鲜明的一面。

革命党的早期宣传不乏诛杀清帝、驱逐满人甚至杀绝满人之类的激越情绪,并声言要建立纯粹汉种的中国(如邹容的《革命军》)。

▲孙中山

虽然后来革命党人一再辩明反满只是反对清帝及其统治集团,并不针对一般满人,而且反满是因为满人实行帝制,极不平等,若是帝制自为,即便是汉人做皇帝,也在天下共击之之列。

不仅要杀“满酋”,更要杀“协助满酋残害同胞的满奴汉奸”。

可是驱逐鞑虏,恢复中华,确实带有种族排斥的指向。

受此影响,反满情绪高昂者就怀有强烈的排满意向。

如1908年3月10日《中兴日报》刊发希侠来稿《对满愤言》,明确宣称:

排满者,排去满虏之全数,非排去满虏之君位也。

满虏之践吾土、食吾毛、敲吾骨、吸吾血、受吾豢养者已二百六十余年矣。此二百六十余年之中,吾汉人之受戮而死、饥饿而死、失业而死、漂流而死者总计已达满虏全数三倍之多矣,吾汉人遭满虏如此之惨,即使取彼满虏五兆人全数而戮之以为京观亦不为过,而何止于排之而已也。……

务使满虏为齑粉、汉奸为肉泥、中国为干净土、满州[洲]为血泪场、十八行省为自由园、四百兆人为主人翁、蒙藏回疆为游乐所、昆仑乌岭为升旗山、黄河扬江为澄清水,斯为排满之结果,斯为汉族之光荣,斯为历史之辉耀。

▲中兴日报

武昌起事之前,所有的反满宣传只是宣之于口,暗杀起义中针对满人的举动,也只有局部作用。

而自武昌成立军政府起,作为新生政权如何处置与满人的关系,就成为亟待解决的全面性实际问题。

就情理而言,当时大致有

四种选项

:

其一,实行种族复仇,从肉体上消灭满人;其二,将满人逐回东北;其三,18行省独立,脱离清廷统治;其四,五族平等,共建共和。

第一种选项,实际上可以说并不存在

,即使是激进的排满主张者,也懂得必须遵守文明的原则,才能不被各国视为野蛮。不过,在起事的初期,最早揭竿而起的地区特别担心清廷反攻倒算,好像摸黑夜行者不停地大声呼喊一样,用过激的口号一面为自己壮胆,一面鼓动人们起而响应,希望一鼓作气,取得胜利,消除危机。

如湖北军政府的《兴汉军歌》就有“杀尽胡儿兴大汉”的歌词。不过,整体看来,作为一次全国范围的革命,除个别地区外,总体上人员伤亡较小。报复性的屠满事件很少出现,偶尔发生的秘密会社成员的滥杀很快得到制止,对象也主要限于军人。

第二种选项,道理上似乎是冲突双方解决矛盾的途径之一,满人被驱逐回其龙兴之地,汉人则重新掌控关内中土地区,各归本位。所谓反清复明,预想的结局便是如此。

可是无论清方还是民党,几乎没有人想过用这样的方式解决问题。

这无疑表明革命党已经不将满人视为非我族类,而满人也不以中华之外的异类自我定位。

第三种选项,在清廷坚持不退而民党又无力直捣黄龙的情况下,有可能发生。

按照孙中山的解释,各地独立,便是向清朝独立,而不是向中国独立。但是如果原来的18行省独立,势必导致南北分治的局面。武昌军政府用18星旗,象征18省,就包含这样的意思。

南京临时政府参议会议决用五色旗为国旗,孙中山以民国各省用旗有三,武汉首义十八星旗、苏浙五色旗和汉族共和党天日旗。他本人不倾向于用五色旗,因为这原为清海军一二品官员用旗,失体;以五色代五族,分配代色,取义不确,如以黄代满;五族平等,而上下排列,仍有阶级。武昌主张用首义之旗,孙中山则倾向天日旗。但希望民选国会成立后再定。

第四种选项,也就是历史进程实际发生的真实选项。

从现有观念看,可以说这是最理想的结果。因为18行省的独立,固然是对清廷独立,可是其他部分就未必如此,其民族自决既可能向心参与,也可能离心脱出。在强邻环伺的态势下,一旦出现这种局面,势必引发瓜分狂潮,动乱的中国势将分崩离析。

因排满而导致分裂,显然不是革命党的政治选项。

孙中山就任南京临时政府大总统时宣言:“国家之本,在于人民。合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国,即合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人。是曰民族之统一。”

民元凡是赞成共和的,多主张民族融合民族同化,所谓五族共和,民族统一,就是要化各族之地为一国,化各族之人为一族。此处所说的回,并非民族识别后的回族,也不仅限于当时的回部,更主要的是泛指西北广袤地方的回疆。满、蒙、回、藏人数虽然不多,地域却十分辽阔。

任何一地如果从中国分离出去,都会使山河变色,造成整个国土版图大幅缩减,引起四分五裂。

多民族国家的独立,往往同时引起向心和离心两种倾向。

辛亥南北战事激烈,满、蒙、回、藏等地均出现内外势力相呼应的分离倾向。和谈成功,南北统一后,边疆危机依然持续,引发国人的高度关注。

孙中山北上之时,满蒙问题尤为凸显。

在当时国人的心目中,孙中山在外交方面拥有长才,其关于满蒙问题的对策,格外引人注目。

恰在这一微妙时刻,8月28日《大陆报》发出一封北京电,报道该报记者采访孙中山的情况,其中话题之一,就是满蒙问题。电称:

“本馆(大陆报)访员今日(廿八日)进谒孙逸仙君……谈及蒙古与满洲之状态。

孙氏之意,谓中国若以武力解决,必无效果。须待至数年之后,俟国力雄厚,然后所有领土自不难恢复。

但至一世之后,而中国人仍不能振作,以复其领土自主之权,则中国将不国。而亡国之惨,亦中国人民所当受。至借外力以恢复中国领土,则窃不敢谓然云云。”

……

▲《大陆报》的封面

《大陆报》这次采访孙中山关于满蒙问题的意见披露之后,引发不小的风波。

而控辩双方对文本的解读截然不同,是导致争议的重要原因。

杨荫杭(署名老圃)在《时事新报》发表社论《孙中山之满蒙弃置论》,对孙中山的言词提出强烈质疑和批评。

他指出“孙前总统对西《大陆报》访事谈满蒙问题,

谓满蒙尽可弃置不理。

今欲设法保持,乃无益之事。吾以为不如暂时弃去,他日我中华民国自有取回之法云云”。虽然“孙先生发此议时,慷慨激昂,扺掌而谈,谓四万万人众,若不能取回已失之地,亦不成为四万万人众之大国民。西人闻者,皆为之感动云”,但自己不能接受如此说法,并进而

提出四点质疑

:

▲《时事新报》

然记者窃有疑矣。满蒙等属地可以暂时弃去,待他日取回,则中国本部似亦可暂时弃去,待他日取回。

土地之所以不可弃者,固非以其不能取回而不可弃也。

然孙先生则因深信四万万人有取回之能力,遂倡弃置之议。此不可解者一。

满蒙等虽曰属地,实关于全局者也。

弃满蒙则日俄独得厚利,失远东列强之均势,他国岂能甘休。若他国群起而效日俄之所为,即为瓜分之实行。然则主张弃满蒙,实不啻主张弃中国全部。此不可解者二。

今日中国危机,皆伏于满蒙,今日万国视线,皆注于满蒙,吾侪小人所寤寐不忘者,皆满蒙问题也。

孙先生为建立民国之大豪杰,度必有保持之法,乃竟以保持为无益之事,不特以保持为难行,直以保持为多事。然则古今来鞠躬尽瘁,不顾成败利钝之大豪杰,自孙先生视之皆愚人矣。此不可解者三。

孙先生周流列国,所在皆考察其政治,吾国人之熟悉外国情形者,殆莫孙先生若也。然孙先生主张迁都以避外人之压逼,外人窃窃私议,既疑孙先生未读条约。此次又对外人明言保持满蒙之无益,而欲弃去不顾,恐外人又不免窃窃私议,疑孙先生不知今日国际竞争之大势,而轻于发言。

幸而孙先生无缔结条约之大权耳,设孙先生有缔结条约之大权,则今日此言出之口,明日必有无数外国代表登门而请,除满蒙属地已得先生允许外,必更有某国请弃山东一带之地,某国请弃云南一带之地,某国请弃扬子江一带之地。孙先生如反悔前言,彼必言数年之后,尽可由四万万大国民光复故土,想孙先生亦无词以拒之也。然今日孙先生固信口言之,而外国人已笑孙先生之失辞,岂前言戏之耶。此不可解者四。

杨荫杭长于文笔,又精通法律,他的文章引起舆情的关注。

为了消除负面影响,端正视听,

《民立报》特意以馆主的名义刊发社论《正〈时事新报〉中山满蒙弃置说之误解》,对事情和文本深究详解。

该文首先肯定孙中山长于外交,平日对外报记者谈话,未尝失言。辛亥归国途中,欧洲报界记者纷纷来见,孙中山无一语涉及政事。到上海后,西报记者来访,亦只能得到圆滑的谈话。西报记者因而转向郝门李(Homer Lea)刺探消息。郝门李是军人,短于外交,语语关涉中立,遂引起美国总领事的干涉。而孙中山的外交益负时誉。

《民立报》讲这段往事,无疑是为了证明孙中山处理外交的手法老练,为接下来进入正题做好铺垫。

所以接着话锋一转,切入本题:“前日《时事新报》记者以中山先生与《大陆报》访员谈满蒙问题,未尝细玩全文意义,遂目中山先生为作满蒙弃置论,所言殊骇听闻。孙先生为一代人豪,爱国巨子,岂肯倡此谬言。按之九月六日《大陆报》所登访函,益知《时事新报》所指中山欲弃置满蒙,尽属误会。

《大陆报》访函之译文曰:‘孙前总统明言彼不以目下龂龂于保持此藩属为有用。其持态以为即使失去,中国将来有得回之日。彼言辞间极著重而又惹人注意,言时声状,以一手击他手,奋然而言曰:倘此四百兆人不能于一时代间组织完备,以夺回所失疆土,则彼以为此四百兆人不应享有国家。’”

如果《民立报》的译文符合原意,的确与各报所刊登的内容有些出入,所以作者接着解读道:“读此可知中山先生当时之愤慨,固讽某某国之不应乘中国有事之秋,而实行其侵吞主义。盖外交家于谈论间不能以愤激之语直接侵人,致起国际上之交涉而伤感情,卒至无交谊可言,岂非为外交上之一失败。

故先生对于蒙藏,实以为切肤之痛,此次对《大陆报》之谈话,胸中却含有无限愤恨之气,未便形于言词,遂乃见诸颜色,以为满蒙果竟为强暴者所并,中国亦必力图恢复,不能以其亡而听之。

末且谓于一时代间必组织完备,夺回所失疆土,以示四百兆人之决心。先生为中国魁杰,坚忍之志如此,则将来满蒙即使不保,强暴者亦终不能长据吾土,藉可遏抑强暴者并吞满蒙之野心,实先生之志也。则先生又何尝有丝毫弃置满蒙之意乎!”

为了澄清事实,作者进一步征引原函:“中山先生此次谈话之有力,再读《大陆报》访函之下文,亦可了然。其文曰:‘访员屡提起孙君以彼之力引动政府,将全案宣告世界,使世界人得知中国外藩变端若何之真相。盖访员以此人为众人所注目,频年以来,皆能善用声誉,必能乘时而起。然彼不以为然,声言此举无用,世界人应已知之。且即世界人果知之,亦无能为力,岂不废然。中国今日不能如野心之国任所欲为,他日中国强大,斯时将有以处之。’”

在全面征引和解读的基础上,作者得出结论:

观于“中国今日不能如野心之国任所欲为,他日中国强大,斯时将有以处之”之语,则孙先生用意所在,益了然可见。

夫先生为创造民国之人,日以五族共和之义诏于天下,则先生对于满蒙之土地,焉有忍于弃置之理。故满蒙弃置之说,纯然出于误会,不足以毁先生。

至《大陆报》二十九日专电,不过撮取谈话中之一语而已,其真意亦不如《时事新报》所译也。《时事新报》记者以满蒙尽可弃置不理一语,代表中山先生全段谈话之精神,则不但未曾细味中山之用意,且未读《大陆报》访员之原文,抑更不知外交上之措词,故记者不得不一正其误解。

不过,《民立报》的社论虽然可以澄清《大陆报》采访报道的原意,仍然难以彻底消除人们心中的疑虑

。

当时孙中山还有另外几项主张和行事被坊间舆论与此牵扯到一起,一是主张迁都,二是拜祭明陵,三是租借甚至“割让满洲给日本”的传闻。

迁都的本意是为了防止袁世凯破坏共和,作为巩固民国的重要措施。

此时孙中山又以避让外强逼迫作为理据。而在南北两京拜祭明陵,被解读为种族复仇倾向。“老圃”就发表社论《孙先生恋恋不忘明陵》,认为元明清都是皇权专制,分别只在是否汉人王朝,既然反对专制,就不应单独拜祭明陵。

至于割让或租借满洲以换取日本对中国革命的支持,孙中山的确曾经几度在日本人士的要求下,作为交换条件与日方有所谈判,甚至可能形成某种文件。南京临时政府时期,因为财政极端困难,孙中山还想租借满洲给日本以换取大笔贷款,支撑战事和政权的运作。

而现在这些都和满蒙问题联系起来,不言而喻,是指反满的孙中山真的可能打算出让满洲。

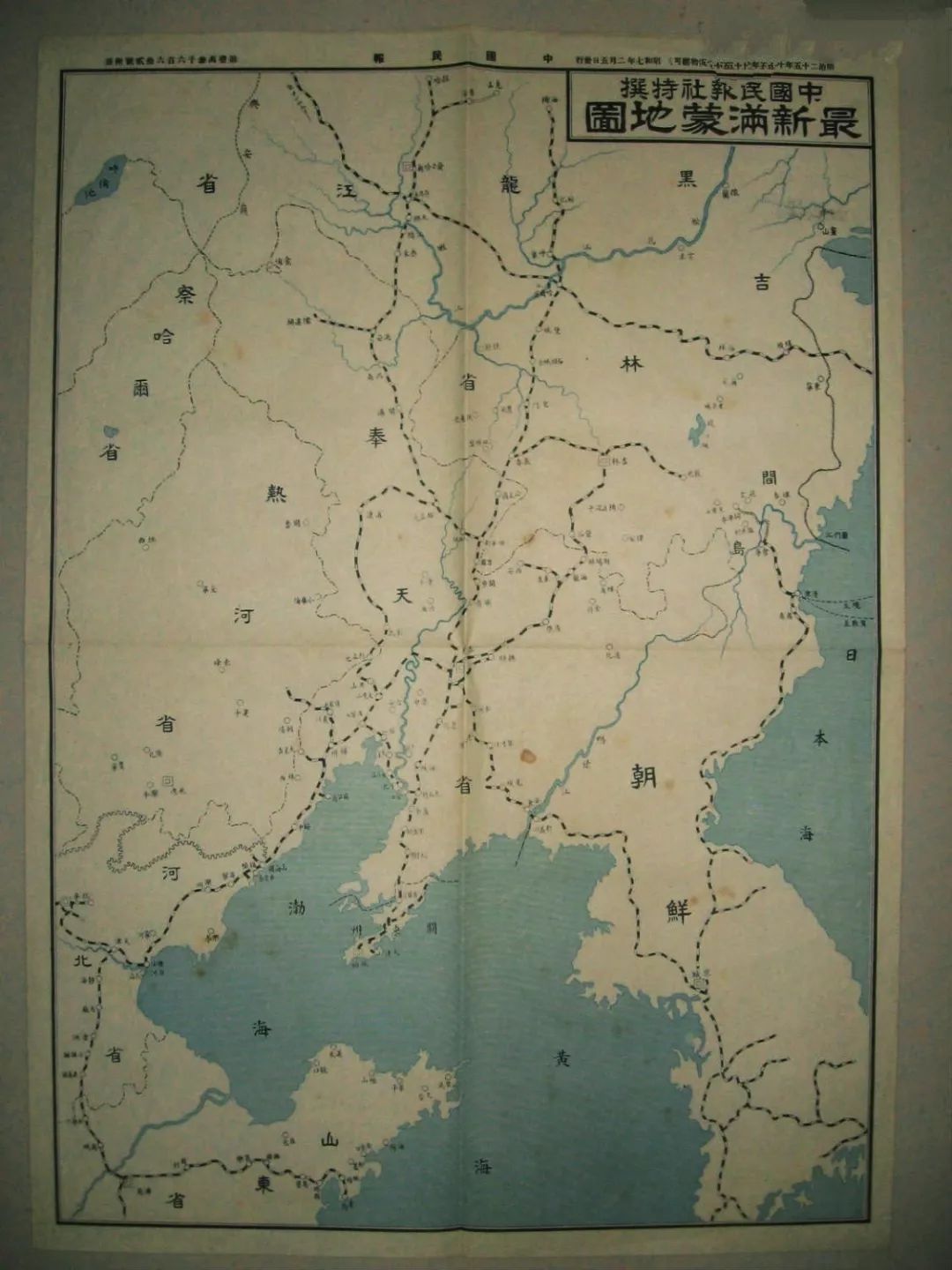

▲民国满蒙地区地图

在《民立报》社论发表的次日,

《神州日报》刊登了一篇《孙中山政见之平议》的社论,作者自称从前与孙中山固屡屡握手,“而深悉其品性其人格之如何”。

他以知情人的口吻写道:“抑予尤有疑者,孙氏为兴中会首时,于中日战后曾往台湾谒日本台督桦山资纪,

面许割满州畀日,使日本助其革命。

当时桦山曾密商日本政府,为伊藤辈所阻止。其后孙氏尝屡与日人宫崎等谋起义,并有割地赂日之言,为予居东京所习闻,且见于日人之著述。

故孙氏返国任总统之初,有力诫其东三省不可再起民军者,孙则掉头不顾,且任蓝天蔚驰往。又有告以须急派专使赴蒙藏宣抚,伸明五族共和权利平等者,孙亦唾弃不用。昨孙之来京,对外人有不必急争蒙藏之宣言,今更于此危急之时,又复主张舍弃北京之首都,其用心果仅出于单简之理想,未暇顾及其他者乎,抑尚有前事之连念存乎,此吾人所急欲知其究竟者也。”

其实,孙中山不主张蒙藏用兵,是担心引起蒙藏人的反感;租让满洲,则是为了挽救共和大业采取的非常措施。

在革命的思维中,这样的迫不得已可以作为不得不然的选项。不过,孙中山也需要改变原来排满的形象,为实现五族共和采取实际行动。

那么,孙中山到底会采取怎样的行动来进一步解释自己关于满蒙问题的态度?

欢迎有兴趣的朋友阅读桑兵

先生的新著

《旭日残阳》

✄作者简介

桑兵

,河北威县人,历史学博士。历任广东省珠江学者特聘教授、教育部长江学者特聘教授,

现任浙江大学资深教授

。出版《晚清学堂学生与社会变迁》《清末新知识界的社团与活动》《国学与汉学:近代中外学界交往录》《孙中山的活动与思想》《庚子勤王与晚清政局》《治学的门径与取法》《交流与对抗:近代中日关系史论》《历史的本色:晚清民国的政治、社会与文化》《学术江湖:晚清民国的学人与学风》等专著。

✄主要内容

本书是桑兵教授多年来发表于学术期刊上的文章结集,共计八篇。晚清的政权鼎革是近代史上一场大戏,本书

以“旭日残阳”譬喻共和登台与帝制终结

,聚焦武昌起事至清帝退位、民国肇建的半年左右时间里,风起云涌的中国政治舞台上各种势力的博弈角逐,也就是严格意义上辛亥革命的历史进程。此间孙中山与袁世凯的政坛过招,可谓棋逢对手。

✄目录

绪论:回到晚清再革命

一渊源/005

二承接/009

三转身/012

提要/019

国事共济会与国民会议

一组织及成员/026

二两面碰壁/041

三南北议和的关键议案/058

四袁世凯、唐绍仪的态度取向/068

五取代国会的政制选项/079

列强与南北和议的政争

一各怀鬼胎的不干涉/090

二英国变脸日本无奈/100

三向亲贵施压/116