本文转载自

微信

公众号“新华每日电讯”(ID:xhmrdxwx),原文首发于2021年2月4日,原标题为《75%人类新发传染病源自动物,但中国仅10万人有兽医职业资格,且很多是宠物医生》。

世界动物卫生组织发布数据显示,人类现存已知的传染病中有60%属于人畜共患疾病,至少有75%的人类新发传染病源自动物。

兽医是预防动物疫病和人畜共患传染病的前端。近两年非洲猪瘟的传播,暴露出我国动物防疫系统仍有薄弱环节,兽医工作体系还不完善,从业人数不足、质量不优、地位不高。

业内人士呼吁,

我国要应对下一场大流行病,必须坚持“人病兽防”,让兽医成为保障养殖业生产安全、公共卫生安全和动物源性食品安全的“预警人”。

1月24日,在甘肃省兰州市榆中县夏官营镇的一家养殖场里,乡村兽医们正在给羊采血。受访者供图

隆冬,甘肃省兰州市榆中县夏官营镇的一家养殖场里,撒料机嗡嗡作响,奶牛吞嚼着草料。

39岁的乡村兽医沈俊康套上雨鞋,穿好防护服,在一旁等待奶牛吃完早餐。经过雾化消毒后,他和两名村级防疫员进入牛栏,开始抽样采血。

一头奶牛的采血过程通常需要三人配合,一人固定,一人采血,一人编号。等完成采血任务,牛棚里已尘土飞扬,一股混合着牛粪的药液气味掠过,冲入人的鼻孔。

“手速快,能最大限度降低奶牛的应激反应,同时保护我们的自身安全。”沈俊康说。他从业25年,经常被牛踢伤。

沈俊康将血样逐个标记、装箱,这时手机响了起来:有养殖户要卖家里的畜禽,需要办理产地检疫合格证,然后装车转运。“这可耽误不得。”他说,产地检疫合格证就是动物的“健康码”,也是各类畜禽在市场自由流通的前提条件。

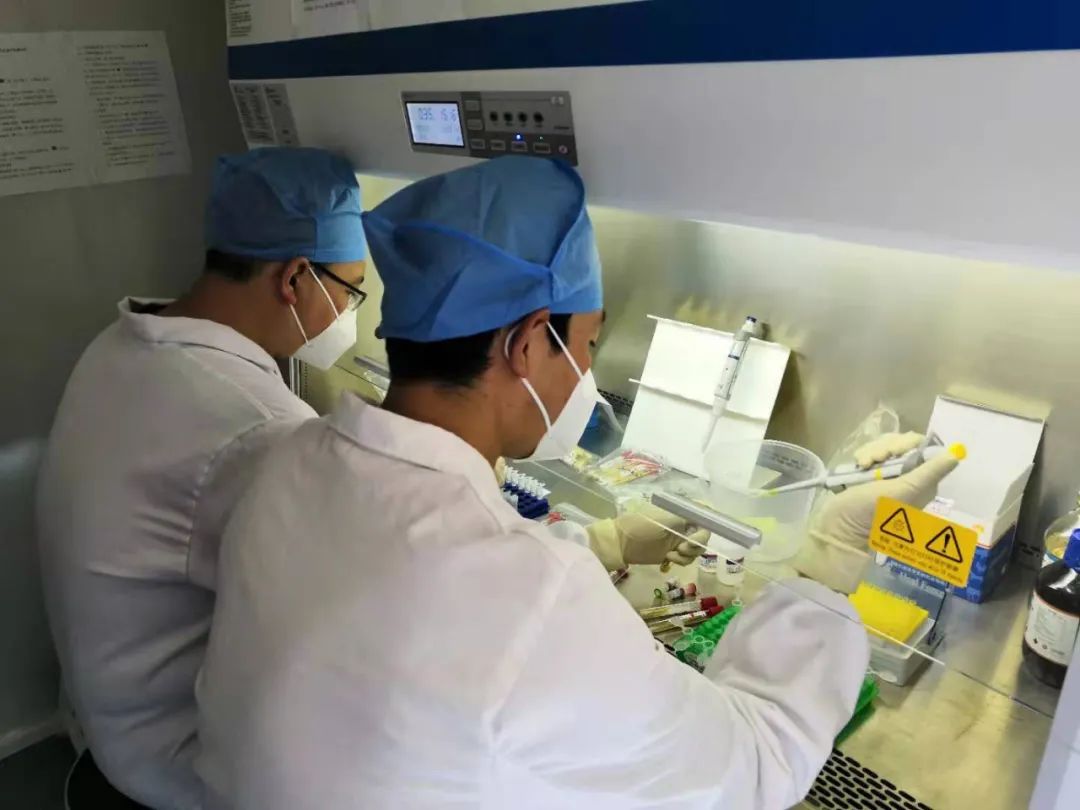

十几公里外,榆中县动物疫病预防控制中心的实验室里,33岁的陈正博身披白大褂,正在对送检的动物血样进行血清学检测和病理学分析。

跟沈俊康不同,陈正博大部分时间都“窝”在实验室,与同事负责全县重大动物疫病的日常检测和动态预警。这个实验室是在2009年建成的,检测能力覆盖全县,年检测量可达3万份。

牛羊得了什么病?该怎么治?疫苗起没起作用?这些养殖户最关心的问题,都可以从他们实验室里找到答案。

像沈俊康和陈正博一样,基层兽医是能够诊治多种动物疫病的“多面手”。他们有的防护服从头穿到脚,使用先进仪器给牲畜采血、上报信息;有的坐在实验室电脑前,分析各类数据信息,指导养殖场科学饲养、及时防疫。

牛棚里穿防护服,实验室里穿白大褂。兽医们两种不同的“打开方式”,构成了基层动物疫病的防护屏障。

1月26日,在甘肃省兰州市榆中县动物疫病预防控制中心的分子生物学实验室里,陈正博(右一)正在与同事做非洲猪瘟病原学检测。受访者供图

沈俊康的父亲年轻时就是夏官营镇的乡村兽医。那时候家家户户没有电话,也没有大规模的养殖企业,各家各户就一两头牲口,一头牛生了病全家人跟着着急。一有求医的农户找上门,父亲就骑着自行车去看病、打针。

在他儿时记忆里,父亲总是背着药箱行走在乡村猪舍间,深一脚浅一脚,猫着腰走进猪舍,与养殖户一起捉猪,给猪打防疫针。

“受制于当时的治疗技术和养殖水平,大部分时候,一名乡村兽医能做的很有限。”陈正博说。

多年前,陈正博的父母从事养殖业。父亲从定西市采购了一批仔猪,由于防疫检查没到位,买回来后发现了传染病。当时死了40头猪,经济损失达两万元。父母深受打击。

近年来,随着养殖业高速集约化、规模化发展,甘肃不少农村建起了一座座现代化养殖场。新时代乡村兽医们的工作环境大为改善,“鸟枪换炮”后不再“灰头土脸”。

以前侧重打针看病,如今更加倾向于实验室检测,注重预防和保健正成为兽医行业的趋势。

新的发展带来新的要求。

伴随新型畜禽病毒出现,结核病、布鲁氏菌病等动物源性传染病不断威胁公共卫生安全。而气候变化、生态环境退化以及不断扩大的国际贸易,给动物疾病的防控带来巨大挑战。

陈正博说,甘肃省是畜牧业大省,近年来很重视县级实验室的能力建设。2020年全国非洲猪瘟防控政策要求,跨市省调运仔猪、种猪,当地兽医部门需要出具非洲猪瘟病原学检测报告。这一年碰巧榆中县生猪出栏多,幸好县级实验室就可以做病原学检测,不需要像过去一样到上级动物疫病控制中心检测。

“兽医的力量正在不断完善,养殖户的疫病预防意识增强了,也更加依赖我们了。”陈正博说,虽然工作过程艰苦乏味,但他依然热爱这个岗位,2019年他还被授予甘肃省五一劳动奖章。

1月24日,在甘肃省兰州市榆中县夏官营镇的一家养殖场里,沈俊康(左一)正在给牛注射口蹄疫疫苗。受访者供图

“简单算一笔账,以2018年起流行的非洲猪瘟为例,通过前端防控和有效干预,如果将生猪的病死率降低1%,相当于救回600万头猪。”

中国农业科学院兰州兽医研究所党委书记孙研说。

“非洲猪瘟从非洲蔓延到欧洲用了50多年时间,从格鲁吉亚蔓延到俄罗斯远东地区用了差不多10年时间,然而传入中国后几个月内就影响了很多地区。这凸显了我国动物防疫体系的预警能力并不匹配蓬勃发展的畜牧业。”

孙研说,基层兽医队伍建设还相对滞后,待遇两极化、资源不协调、功能弱化等问题严重困扰着基层兽医体系和从业者。

事实上,各地村级防疫员正在面临青黄不接的窘境。

“大家都觉得这份工作又脏又累,还有受伤和感染人畜共患病的风险。一年三四千元的补助,年轻人不愿意干,老的这一辈之后恐怕没人愿意接班。”

陈正博说。

2005年国务院发布的《关于推进兽医管理体制改革的若干意见》,提出“要逐步推行执业兽医制度”。2008年实施的新修订的《中华人民共和国动物防疫法》中也明确提出“国家实行执业兽医制度”,以法律的形式把执业兽医制度确定下来,随后各地开始推行执业兽医资格考试。

“甘肃执业兽医考试每年有1000人到1500人参加,由于需要专业知识门槛,通过率不足二成。”

甘肃省畜牧兽医局副局长何其健说,

“尽管如此,许多通过考试的执业兽医并没有去基层一线工作,而是在城市宠物医院,为伴侣动物看病。”

考取了执业兽医从业资格的人,大多数是经过系统专业教育和训练的大学生,但一些大学生毕业后不会去基层,而一些基层真正的从业者往往并不持证。

“干活的没证,有证的不干这个活。”

孙研说。

此外,乡镇一级的畜牧兽医站属于全额供给,许多非专业人员挤占了包括畜牧兽医在内的农业技术公益性服务岗位,导致一些公益性技术服务也没有直接服务于农牧民。

记者在甘肃多地走访了解到,乡镇一级的畜牧兽医站被纳入乡政府管理后,乡村兽医由过去的单线管理,变为由动物卫生监督所、农牧局、乡政府等多头管理。

“兽医站没‘户口’,我们也就成了‘黑户’。”沈俊康说,基层兽医本就人手紧张,归乡镇政府管理后,日常琐事、杂事缠身,难以专注于业务工作,专业服务力量有些捉襟见肘。

“基层监督检疫至关重要,如果第一道关把得好,动物疫病就能控制好,出现大规模蔓延的风险就不大。但是一边做日常行政工作,一边兼顾兽医相关工作,容易造成监督和服务缺位。”孙研说。

针对目前存在的隐忧,孙研建议国家要加大对动物生产安全的重视程度,从保障经济发展、保障养殖业发展、保障公共安全的角度出发,实事求是地评估现状,适当增加动物防疫经费,合理配置人员和机构,通过多种方式提高兽医的社会地位。

同时,优化执业兽医管理制度,对学历和知识结构设定合理门槛,每年以继续教育的形式对执业兽医进行培训和考核;充分发挥基层防疫人员的力量,让他们有意愿、有机会考取资质。

中金证券发布的一份研究报告指出,当前,我国宠物行业整体人才需求量约为37万,2018年,全国仅有近10万人取得执业兽医资格,其中执业兽医仅约7万人。