点击上方「

鱼羊秘史

」关注,每晚八点推送

回复「

揭秘

」,看欲罢不能,闻所未闻的野史奇谈

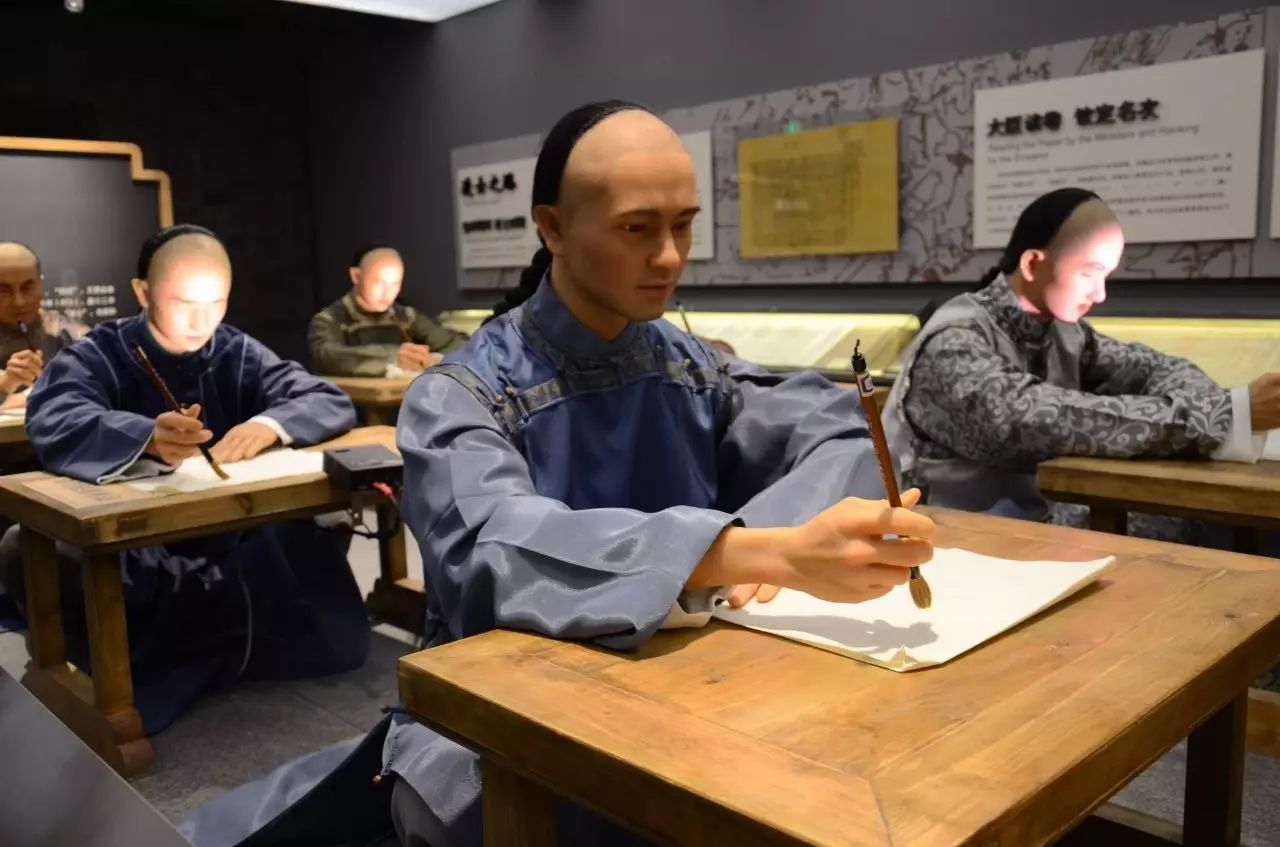

(图)科举考试

1

马上打天下,不能马上治天下。所以不管哪个朝代,天下一平定,武将的地位就式微。同样,在科举考试中,武举也没有文举那般受到重视,即使尚武的满清政府也不例外。到了清朝中后期,社会已视武人为一介武夫,但好武的曾意诚不以为意,依然痴心不改,三年一次的武举,从第一次参加开始就一直坚持了下来,一次也没落下。到咸丰九年的这一次,他已是第六次参加武举考试了。从青丝考到有了些白发,他无怨无悔。这一次,与以往不同的是,他还带了儿子来考。

儿子叫曾谷丰,天资聪颖,悟性很高,能触类旁通,大有青出于蓝而胜于蓝之势。比如射箭,虽不能百步穿杨,但也十发九中。谷丰最擅长的还是大刀,能抡一百二十斤的,舞得虎虎生风。这让曾意诚很是激赏与欣慰。

曾意诚先前的落榜,第一次就因为“舞大刀”太大意了,未能过关,第二次则因为最后一项的“拿石礩子”没有一次性完成。石礩子是专为考试而备的一长方型石块,两边各有可以用手指头抠住的地方。“拿石礩子”就是要求将石礩提至胸腹之间,再借助腹力将石礩底部左右各翻露一次,叫做“献印”。

后面的几次落榜多因第三场的文化课考试不是这里出状况就是那里有问题。文化考试当时叫考文,也称“内场”。内场考试对大多数武人来说,比外场考试更难应付,既要读诸如《孙子》、《吴子》、《司马法》等兵书,又要读《论语》、《孟子》等经书。考文一考策,是问答题,题目多选自兵书;二考“论”,“论”是写议论文,论题多出自《四书》。考官出题很刁,冷僻,怪诞。

不过,这次“考文”却比以往要容易很多,只是默写《武经七书》中的一段话。曾意诚自我感觉挺好,考出来如释重负,他想,这次应该是能够得中的了。

清时的武举考试第一场考射箭,步射九发三中为合格,达不到三箭者不准参加第二场。第二场考技勇,主要测膂力,一共三项:头项拉硬弓,第二项舞大刀,第三项是拿石礩子,即弓、刀、石,这三项必有两项为头号和二号成绩。

曾意诚见儿子曾谷丰考出来显得很兴奋,其意气风发踌躇满志都形于颜色了,曾意诚当然为之高兴。

发榜的日子到了,报捷的差役准时上了门,全村人都知道了,中举的是儿子,曾意诚心情复杂,既高兴,又惭愧。高兴的当然是儿子初试便轻轻松松一举得中,惭愧的是自己前前后后考了十八年,仍然名落孙山。父不如子,师不如徒,他的老脸还真有些不知道往哪儿搁。

这次考试是最令自己满意的,也是最有把握的,怎么还落榜了呢?他悲哀地想,看来,是自己没有中举的命啊!

可面对前来祝贺的村人与远道而来的亲戚,他还得打点起精神,将心里的苦涩强力地压下去,满面春风地去迎来送往。

把客人送走,他堆出来的欢笑立即又被混杂着喜悦的羞愧难受所取代。

已经是点灯时分了,星星已布在夜空。突然,外面又传来敲锣打鼓的声音,这声音渐行渐近,竟然又是到自己家门!原来还是报捷的,曾意诚一时感觉有些疑惑,等报喜者念出他的名字的时候,他才明白过来。

他也中举了。终于中举了!

父子俩在同一天接到捷报,立时轰动了周边的四乡八村,而父子同科,也成了曾氏家族自迁徙到球源曾家这一偏僻山村的一件屈指可数的盛事。

2

曾意诚在科举上的屡屡失败,曾被无数亲朋同情着,却也为他百折不挠、坚持不懈的精神所感动。

而感动乡人的更有他的扶危济困、正直公道。

靠着祖上的积累与辛勤劳动苦心经营,他富甲一方,却丝毫不会为富不仁,每有穷困,他都不会坐视不理。

在村人眼里,他有一个很奇怪的习惯,就是每天一大早,他都要登上距离村子最近的那座山头上去。

原来,他不是去吹风,不是去观景,而是看村子里的袅袅炊烟。如果哪家的屋子没冒烟了,他便要去这家探问。不冒烟,意味着这家可能揭不开锅了。那时的农村,农人家里断炊的现象是比较常见的。

他问明情况,会当即叫家人从自家搬来粮食,给些钱物,让这家渡过难关。

在球源曾家,他家最富,为了应对灾荒之年或兵荒马乱的岁月,他与其他富户约定,不卖出一斤稻米,这不是屯积居奇,而是要用来救急。仓里有粮,心里不慌,所以无论是人祸,还是天灾,曾家村民没有一个人是饿死的。

有一年,曾家村闹匪乱,全村人帮着他与有粮人家将家里的存粮运到山上,山势险峻,可一夫当关万夫莫开,而有了充足的粮食,匪患也就不足为患。

因为与人为善,乐善好施,曾意诚父子在曾家村不仅人缘好,而且威望高,一言九鼎。邻里之间闹矛盾了,都会请他去评判裁决。一次,有一家人多势大,五六兄弟冲到另一家去闹事,仗着人多,有恃无恐。曾意诚闻讯,叫儿子曾谷丰前往,在他们正要大打出手的当口,曾谷丰两脚就将四五个人扫倒,平息了事端。曾意诚随即赶来,与两家调和,并将被儿子打伤的人送到诊所看病。因为曾谷丰手下留情,并未使大劲,所以受伤了也是轻伤。曾意诚的诚意,既让受欺的一家很是感激,也让强势的一家很是服气。

曾意诚对乡里乡亲,只要知道谁家有困难,就会及时伸出援手。就是对外乡人也是能帮则帮,即使是乞丐,他也不歧视,慷慨施舍。所以他在球源一带口碑甚好。

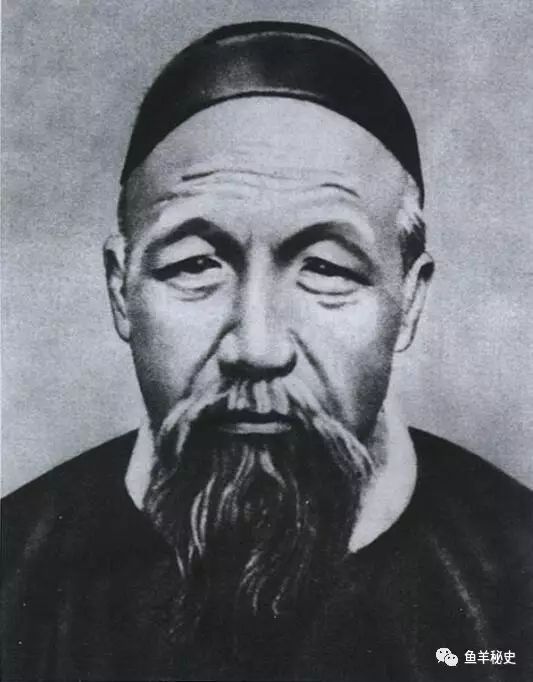

(图)曾国藩(1811年11月26日-1872年3月12日),中国近代政治家、战略家、理学家、文学家,湘军的创立者和统帅。曾国藩一生奉行为政以耐烦为第一要义,主张凡事要勤俭廉劳,不可为官自傲。他修身律己,以德求官,礼治为先,以忠谋政,在官场上获得了巨大的成功。

3

因为父子同科的武举人实属罕见,同宗的曾国藩知道后,与九江总镇都督府协商,决定给予他们一定的荣誉以示鼓励,于是“父子同科”的匾额,便挂在了曾府的门楣。

其实,曾国藩与曾意诚在两年前就有过一段短暂交集。

咸丰七年三月,曾意诚万万没想到,在京城做着兵部右侍郎的曾国藩会路过球源曾家,曾大人是因为父丧而丁忧回乡。更让他感觉幸运的是,曾大人还在他家住了一晚。

这天晚上,曾国藩了解到曾意诚参加武举的屡试不第,却又屡败屡战的情况,很是赞.赏。

由于自从洪秀全金田起义以来,太平军声势日隆,也就在这晚,曾国藩建议曾意诚未雨绸缪,利用球源曾家崇山峻岭的有利地形,在山上修建墙垛与瞭望台,组建民团自卫武装,以应对太平军的万一进犯。

送走曾大人,曾意诚发动群众,带头捐献出大部分家私,由于他一呼百应的影响力,很快,在蜿蜒绵亘的山岭上修筑起了工事。

果然,翼王石达开的太平军打到球源,曾意诚、曾谷丰父子亲冒矢石,带领民团凭险据守,曾谷丰更是一刀在手,独立山头,犹张飞在长板坡上横扫千军的气概。太平军见势退去。

由于父子同科,加之有曾国藩这层关系,曾意诚父子被委以重任,父子二人同担盐政方面的工作。

食盐向来是人们生产和生活的必需品,需求量大。即使在大部分生产和生活资料自给自足的情况下,盐却不能自给自足,尤其是江西,当然也包括贵溪,必须从外界获得。在中国古代社会,盐铁茶酒是少数几项大宗交易商品,但这些商品多数时期都实行专卖,盐是其中实行专卖时间最长,范围最广,造成经济影响最大的品种。

贵溪人要获得这一生活必需品,通常要翻山越岭到福建去担盐。每个人每次挑百把斤的盐,早上出门到半夜才归,虽然挑盐挑得肩膀痛了双脚软了、肿了、流血了,能顺利回来还是好的情形,可怕的是有去无回,生不见人死不见尸,可能是害了疾病无药可救,也可能是被野兽吃了,更大的可能则是被强盗土匪害了性命。

为了保证贵溪等县市的食盐供应,保证挑盐担盐者的人身与财产安全,政府体恤民情,命曾意诚、曾谷丰父子担负起盐业安全的责任。因为他们既武功高强,又公正无私。

曾氏父子二人不辞劳苦,盐路运输上的安全形势有了根本的改观。

由于父子二人各方面的卓越表现,曾意诚被赐名为曾光彩,曾谷丰被赐名为曾虎彪。

曾氏族谱后记里有一条族规让人印象深刻:“要有爱国爱民之心;要为国为民作贡献。”曾意诚父子不正是因为有爱国爱民之心,并为国为民作贡献,才彪炳史册,光彩千秋的吗?

*作者:张献党,鱼羊秘史签约作者。