1 问题

最近看了北京市

《关于加强新时代街道工作的意见》

,给街道扩权、让街道更好地回应基层社区需求,这是正确的方向。但同时,也看出有进一步“监管”业主委员会的趋势。中国城市社区治理有一个体制性的关系没有理顺,业委会、居委会、街道到底是什么关系?北京市委市政府的思路(看起来)是希望强化社区居委会和基层党组织等平台来促进社区内部问题的解决。我想,在养狗等不花钱的事情上,这或许可行;对于花一些小钱、解决小修小补的问题,只要街道能做主的,我想,也不困难;但对于使用公共维修基金、甚至城市更新等事情,居委会可以顺理成章地做吗?

居民委员会,毕竟不是居住区共有部分财产权的行使者。按照《物权法》,这是业主大会和业主委员会的权利。在这一点上,城市居民委员会和农村的村民委员会有本质差别,后者有集体土地所有权的管理权。可以说,在政治经济权利上,村委会等于居委会加业委会之和。而恰恰是居委会“政治权利”和业委会“经济权利”的分置,让现在的社区治理出现了许多问题:对于街道来讲,居委会是“自己人”,业委会相对独立。虽然法律上要求成立业委会,许多街道工作人员打心眼里是不愿意出现业委会的,因为这会让工作“变麻烦”了。

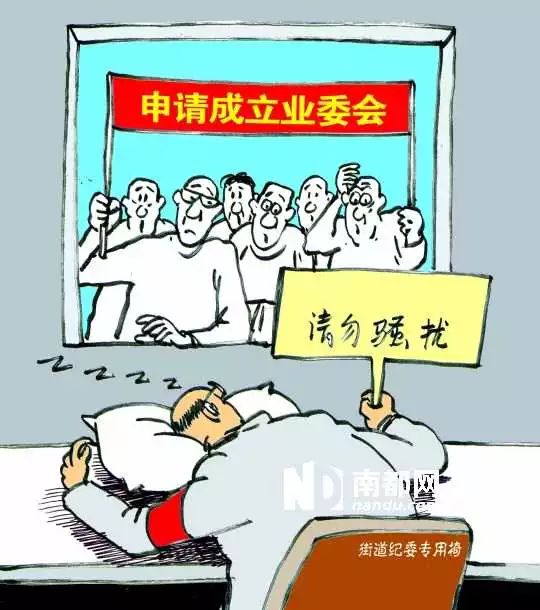

图片来源:南都漫画 邝飚

而同时,希望成立业委会的热心业主也会发现,成立业委会极其困难:仅仅一个“双过半”的要求——即必须有一半以上业主投票,一半以上同意,才能成立业委会——就往往很难满足。更困难的是,我们国家的居民小区规模庞大,动辄几百户上千户,甚至上万户的小区也不稀奇。相比之下,在日本、美国、加拿大等国家,由于存在建筑物区分所有权而需要成立业委会的物业一般都是独栋公寓楼,不过是几户至多一百多户,业委会的成立、运转就容易得多。更何况,业委会成立以后也并不是“万事大吉”,业主和业委会委员之间的相互不信任,业主群体内部的派系斗争,往往在基层社区会酿成“风波”。学术的观点认为,业委会制度有助于培养城市社区居民的民主意识和自我管理能力。而在实际操作过程中,实现持续、良性运转的业主委员会微乎其微。

业委会的本质是小区共有部分所有权的行使工具,对于共有部分——如小区内的绿地、道路、照明、楼宇墙体等行使占有、使用、收益、处分的权利。除了监督物业公司,业委会更重要的职责是决定小区公共维修基金的运用。所谓公共维修基金(下称公维),是我们在购买商品房时按规定缴纳的一笔钱,用于小区公共设施的维修和更新。这是一笔小区业主的公共财富,而运用它需要在业主委员会的领导下召开业主大会,有超过三分之二的业主投票且三分之二同意,才可以使用。因为这个民主决策的门槛极高,公维很难合法动用。在北京市的实践中,如果小区出现紧急情况必须动用公维来维修,则由区住建委宣布小区进入紧急状态,并决定动用公共维修基金。这里面政府“越俎代庖”的合法性问题暂且不提,更严重的是,公共维修基金的二次募集更为困难,似乎北京市尚无一例成功。而不能募集公维,小区的持续维护、维修就不可能。

在社区治理过程中,因为有的小区没有业委会,或者有业委会但是能力有限,小区出现大问题往往要靠政府“越俎代庖”来解决。理论上讲,一进小区院门,各种公共服务就是小区业主自己负担、自己享受,没有政府什么事儿了,这是“俱乐部产品”。但实际上,真遇到事情,比如电梯毁坏、供暖故障等等,还是得政府(街道办事处)负责,去周旋、协调,甚至直接垫钱解决。所谓“群众利益无小事”,民生若出了问题,是街道一级的政府不能承受之重的政治责任。

然而,政府毕竟还是“越俎代庖”了。现在,北京市政府给旧城区、公房小区投许多钱改善环境,这是名正言顺。因为这些小区的产权人就是政府,居民只是政府的租户而已。花钱改善环境,既是政府的权利也是政府的义务。但对于商品房小区,甚至经济适用房、共有产权小区就不一样:政府不曾为小区内的基础设施买单。小区内的道路、绿化、公共设施、水电气热网是当年由开发商投资并最终由购房者买单的。政府没有花钱,就没有产权;没有产权,就没有投资的义务、亦没有收益的权利。业委会的必要性就在于让为小区内共有部分的基础设施的产权人落实,真正实现这部分财产的占有、使用、收益、处分。

业主委员会制度背后的理论观点是明晰产权关系。而现在来看,这种理论上的明晰产权和中国在公共事务处理上“大盘大算”的公共事务处理的思路是背道而驰的。基层社区治理制度性的拧巴其实反映了明晰财产权的逻辑和公共事务政府“大盘大算”的逻辑的碰撞:到底是谁出钱、谁管理、谁负责,还是政府“权力大、责任也大”呢?

我国“土地财政”的基本逻辑就是政府的大盘大算。在土地出让过程中,政府一方面用协议出让的办法较低价格出让工业用地招商引资,再用市场价出让的商住用地来“找平”城市基建所付出的成本。这样就由工业化促进了城市化,城市化促进了工业化。更因为政府对于土地的控制,给了地方政府融资的巨大实力。政府融来了资,改善了基础设施,更促进城市化和工业化。这样的大盘大算,在城市快速发展的阶段似乎带来的巨大的成功;但问题在于,这种土地财政是否适用于城市的存续、更新阶段?下一程的中国城市发展,会不会产生土地财政的对当物?

2 解题

我国小区之所以大,是有原因的。重要的一个原因,就是在2002年国家开发银行“芜湖模式”发明出土地收益担保融资以前,地方政府的基础设施建设是捉襟见肘的。小区地块划得越大,政府需要提供的公共基础设施建设就可以越少。因为开发商承担了这份工作,比如北京,连城市支路都是开发商代建的。如果说道路是公有(这在世界各国都是很常见的),那么政府出资建设就理所当然。可就连这政府都做不到。这种大盘小区、开发商代建就解决了一个基础设施融资的问题,等于政府利用了开发商的信用,开发商建好了道路,再移交给政府。

那么解题的思路来了:如果说,道路可以移交,那么为什么其他的共有部分不可移交呢?如果政府愿意继续大盘大算、大包大揽,而业主期待政府有责任最终为小区解决问题,那么干脆就把从小区大门到业主户门之间的建筑物区分所有权的共有部分也移交给政府。这个共有部分的所有权,小区业主就不要了。由政府购买服务来聘请物业公司,物业费变成物业税,不直接交给物业公司,而是交给政府。同时,小区里有任何本来应当用公共维修基金来支付的基建项目,也都由政府开支。

这样一来,中国城市居住区的基础设施、公共服务就跟美国、加拿大类似了。这两个国家地方政府提供的道路、绿地、社区设施、停车管理、收运垃圾服务是到各家各户的门的。当然,这样不意味着业委会没有了用武之地。可以像美国、加拿大的业委会(

strata council

)一样,以十几户、几十户的楼门栋为单位来组织,且仅管理楼门栋内部事务,而楼门之外的公共事务,尽归政府。

当然,和当年开发商代建的移交不同,这里的移交不是无偿的。因为开发商代建移交是写进合同的,开发商支付土地价款时考虑到了未来需要移交。而建筑物区分所有权的共有部分却是计入房价售卖给购房者的,在许多地方的不动产所有权证上甚至没有标明共有部分的面积或比例。将这部分移交给政府,对于政府就是征收,需要支付一个对价。政府或许可以通过免收若干年的物业费(即物业税)的方式来进行赎买。但是,如果这部分物权移交给政府,而通过政府的投资和管理使得整个小区的房价提高了,那么这部分提高也应当可以折抵政府支付的对价。因为这部分价值增值实际上是因为向政府的移交和政府的投资、管理实现的,根据公共投资收益归公的原则,这部分钱本应当归政府所有。但是政府又要向小区业主补偿对共有部分的产权的移交,政府和小区业主就收支相抵,互不亏欠,政府再免收若干年物业税,这个有偿移交就算解决了。

3 影响

这样的改变,对于高档小区可能是一场噩梦。因为他们较为高档的“俱乐部产品”——小区范围内的道路、绿化、市政公用设施等,就被“国有化”且公共产品化了。而与此同时,在中国贫富居住区相对混杂的背景下,假如物业税以街道为单位收取和使用,那么这个街道内品质较差的小区就得益。因为在同等地由政府提供物业服务的情况下,不论是按照既有的物业费的收费水平(他们是较低的)还是按照房地产税的估值收取的方式收,他们交的物业税水平都较低。美国为解决这个问题,办法就是成立所谓的“自治市”,如比佛利山庄市就是富人社区自己独立建立地方政府,为自己提供“俱乐部产品”的。其实,中国的住宅小区的出现,无论是早年的单位自建、20世纪八九十年代的市政代建还是后来的商品房住宅小区,在各自的同时代,它们相对于既有的老城区、棚户区、城边村,都是比佛利山庄。

这样做的一个直接好处是物业公司服务质量的监督关系变得更加简单明确。物业公司就变成一种市政公用企业,它不同于水电气热这种具有自然垄断性质的市政公用企业,而是相当于城市聘请的保洁公司和垃圾清运公司。它是供给竞争化、需求垄断化的。如此,则可能像政府谈判药价一样降低物业服务的成本。但另一方面,社区居民对于物业服务的抱怨,也就直接转向了对政府的抱怨。这一方面很考验基层政府的治理能力,另一方面物业公司的对手就从相对弱势的业主群体变成了相对强势的政府。

更终极的好处则是解决了城市存量发展期的土地增值的获取(land value capture)问题。所谓土地财政,不过是实现了孙中山先生土地“涨价归公”的设想;而土地财政仅仅解决城市新开发过程中的土地收益归公,无法确保城市基本建成之后政府获取由政府投资带来的土地价值的增值部分。按照现有的模式,我们可以想见,如果有业委会、可以动用公共维修基金,甚至可以二次征收公共维修基金并合理用于小区维修的小区,这样的小区一定价值高。这部分价值不是因为垄断地租产生,而是由于土地的使用者(建筑物的所有者)的投资形成的。但随着这样的小区的增多,价值的升值就有一种集聚效应:1+1>2。可以想象,假如一个小区周围的房价都涨了——不论是否是因为其业主自我治理和投资的能力——而这个小区很可能什么都不做,房价也会涨。这就是亨利·乔治所说的一种土地增值形成的机制:因为公共环境的改善而带来的涨价。而显然,在现有模式下,这部分钱政府是收不到的。

但是假如建筑物的共有部分的所有权都归政府并由政府出资改善、发展,与此同时由业主直接交物业税给政府,那么随着物业的增值,物业税的增加,政府是能获取这部分收益的。按照林肯中心的研究,物业税是盎格鲁撒克逊世界最普遍的土地增值获取工具。当然,在美加的实际操作中,物业税的增幅远远低于物业价值的增幅,原因是居民负担不了和物业价值增幅相当的物业税的增加。如果政府通过资本性项目支出改善了一个社区的环境,那么往往是通过影响费(impact fee)或者税收增量融资(tax increment financing)等其他政策工具来让受益者付费。而物业税本身则仅仅支付城市道路养护、垃圾清运、停车管理等日常开销。

从长远来看,由于公有土地“直达”居民家门口,未来的城市更新也将变得容易。可以想象,中国的住宅区大多建于1998—2018年,再过七八十年,中国大量的小区都会变成“危旧小区”。即便70年到期可以免费自动续期,这房子本身可能也没法住了。这时候,政府就可以使用land readjustment(日本称“土地区划整理”)的方式进行再开发,改善原有居民的居住条件,同时用重划后归政府的一部分土地的收益来覆盖市地重划的成本。到时候,中国的规划理念和设计水平一定比现在更高,城市就会有新的面貌发生。在现在这种巨大楼盘、巨大的建筑物共同所有权下,如果想征得所有业主的同意进行改造非常困难。相比之下,不是进行区划整理这种“大拆大建”,而仅仅是征收共有部分、接管小区的日常管理,政治难度就会低很多。这就是一种渐进式的实现。

作为一个“副产品”,这个设想也解决了房地产税改革的问题。目前的房地产税改革,在统一“房地六税”方面会比较简单,但对于向居民普遍开征物业税,就会很困难。在确保居民税负水平不变的前提下,加征一个物业税,会遇到很大的抵触。我国居民部门的直接纳税很少,据称,个人所得税在最近一次改革后,只有10%的劳动者缴纳个税。不知道要怎样再给居民部门减税,才能加征物业税从而维持“税负水平不变”。而物业费是现在就在交着的,只是从交给物业公司改为交给政府,并不改变居民的支出负担。对于地方政府来说,增加了物业税这部分收益,就得相应增加公共服务。把公共服务的“最后一公里”从物业公司提供变为政府提供,这就是最好的增加公共服务的手段。而且,考虑到征收物业税费中政府的征收力度肯定比物业公司大,而且政府——不同于物业公司——不应当以营利为目的,物业收入“取之于民、用之于民”的程度也将会提高。