来源:

肥肥猫的小酒馆

(zhihufeifeimao)

之所以我对中国的年轻人充满希望,是因为今天中国的大部分年轻人内心深处都是善良和有爱心的。

这不是信口开河,一个例证是根据《中国青年报》的报道:

97.6%的青年表示“有空的时候愿意去做慈善活动志愿者”。在过去一年中,65.5%的受访者进行过慈善捐赠。

此外根据易观发布的《2017年轻人消费趋势数据报告》:

全国年轻人的年均慈善支出是全国人均支出的一倍还多,排最前的分别是北京、上海和杭州这些发达地区。

我们可喜的看到,尽管很多年轻人经济尚不独立,大部分也没什么钱,但是

他们有着让社会更公平的激情和帮助他人的善念。

所以说年轻人是国家的希望,这话一点不假,人的素质必然是一代胜过一代的,我对此坚信不疑。

当你无意中的一个微小的行为改变了另一个人的时候,那种感觉是极其难以忘怀的。

西方人喜欢说Legacy,所谓Legacy,就是我给这个世界留下了什么。物也好,精神也好,记忆也好,总之

我来到这个世上走一遭,要留下点印记,要对周围产生一些影响。

但这对大部分人来说是很难的,我们都是平凡人,普通市民,中产白领,是一个老板都未必能记住名字的人,要想对世界产生一点影响,真的力有不逮。

但每个人心底里,对世界的改造欲又都是扩张性的,这就不免让人失落。

当下的年轻人面临着空前残酷的竞争压力,他们努力改变自己的现状,与此同时,他们想要让世界变的更美好的愿望也比任何一代人都要强烈。

他们尽自己的绵薄之力帮助需要帮助的人,传递温暖,也是在以自己的声音发出希望——

社会可以更温暖一些。

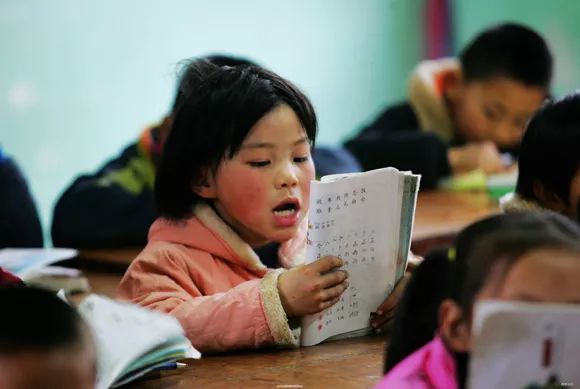

我记得在我读小学中学的时候,学校经常会组织大家给山区孩子捐钱捐物。次数太多,金额又不大,到今天已经基本记不起来寄过什么。但有一次形式比较特殊,是和云南昭通地区的一个山村结对子,让我们班的同学和对方山区小学的一个班级,一对一写信交流。

大概14、15年后,我突然收到了一封手写信,收件地址是小时候的家。打开一看,居然是小时候和我互相写信的云南女孩。

她告诉我她已经从那个小山村出来了,现在在广东工作。虽然我早就不记得和她聊过什么,但是她很明确的告诉我,我以前小时候和她说的一些话让她非常渴望出去看看外面的世界。

一刹那,突然觉得自己当年居然做了这么伟大的一件事,从某种程度上,

我改变了一个素未谋面的同龄人的人生轨迹

。

这封信我相信是真挚的,因为时隔多年,已经没有当年搞结对子活动的必要了。

而在我收到云南昭通女孩子信件的时候,关于为什么要做慈善,为什么要参与慈善活动,在那一刻有了答案,对

于被帮助的对象而言,

你对他产生了极大的影响,而从你自己这边来看,不过是举手之劳。

慈善是以相对较小的付出,能够直观的产生参与感和成就感的东西。

也许你改变不了整个世界,但你可以让一个具体的对象,一个贫困家庭的儿童,中午吃的好一些,这些微小的行为可以给别人带来一点点温暖和幸福,

而一旦有了这种意义,你对世界就多了一层价值。

这一代年轻人大概是中国少有的 “

人微财薄但想做点慈善工作

”的整体一代人,他们能

更加宽厚和柔软地去看待这个世界。

从读书开始,我就注意到大部分年轻人都或多或少支持或热心于慈善。他们对不同的人更包容,对弱势群体更加能设身处地的理解。就像我看知乎上有个答主就写出了自己的心态,就很有代表性:

“他们应该得到帮助。我有能力帮助他们。所以,我应该帮助他们。如果我在本可以帮助他们的时候没有伸出援手,我会怀疑自己的品德,从而对自己感到失望,心里会不安。

所以,对我而言,参与慈善是为了不违背自己的心意,让自己安心。我相信,我自己是怎样的,我眼中的世界就是怎样的。”

不仅如此,现在慈善对年轻人来说还是一个特别好的社交平台。

因为参与慈善的人首先本性善良,价值观宽厚,而且参与者还多数都是受过高等教育,精神上富足,物质上也并不贫乏的人,这样的人在共同的活动和工作中,更容易产生相似的感情和三观。

如今慈善已经没有固定的模式。一方面随着互联网越来越多地渗入人们的日常生活,降低了普通百姓的参与门槛,“人人可慈善”成为现实,也进一步为慈善的实施和运转提供了便利。

可以说中国正在进入人人慈善时代。

慈善

会日渐成为一种生活方式。在这其中最重要的是善意和坚持

,金额没有那么重要。

这个世界有很多需要帮助的人。为了解决这个问题,我们的确需要一个非常大的、能公平照顾所有需要帮助的人的慈善组织。但这不可能做到。于是我们退而求其次。

我们把慈善分为很多领域:教育、扶贫、医疗、环境、权利……甚至还分为很多地域:非洲的、中国的、农村地区的、留守儿童的……最后,具体到某个小学、某个项目、甚至某个儿童上。

年轻人参与帮助贫困地区有许多手段可以使用。也有越来越多的企业也注意到这一点,比如腾讯和阿里。

腾讯搞的腾讯公益是一个很成功的项目,给一些小型、个人公益团队募集资金创造了条件,这太不容易了,小型公益团队的募集能力差,但是他们因为大都在所在地进行公益,完全可以查漏补缺,关注到大的基金会关注不到的东西。

而阿里的蚂蚁森林则鼓励绿色消费,如获得绿色能量较高的地铁出行

(相比于汽车)

、网上缴费

(相比于去营业厅)

这些行为都能减排;当虚拟的树养成后,他们会和合作伙伴在沙漠以你的名义种下一棵真树。当用户能直观的看到自己的行为变成了一颗真树的时候,这是很强的正反馈。