内容提要

:2011年3月扩建后的中国国家博物馆重新对外开放,新展中有一个专题《中国古代佛造像

艺术》,其中展出了10件隋唐时期的“善业泥”,文字说明为“善业泥佛像”,并解释这种工艺的制作方法是“用净水澄泥,再以细绢过滤,调匀颜色,和以胶水,铸铜为范,

由范成像”。笔者一直对这类造像感兴趣,而国博展览的说明留给我们阐释的空间很大。同时考虑到藏传佛教流行制作的擦擦与之的对应关系,因此在本文中试图解决两个问题,一是这种小型佛造像的名称,二是汉藏这种小型造像的题材比较。

关键词

:擦擦;善业泥;造像

*本文发表于《中国国家博物馆馆刊》2011年第6期

一

宗教信仰是一种自律的行为,当一个善男或信女在佛前求佛医病或实现什么愿望并发愿,在愿望达成后,就要还愿,还愿要有自觉的宗教行为和还愿的法物,制造佛像或建寺造塔,都可以成为还愿的行为。在拉萨大昭寺前,经常可见磕长头的信众,他们有时候要磕十万个头,要在大昭寺前连续磕几个月,据说这是他们在还愿,而擦擦或善业泥像通常也是佛教还愿物之一种。

米拉日巴是公元11世纪藏传佛教噶举派大师,在有关他的传记中有一段内容,描写当米拉日巴学法有成之后,拜别师父回到故乡,这时,他的家是一片残败之象,母亲已经去世,唯一的妹妹远走他乡乞讨,米拉日巴在乱石杂草中发现了母亲的尸骨,他悲痛不已,几乎晕倒,拾起母亲的遗骨,入光明定,坐了七天,方才出定,并悟到生死轮回的真谛,断了贪恋之心,于是委托他启蒙老师的儿子,将这些遗骨与泥土混合做成诸多小泥塔,作了开光仪轨后,迎入一个大塔之中供养[1]。这种小泥塔就是藏传佛教供养礼拜中流行的擦擦(图1)。

图1-1:《梵天佛地》卷1图版42a复制的塔形擦擦

图1-2:塔形擦擦

“擦擦”(tsha tsha),指的是一种小型的泥塔或泥佛像,2010年上海博物馆举办的《古印度文明-辉煌的神庙艺术》中展出的大英博物馆藏古印度制小泥像,称之为“祈愿铭牌”[2] (图2),而在东北、内蒙地区俗称“板儿佛”、“佛瓦”,北京一带习称“泥饽饽”[3]。

图2:上海博物馆展出的祈愿铭牌

最早,也是迄今为止对擦擦进行系统研究的代表人物就是意大利东方学者图齐(Tucci)[4],他对擦擦所作的定义是:“擦擦是一种塔状的小型泥塑,不仅如此,它还能表现佛教中的某一个神,或者是记录某种缘起法颂。擦擦一般是用土、水和在一起制成的,有时也在其中加入著名喇嘛的骨灰。有时也因为某种原因而搀入大麦或小麦粒:这些麦粒或者是因为在开光仪式中用过,或者是为了祈求丰收和感恩。”

另一位称作叶斯开(Jäschke)的学者则认为:“擦擦是用土和水制作的佛像或锥形物”(Handworterbuch der Tibetischen Sprache .452页)。而德格定思(Desgodins)认为:“它们是用粘土制作的小像”。

钱达拉·达斯(Das)的观点是:“用粘土制作的用于祭祀的锥型小像,大量地安放在塔沿上”。瓦德尔(Waddell)说:“擦擦是用粘土或者是在土中掺进骨灰而揉捏而成的丧葬用像或支提”(Buddhism of Tibet .329页,参看497页)。施拉根韦特说(Schlagintweit):“擦擦也可以指旅行者用粘土揉捏而成的锥形的塔” (Buddhism in Tibet,206页)。

以上学者所说的内容,基本可归纳为:擦擦是用粘土制成的塔或像,有时里面掺有一些其它的有神圣意味的东西。而“擦擦”(tsha tsha)这个名称本身是来自印度,图齐说:擦擦的名称本身证明了它不是藏人的发明;西藏词典学也认为这词源来自于梵文。然而,更准确地说,这个词来自于印度俗语的某种形式而不是梵语,这与劳费尔(Laufer)所提出的观点相吻合[5],即“擦擦”这个词的原形是sancaka,意思是模具。事实上,擦擦正是通过模具制造的。图齐进一步认为这个藏文词更有可能来源于俗语sacchaya或sacchaha,它的原意是完美的“形象”或“复制”,而西藏的词典学者们直译它为dam pai(同sat)gzugs brnan,就是“完美的形象”[6]。

擦擦的名字显示其源自印度,对于古老的擦擦的研究也证实了这一点,这种还愿物应当看作是藏地擦擦的原型。朝拜由佛传圣化之地的人,往往想随身带回某种纪念品,某种与佛陀游化所圣化之地保持着物质接触,并可再次唤起首度朝拜时虔信的法物。出于朝圣者的热忱,由僧人以及寺院和圣地的看护者监督,开始制作这些小像……他们带着朝圣中迎请的法物返回雪域。渐渐地,早期从印度迎请的泥像在藏地获得了独立的发展,并开始在本土制造[7]。

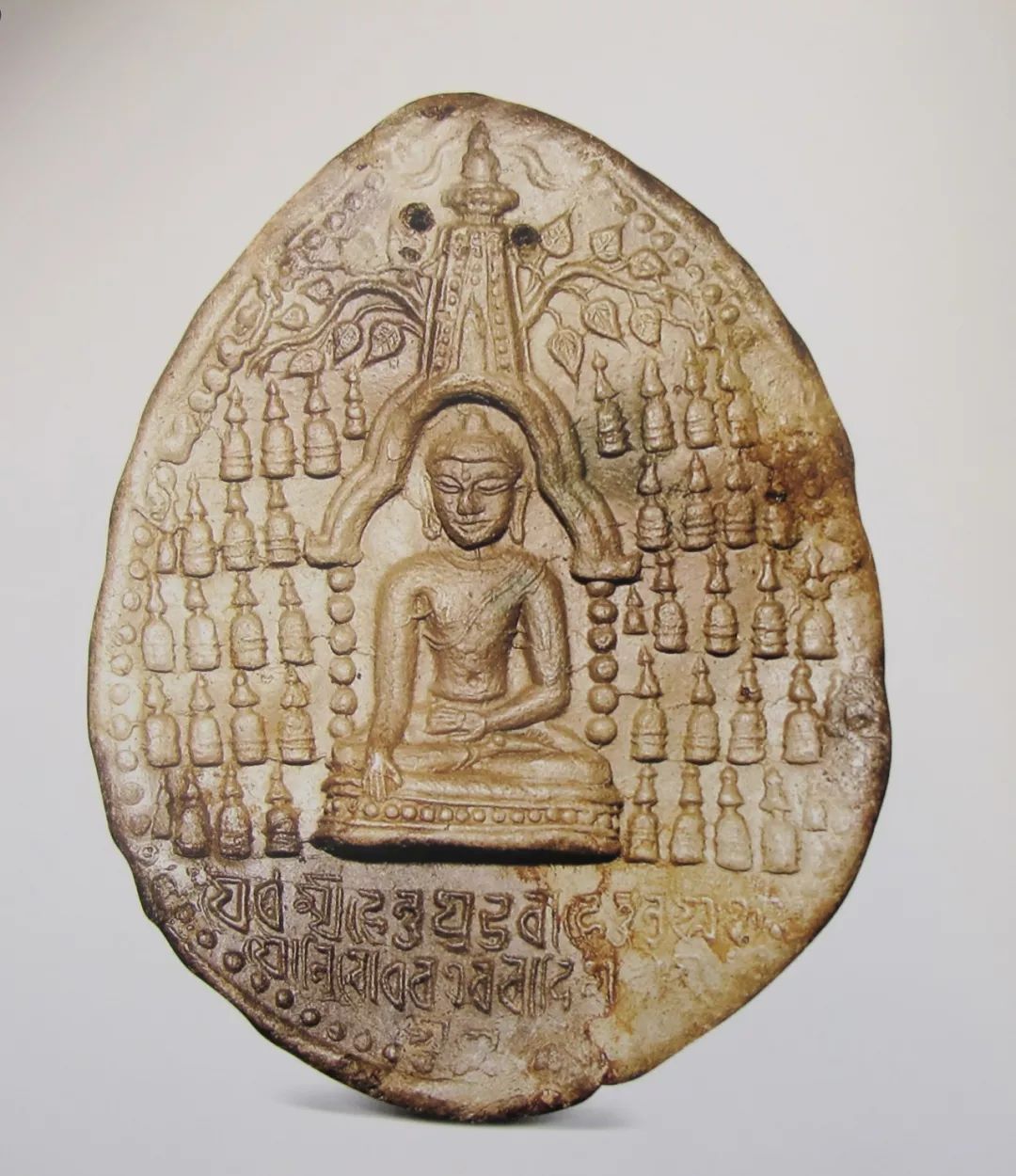

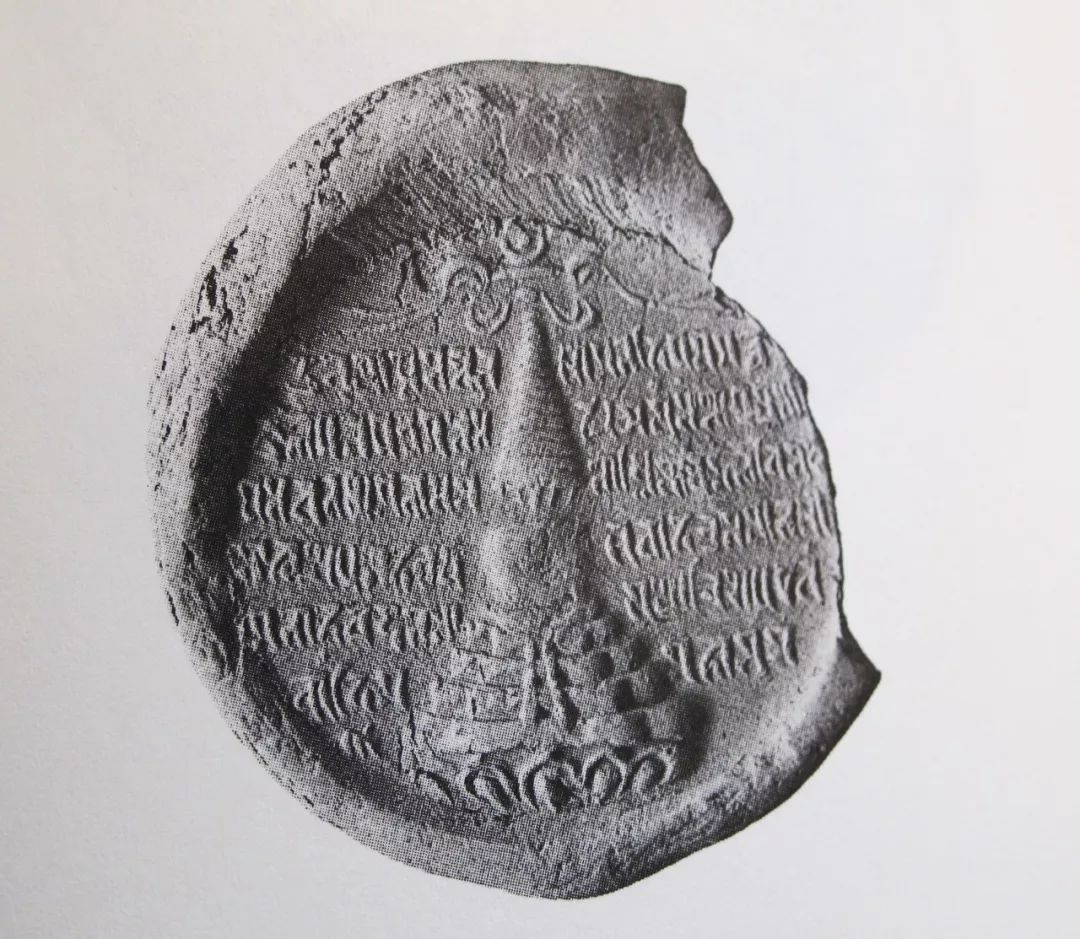

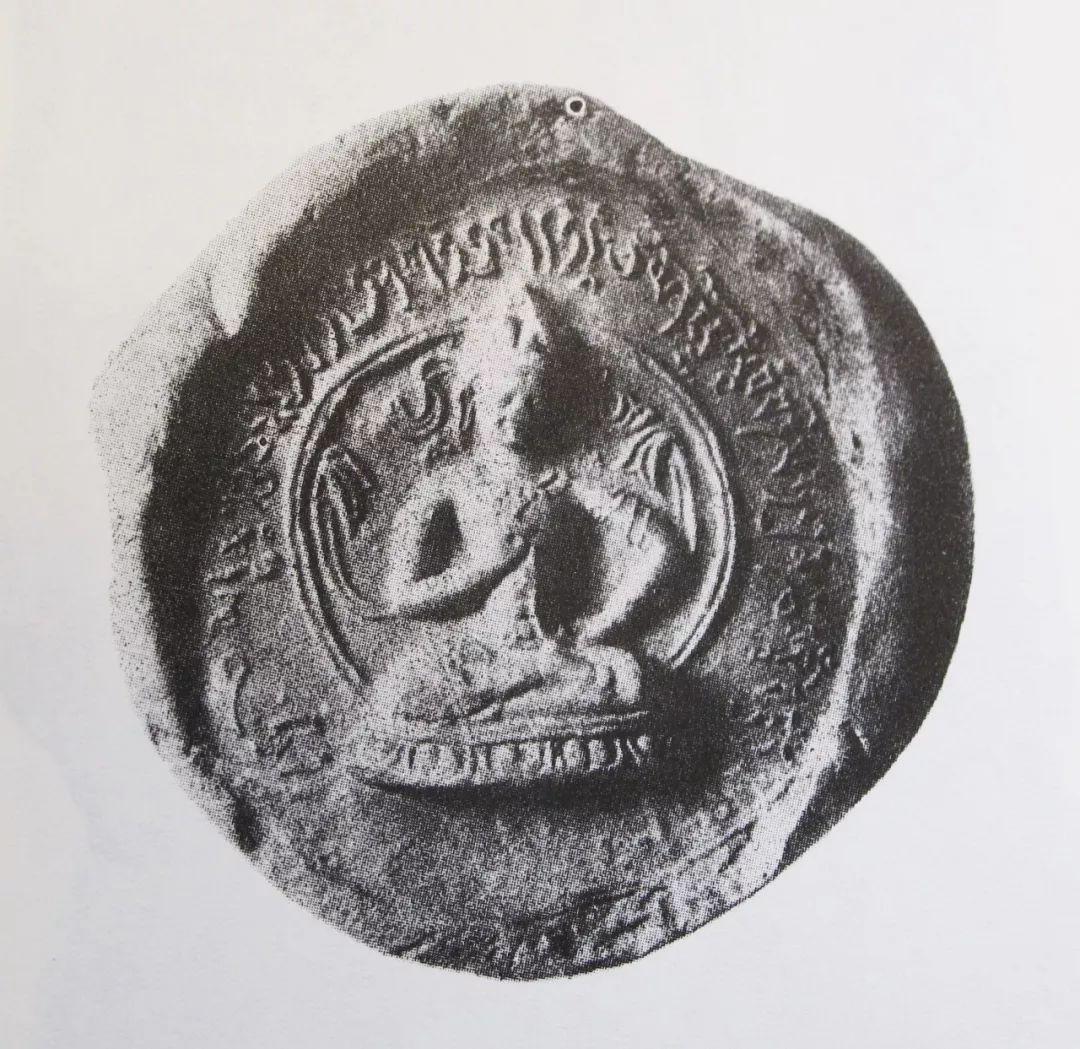

从文献及现存印度及藏传佛教中的擦擦来看其发展演变规律,开始是立体的小泥塔,或压印的有塔和缘起法颂的擦擦(图3)。这时压制的擦擦大多有翻起的泥边,可推测其制作方式:是揉好泥团,直接用模具挤压上去形成的(图4)。之后才流行压印有各种佛像的擦擦(图5),这时擦擦的边缘变得相对齐整起来。

图3-1:印有塔和偈颂的擦擦

图3-2: 印有塔和偈颂的擦擦

图4-1:有大翻边的塔像擦擦

图4-2:有大翻边的金刚手像擦擦

图5-1:有法金刚像的擦擦

图5-2:有菩萨像与偈颂的擦擦

宗教器物的制作往往有着严格的仪轨,擦擦的制作也不例外。图齐提到两个文献,一份是普桑(Poussin)校勘的Qdikarmikapradīpa(《初业者灯》),另一份是夏斯特里(Shastri)出版的约公元8世纪无上瑜珈上师不二金刚(Advayavajra)的Kud32winirghātana(《除灭恶见》)中的段落,这两个文献都描述了同一种仪轨,称作《摹制一切仪轨》(sarvakatāfanavidhi),藏文译为《摹制擦擦仪轨》(tsha tsha gdab pa’I cho ga)。每个步骤都有相应的咒语,分为十步:

1.取土,咒语:顶礼诸佛,o/ vajrāyu2e svāhā

2.成型,咒语:o/ vajrobhavāya svāhā

3.抹油,为便于下一步用模具翻制擦擦时图案压印得清晰并便于剥离。咒语:o/ araja viraja svāhā

4.印模,咒语:o/ dharmadhātugarbhe svāhā

5.Qkowana.可能是压印,咒语:o/ vajramudgara ākotaya svāhā

6.Qkar2aza.召请擦擦上的天众或压印陀罗尼中涉及的天众,并将天众的加持力驻入其中,咒语:o/ dharmarate svāhā

7.Sthāpana.使召请的天众安住擦擦,咒语:o/ supratisthitavajre svāhā

8.开光,咒语:o/ sarvatathāgatamaz1atadīpte jvala jvala dharmadhātugarbhe svāhā

9.Visarjana开光后请天众回归本处,咒语:o/ svabhavavi1uddhe āhara āhara āgaccha āgaccha dharmadhātugarbhe svāhā

10.酬谢因咒语召请降临的天众,补充仪轨中可能的疏漏,咒语:o/ ākā1adhātugarbhe svāhā[8]。

同样的仪轨在《丹珠尔》nu函第153号也有描述,内容基本相同:

1.挖土

2.取土

3.用水

4.净土

5.混揉

6.击打

7.成型

8.抹油

9.压印[9]

擦擦就是通过以上仪轨完成的。但是显然,这个由约公元8世纪无上瑜珈上师不二金刚书写的仪轨,可能晚于擦擦最初出现的时间,理由之一是,最初制作的擦擦多是各种塔,塔形擦擦有立体的,也有压印的,而上面两个文献都只提到了“压印”而没有涉及早期更为常见的立体塔形擦擦,图齐也忽略了这一点。笔者详尽地引用图齐的材料说明擦擦的制作规范,是想暗示一种特征,即在擦擦的制作上,不能只单纯地考虑其工艺流程,仿佛制作一个日用陶罐,如展览说明所示。宗教行为往往伴随着相应的咒语或仪式,体现了人的行为与神灵的相互作用。

如前文所述,擦擦的制作伴随着咒语,有时,为了纪念,擦擦会加入著名喇

嘛的骨灰,有时也因为某种原因而搀入大麦或小麦粒,有的加入写有经咒的小纸卷,而有的加入藏药,用于医病。经过这种仪轨制作的小泥塔或小泥佛像,就是擦擦。

汉文文献中没有元代以前关于擦擦的明确记载,已知这方面最早的相关文献是唐代段成式的《寺塔记》,其中记隋代造小泥塔的内容:

“常乐坊赵景公寺,隋开皇三年(583年)置……守公乃造小泥塔及木塔近十万

枚葬之,今尚有数万存焉。”[10]

又玄奘《大唐西域记》载:

“印度之法,香末为泥,作小窣堵波[11],高五六寸,书写经文,以置其中,谓之法舍利也。数渐盈积,建大窣堵波,总聚于内,常修供养[12]。”

通过实物和文献得知,这种小泥塔可能就是早期的擦擦。塔与佛教八大圣迹有关,也就是说当早期佛教组织形成时,这些地点对信徒们显示了释迦牟尼一生生活和传法过程中的重要时刻,后来这些地点被我们所知的八种塔式圣化了。所有的佛传,包括口头的与书写的,都不会忽略这八个圣迹,因此,八塔也常常表现在擦擦上[13],这是早期擦擦在表现上出现的主要题材(图6)。

图6:表现塔的擦擦

但是显然,擦擦这个外国名称,至少在隋唐之际还没有传入内地,而玄奘游学印度时,虽然见过制作擦擦,但并没有记录其名称。而清末统称的“善业泥像”在唐代以前及以后也不见存于文献。但到了元代,文献上开始出现有“擦擦”的记录。《元史》卷二百二载:“又有作攃攃(擦擦)者以泥作小浮屠也,又有作多尔康者,其作多尔康者或一所二所以至七所,作攃攃者或十万二十万以至三十万……”。又据清查骞撰、林超校点《边藏风土记》(中国藏学出版社)卷一“活佛源流”载:

“夷人身旁,各系小泥佛,或范金,或糌粑捏之,云可护身,刀枪不入,大喇嘛赐之,不易得也。又多小塔,名擦擦,亦长系身。按《元史纪事本末》:西僧有所谓擦擦者,以泥作小塔,或十万、二十万、至三十万云云。藏有擦擦寺,万塔林立,云镇压邪,尚旧俗也”。

清修《钦定元史语解》卷二十四载:“攃攃(擦擦),唐古特语泥印佛亦泥印塔也”。这时擦擦既指小塔也指称泥佛像,而明清之时,擦擦就以表现图像为主了:清代鄂尔泰等编纂的《国朝宫史》卷18载:“慧福同尊擦擦无量寿佛一九,宏济羣生擦擦无量寿佛一九,光彻大千擦擦无量寿佛一九,法镜长圆擦擦无量寿佛一九,金乘瑞相擦擦无量寿佛一九,胜幡清凈擦擦无量寿佛一九,福被恒沙擦擦无量寿佛一九,慈云普荫擦擦无量寿佛一九,调御诸天擦擦无量寿佛一九”。

二

道光十九年(1839年),乾隆朝大学士刘墉之孙、雅好文玩的刘燕庭无意间在西安慈恩寺见到一种模制的小泥佛像,十分精美,且背面大多有铭刻,他寻拾完好的小像有十几件,后来被同代学者鲍昌熙收于《金石屑》中,这是此种小佛像最早被著录。这类造像大致有三种,国家博物馆展览中也汇集了这三类小像,一种是苏常侍造像,背面铭文多是“印度佛像大唐/苏常侍等共作”(图7),二种是比丘法律造像,背面铭文文字较多:“大唐国至相寺比/丘法律从永徽元/年已来为国及/师僧父母法界苍/生敬造多宝佛塔/八万四千部流通/供养永为铭记矣”(图8),三种就是印有“大唐善业/泥压得真/如妙色身”字样的小像(图9),其他还有地藏菩萨像(无铭文)、兴福寺造像(仁寿二年兴福/寺少陵原囗/ 眇行者囗)、元和十年(815年)合州令造像等。

图7:苏常侍造像

图8:比丘法律造像多宝塔像

图9:铭有善业泥字样的造像

因在这类小佛像铭文中铭有“大唐善业/泥压得真/如妙色身”的字样,即本文所说的第三种,而有学者统称这类唐代小泥像为“善业泥像”,首次使用这个名称称谓这类造像的是清代振威将军广东提督吴勖斋,他在晚清黄濬集的《尊古斋陶佛留真》中题跋道:“唐善业泥象(像),出长安城南燕塔下,寺僧耕地,往往得之……”[14]。后有当代学者金申著文《善业泥像》[15],讨论这类造像的内容,文章用的标题正是“善业泥像”。而笔者遍查中国古代文献,唐以前没有“善业泥像”的字样,唐以后也不见。

此外还有学者写过此类文章,但没有用“善业泥像”这个名称,如上世纪50年代学者陈直著文《唐代三泥佛象》[16]就没有用这个名称,而是分为三种:唐比丘法律泥造象(像)、苏常侍泥佛象(像)、唐善业泥佛象(像),这是一种比较客观的说法,即只是将有“大唐善业\泥压得真\如妙色身”的字样的小像称作善业泥像,其他只称泥佛像。另外黄濬集的《尊古斋陶佛留真》中将之称为“陶佛”。但目前学界对唐代这类泥佛像已习称“善业泥像”。下面,首先讨论一下善业泥这个名称的含义,然后再讨论藏传佛教中的擦擦与之的对应关系。

善业泥像,是一个具有考证意义的词,首先涉及的一个概念是“善业”,什么是“善业”?善业,指善之作业。为“恶业”、“不善业”之对称。即能招感善果之身、口、意业。据《瑜伽师地论》卷九十载,善业之建立,系依如理作意,如实了知所缘之境,并明其结果。反之,恶业即依邪执著之心,于所缘之境不能如实了知所致[17]。

对于善业,佛教有“十善”之说,十善即十善业(梵语 da1aku1ala-karmāni,藏dge-ba bcu4i las),乃身口意三业中所行之十种善行为。又作十善业道、十善道、十善根本业道、十白业道。十善对应是十恶,即身口意所行之十种恶行为,称为十恶,又作十不善业道。即:1.杀生、2.偷盗、3.邪淫、4.妄语、5.两舌,即说离间语、破语、6.恶口,即恶语、恶骂、7.绮语,即杂秽语、8.贪欲、9.嗔恚、10.邪见,即愚痴。离以上十恶,则为十善。

十善十恶之说,见于大、小乘诸多经典,《阿含经》谓行十善将生人天世界,行十恶则堕地狱、饿鬼、畜生三恶道。《说一切有部》等部派对十善十恶之果报分为异熟果、等流果、增上果加以解释,因行十恶而堕三恶道者,为异熟果;因杀生业而致多病短命者,为等流果;因杀生业而遇霜雹、尘秽等害者,为增上果。十善具有止恶行善之意义,故亦称十善戒,或十善法戒、十根本戒。又十善为顺理之正法,故有十善正法之名。

据《菩萨璎珞本业经》卷下载,修下品之十善,可为人中之王;中品十善为粟散王,即小国之王;上品十善为铁轮王,即转轮圣王之一。据此意义而言,其王位称为十善位,帝王称为十善君;于过去修十善戒,得此功德,故称之为十善戒力。另有十善菩萨,指天台圆教十信位之菩萨。阶位相当于《法华经》卷六《法师功德品》之六根清净位。此类菩萨了知断惑之十信,信信皆通,具足十善。《大方便佛报恩经》更是以其迎合儒家思想,讲求孝养父母、奉事师长,修十善业等而流行中华大地。善业之说除相应的经典有论述外,到了唐代又译出专门的经典,为《十善业道经》,全一卷,唐代于阗僧人实叉难陀译。系佛在龙宫为沙竭罗龙王所说,谓永离杀生、偷盗、邪行、妄语、两舌、恶口、绮语、贪欲、嗔恚、邪见等十恶,而修十善者,可得无量功德。

虽然《十善业道经》译自唐代,但“善业”或“十善”的说法由来已久,因此在唐代及唐以前的民间广为人知,善业之词也广泛使用,如唐代许嵩撰六朝史料集《建康实录》卷17载:“东北去县一百里袁平造‘善业尼寺’”。《唐会要》卷66载“大理寺”:“龙朔中改为详刑寺,卿为正卿,咸亨中复为大理寺,光宅元年改为司刑寺,至神龙元年复为大理寺,少卿自本一员。永徽六年八月十二日加一员以侯善业为之”。北宋沈括所著《梦溪笔谈》卷20:“……又谓道亲曰:‘明年岁当大疫,呉越尤甚,汝名已在死籍,今食吾药,勉修善业当免此患……’”。金至元代文献《续轩渠集》卷7载:“岩栖得月伴晨昏,莲社相依一片云,勤礼金僊修白业,翠壶侧畔两洪君。注:佛经以善业为白,恶业为黒,达摩师云:当勤修白业,金光明经:逺离一切诸恶,善修一切白浄之业……”。

综上所述,善业,主要为十善,指人(包括佛教所说的众生)的修为,唐代的善业泥像,就是指具有十善之泥作的像,而泥土本身是不会行善的,做不到“不杀”、“不盗”、“不淫”、“不妄”等十善业,一定是有人在做,因此,可以推测,唐代这种有着“大唐善业\泥压得真\如妙色身”字样的小像,一定是用了掺有修行高僧骨灰的泥所做。据《边藏风土记》卷二《噶经护身佛》记:

“喇嘛高行者,恒多铸金银铜铁塔佛,高愈寻丈,细不愈指,分以赠人,珍过瑰宝。别有铜泥两种,铸工粗劣,万像一模。又有大喇嘛涅槃焚烧后,以其血肉骨灰,杂合朱砂泥,印成佛塔像者……”。

《夷俗杂志五则》载:

佩护身佛,喇嘛焚化日,多环跪持器求舍利,千百中无一也。一喇嘛焚后,凡骨肉灰烬之余,咸和土泥,模为佛像小塔,以之赠人……”。

而同样是泥像,没有这种“善业泥”字样的小像,则可能没掺高僧骨灰。因此,首先统称这类小像为善业泥像是不准确的,其次,即使是印有“大唐善业泥”像的实物,据此而称善业泥像,从文化传承的角度来说,准确与否也要讨论。

目前考古发现的唐式泥佛像,最早的可能是北魏的,而“迄今所知有明确纪年的泥像为西魏大统八年(524年)扈郑兴造三佛像。又咸阳张底湾北周独孤信墓亦出土‘脱佛’一躯”[18]。见录于黄濬集的《尊古斋陶佛留真》,唐以后的这类小像就没有实物可考了,再之后就是汉藏文化交融后,元代文献出现的擦擦记载,实物发现情况也大致如此。

通过上述得知,这种北魏就已传入内地的小型造像工艺,到了隋唐开始流行,而这类源自印度的对小泥像的供奉,对应的法物名称正是擦擦,是擦擦在中国的早期流传,它比西藏擦擦的流行时间至少要早300多年[19]。从文献记载得知,早期内地所造擦擦正是所谓的“小泥塔”(开皇三年……守公乃造小泥塔及木塔近十万枚葬之),这一点与图齐的研究及擦擦的发展情况相一致,但没有隋唐或更早的实物存留,可见的实物多是以压印的佛菩萨图像为主。

同时,文献材料也证明,在这种供养像式传入的时候,相应的名称并没有与之一同传入。玄奘的材料是一个迷,为什么他在印度没有记录下这种法物的外语名称。笔者推测,在当时的印度,虽然盛行制造这种供养法物,但属于民间行为,其名称可能也没有在学者中间流行,原因是这种源自俗语的擦擦之名,不属于“中天正音”。比如,中国在唐代被认为标准的、高贵的“汉音”是长安与洛阳一带的语言,而“吴音”是低俗的、轻浮的语言,在印度也一样,到了中世纪,梵文已一统天下,中天声韵以为美正,余国清浊而多讹谬。虽然

在文学创作中,有时候还用俗语;在锡兰,佛教徒仍然用巴利文写作,但是,在印度次大陆的佛教中,用俗语撰写佛典的现象早已绝迹,所有的佛教僧侣都用梵文撰写,包括象玄奘这样的大师,对俗语或混合梵语以及中亚古代民族语言在佛典撰写和传布中所起的作用,不甚了了,因此经常使用“××讹也”一类的词句[20],所以对于俗语“擦擦”,玄奘才只言其物而不提其名,或许,玄奘大师以为“擦擦”又是一讹音。

另外还要考虑到,有关擦擦的制作仪轨是在公元8世纪才由不二金刚写入《除灭恶见》中,而此之前的印度,或者说玄奘游学时的7世纪,制作擦擦只是一种流行的民间宗教行为,还没有被学者记录入典。至元代,擦擦的名称及实物开始再度流行。与藏传佛教早期的擦擦相比,汉地的擦擦做的更加规整,边缘干净,不似西藏有团泥挤压出现的翻边。图齐对擦擦的研究,虽然十分细致,但遗憾的是他的分析仅限于西藏擦擦与印度的关系,没有提到汉地自道光年间发现的唐代“善业泥”或更早的泥佛像,原因可能有两个,一是图齐不知道这方面信息。二是图齐认为内地造像与藏传佛教造像属于两个系统,从而在他的研究中没有考虑唐代的“善业泥”[21]。

三

下面讨论唐代及藏传佛教中擦擦的表现题材。

有较多实物存留的唐代汉地擦擦,从大的分类上讲,可能存在两类,一类是掺有高僧大德骨灰的泥像,即印有“大唐善业泥”字样的像,另一类就是没有善业泥之称,可能就是普通制作的小像,但一个共同点就是表现的题材以一佛二菩萨组合或佛像为主。本文在此关注的国家博物馆展览中出现的造像,主要有两类题材,其一是地藏像,其二是印有缘起法颂的造像。之所以选择这两类造像,是考虑可以与藏传佛教中的擦擦进行比较。

地藏像,在国家博物馆的展出中表现为沙门形地藏,着袒右袈裟,半跏坐于莲台之上,右手持宝,从宝中放射几道光芒,依次排列有五道,从图像上可以辨识出:跏趺坐的天、立姿的人、畜生、恶鬼。似乎没有表现地狱,地藏菩萨后有两道头光(图10)。

图10:沙门形地藏与六道图

地藏,梵名 K2itigarbha,音译作乞叉底檗婆。地,住处之义;藏,含藏之义。即受释迦牟尼佛之付嘱,于其圆寂后至弥勒菩萨成道间之无佛时代,自誓度尽六道众生始愿成佛之菩萨。关于地藏菩萨之名义,《地藏十轮经》卷一记: “安忍不动,犹如大地;静虑深密,犹如秘藏”,故称地藏。地藏信仰是中国汉地佛教史中一直盛行不衰的思潮,并且根据各个时期流行的诸神,地藏图像又与之组成新的样式,在石窟寺、壁画、雕刻、幡画中都大量出现。地藏的样式主要有沙门相和披帽相,还有菩萨相甚至佛相[22]。

披帽地藏相是晚唐以来大量流行的一种样式,学者们解释披帽地藏图像的来源时,通常引用敦煌S.3092《还魂记》“道明和尚入冥故事”[23]。披帽地藏的形象最早出现于晚唐,逐渐在壁画与绢本绘画中大量出现,至宋代成为地藏形象的主流,姿态有立、半跏趺坐和结跏趺坐。众所周知,地藏菩萨是救度六道众生的,在图像学上,地藏通常与六道(五道)图表现在一起。所谓的五道(六道)指的是:天、人、地狱、饿鬼、畜生也。若言六道,则加阿修罗道。

一、

天道

,天者,最高最上,极大极尊,受用出于自然,快乐莫非如意,由昔广修净行故感此报,是名天道。

二、

人道

,人者,忍也。谓能安忍世间苦乐之境也。又仁也,指执信之人,言不欺诳;忠孝之人,不嗜醉酒。盖天地所生,惟人为贵,由习善行,报感此身,是为人道。

三、

地狱道

,地狱,谓在地之下也。据文献载:赡部洲下,过五百踰缮那,乃有地狱。然此地狱,其量大小不同,其寿延促各异,皆由众生造极恶业,报尽命终,至此受苦也。

四、

饿鬼道

,谓此鬼类,羸瘦丑恶,见者畏惧,穷年卒岁,不遇饮食,或居海底,或近山林,乐少苦多,寿长劫远。由昔悭贪所报,获此身也。

五、

畜生道

,畜生亦名旁生。文献载:畜谓畜养,谓其横生,覆身而行,禀性愚痴,不能自立,为他畜养,故名畜生,由昔恶业报生此道也。

六、梵语

阿修罗

,华言无酒,又言无端正。此道或居海岸,海底,或居半须弥山岩窟,宫殿严饰,怀猜忌心,常好斗战,是名阿修罗道。

从现有的研究来看,沙门形地藏,即光头、着袈裟的形象,流行于唐代。这种沙门形地藏与六道(五道)图像组合的样式多见于唐及五代。如龙门宾阳中洞上方有唐代立姿沙门形地藏,右手张开,以线刻五道,浮雕出飞天、人物、奔马以示轮回。陕西耀县药王山第8龛晚唐摩崖造像中也雕有左舒相沙门形地藏菩萨,身体两侧流出六道轮回之图景。唐咸亨元年(670年)造像碑背面的浮雕也是同样的情景。巴中南龛第25龛为地藏与六道轮回图像、杭州资延寺慈云岭五代吴越天福七年(942年)造第一龛,六道轮回刻在龛楣,龛中是左舒相坐沙门形地藏菩萨、法国吉美美术馆藏敦煌绢画为披帽地藏与六道图[24]。

唐五代以后则多与十王组合,构成地藏十王的图像。在小泥像中出现这种地藏与六道(五道)的图像,说明唐代地藏信仰,在民间流行的倾向。内地这种地藏信仰之盛行,恰与藏传佛教的情况形成比对。在藏传佛教中,地藏信仰并不盛行,在诸多的造像中几乎不见单尊的地藏供养像,地藏菩萨的出现多只见于大日如来与八大菩萨这个题材中,而擦擦几乎不表现这一题材。这也是擦擦这种以模具造像工艺传入中国后,表现在汉藏两地题材方面的差异之一。

同样是菩萨像,藏传佛教中的擦擦,以各类观音最具有代表性,由于在汉地佛教造像中地藏与观音的组合关系,因此,在这里考虑观音造像这个题材,这种考虑除了具有图像学上的意义外,还具有教理上的意义,即地藏与观音同为救度众生的大菩萨,在汉地经常表现在一个龛室内或在绢画中对称地表现在画的底部。因此本文在此将藏传佛教中的观音像对应汉地的地藏像进行讨论。藏传佛教中的观音像种类繁多,下面进行分类描述:

十一面观音

属描述性名称,指的是这类观音具十一个头,而不是图像学意义上的十一面观音,因为就造像而言,脱离了组合关系,或者摆放位置,其实是无法准确地称呼一个神的。如《那塘五百神像》中,具十一面的观音有四个:吉祥师所传的十一面观音,立姿、八臂,与之伴出的是左六字观音、右不空绢索观音;“虚空王观音”,十一面,立姿、千臂,与之相伴出的是左双身密修观音、右立姿三面的如意轮观音;“救八难观音”,十一面,与之相伴出的是八位愤怒金刚相的四臂观音;“金刚藏观音”,十一面、立姿、八臂,与之伴出的是狮吼观音和佛海观音(这里的佛海观音实与六字观音没有区别)。这里最难以区别的就是吉祥师所传的十一面观音和金刚藏观音,二者只在持物上稍有区别:即外扬的最下面左右手,吉祥师的右手无物,施与愿印,左手持净瓶;金刚藏则右手持钩、左手持火焰宝珠(?)。所以本文依照通用的方法,称为十一面观音(图11)。

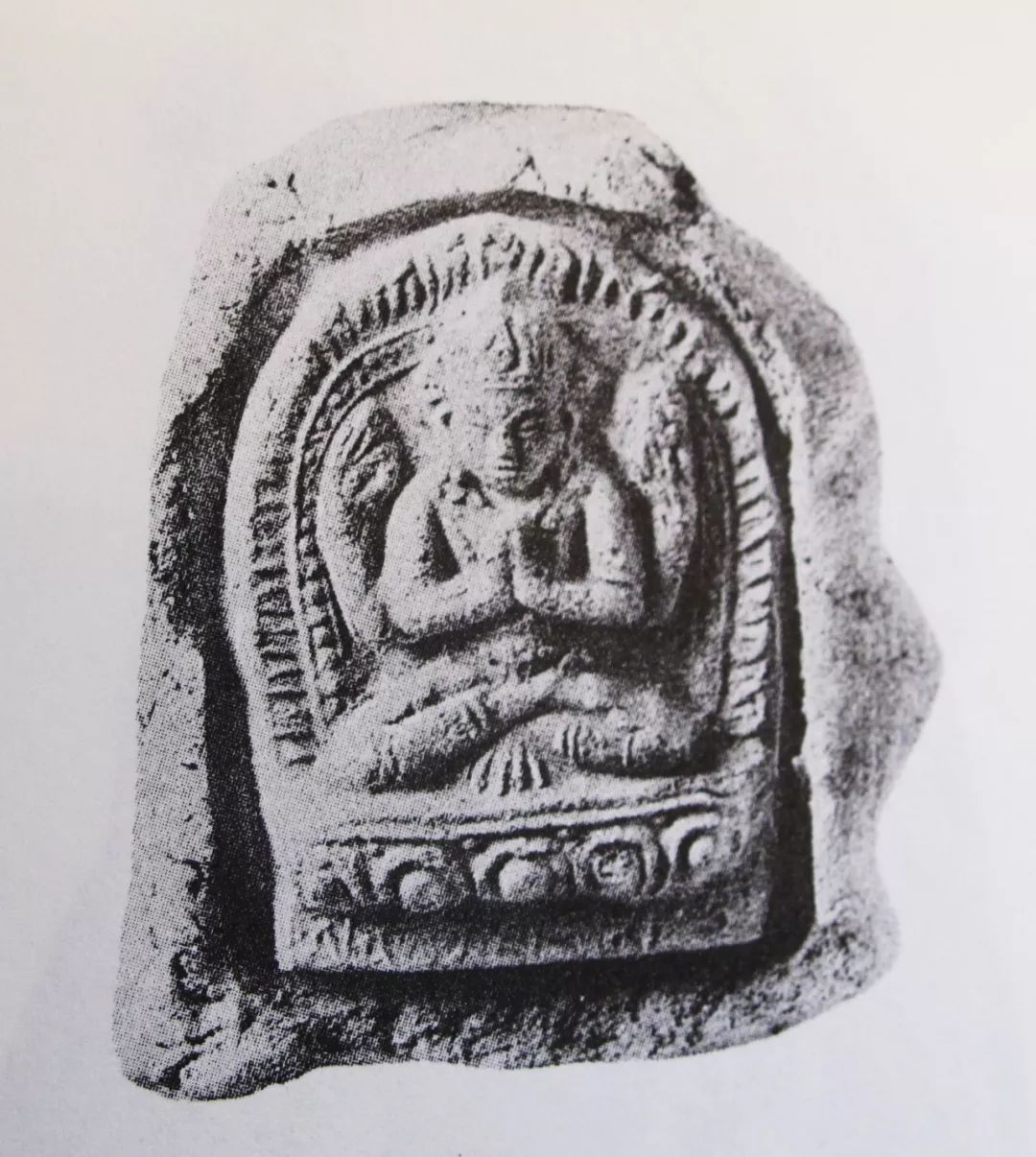

图11:11世纪阿里出十一面观音像

莲花手观音

(图12)

在藏传佛教中,持莲观音具有多种成就法像,而“莲花手”,事实上不是一个具体存在的造像样式,只是就宗教意义而言对观音的一个称号,“莲花手”本身不具有图像意义。持莲花观音在发展演变过程中,从造型规律上说,他吸收了印度传统艺术中的姿态,如各种样式的坐姿和动感的立姿,尤其是手印,在密教,甚至在佛教出现以前,手印意义已经形成,而7、8世纪流行的密教成就法则赋予它更多的内含,所以传入西藏的各种持莲花观音,手印、姿态的意义是十分明确的,在分析样式的变化时,不能简单地说是造像者对于样式的选择而导致的变化。因此,笔者依据现有实物,从藏传佛教持莲观音的造像中确定出了三个功能体系的五种身形:

洒甘露、救“六道”观音

1.香王观音,跏趺坐姿,右手施无畏印(或与愿印),左手持莲。

2.空行观音,游戏坐姿或立姿,左手持莲花,右手下垂施与愿印,成就法造像必有胁侍,下有鸟像,头冠上有无量光佛。

3.如意轮观音,半跏趺坐,左手持莲花,右手支颐,思维相。

无量光助手、救“人道”观音

4.世间尊观音,各种坐姿,手势同上,成就法像既有单尊、亦有具胁侍像,而以单尊成就法像居多。头冠上有法金刚像或无量光像。

可以代表无量光佛的观音

5.法金刚观音,呈跏趺坐姿,左手持花,右手当胸承花头,特殊的标识是头戴五佛冠,以代表此身形是由五佛共同化现。观音的这一样式只流行于后弘初期,后期不见[25]。

图12:15世纪 莲花手观音

从样式的定型时间看,早在7、8世纪,这些观音类型可能在印度都已形成,并于前弘期传入了西藏,而在后弘期广泛流行。“香王观音”可能是见于文献最早的名称,这种像法是尚处于持咒密法阶段的供养像,不同于藏地后弘期流行的成就法供养像。由于本文所集擦擦为后弘期以后的作品,而在当时西藏主要流行的是成就法修持,所以可能不存在“香王观音”这一类型。另外,擦擦作为模具制作的特殊供养物,在样式上通常只可见“空行观音”、“世间尊观音”、“法金刚”像,而如意轮则多见于金铜造像。

世间尊观音

图齐在其著作中,将莲花手与世间尊分开来讨论。笔者在此将世间尊归入持莲观音类型中。而图齐之所以将之分开来说明也是有理由的。因为擦擦中这类早期的世间尊,像式比较独特。按观音的成就法像来看,世间尊的造型是最为多样的,这里呈现的即是十分特殊的一种,主要体现在他的下肢上:左腿盘曲于勾着的右腿前,这种姿态的观音像,目前似乎只见于早期的擦擦,同期甚至其它时期的金铜造像和壁画中没有发现一致的造型,既使在擦擦中也只在第一期出现。称呼这种观音一直很乱[26]。图齐依据《成就法鬘》第18成就法,将之称为“世间尊观音”,其坐姿为轮王坐[27]。这类擦擦的时间,多属于后弘初期,是典型的波罗样式。依据成就法,这种坐姿的世间尊应是三种单体成就法像样式之一。后期流行的世间尊造像,就少见这种姿态,而以游戏坐或半跏趺坐为多。

六字明王

即通常所说的四臂观音,实际上“四臂”是一个描述性词语,但四臂的称呼有时会产生误解,如救八难的8位愤怒相观音都是四臂,不空绢索观音的造型也有四臂相。另外这类观音还有一个更为流行的称号“六字观音”,但笔者认为此号不妥。将Om mani -padme hum六字曼陀罗主尊称为 “六字观音”的首先是印度学者巴达恰利亚,是他对于《成就法鬘》[28]中,六字真言成就法中一种观

音造型的定名,但我们已经发现,“六字观音”并非成就法所说。成就法只说其为“观音”,因此这个文献没有提供六字成就法这一观音身形的正确名称。由抽象的音声文字代表的咒语到由具体的形象来代表咒语,这种佛教特有的表达方式,至少在7世纪已经定型。

唐代义净所译《大孔雀咒王经》,是一部较为成熟的密教经典,就是在这部经中,陀罗尼,即咒语首次被神化并称为“明王”(vidyqrqja)[29],自此,明王与明咒的表里关系就成为密教在造像中常用的视觉传达方式,因此,六字咒及代表这一咒语的“六字明王”,在宋代天息灾所译的《大乘庄严宝王经》中明确提出来,因此这一类观音的正确称号就是“六字大明王”[30](图13)。

图13:自《梵天佛地》卷1图版20a复制的六字明王像

在藏传佛教造像中,观音像中有一类世间尊观音与汉地唐代造像有比较上的意义,可资比较的是造像上印制的缘起法颂,这也是本文在此提出观音类造像的又一意图。

国博展出的隋唐擦擦,其中苏常侍造“印度佛像”中有三个类型,虽然图像样式不同,但在图像的下部都同时印有缘起法颂(图14)。

图14-1:苏常侍造像