我的前半生,是一个无缘成为小说家的人。三年前,一个偶然的机会,我捡起了另外一个从小到大揣在内心深处的念想——和一帮人坐在一起,讨论彼此的写作。命运让我来到一所中学的高中部,开创了内地中学里的第一门创意写作课。

在教学一线,在从几十个到上百个15~18岁的孩子中间摸爬滚打,我从零开始,一边教一边反复问自己:

写作,到底是什么?

三年了,我觉得我刚刚摸到一点边——关于创意写作是在教什么。

时间倒回若干年前。在我人生的旅途中,曾经有过那么一个刻骨铭心的经历,我想把它写下来。那时的情况是,我怎么努力也写不好那个小说。我孤零零地放眼世界,满心想要倾诉。可是,我无论如何也没法用故事的方式完整地把一切表达准确。一再尝试,均以失败告终,我也只能慢慢放手,任这个残缺的故事沉睡在我电脑的某个文件夹里。

之后的几年里,命运流转,工作的关系我得以把麦基的《故事》读了一遍又一遍。我才明白:当初的自己连叙事的基本是怎么回事都不清楚!我虽热爱写作,但阅读之余,我只受过中学那种作文教育。

这样的我,你应该可以想象,来到中学后,我觉得首先应该教授的就是写作技巧。我希望我走过的弯路学生不要再走了。他们不要像我一样用几年去领悟一个写作技巧。这是我作为一个新老师的教学初衷。

然而仅仅教了两个月,我就败下阵来了。至今我还记得自己讲叙事结构时,讲台下偶尔抬起的面孔上冷漠的表情(其实现在我也不会“讲”叙事结构,嘿嘿)。

那个时候,我第一次翻开了“创意写作书系”里的《成为作家》,这是我教学指导的第一本写作书。利用教学间隙的假期我生吞活剥,

我得到了创意写作“零”的启示:教写作应该从启发兴趣开始。不仅因为那些“职业的”学生也(或许更)需要启发兴趣,而且这里面就包含了对写作的理解。

我从这里起步,成了一位“以启发兴趣见长的”写作老师。然而当同事反馈“学生大多觉得在你的课上最大的收获是重新有了写作的兴趣”时,我并不开心。我会觉得自己有点low。学不到技巧的学生,作品提升不上去。于是中间有一段时间我着力去“教”技巧。直到我从上百个学生的习作中一再得到确认:

当一个人不想写作时,ta是没法真正学会写作技巧的。技巧于ta是外在的,没法融入ta的创作。

这时我才明白,所谓老师,是需要帮助学生启动那种全程跟进的、持续的写作兴趣的。于是,技巧背后一些更根本的事情,渐渐浮现出来了。

这些事情,我管它叫

“写作思维”

。

从《开始写吧!虚构文学创作》和《开始写吧!非虚构文学创作》两本,到《一年通往作家路》,再到《写我人生诗》,“创意写作书系”一个学期一个学期地手把手带我开疆拓土。而我发现那些让我在深夜“心有戚戚焉”的,都不是技巧(这套书对于叙事技巧的理解整体上和亚里士多德,以及麦基的故事理论在一个体系里),而是一种本质上的对于写作的理解:基于这种对写作的理解,教师不断地设计写作任务,同时把教学目标悬挂到高处;基于这种对写作的理解,学生走出我们短短两个月的课堂后,更有可能相信写作跟自己不是“从此路人”。

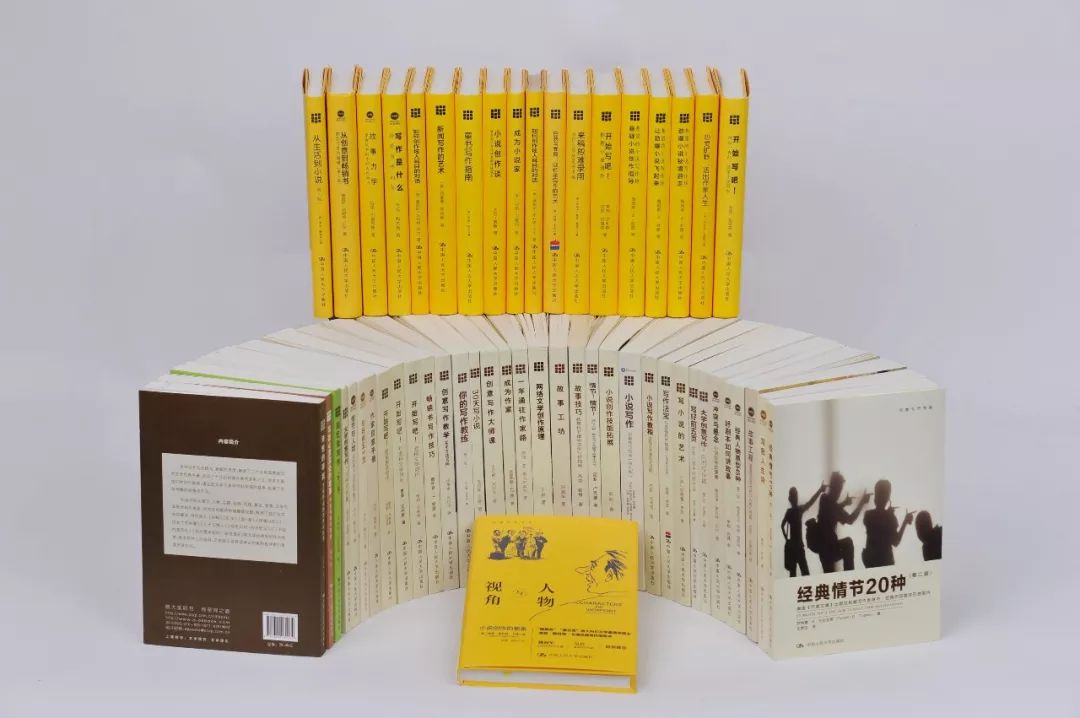

▲

中国人民大学出版社自2011年开始引进出版的“创意写作书系”,是第一套系统引进国外创意写作成果的丛书,目前已出版图书59种,受到写作者和写作老师的推崇,从开始写,到写得更好,你都可以使用这套书。

我从这套书以及自己的教学经验里琢磨,并试着给这种理解(我叫它“写作思维”)下了个定义:

1、写作是一个人对于自己生存的世界有所观察和体验后,就此所做的表达;

2、写作者利用这种表达,去探索关于自我/世界/存在的意义;

3、这种探索促使写作者和自己以及周边世界对话,并以此加深TA的思考。

一、写作是一个人对于自己生存的世界有所观察和体验后,就此所做的表达。

写作是实践性的,它是一种表达,而表达的源头,是观察和体验。

很多高中的孩子,经过中考作文的洗礼,历经多年考试、课外作文辅导的“沙场”,不仅不会自然而然地表达,反而部分丧失了观察和体验的能力。所以我们的课,总是从最低端的事情开始。我总是和学生说,“

我们从虫子这么低的起点开始看世界吧。

”

从关于食品的体验、到户外五感体验、听音乐回应写作,这个阶段可以有各式各样的写作任务,但核心理念就一个:

写作的素材在哪里?我们不是要去寻找六条腿的马,每个人的想象力就蕴含在你的日常生活中。

从橙子皮的沟壑里看出月之暗面,走在草地上会感慨“好久没有这样片刻放松、什么也不用去想的时光了”

……

小孩子也和我们大人一样,一天到晚的忙。大家,都太少有静下来的时光了。

▲

诗歌拼贴课及成果展示

而学生“享受”过后,会开启新的困惑:这样写作的标准是什么?(老师你把旧有的东西给我们打破了,你预备为我们建立起什么新的东西呢?)好吧,

这还不是故事,只是观察笔记。如果能用最简单的词和句子去表达出你真实的观察,那就是“好”

。

我们也会顺便讲一下什么是陈词滥调。一个词,当它第一次被人发明并运用出来时,大家会觉得新鲜。但是,当它被用了10001次时,那就是陈词滥调了。这时我会想起过去看到一个朋友的朋友圈,她说长大成人后,每当早起看到窗外下雪,可怜的脑海中就自动地冒出一堆小学作文词汇:白雪皑皑、白茫茫一片……这份难过我太懂了。

二、写作者利用这种表达,去探索关于自我/世界/存在的意义。

在我们学校,除了我,还有一个教说理写作的老师。本来我们俩教的东西不一样,甚至是涉及相反的思维。但我俩有一个共同的心愿:

希望我们的学生在生活中,不要轻易下判断

。

我俩对写作也有一个共同的认识:

写作不是你有想法以后把想法倒出来,写的过程本身就是在探索,要边写边自己寻找意义

。

表达本身所带有的意味,不就是“边表达边去寻找意义”吗?如果一个人急于表达,或者不能尊重真实地好好表达,那ta很容易轻易下个判断,接在ta的那份表达之后。正巧现在的世界里,从外界获取信息是多么容易啊。而一个人经过观察、体验、思考之后,真正想获得一点对于生活的真知灼见,却一直是多么的不易!

如果你是老师,这时考验你的时候就到了。叙事技巧背后是人类几千年来传递信息的一套机制。如果不是诚心诚意地想去表达、想去弄明白表达背后的思考,如果不能理解自己、理解人性,也就没法掌握叙事技巧。

做老师,说是教技巧,背后的事情你要明白

。

拿“视角”举个例子吧。

视角是个叙事元素。而我一直认为,

视角和写作里其他的林林总总一样,也能诚实地折射一个人的内心——每个人都有自己习惯的看问题的角度和距离

。

对于未成年人,视角跟ta的心理成熟度有关系。有的孩子,会认为第三人称最好,因为“看事情一定要客观”。也有的孩子,一个故事里会在“我”和“你”两个人称之间游走,我猜ta没有全然地把自我确立成与他人不同的个体。这种时候

转换不同的视角其实就是在要求孩子们能够灵活地跳到不同位置去看同一个事实

(写作其他时候也经常是在锻炼作者内心的灵活性吧),

带领他们看到多元视角能够呈现出事情的不同维度,丰富他们的认知。

对很多高中生来说,还挺难的。于是,那个故事就来了——

我们曾经有一个任务是写童年的故事,要求是用两个视角写两遍。第一遍用第一人称,从当年那个小朋友(这也并不容易,让一个十几岁的人去找回咿呀稚嫩的过去)的视角讲述,第二遍用第三人称上帝视角,第三人称不能是把故事重新讲一遍,而是要看到中间拉开时空隧道的这么一种距离感,使这遍讲述较之前的一篇会有新东西。

有那么一个初三的女孩子,她的习作是这样的:第一篇,她写的是小时候在幼儿园,自己借了同学一本书然后还了,却被老师冤枉,说她是说谎或者偷东西之类。第二篇,她却违反了我们的游戏规则,用了第二人称(因为第二人称比较特殊,我们课上并没有教)。她等于是给当年的自己写了一封通篇人称是“你”的信。她说“你”当时可以找到那个小朋友解释,“你”也可以找到老师解释,就算没有人相信“你”,“你”也不要觉得自己是坏孩子,因为“你”不是。

这是所有习作里,我觉得最好的。虽然她违反了游戏规则,但她真的明白我们在做什么。

她不光是在变换主语,甚至不光是在增减信息,那个时空隧道起作用了——随着成长,她对事情的看法起了变化。前后两重视角的讲述,让我们和她对于这件事有了一个更加整体性的认识。我们对世界的理解都更丰富了。我相信,她如果未来再遇到类似的事情,她不会再让自己受委屈了。

学习写作技巧时,需要凭着探索意识去寻找技巧,这是一个把技巧内化的过程。老师在谈技巧时一定要先告诉学生,带着探索意识去找最终的表达,这实际上就是在引导ta找主题。

很多孩子知道发生了什么事情,也知道要把这个事情写下来,但并不知道为什么要写下来。这是非常正常的状态,写的过程就是非常好的梳理的过程。最后,ta可能找到了主题,也可能找错了,这都没关系,只要在故事结尾的时候,有一些东西和开头时不一样了。应试作文老师总是教结尾要点题,但如果只是机械地这样做,那么你就只是把事情记录了,但内心没有得到成长。

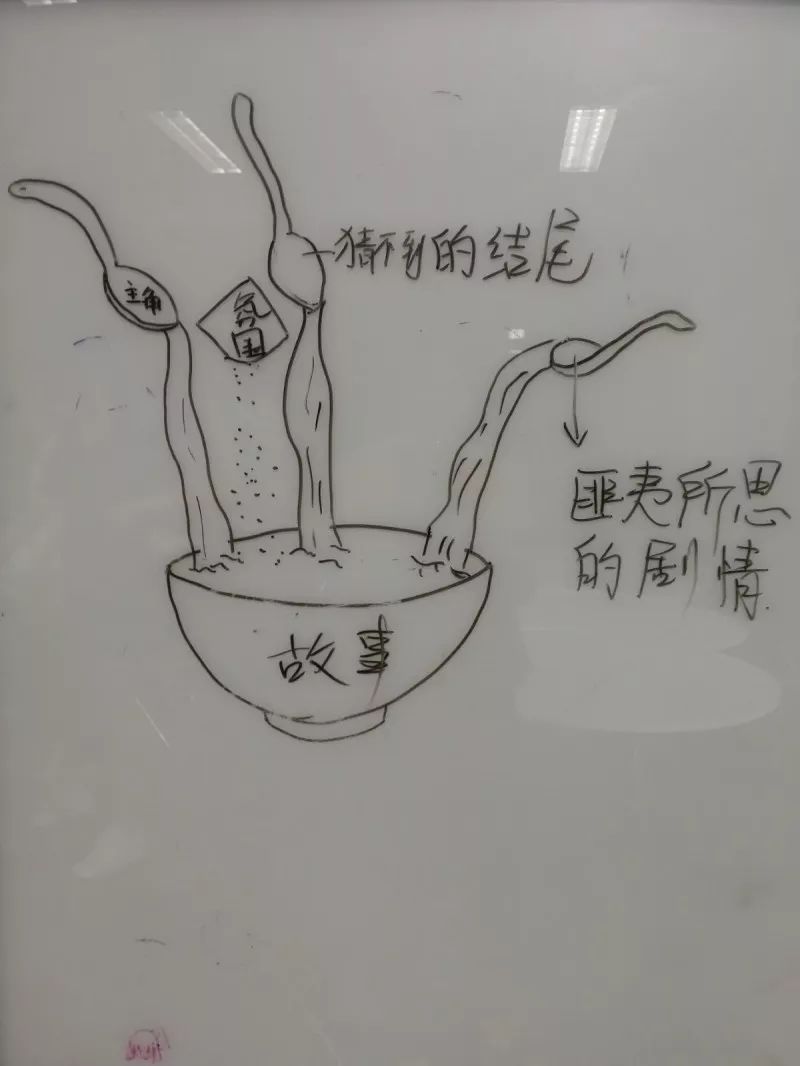

▲

学生在课堂上讨论、分组画叙事结构图

▲

学生画的叙事结构图

三、这种探索促使写作者和自己以及周边世界对话,并以此加深TA的思考。

写作和世间一切真正有趣的事一样,是“高风险的”。你不一定能确定自己要表达什么,也不一定能确定意义在哪儿。但正是因为这样的探索,最后你会对故事所讲述的一切形成真实有力的思考。

这种思考,是在对话中得到的。

我们的学生在课上同时有几种身份,ta是自己作品中的人物,是作者,同时又是同伴作品的读者、评论者。在几种身份的交互撞击中,ta通过表达而对话,和自己(自己的作品以及作为作者的自己)、和外部世界。这样的对话扩大了ta对于自身和世界的认知,这就是写作应该产生的良性的意义。

每次写作一定会形成洗刷三观的结论吗?真不一定。但这个观察——体验——表达——交流的循环本身就是有意义的。它开放,而且真实。

为了这样的对话,老师应该做的事就是不断地退场。