本文接上篇:

苹果之殇,谁之过?(一)

二十世纪七十年代,市场上没有直接面向个人的电子计算机,商用计算机的价格又高高在上,美国民间,有许许多多像乔布斯这样的电子爱好者,自己设计组装属于自己的电子计算机。这种情形与十九世纪末电力技术走向商业化,涌现出一大批像爱迪生这样的民间发明家的情况非常类似。

值得一提的是,人工智能技术(AI)几乎与电子计算机同时起步,经过更加漫长的发展,在最近几年逐渐趋于成熟。中国和美国民间都涌现出一大批基于AI的初创企业,这种情形也与四十年前个人电脑爆发前的情况十分相似。

这些事实都说明:

创新的发生依赖许多必备要素,具有明显的时间窗口特征。

1976年,21岁的史蒂夫·乔布斯与另外两位合伙人在车库里创办了苹果电脑公司。乔布斯敏锐地看到,数以亿计的家庭用户才是最大的市场。苹果公司于1977年首先推出了世界上第一台面向家用的电脑——苹果二型(Apple II),一经推出立刻引爆市场。

Apple II

Apple II 型在80年代售出数百万部,还拥有多种改良型号,成为个人计算机早期的代表作,极大推动了个人电脑在美国的普及。

乔布斯因此于1985年获得了由里根总统授予的国家级技术勋章。美国军方甚至采购了大批 Apple II,用于战术核武器的控制系统。

苹果的成功立即吸引了一大批企业的目光,他们跃跃欲试,想在这个新兴市场分一杯羹,市场竞争日趋激烈。姆赛公司、坦迪公司,科莫多尔公司都对苹果公司造成威胁。其中坦迪公司生产的TRS-80电脑在推出一年后,销量已经超过苹果电脑。

TRS-80电脑

乔布斯在一次接受杂志采访时说:“我们并未向军方出售产品,我想是军方自行到经销商处购买的。我们的电脑被用于为欧洲的核武器指引目标,并不令我们感到高兴。不过唯一值得欣慰的是,军方至少没有使用(坦迪公司生产的)TRS-80。”

不难看出,从不惧怕任何挑战的乔布斯流露出对于竞品的忌惮之心。

二十世纪八十年代,几乎所有的IT从业者都意识到计算机领域前途远大,个人电脑领域蕴藏着巨大的能量。个人电脑市场的火热终于吸引了商用计算机巨头IBM的目光。

这个庞然大物为了避开原有商用市场价值网的限制,采用独立小机构以应对

——组织了一个由12名工程师组成的独立开发团队,于1981年推出了史上首台IBM个人电脑——IBM-PC 5150。

IBM-PC 5150

与此同时,IBM进行了一项史无前例的创新:公布了PC的开放式业界标准,它允许任何人及厂商进入PC市场,从而造就了日后庞大的PC兼容机市场。

我们今天看PC的兼容标准已经司空见惯,但实际上,

开放系统才是特立独行的另类。

在此之前,一家电脑生产厂商提供全部硬件和配套的软件是业界默认的惯例,苹果等新兴的个人电脑公司也全部遵循这一惯例。在PC之外,其它行业大多也采用封闭系统。例如家用汽车就是典型的封闭系统。除了少数像轮胎这样的通用配件之外,不同厂家的软硬件都只能用于本品牌的产品。

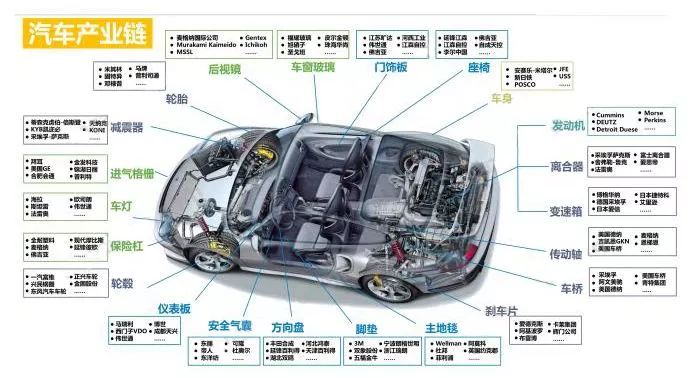

汽车是典型的封闭系统

采用封闭系统的好处是显而易见的。从苹果手机与安卓手机的对比就可以看出,封闭系统的软硬件适配环境相对简单,可以得到更好的优化,给用户更好的体验,并且可以实现独特的设计,彰显品牌特色。

开放系统在设计之初就要考虑到不同厂家、不同场景的兼容性,设计难度大,性能难以得到最好的优化,在初期性能表现总是不尽如人意,而且也不能过于特立独行,甚至可以说毫无特色。

开放系统虽然有诸多缺点,却有一个重要的优点:

它可以把许许多多商家统一到同一个利益阵营,更有利于形成一个繁荣的生态,大家利出一孔,从而力出一孔。

IBM开放PC标准,首要因素在于,

它是个人电脑领域的后来者,为了弥补失去的几年时光,必须采用激进的竞争策略

。拉着其他厂商一起打群架,就是一个很好的办法。

这就好比刘邦的军队虽然打不过项羽,但是拉着十八路诸侯一起打,累也把西楚霸王累死。

此外,还有两个重要因素起到了促进作用。

第一,为了规避反垄断诉讼。

在商用电脑领域,IBM已经被反垄断官司搞得焦头烂额,在个人电脑领域,不能辛辛苦苦半天,好不容易获胜了再掉到诉讼的大坑里。制定开放标准,可以把潜在的竞争对手变成盟友,自己作为规则制定者当然可以享有主导权。

更为重要的因素,则是来自互联网的影响。

互联网这个概念自从60年代被提出以来,经过二十年的发展,到八十年代已经初见雏形。1974年诞生了TCP/IP协议。

这个协议实现了在不同计算机,甚至不同类型的网络间传送信息,为互联网大面积应用做好了准备。

互联网本质上是一个开放网络,必然要实现不同厂家设备之间的互联互通。

如果

PC

采用统一的标准,在互联网走向应用的过程中将大占先机。

IBM

作为领先的计算机制造商,一直积极参与互联网标准的制定,甚至早期实验网络的搭建,主要采用

IBM

的机器。因此

IBM

比苹果这种草根创业公司,更能看到行业的未来发展趋势,并预先布局。

但是

IBM

没有想到,后来的演变情况远远超出了它的预计。后来硬件的同质化竞争越发激烈,利润越来越微薄,而原本不太受重视的软件产业却产生了微软这样的巨头,

IBM

辛辛苦苦为他人做了嫁衣。

在复杂系统的演化中,没有人能预料到未来会发生什么,应对之策只能是保持高度敏感性,快速反应,快速迭代。

你以为这只是过去的陈芝麻烂谷子吗?历史总是在某种形式上重演。

如今正处于物联网(

IoT

)爆发的前夜,物联网设备由于涉及面太广,种类太庞杂,涉及到

芯片、传感器、无线模组、网络运营、平台、系统及软件开发、智能硬件、系统集成及应用服务等等。

任何一个厂家也不可能全部应付得来,必然采用开放技术框架,区别仅在于是加入哪一个技术联盟。例如,仅在中国,

BAT

有各自的

IoT

联盟,中国移动、中国电信基于运营商优势,也分别推出了各自的

IoT

平台。京东、小米等厂家也有各自的布局。

阿里IoT联盟

腾讯IoT平台

中国移动IoT平台

小米IoT平台

如果说,

PC

是联盟对厂家的胜利,手机是开放联盟与封闭生态之间的对决,而到了物联网时代,将是联盟与联盟之间的混战。

在互联网发展的大背景下,开放技术标准是迟早的事情,没有

IBM

也会有其他厂家迈出这一步。

一旦迈出,就再也回不去了。

物联网的发展情况将对苹果的未来造成重大影响。这部分放到后面再展开,我们继续回顾苹果的历史。

乔布斯是一个十分执着的完美主义者,对于产品和创新有一种近乎苛刻的追求。在他的概念中,产品要么做到极致成为艺术品,要么就是垃圾。乔布斯十分热衷于竞争,他的梦想就是击败市场上所有的竞争对手,并且要彻底摧毁他们。

在乔布斯看来,在个人电脑行业驰骋,就如同数百年前的海盗驰骋在大洋之上,前方是诱人的新大陆和无尽的宝藏。为此,他甚至亲自在苹果总部大楼上升起一面海盗旗,并给开发团队每个成员发了一件印有Pirate(意为“海盗”)字样的T恤。

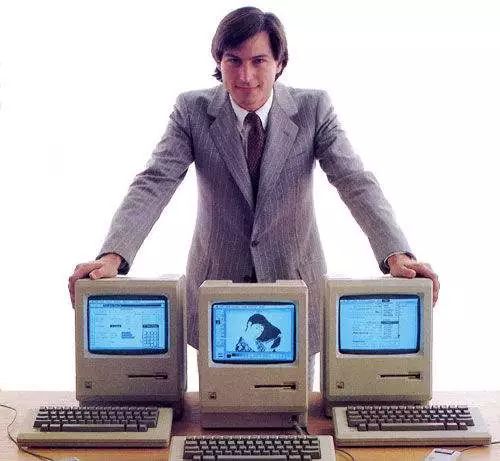

乔布斯及其领导的开发小组

苹果公司从没想过像IBM那样建立开放标准,要想脱颖而出,独吞巨大的蛋糕,唯一的途径就是第一时间推出最新的,引领潮流的产品。

为了应对IBM的挑战,苹果推出了Apple II的换代产品Apple III,设计师被迫遵循乔布斯高到不切实际的要求,据说乔布斯觉得散热扇“不雅致”因而被省略了,结果导致电脑容易过热,这迫使最早期的型号被回收。另外,Apple III售价高昂,虽然1983年推出了改善后的升级型并进行了降价促销,但基本上仍然无法挽回Apple III在市场中的劣势。

Apple III总共只制造了90,000台,就被扔进了历史的垃圾堆。

Apple III

Apple III失败后,乔布斯意识到,苹果公司的高管大都是一帮工程师,这帮人在技术创新方面无比狂热,但是对于细致入微的企业管理和组织建设却很不在行,苹果迫切需要营销和管理高手。

1983年,乔布斯把当时任百事可乐总裁的约翰·斯卡利挖到苹果担任CEO。乔布斯不愧是世界第一流的HR和鼓动家,他用一句话就让这位商界精英放弃世界五百强总裁的职位,心甘情愿地跟着他来到一家成立仅几年的公司打拼:“你是想卖一辈子糖水,还是跟着我们改变世界?”

乔布斯与约翰·斯卡利(右)

同年,苹果推出以乔布斯女儿的名字命名的新型电脑Apple Lisa。Lisa电脑采用了更加激进的创新策略,是全球首款将图形用户界面和鼠标结合起来的个人电脑,然而仍然由于售价过高,更要命的是缺少软件开发商的支持, Lisa成为苹果历史上最著名的一款失败产品,在1986年被终止,余货被埋在犹他州的垃圾堆填区。

Apple Lisa

连续两次重磅产品折戟沉沙后,乔布斯不肯承认失败,孤注一掷,组织了著名的麦金塔(Macintosh,也就是后来的Mac电脑)开发团队,其目标是开发一款廉价易用的lisa。经过一年的艰苦开发,首批麦金塔电脑推向市场,功能达到lisa的70%,而价格只有前者的五分之一。

乔布斯与第一代麦金塔电脑

当时的IBM-PC还是简陋的DOS界面,麦金塔的图形用户界面由于易用性很高,价格也不算离谱,因此大受欢迎,到1984年底,累计售出27万台。

在此期间,乔布斯与斯卡利之间出现重大分歧。

乔布斯认为,麦金塔才代表苹果的未来,他对于自己公司过去的明星产品,如今的现金牛Apple II的态度也是不屑一顾,认为它是一款过时的产品,应当尽早把公司的营销费用转移到麦金塔上,并把麦金塔的售价降低500美元,以扩大其销量。

乔布斯做出这项决策的时候,麦金塔才刚刚投入市场不久,连研发费用还没有回本。

乔布斯的这一决策,在斯卡利看来完全无法理解。他后来回忆,他对乔布斯说:“乔布斯,公司唯一的现金收入来自Apple II,我们不能那样做。”

不仅斯卡利不能理解,在苹果公司董事会的大多数人看来,乔布斯的决策就是自断生路。 一番权力斗争的结果是:董事会将乔布斯从Mac部门驱逐,令其担任毫无实权的名誉董事长,乔布斯愤而辞职,离开了苹果公司。

乔布斯和斯卡利的分歧,代表了对创新的不同态度。

熊彼特将创新称作“创造性破坏”,创新就是不断地从内部革新经济结构,即不断破坏旧的,创造新的结构。因此原有结构无需留恋,纵情向前才能获得最大的生机。

王兴常说

“既往不念,纵情向前”

,还说“既然迟早会革命,与其等着别人来革,不如自己革自己的命”,贝索斯说亚马逊永远保持Day1状态,大概都是这个意思。

但对于大多数人来说,这种想法实在是反常识。

在大多数经营者看来,创新充满风险和不确定性,能不创新最好还是别冒这个险,总是寄希望于不断延长原有主营业务的生命,保证现金流的持续。柳传志说:“创新是找死,守成是等死,我们应该怎么做?”就是这种心态的典型体现。

柳传志

回顾这段历史,人们总是将苹果的失败归咎于斯卡利以及苹果董事会的愚蠢决策。但是如果我们排除乔布斯神话光环的影响,冷静客观地复盘当时的情况,即使乔布斯继续留在苹果,他真的能带领苹果继续走向辉煌吗?

答案是否定的。

创新确实充满了风险和不确定性,在计算机的发展历史上,技术创新但是死掉的公司比比皆是。