有一回我想跑(去吸毒),我把我爸关在厨房里,他用脚卡着厨房门,我就使劲推,我爸看我那个眼神,又心痛又失望,我一辈子都记得。

6月末,刘慧乘坐电梯,有相熟的叔叔看见她,以为她还吸毒,没进来,等了下一趟电梯。新京报记者罗芊 摄

文|新京报记者罗芊 编辑|苏晓明

校对 | 陆爱英

►本文全文共6495字,阅读全文约需13分钟

2017年6月26日,是第30个国际禁毒日。我们寻找了两位曾经的吸毒者,如今的戒毒者,讲述她们与毒品20多年的缠绕、斗争、与救赎。

两个女孩在最好的年纪遇见了此生最恶的魔——毒品。

刘慧因为生理痛沾了第一口,雪莉因为好奇跟着男友吸,毒瘾像温水煮青蛙,吞噬了理智,比毒瘾发作更痛苦的是,家人的失望和失控的人生。

最无望的时候,刘慧羡慕极了农民工,他们劳作之后手捧着食物,每一天都过得踏实而有意义。

十三年前,在命运交汇的十字路口,刘慧选择了继续沉沦,雪莉选择了戒断毒品,并用自己的亲身经历,去帮助别人戒毒,把“包袱”变成“财富”。

戒毒重新连接了两个女孩的人生,十三年后,她们在戒毒所相遇,雪莉成为了台上的戒毒讲师,刘慧也开始追求清醒生活。

刘慧丨从吸毒到戒毒,我花了二十年

(一)

1992年我开始吸毒,一直吸到2014年,中间20多年时间,近10年在“外头”呆着,近10年在“里头”呆着。想想很后悔,一个女孩子最好的时候,都给毒品和高墙了。

父母都是军人,记忆中妈妈总值班,爸爸老出差,小时候我和我弟脖子上挂个钥匙,就这么长大。

他们不是没给我爱,羽绒服、高跟鞋、手表,我都是大院里最先有的。我的家总是很严肃,像在军队。

我们高中附近有所大学,我翘了课喜欢去那里玩。那里的舞会我一场不落,我跳舞很好,吸引了许多人的目光,这让我找回了骄傲,抹去了考试成绩不好的挫败感;电影也是场场必看,只有这样,才能和大学生有更多的话题;我开始学吉他,觉得那样够帅;在诗会上收到别人给我写的诗,羞涩,沾沾自喜。

快高考了,贪玩的我连三本都考不上。我瞒着爸妈,去应聘了一家五星级酒店的服务员。家里坚决反对,最后他们也没辙,让我去了。

现在回想,人生最大的转折就在这儿。

我被分配到了夜总会部门做服务员。每晚看着来来往往的客人,穿名牌,戴名表,开豪车,一万六的路易十三,一开就是两瓶,五百元的小费,给的连眼睛都不眨。1992年,他们一晚上花的钱,是我那辛辛苦苦工作近三十年的父母,一两年都挣不来的。

我深深地羡慕,甚至崇拜——这才叫生活,多享受,多风光,多潇洒。慢慢地我也开始穿名牌,买名包,用高档化妆品,上下班不再坐公交,打车。我学会了抽烟、喝酒,学会了用尽心机地应付各种客人,只为了挣更多小费。

一天晚上,经理带着一大帮人来到包房,大声地跟客人客套着,全是逢迎的好听话。然后把我叫到一边,嘱咐我一定要小心服务这些客人,尽量满足他们的一切要求。

一个平时关系不错的服务员小声告诉我,如果这间包房里的客人给你烟抽,千万不能抽。

“这些客人是抽大烟的”。她一脸神秘。

抽大烟?不就是吸毒吗?当时我对毒品的认识,仅仅通过历史书中的“虎门销烟”和电影《甲午风云》,我知道大烟不是好东西,抽它不对,仅此而已。

回到包房,我看见桌子上有几个摊开的纸包,里面放着类似面粉一样的东西。这帮客人并不怎么动杯子里的洋酒,只是一根接一根地抽烟。他们的烟都很怪,底下都掐着一个捻,抽的时候把捻撕掉,点上以后,一边抽还一边往烟上抹点儿水。

这些烟,都是加了海洛因的。

(二)

我的第一个男朋友就是吸毒者的一员,我们暂且称呼他A吧。

包房里,A坐在我旁边,“哎,要不要来一支?”我赶紧摇头,又不是什么好东西,你少抽点儿吧。他很不屑,你怎么知道不是好东西?你试过呀?

A长得挺精神的,我没因为他吸毒就想着离他远点,我们恋爱了。

时间长了A不愿意我上班,让我把工作辞了。辞职后我天天在家呆着,看他白天抽、晚上抽,有时还会喊一大屋子的人一起吸,但他从来不让我试。

接触到毒品是因为生理痛。

一次生理期,吃了几片止疼药还是不管用。A坐在我旁边搂着我,拿过毒品,“要不然抽几口吧,这东西应该管用。”我想都没想,接过了他手中的“枪”和“版”,学着他的样子,递到了嘴边。

第一口吸进去,一股浓重的苦味、怪味顶进咽喉,把我噎得喘不上气,紧接着就是头疼得快要裂开。眼前一黑,我一头倒在床上,说不出的难受、恶心,胃里翻江倒海,控制不住地吐。

吸了几口,肚子不疼了。我感觉飘了起来。

后来,一到每个月那几天,我都会装出很疼的样子,让他拿毒品给我“止疼”。

我像他一样,成了瘾君子,荒唐地享受着“飘”的感觉。

刘慧和雪莉几乎每天都要见面,交流自己的戒毒感受。新京报记者罗芊 摄

“点瘾”的痛苦很快就来了。

我永远不能忘记毒品带来的痛苦。躺在床上,哈欠连天,涕泪横流,浑身一会儿冷一会儿热,感觉千万只蚂蚁在身体里穿梭,疯了一样捶自己的腿、胳膊,用头撞墙,狂躁不安。

我害怕了,后悔了,可是一切都太晚了,我只能哭着求他,赶紧找东西,找东西。

(三)

交往了一年多,我和A分手了。不是因为毒品,是因为家暴。

分手后,朋友带我去中国人民解放军307医院住院,那时北京只有这家医院能戒毒,医院里有美沙酮,我在那里住了半个多月,没有吸,状态挺好的。

要戒断毒瘾真的并不难。因为有戒毒药物的辅助,基本上不会有太难受、熬不过的感觉。心瘾,才是让吸毒者一次次复吸的最主要原因。

戒毒后不到两个月,我复吸了。

有个晚上我去迪厅玩,认识了C。C说去他包房坐坐。包间很大,乌烟瘴气的,灯光很暗,我一眼就看见了桌子上再熟悉不过的纸包、枪和版。这以后,我开始天天和C混在一起,没日没夜地抽,从烫吸学会了注射,比和A在一起更疯狂、更深陷。

在我心中,一切都可以忘记,一切都可以放弃,除了毒品。我的朋友发现我又抽上了,再想帮我戒毒的时候,我甚至连戒毒的愿望都没了。

有个朋友为了帮我戒毒,把我锁在她家,把家里所有能穿的鞋都收起来了,我硬是弄坏了她家窗户,光着脚跑出去;还有一个朋友,只要我去迪厅,他都会守着我。毒友一个电话,我便偷偷从迪厅溜走,半路上接到他电话,还编理由骗他。

在几次断顿之后,我开始自己买。为了“拿东西”, 我花光所有钱,然后开始卖自己的表、项链、手链,什么都卖了。他们喜欢皮质的东西,我就拿名牌的包,皮夹克,和他们换。

这一切,我家里人都不知道。

第一次被抓是在魏公村,买毒品时被抓的。我被送到公安局,本来我是要强制戒毒的,但没有戒,呆了十四天直接被家人捞回家了。

出去的时候,提审跟我说,你爸妈、弟弟多不容易,出去千万别抽了,我说好,但心里想着,出去一定要来一口,太难受了。

不想戒,就这么一直抽,各种骗家人,把我爸的洋酒拿出去卖,但他们还是相信我。

那时候我骗我爸钱,说要去外地做药材生意,我爸说,我给你买车票,我爸和我弟把我送到火车站,看着火车开走,放心下来。他们太善良了,我到了下一站,就拿着钱打车回北京,开始抽,一会儿就被警察逮住了,警察给我爸打电话,我爸觉得警察是骗子,说,不可能,我女儿在东北做生意呢,我把她送上火车了。

就这么一次次,伤透家里人的心。

(四)

我结婚了,第一任老公也吸毒,我从一开始就知道他吸。

我们结婚八年,加在一起呆的时间不到四年,不是他被抓就是我被抓。他在北京有房,我们把两套房卖了,用来抽。

有时候看着外面装修大楼的农民工,干了一天活儿,晚上拿着馒头,手上捧着在我看来喂猪都不如的菜,吃得很香。我很羡慕,觉得他们这一天活得真轻松,而我,一天到晚为了这点东西去骗,去抢,还因为抢夺判过大刑。

这个东西已经不会给我带来享受的感觉了,可想戒又戒不了,唯一能戒的情况就是被抓。后来我说要去医院戒毒,我爸放弃了,闺女,你别戒了,你还是抽吧。

就这么断断续续戒了吸,吸了戒,一直到2014年,又被强制戒毒两年。

进戒毒所没多久,我见到了一个老朋友,雪莉。

那天,雪莉一来戒毒所分享戒毒心得,她已经十三年没有复吸。我一看到她眼泪就掉下来了。

十年前有个医生说,如果你想成功戒毒,你就去找这个女孩,那时候雪莉戒毒已经三年了,我妈带我去见了她。她鼓励我,教了我很多,我们非常谈得来,她甚至想带着我一起成立北京的NA(匿名毒瘾者互助会)。

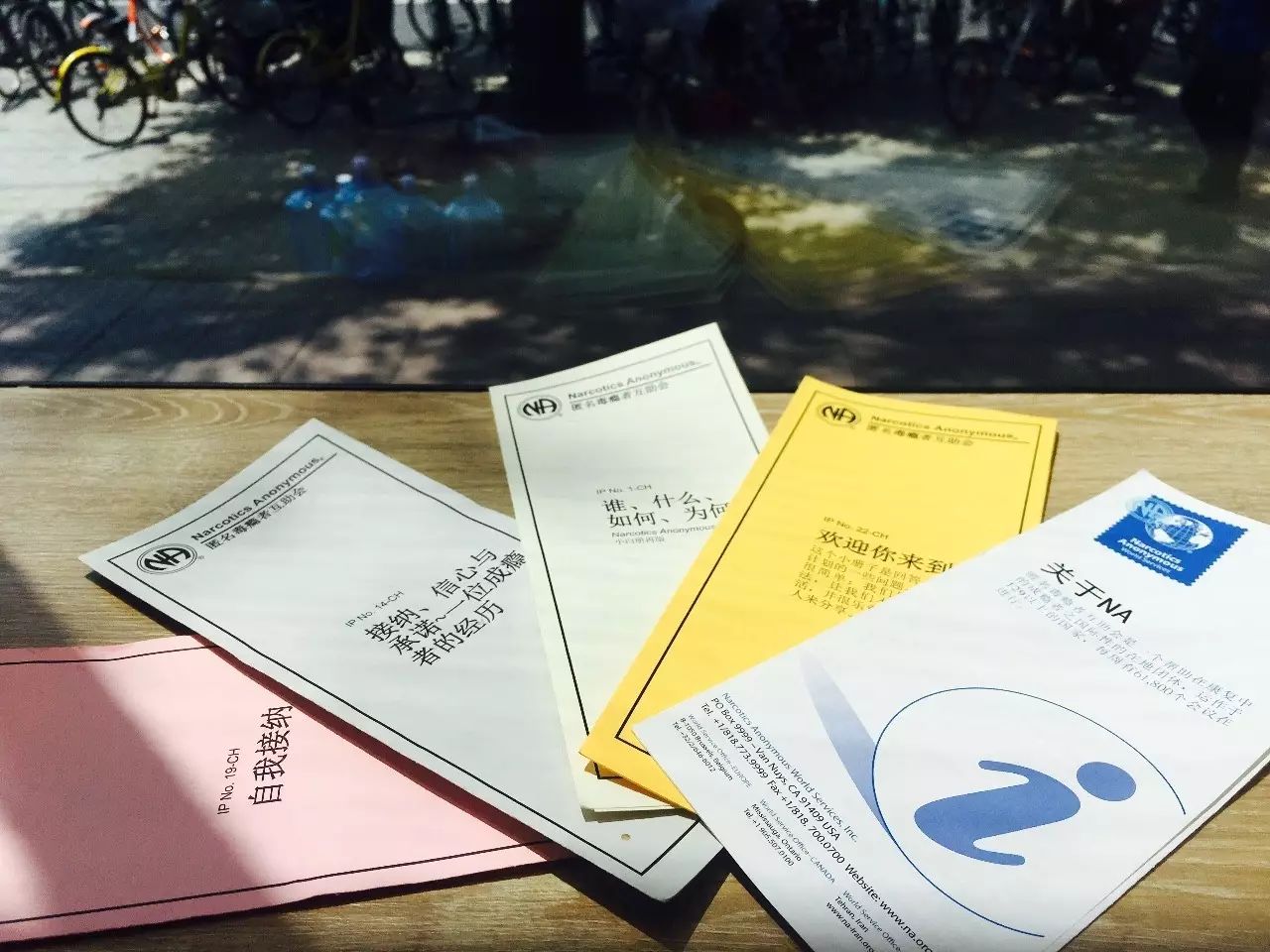

雪莉家中有许多关于NA的资料。新京报记者罗芊 摄

后来因为我又抽上了,就不好意思再给她打电话,慢慢断了联系。一次在戒毒所,我爸还带雪莉看了我,雪莉说,出来之后要去找她,我答应了,但我一出来就抽了,也没找她。

再见到她,她是一个老师的身份,在讲课,我穿着戒毒所的衣服,坐在台下,哭得不行,她一眼就认出我了,说看到了一个熟悉的面孔,我心里特别难受。

活动过后,雪莉特地拜托别人把我叫去,嘱咐我,出去之后,去找她,我下定决心,这次回去,一定要给雪莉打电话。

2016年4月8日,我从戒毒所出来,找到雪莉,开始和她一起参加NA的会,大家一起根据NA的规则,读书,分享自己的戒毒心得,定期开会。

我们这种戒毒的人出来之后其实挺难的,接触不到社会上的正常人,戒毒所认识的还是那些吸毒的人,出来之后我不能天天呆在家里,想找个朋友,找来找去还是那些吸毒的朋友。

其实,我不太能表达心里那种对NA的感觉,就是你来到这儿,能看到很多和自己一样的人说出自己的感受和体会,在别人说的时候你会发现,我的这种痛苦别人也有,还有这么多人在历经苦难。

刘慧说,很感谢能认识雪莉,这让她有了一种积极的力量。新京报记者罗芊 摄

在这里,我找到了一种面对自己成瘾疾病的方法。到现在我已经一年多没有抽了,这是我从戒毒所回来坚持最长的一次。

我不知道明天会怎么样,也不敢保证永远不复吸,每天早上起来告诉自己,要坚持到今晚睡觉都不抽,明天我不管。

坚持一天很容易,死亡来临前,希望每天都能成为今天。

雪莉丨不让更多人掉进同一条河里

(一)

我是第一代独生子女,也是姥姥家的第一个孩子,所有人注意力都在我身上。

可以说是溺爱吧,上小学时BP机刚出,家人不给我买我就躺在地上;有段时间我爱吃鸡蛋,家里顿顿煮鸡蛋,一顿煮20个;住校之前,我都不知道水果是要洗的,上高中了我爸妈还会帮我洗内衣。

我妈妈七岁的时候有个姐姐去世了,她对死亡特别恐惧,对我要求不高,只要我开开心心活着就行。

小时候我老考九十多分,有一次生病考了70多分,我妈带我去商场买了一个特别贵的娃娃,会爬会哭会笑的那种,说怕我伤心。那时从没觉得我要的东西贵,前两天我妈穿了一件我穿过的衣服,花的,茸茸的,我妈说,九几年花了360块钱给我买的。

进入初中后,我开始喜欢男生,注意力就不在学习上。我特别羡慕那种在校门口被男生接走的女生,觉得他们骑着自行车特别酷。

毕业后,他们给我铺好了路,让我读了卫校。我那会想做生意,我妈连哄带骗哄着我——你要不想上课,就跟妈说,妈给你找假条去。

我想着,托了这么多人,好好上个学呗。三年卫校上下来了,我妈又给我找了家门口最好的医院,我上了几天班,嫌钱少,下海经商了。

那时候,我和大院里一个一起长大的男生在一起了,他和他小舅一帮兄弟全吸毒。有一回我上大学回来,他们身上都插着针,我一个一个拔下来。他们以贩养吸,毒品挺多,放在谁手上都不放心,觉得放在我这最安全,因为我不吸。

我感觉他们挺风光的,吃吃喝喝的,有钱有地位。我觉得毒品这个东西很正常,伸手就能拿到,会觉得好奇,他们怎么就戒不了,我就偷着抽,他们也不知道。

温水煮青蛙,所有的成瘾都是这样的。反复几次,我发现自己戒断时有点难受,知道上瘾了,但是没办法,那时候没有可以寻找的帮助,也不敢和家人说,我已经没有能力跳出水面了。

家里人隐约感觉到了我要钱太凶,后来我问我妈,你知道我要钱干嘛去吗,我妈说知道,她说我是个女孩,她不知道不给我钱我会干什么。

我爸回忆,那时家里的钱花得好快,“就算天天喝金汤也不用这么多钱啊”。当时,海洛因最便宜是360块钱一克,贵的时候七八百,一天5000块钱也能花完。

海洛因代谢很快,二十分钟半小时那个劲儿过去了,你就还想要那个劲儿。

(二)

那时候,我一米六四,体重七十斤。手臂上会有一段凸起的青色血管,打的次数多了,血管就死了,它得从旁边再长一条。

我意识到自己毒瘾越来越严重,回家跟家里人说了,在家戒毒。

我爸没有常识,不知道需要配合药物治疗,觉得戒毒就是生扛过去,靠毅力,那时候我住一楼,我爸把我关起来我就跑,小屋和大屋都装上了防盗窗,不是为了防贼,是防我。

有一回我想跑,我把我爸关在厨房里,他用脚卡着厨房门,我就使劲推,我爸看我那个眼神,又心痛又失望,我一辈子都记得。

雪莉随身携带着自己的“清醒牌”,代表着自己洁身与平和的十三年。新京报记者罗芊 摄

那十年,我爸都不愿意和我说话,连我的名字都没叫过一声。

最难受的时候,我从五楼往下跳,被我爸一把揪回来了。那时候觉得死是唯一解决的办法。我去买毒品,想要过量死,在那里“打蹦”了好几回,他们都不敢卖给我,怕我死在他家。

2003年10月16号,我去找我男朋友,被警察抓了,手铐铐上手的那一刻,我心里踏实了,觉得不用受困扰了。

朝阳戒毒所那时刚成立了一个向日葵戒毒社区,学习的是云南的戒毒模式。我不愿意去戒毒所,想要直接不戒毒就出来。出来之后我听说,我妈塞了两万块钱疏通关系,那人说,你想你闺女啥时候出来,我妈又塞了两万块钱,说,能不能多呆一会儿。

她的想法特简单,觉得我在戒毒所里面,想见我还能看到一个活人。

去向日葵社区那天,下雪,我在雪地里站了半个小时,就是不想上去。

上去之后很意外,第一个房间是厨房,大家戴着帽子在做饭,楼道里有人弹琴有人唱歌,有人打乒乓球,不像戒毒所,像是学校。他们给我安排了一个“老姐”带着我,一开始我觉得特别假,什么活动都不参加。

我不知道,有警察是和我们住在一起的。大家都穿着便服,分不清楚谁是警察谁是戒毒者,有个警察身材特好,我还调侃,这个人抽之前肯定是当兵的。当时有4个警察,陪着我们住了6个月,为了让我们相互信任,跟我们同吃同住同劳动,遵守一样的规则,受一样的处罚。

分享心得时,有警察说其实他们也很痛苦,有人这么多年没有看到一个人成功戒毒,觉得自己做的工作没有希望。

事实证明,向日葵这个新模式戒毒率很高,我们10个人去,出去也有复吸的,但是戒毒率达到了50%-60%。

6月26日下午,刘慧(左)和雪莉(右)参加完戒毒所的活动后,去参加晚上的NA会议。新京报记者罗芊 摄

2004年5月,我可以离开戒毒所了,但我却不想离开。

我曾经见过一个戒毒三年的人,总问她,我怎么能成为像你一样的人,她说,是因为她一直在做帮助别人戒毒的工作。我们吸毒的经历,不管做什么工作,都会成为一大包袱,只有用在帮助别人戒毒的工作中,才能变成我们的财富。

我决定留在向日葵社区做志愿者,每月只有200元的补助,一干就是四年。我当时也很犹豫,出去挣钱很容易,但我不能保证不抽,我妈说了一句话,你不抽,咱家就是挣钱了。

(三)

2004年,我去上海出差,又见了那位戒毒三年的偶像,她带我第一次参加了NA的会议。

从前在戒毒所,我接触过NA这个概念,有民警告诉我,在美国,有成千上万的人,他们每天聚在一起,讨论怎么戒毒这个问题,他们的组织就叫做NA。

NA成立于50年代初的美国洛杉矶地区,之后普及到北美、南美、西欧、澳洲、中东、新西兰及东欧的大部分地区,在印度次大陆、非洲及东亚各地也有新的NA团体陆续形成,每周在129个国家有61800个以上的会议。

上海那次会议是个英文会,他们特意安排了一个翻译,我印象最深的就是开场时他们说了一句:只有存有毒品成瘾问题的人才能参加这个会议,我们欢迎所有期望戒除毒瘾的人,如果你身上带有毒品,请放到门口再进来开会。

当时我就觉得这个东西太好了,我爸爸妈妈那么爱我,但是都没有这个地方包容,我觉得不会有超过这个地方的包容度了。

后来,我开始准备着,能不能在北京组织NA,并且决定自己以后都要做戒毒相关工作。

也不是没有过波动的时候,2011年11月17号,我离婚了,出现了严重的躁郁症,走在路上感觉身体里有东西往外喷,想骂人,晚上,全家都睡着了,我听到有声音说,太痛苦了,有声音叫我,去楼道里,打开窗户,跳下去。

就这样,我都不敢去开药,如果有精神科的医生给我开百忧解这种药,我怕自己会一把一把地吃,很容易导致复吸。

从事戒毒工作十几年来,我接触了很多吸毒者,其中很多都是熟人。从前吸毒认识的,特别要好的朋友,一年最少死两个,戒毒十三年,每年都会死人,一共二十多个,特别受不了。

我在向日葵社区是帮扶制度,我帮助的第一个“老妹”,她老公也吸毒,春节过完没几天,我给她打电话,想给她孩子送个小书包,她老公接的,说老妹发作,从五楼跳下去,死了。

直到现在我还不敢去她家楼上看。

遇到吸毒的发小,我很气,总说,下一次见你,希望是在监狱里,而不是在火葬场。

现在工作时,我的朋友都说,我是一朵奇葩,什么戒毒模式都试过,我现在是个基督徒,我们管这个叫做神对你的预备,为什么你经历这些,都是有原因的。

现如今,我很珍惜这种清醒的快乐,珍惜我的家人。

雪莉现在和父母住在一起,她学会了生活,去饭店吃完饭会打包,一块烤肉掉在桌子上,她会捡起来,不浪费。新京报记者罗芊 摄

我还记得,吸毒时我爸几乎不和我说话,一开始,我帮助别人戒毒他也不太相信,信任是一点一点被捡回来的。

一个小雨天,我打着伞从向日葵社区工作回来,一进门,我爸忽然对我说,雪莉,你的鞋在鞋架旁边,快换上吧,雨伞的水别滴在地上啊,记住把雨伞放阳台上去。

哎,好嘞,我的鞋在哪儿啊?眼泪挡住了视线,我没看到自己的鞋。

我爸走出来,指着鞋柜说,那儿,那不是吗。

注:毒瘾者互诫协会“十二传统”中第十一条规定:“NA的公共关系基本策略是吸引人来参加而不是推动别人前来。对于报章、电台和影视媒体,我们恪守不透露个人姓名的原则。”因此,本文中提及的姓名皆为化名。

洋葱话题

▼

你身边有吸毒的人吗?你认为可以戒毒成功的几率有多大?

点击/回复以下 关键词 查看往期内容

狱警|盲人大院|太极村|苹果代工厂|消防队长|22年杀人逃犯|自闭症|郑州尬舞|蛐蛐江湖|肖全|乡村毒品|池子|杨德武|绿皮火车|西单女孩|郭文贵|长沙老偷|最后一代火柴人|地铁探伤员|视频寻亲|缅甸老兵2|缅甸老兵1|吉他少年|家暴死刑犯|村医杨全鸿|文艺专列|聂母张焕枝|程青松|投海老人|高利贷|地铁故事|大龄自闭症|少年沉江|雀圣|自闭症少年|托养中心|尖子生之死|研修生|陈满|李利娟|法官遇刺|留学生|强制结扎男子|没有性欲的人|刘金|李春平|生门|节育环|偷渡客|卖枪小贩|种树老人|家庭施暴者|艾滋男童|空鼻症患者