原标题:复盘《延禧攻略》走红轨迹:爆款的诞生

《延禧攻略》7月19日在爱奇艺独家播出,短短两周时间,就已经从发酵演变为爆火。剧情刚好播至中段,我们不妨进行一次中期复盘,梳理一下它走红的轨迹。

《延禧攻略》是于正大剧。

于正之名,亦正亦邪,亦褒亦贬。

过去很多年里,他的大部分作品,《宫》系列,《笑傲江湖》、《神雕侠侣》等经典重拍系列……无一不陷入热度和口碑的背离。

于正从出道以来,便是一名颇具争议性的制作人。但是,无法否认的是,“于正剧”早已成为继“海岩剧”、“琼瑶剧”之后,第三个在华语电视圈能被独立认可的电视剧品牌。

[1]

于正,以一己之力担起《延禧》整个传播任务的开局。

于是,我们看到《延禧》开播初期,社会化媒体上的传播,大多围绕着“于正翻身”、“于正逆袭”、“于正新剧制作精良”、“于正新作竟出其好看”、“于正扳回一局”、“于正摆脱阿宝色,竟如此高级”等话题展开。

《延禧》一反于正剧常态,无论是演员的服化,还是场景的布置,甚至道具的准备,都异常考究,无比精良。这种巨大的反差,引发集体围观。

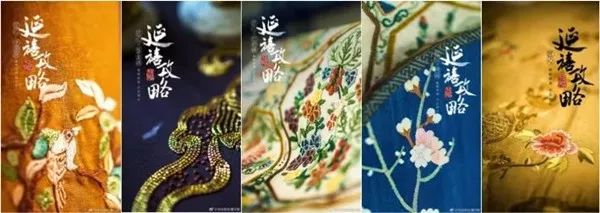

这个阶段的传播,多以“制作精良”、“良心服化”、“延禧攻略,穿衣攻略”、“延禧攻略里的衣服好美”等话题展开。

更有众多公众号开始深扒《延禧》剧组究竟有多良心,多注意细节,多尊重史实,多尊重中国传统工艺,硬是将剧中人的衣服,跟历史上的服装进行一一比对,进行还原。

博主gogoboi专门发文《深究|的衣服真有大家说的那么好么?》,点赞了《延禧》的服化,成为10万+的爆款文。

我们一起来瞅瞅这剧的服化。

做为视觉动物的人类,真的很容易被美好的事物吸引。看了这么多这么漂亮、精致、美好的衣服、装饰之后,真的会让人对这部剧的好感度+10086。

这一阶段,官方的宣传海报,也是非常用心地选用了剧中用到的各种刺绣方法。

既指自己的剧制作精良,又体现自己在通过一部剧去弘扬中国传统文化之美,是非常正能量的一件事情。

而用“细节控”、“处女座剧组”、“精良制作”等角度宣推一部剧,并能圈粉这种操作,并非先例。早在《琅琊榜》的时候,就已经证明,其实,我们的观众真的很容易被打动,只要你稍微用一点点心。

女主魏璎珞,一改传统纯真不谙世故白莲花人设,变成攻气满满的斗士,天生脾气暴,不好惹。带着目的入宫,开启了自己的复仇之旅,简直就是遇魔杀魔,佛挡杀佛。

随着剧情的推进,女主面对反派,反手就是一耳光,一集收一个人头的节奏,让观众直呼过瘾。

这种打怪升级的爽文模式,让大家看到了反传统宫斗套路,有一种满满的新颖感。

于是,网上开始有了“转发这个魏姐,你讨厌的人都会一一消失”这样的表情包和段子。

这个阶段的传播,终于围绕着剧情开始展开。

如果说,“制作精良”、“画面精美”,决定了观众和这部剧是否能“一见钟情”,那么,剧情的精彩程度,才是决定观众和一部剧,是否能长久地走下去,最重要的因素。

当一个内容火了,所有的自媒体都会开始蹭热点。

如果是一个养生号,它就会发“细扒延禧宫里的妃子们都是如何保养的”;如果是一个摄影号,它就会讲“技术贴!实力分析延禧攻略里的构图”;如果是一个时尚号,它就会告诉你“延禧攻略这么高级,原来是用了莫兰迪色”;如果是一个营销号,它就深扒“延禧攻略的观众很皮,但它的广告更皮”……

但我觉得,这里面,最好玩的是萝严肃发的关于“串戏”的那篇《清宫言情宇宙:如何串起还珠格格甄嬛传如懿传延禧攻略?》。

萝贝贝在这篇文章里,把市场上这几部最经典的清宫戏的人物做了一个人物线,从小到大的清宫戏,终于可以构成一个完整的知识体系了。内容很精彩,也很搞笑,再结合着热播的《延禧攻略》,瞬间也成为10万+爆款文。

在社交媒体的“轮番轰炸”之下,《延禧攻略》彻底爆发,成为当下最热门的大剧,全民开启追剧模式,纷纷站CP。

“不得体”夫妇、帝后CP、卫后CP、卫龙CP……

每一组人物关系,每一对CP后面,都有大量的拥趸,展开讨论和热议。进一步点燃了整部剧的热度。

当一个内容火到一定程度之后,网友就会发挥出自己的群体智慧,令人啼笑皆非的表情包,让人捧腹不止、拍案叫绝的弹幕。

网友已经不仅只是在看剧,还加入到了剧的传播当中,自发地为这部剧添砖加瓦,制作许多传播素材,引发了观剧之外的狂欢景象。

《延禧攻略》真的火了,成为了当下最受追捧的爆款。

那我们判断爆款的标准是什么呢?

在提及爆款,当下已经不能简单地用收视率和和点击率来衡量了,更多要看移动端的影响力和拆解分发的到达率。

只要有数据,就存在造假的可能。数据造假实际上还是传统的评估方式和判断方式的问题。

广告客户和广告代理公司更多看数据、点击率等这些虚的东西,对于影响力是忽视的。从源头上把出钱的人的观念改变,数据造假慢慢也就没了。

[2]

所以,播放量/收视率,未来一定不是评判一个作品火不火最重要的标准。

我们更应该看的是这个内容的影响力。

直观而言,就是这个内容,它能在社会化媒体当中,引起什么样的讨论和热度。

《中国新说唱》有skr,《中国有嘻哈》有freestyle,《偶像练习生》有balance,有C位出道,有Pick,《创造101》有菊外人……《延禧攻略》有“不得体”、《芸汐传》有“母凭子贵”、《花千骨》有“洪荒之力”……

微博有没有人在转,朋友圈有没有人在发,淘宝有没有同款,身边的人有没有在聊,公众号有没有在蹭热,因为这个内容,是否形成了新的热词,进入到网民的话语体系……

这些才是最重要的衡量标准。

除此之外,这个内容是否有“造明星”,也是非常重要的一个标准。

观众看剧追综艺,最后都会将自己的情感和喜好投射到某个人身上,或许是喜欢某个选手,或许是喜欢某个角色然后喜欢某个演员。无论如何,落脚点始终是“人”。

所以,当节目里的人,或者剧中的人,关注度越来越高的时候,也可以说明,你的内容火了。

我们常说,造星造星,但明星不是平地起高楼,无缘无故就火了的,他们也是要基于一个好的内容才会被人发现、关注、重视,成为追捧的对象。做内容的过程,其实也是造星的过程。

《奇葩说》很火,不仅仅是因为它的辩题每次都能引发大众关注和讨论,更重要的是,它做为一档说话类节目,还造出了那么多明星,肖骁、马薇薇、范湉湉、黄执中、邱晨、颜如晶等明星辩手。

《偶像练习生》很火,因为选手蔡徐坤,才有了“巨C”这个热词。

也因为蔡徐坤,才有了微博上第一个综艺“爆”话题,以前都只是热门话题。

电视剧更不必说了。如果你的剧,没有出现一个“国民老公”,或者“女神”,那基本上就不在本次的讨论范畴中了。

细数这几年的“国民老公”,从《来自星星的你》金秀贤,到《太阳的后裔》宋仲基,再到《老九门》陈伟霆,《河神》李现,甚至张一山都借着网剧《余罪》开启了自己的转型之路,更别说赵又廷凭借着《三生三世十里桃花》晋升为“国民姑父”被圈粉,还有中生代演员雷佳音竟然在《我的前半生》中成为“国民前夫哥”,成为大众喜闻乐见的男演员,还有潘粤明在《白夜追凶》中一人分饰两角,饰演一对双胞胎,而再次梅开二度。

《花千骨》赵丽颖饰演的小骨,当年让多少人我见尤怜;杨幂在《三生三世十里桃花》里,对白浅的演绎,让人直呼“杨幂之后,再无白浅”;而《欢乐颂1》的好口碑,也在于刘涛、蒋欣、王子文等5位女演员的精彩演绎,让五美成为都市时尚女的缩影。

随着《延禧攻略》剧情的不断推进,角色的性格开始愈加丰满,观众对剧中角色和演员的讨论也越来越多。

秦岚因为富察皇后这个角色,变得大火,成为了网友口中的“白月光”。

聂远将一个自恋、腹黑、深情偶尔又孩子气的乾隆演得入木三分,又再度进入大众视野,成为新晋pick的男神。

而饰演深情公子富察傅恒的许凯,更是话题不断,热议不断。假如他没有早期的那些黑料,新晋“国民老公”的称号其实可以坐实了。可惜了。

而女主魏璎珞的扮演者吴谨言,身价应该翻了不止几倍。只能说于正好眼光,推部剧,就火一个新人。

《延禧攻略》的火,有各种声音。基本上分为三类。

限古令下的古装题材缺失,天时;开年以来电视剧市场整体低迷,地利;爽文类型,反套路的闯关女主,人和。

《延禧》集天时、地利、人和为一体,命里带“火”。

[3]

在爆款诞生之前,没有谁敢打包票,这个内容一定会火。艺术创作,本来就带有感性的成分,而这个部分,是最不能被量化和评估的。我们只能说,假如你符合这几个要素,那就具备了火的潜质。

一般而言,我们去衡量一个内容,大概会成这几个维度去分析。

第一,IP价值

IP可以是一本书,一幅画,甚至可以是一个形象,比如孙悟空,便是一个IP。

2015年,《盗墓笔记》被改编成影视作品搬上荧幕,自此IP成为一个新鲜的概念,被投资者、内容制作者们讨论着,甚至到了“不懂IP,就要挨批”的地步。《老九门》、《花千骨》、《琅琊榜》、《三生三世》……每一部爆款电视剧背后,都有一个优质的IP。90%以上的影视作品,也都改编自IP小说。

IP,这是一个新鲜的概念,但并不是一个新鲜的事情。把小说改编成影视作品,搬上荧幕,早已有之。金庸、古龙、琼瑶的小说,甚至著名的《新白娘子传奇》也是以清代玉山主人《雷峰塔传奇》,梦花馆主的《白蛇全传》为蓝本改编。

原著故事、原著粉、百度指数、豆瓣评分、微博话题量……这些都是衡量一个IP是否有价值的维度。

但是,在我看来,IP的内核在于故事。

从文字到影像,人们对“故事”的喜爱,从未改变。故事,是我们认识,理解,并且热爱这个世界的方式。

本质上,影视还是文化艺术。所以,它是感性的,甚至带有经验性的。所以,是无法完全被数据化,也无法完全被量化。而这也是文艺工作者无法被AI取代的最重要的原因。

第二,题材的稀缺性

2017年,全网最受欢迎的题材TOP5,分别是都市题材、奇幻题材、青春偶像、传奇题材、涉案题材。

符合主流题材的作品,更加稳妥,易出爆款;一些小众题材的作品,却更加拥有成为黑马的潜质。就像去年《人民的名义》成为最强黑马大剧,也是缘于反腐题材的稀缺性。

近来,限古令下的古装题材缺失,也是《延禧攻略》走红的很大利好原因。

第三,演员契合度和影响力

如果说编剧代表了故事是否好看,那演员则是意味着,是否能将故事准确传达。在我看来,在电视剧这个行业里,编剧最重要,能否讲好一个故事,才能刺激观众继续往下看。

好故事,再加上好演员,那这部剧基本上就妥了。演员怎么选呢?前段时间,有篇文章《已经没有人配称“流量明星”了》讲到。

无论综艺或是影视,想引起全社会的广泛讨论,流量为王的时代都已经过去,如今的年轻人更关注自身感受,与自身的联系。

真正的要诀在于这个话题一定要和受众自身相连,他们才会有兴趣加入,因为和广大路人比起来,铁粉终归只是大海中的一滴水,商家不能永远只压榨这滴水。

[4]

所以,我们不要一味地迷恋“流量明星”这个title。还是更应该看中,这个内容跟这个演员之间的契合度和匹配度。