本文转载于公众号“三联书店三联书情”(微信ID:sanlianshutong)

日本东北亚研究专家、著名历史学家和田春树教授近年最重要的一部著作《日俄战争:起源和开战》中文版由生活·读书·新知三联书店推出。某种意义上,这部厚达1000多页的专著也是他对自己半个多世纪学术生涯的总结。本书对上世纪50年代以来日本学界之于日俄战争的定性,尤其是影响重大的“司马辽太郎史观”,无疑构成了重大颠覆。在此次和田教授访华期间,《三联生活周刊》对他做了长达近5个小时的专访,对他的新著《日俄战争》的价值、传统“日本中心”史观的缺陷以及他亲身参与的新左翼社会运动的意义做了详尽的探讨。

*文章原载《三联生活周刊》2018年第25期,作者刘怡 刘周岩

超越“日本中心”史观

——专访东京大学荣休教授和田春树

第四次踏上来华访学之旅,80岁的和田春树教授带来了他近年最重要的一部著作《日俄战争:起源和开战》(

以下简称《日俄战争》

)的中文版。某种意义上,这部厚达1000多页的专著也是他对自己半个多世纪学术生涯的总结:始于上世纪60年代末对俄国革命史的钻研,在80年代初进入朝鲜史研究领域后获得突破,最终将对俄国近代史、朝鲜近现代史以及日本本国史的思考融会于一部书中,以日俄战争这个单一事件串联起了整部东亚国际关系史。经历了对俄国革命史、朝鲜近现代史以及东北亚国际关系史长达40余年的研究积累之后,和田对日俄战争爆发始末的再剖析彻底突破了日本史学界过往的“皇国中心”视角,形成一幅多主体、多层次互动的图景。作为日俄矛盾激化关键诱因的朝鲜,以及过去在“日本中心论”著作中仅仅作为明治日本的对立面和陪衬出现的沙皇俄国,被他赋予了同样关键的主体性,使对这场战争整体性质乃至最终影响的界定,不再局限于日本本位主义的窠臼。这对上世纪50年代以来日本学界之于日俄战争的定性,尤其是影响重大的“司马辽太郎史观”,无疑构成了重大颠覆。

难能可贵的是,书斋以外的和田春树还是一位仗义执言的社会活动家。他秉持和平主义、民主主义的立场,在上世纪60年代即投身反对越南战争的公民运动,嗣后又翻译过金大中的《狱中书简》,为韩国民主化运动振臂呐喊。80年代日本政府着手与朝韩两国改善关系之后,和田最早提出了日本方面应当就慰安妇问题向朝韩两国道歉的主张,并与其他人文和社科学者、知名人士联合投书日本政府,推动日本国会在1995年通过了向亚洲受侵略国家道歉的《终战五十年决议》。他也因此在韩国被称为“日本的良心”。近年来,和田继续致力于推动日朝和解以及日本政府就慰安妇问题等历史罪行做出道歉,并对所谓“新历史教科书”提出批评。

在和田春树看来,历史与当下并不可轻易割裂。近年来日本安倍政府在承认对外侵略历史问题上的暧昧态度,与史学界将亚洲近代化进程完全置于“日本中心”推动下的观念具有直接关联。此次和田教授访华期间,《三联生活周刊》对他做了长达近5个小时的专访,对他的新著《日俄战争》的价值、传统“日本中心”史观的缺陷以及他亲身参与的新左翼社会运动的意义做了详尽的探讨。

突破“司马史观”

正是通过日俄战争,日本真正成为梁启超曾说过的“伪文明”的国度,成为毋庸置疑的帝国主义国家。

三联生活周刊:

今年1月,生活·读书·新知三联书店出版了你在2009~2010年撰成的上下卷著作《日俄战争:起源和开战》的中文版,在中国学界引起很大反响。这套著作被誉为“首次在全面调查日本、俄罗斯、韩国资料的基础上所做的研究”,用了900多页的篇幅集中讨论开战前一整年和战争爆发后一个月共13个月间日俄朝三方的互动过程,仅书末所列的参考文献和人名索引等附录就超过100页。通过如此细致的研究,你得出了怎样的结论?

和田春树:

日俄战争是世界历史上的重大事件。它不仅给日本和俄罗斯两个参战国的国民,而且给受其裹挟被迫卷入战事的朝鲜和中国的国民都带来了深刻影响。1945年之后,受“二战”战败影响,日本国内出现了反思近代以来历次对外战争的想法。唯独日俄战争是一个特例:迄今为止,依然有不少日本人认为1904~1905年对俄国的战争是堂堂正正的,不必因此感到羞愧。在我看来,这种想法并不正确。

对“日俄战争正义论”做出反思,构成了我撰写这部《日俄战争》的动机。通过对整场战争为何发生、又是如何开始的历史加以回顾,我试图阐明:战争系因日本企图统治朝鲜的欲望而引发,并通过入侵朝鲜而肇始。日俄战争始于两国对朝鲜的争夺,最终升级为双方在中国东北进行的正面对抗。正是通过日俄战争,日本真正成为梁启超曾说过的“伪文明”的国度,成为毋庸置疑的帝国主义国家。

三联生活周刊:

对日俄战争的战史细节,自上世纪初以来已经有无数的回忆录、文学和影视作品做出过铺陈渲染。尤其是小说巨匠司马辽太郎在1968~1972年撰写的《坂上之云》,在日中两国都有着巨大影响。通过这部小说,司马氏建立起了以“光辉的明治时代”和“黑暗的昭和时代”作为彼此对立面的历史叙述观念,即“司马史观”。而依照司马史观的见解,日俄战争属于“光辉的明治时代”,是日本在沙俄的逼迫下不得已而进行的。你对此持何种看法?

和田春树:

在我进入历史研究领域之初,正值司马辽太郎的小说风靡日本,可以说《坂上之云》也是我开始关注日俄战争问题的起点。到了本世纪初我开始着手写作《日俄战争》这部书,某种程度上正是为了批驳《坂上之云》造成的刻板偏见。这场战争系因朝鲜而起,但司马氏在他的书中对朝鲜本身却几乎未着笔墨。他在提到引发1894年中日甲午战争的朝鲜东学党之乱时,列出了“一位东学的传教士”全琫准的名字,这也是整部《坂上之云》里出现的唯一一个朝鲜人的名字。除此以外,从甲午战争爆发前夕直至日俄战争结束,司马氏的行文里甚至不曾出现朝鲜国王高宗(李熙)的大名,对1895年直接遭日本人杀害的高宗正妃闵氏更是只字未提。在提到沙皇俄国时,司马氏也过于偏颇地强调俄国在亚洲的野心。事实上,主动挑起战争的毕竟是日本。除此以外,关于开战问题的一些细节的交代,《坂上之云》也存在不少具体的错误。

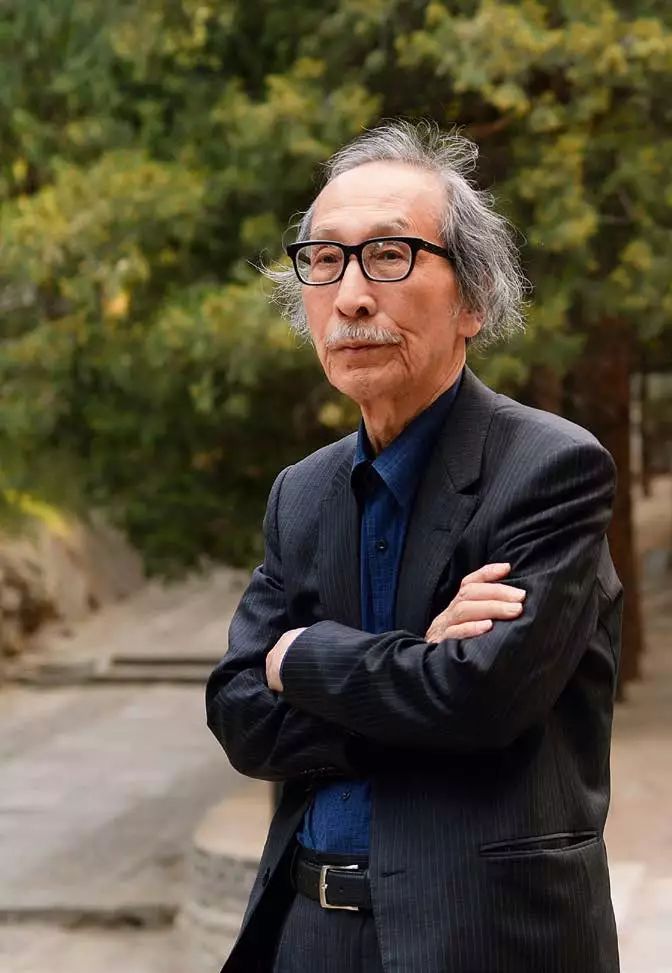

日本著名历史小说家、《坂上之云》作者司马辽太郎

不过平心而论,司马辽太郎对日俄战争的看法也有非常透彻的一面。1968年《坂上之云》最初在《产经新闻》开始连载时,司马氏曾经表示他希望写出一部“乐观主义者的故事”。但到1972年连载结束时,整个小说的氛围却变得愈发悲观,暗示了日本的胜利在本质上是虚幻的,随之而来的历史则是黑暗的。司马氏毕竟是一位诚实的作家,他遵从了自己所描写对象的发展逻辑,逐步修正了对作品的最初构想。日俄战争的胜利看似鼓舞人心,却开启了日本此后从山巅一路滚落的悲剧命运:这是司马氏的洞见。而许多人还见不及此。

日俄战争与近代亚洲

有一种说法认为,日俄战争是黄种人战胜白种人帝国主义的大捷,它给了亚洲、非洲诸后进民族以希望。这或许是真相,但只是整个真相的很小一块局部。

三联生活周刊:

但作为“光辉的明治时代”的一部分,司马辽太郎对日俄战争的总体评价依然没有脱离积极的基调。事实上,这种观点在20世纪前半叶一度相当流行。你在1973年出版过的著作《尼古拉·拉塞尔:超越国界的民粹主义者》的主人公、俄国革命家拉塞尔(NicholasRussel)的态度就相当有代表性:拉塞尔认定日本的胜利具有积极意义,因为他是沙皇专制的反对者,希望借由俄国的战败引起一场革命。列宁和孙中山也在不同场合评价过日俄战争的积极意义,甚至被现在的安倍政府当作一种宣传手段加以利用。

和田春树:

有一种说法认为,日俄战争是黄种人战胜白种人帝国主义的大捷,它给了亚洲、非洲诸后进民族以希望。这或许是真相,但只是整个真相的很小一块局部。

不单是拉塞尔和列宁这样的俄国革命者,就是中国乃至亚洲其他国家的激进人士,一度确实感到从日本的战胜中获得了鼓舞。中国辛亥革命的胜利与日俄战争的示范作用具有密切关联。俄国的1905年革命,也是在日俄战争失利的直接刺激下迅速爆发的。

然而,这场战争并不是在无人居住的荒野和海洋中进行的。它的大部分交战过程是在中国东北这一汉、满、朝鲜诸东亚民族聚居的地区发生的,并给这些居民带来了一场灾难。同时作为日本战胜的结果,处在夹缝中的朝鲜的利益受到了进一步侵害,最终在1910年遭到日本的吞并,这一点无论如何不应当被忽视。日本在获得战争胜利之后,成为另一个帝国主义国家。所以说日俄战争是一个极其重大和复杂的课题,实在有做详尽分析的必要。

1905年1月22日,法国《小巴黎人报》周末专号头版刊登的新闻画:俄国旅顺要塞司令官施特塞尔中将在停战条约上签字,宣布残余守军向日本第三军司令官乃木希典投降。双方会面之处是旅顺郊外原清朝北洋水师的一处营房,战后日本音乐家根据这一事迹创作了著名军歌《水师营之会见》

三联生活周刊:

安倍晋三首相的看法似乎和你不同。在2015年纪念“二战”结束70周年的谈话中,他公开宣称“日俄战争鼓舞了许多处在殖民统治之下的亚洲和非洲的人们”。

和田春树:

关于日本政府对其近代以来的侵略历史,尤其是侵华和侵朝历史问题的正面表态,既涉及社会上的一般公论,也是一场国内政治博弈。各派政治力量都企图通过这一事件实现自己的利益最大化,所以时进时退的状况会经常出现。1972年中日邦交实现正常化之际,当时的自民党首相田中角荣曾经就侵华问题公开表示过谢罪。1995年“二战”结束满50年之际,日本国会通过了《终战五十年决议》,其中提及“认识到我国过去所做的行为,特别是给亚洲人民带来的痛苦,在此表反省之意”。但这份决议创造了一个含糊的概念“全世界的战亡者及因战争而牺牲者”,将受侵略国家的死难者与日军的阵亡士兵混为一谈,引起了国际舆论的质疑。为了消除不良影响,自民党—社会党联立的村山富市内阁以“阁议意见”的形式授权村山首相发表了一次谈话,公开承认“殖民统治和侵略给许多国家,特别是亚洲各国人民带来了巨大的损害和痛苦”,并宣言“表示深刻的反省和由衷的歉意”。这次“村山谈话”,加上1993年时任内阁官房长官河野洋平就韩国慰安妇问题发表的反省谈话,确立了日本政府在近代侵略历史问题上的基本立场,并受到中美韩等国舆论的监督。

1995年8月15日,时任日本首相村山富市参加终战50周年纪念活动。当天他发表了日本政府关于历史认识问题的重要声明,就近代以来的对外侵略和殖民统治史表示反省及歉意

在村山谈话和河野谈话画定了基线之后,所有后继的日本首相都不得不就历史问题做出某种程度的反省,哪怕内心不完全赞同。安倍也不例外。所以尽管他的确有否定村山谈话的念头,但在谋士的进谏之下,还是不得不采取一种隐蔽的模糊化处理。在2015年的战败70年谈话中,安倍也承认“我国给无辜的人们带来了不可估量的损害和痛苦”,并表示“我国对在那场战争中的行为多次表示深刻的反省和由衷的歉意”。但安倍谈话着重强调的是对1931年“满洲事变”以来侵略战争行为的反省,而村山谈话提到的“殖民统治和侵略”可以追溯至甲午、日俄战争,将远东军事法庭未做审判的侵略历史也包含在内,更加完整。所以说在对历史问题的认识上,安倍内阁的态度更加暧昧。这也是他作为立场更右倾的政治人物的选择。

日本的现代化有另一种可能

司马辽太郎曾说:“日本要么沦为殖民地,要么成为一个强大的国家去侵略别人,除此之外别无他法。”……

在一些重大的历史情境下,日本依然存在不同于侵略政策的另一种选项。寻找这些可能性也是我从事历史研究的动力之一。

三联生活周刊:

150年前,日本通过明治维新开启了国家现代化进程,一度跻身世界列强之林。因此不仅在多数日本人心目中,明治时代是“光辉”的,中国人谈起明治维新也常常怀有向往的心理。因为同一时期中国的现代化转型充满波折,远不如日本来得成功。然而维新之后的日本旋即走上了对外扩张之路,挑起了1894年的甲午战争和1904年的日俄战争。你是否认为明治维新本身就暗含有军国主义的成分,使日本的现代化进程不可避免地要走向对外侵略和扩张?除此以外,历史还有别的可能性吗?

和田春树:

这是一个很复杂的问题。司马辽太郎曾说:“日本要么沦为殖民地,要么成为一个强大的国家去侵略别人,除此之外别无他法。”这种非此即彼的心理不能说毫无道理。从现实来看,日本的现代化进程的确是和对外侵略联系在一起的。幕府末期,俄国的彼得大帝改革一直是诸多仁人志士向往的模板,即利用强大的君主权力发展近代科技,借此成为一个强大的国家。既然决定要把俄国模式作为蓝本,那么维新之后的日本走上扩张之路也就变得顺理成章了。又因为明治维新获得了成功,彼得大帝的模板也传到了中国。康有为等人试图在中国发起类似的改革,但最终失败。可以说中日两国都曾想往一个方向上走,只是日本侥幸成功了。