------据说搞村镇的都关注了我们------

(⊙v⊙)

“

河湟

”

一词最早见于《后汉书·西羌传》,其中有

“

乃度河湟,筑今居塞

”

的记载。这里的

“

河湟

”

指的是今甘青两省交界地带的黄河及其支流湟水。此后,

“

河湟

”

逐渐演变为一个地域概念,指黄河上游、湟水流域及大通流域构成的

“

三河间

”

地区,其地理范围包括今青海省境内日月山以东,祁连山以南,西宁四区三县、海东、海南和黄南等地的沿河区域。河湟大部分地区平均海拔在1500~2500m之间,这里水源丰富,黄河及支流湟水等河流贯穿其间,气候相对温暖,日照充足,宜农宜牧,是青海省最为富饶的地区[1],同时也是青海省人地矛盾最为集中突出的地区,在不到青海省4%的土地上,却集中了68%的人口、73%的耕地、62%的生产总值、52%的工业增加值、73%的粮食产量和37%的肉类产量[2]。在青海省作为国家第一道生态安全屏障建构的背景下,河湟地区承载着巨大的压力[3],作为人居环境建设主体的乡村与高原生态环境保护存在着诸多的关联与矛盾。

庄廓民居,作为青海河湟地区乡村人居环境建构的主体,是极具地域特色的民居建筑。聚居在这里的汉、藏、土、回、撒拉、蒙古等各族人民,皆以庄廓民居为主要建筑形式[4]。一般建于避风的山腰、山坳或临近水源的区域,由院墙、院门和院落内部的庭院、正房、厢房及辅助用房组成的四合院式民居,不同于其他民居的显著特点是先筑院墙后盖房。首先围和起来的院墙形成闭合空间可以做牲畜圈使用,再则先修建正房,按需依次修建其他房屋,这也是基于河湟地区半农半牧生活、生产的实际需求,并适应特定生态环境的抉择。

典型传统庄廓民居,一般坐北朝南,以一户一庄为基本单位,平面呈正方形或长方形,四面由高大夯土院墙围和而成,院墙高于院内建筑且不可开窗,在具备防御作用的同时,有利于抵挡风沙及蓄热、保温性能的发挥。院门一般开设在南向院墙正中或东南角,其门楼严密厚实、朴素精美。院落以庭院为中心,设置花坛种植花草树木,信奉佛教的民族也有在花坛内砌筑中宫用于煨桑[5]。院落内倚靠院墙四周建房,由正房、厢房和辅助用房构成,正房作为院落中的主体建筑,一般建于北方高于院内其他建筑。厢房一般位于院落西侧,辅助用房一般位于院落东侧和南侧,厨房、储藏室与牲畜圈等一般设置于此,布置位置相对灵活,再则由于民族信仰和卫生习惯所致,厕所布置不可面对正房。院落内各建筑采用木构架承重体系,具有

“

屋倒房不塌

”

的特性。屋顶采用平缓形式,是适应青海河湟地区年蒸发量大与降雨较少的特点,在节约建造成本的同时方便农作物晾晒的需要。青海河湟庄廓民居有效利用地域资源的特性是具有营建智慧的客观产物,但随着外来文化的影响和生活、生产方式的改变及生态环境退化的影响,庄廓民居营建当前面临着诸多现实问题。

青海河湟地区传统庄廓民居,外墙主要由生土夯筑而成,常年经受极端天气的影响,夯土墙底部易形成侵蚀现象,在恶劣环境下容易坍塌。又因承重结构与维护墙体缺少有效的连接措施,用于承重结构的木材及围护墙体的土坯砖由于长期缺乏有效维护,导致房屋稳定性能较差,存在较大的安全隐患。通过实地调研发现,青海河湟地区大量的庄廓民居,因年久失修导致的颓废现象突显,许多传统庄廓民居遭到了主动遗弃(图1)。还有传统庄廓民居的空间布局与现代功能需求不协调,在物理环境方面,主要表现为室内采光较差、通风不畅,以及保温蓄热等问题。如传统庄廓民居的门窗封闭性较弱,尤其是在寒冷天气的昼夜,室内外温差较大,致使室内墙壁会出现结露现象,日久易潮湿、霉变,舒适度大为下降;在空间的使用方面,主要表现在功能单一,传统住房不能满足人们对现代生活的需求,空间功能分区混乱,不利于当前生活与生产活动的展开。

图1 传统庄廓民居缺乏维护突显颓势

自主更新过程中,缺乏地域的针对性设计是根本原因。青海河湟地区自然环境、社会人文、经济技术的特殊性,决定了庄廓民居营建的针对性。究其原因,作为使用者的农牧民,其生产、生活状态并未发生大的改变,短时间还难以适应新的居住环境。许多新村规划按照内地居住区模式布局,忽视了居住者在文化变迁时对居住环境的内在需求。此外大量自主更新住房,放弃了具有环保属性的生土材料的使用,传统庄廓民居院墙的土改砖形式已成潮流(图2)。再则从装饰上看,显示出对乡土文化的不自信,又缺乏对房屋结构安全的关注,大多自主更新的住房,缺少必要的圈梁结构且开窗面积过大,极端气温下冷热交替过程中,舒适度降低的同时加大了能源的消耗量,过量的燃烧也加剧了环境的污染。此外自主更新中的传统乡土文化的遗失问题更为严峻,传统邻里间互助式自组织营建方式和传统建造技艺已趋于泯没,如何保护好作为优秀传统文化载体的传统乡土民居,使其良性延续并加以适宜更新,才是问题的根本所在。

图2 自主更新经土改砖后的庄廓民居

在当下空前规模的转型时期,面对以上传统民居和自主更新中的现状问题,需在青藏高原生态安全建构的前提下从乡村人居环境建设的实际需求出发,以

“

传承与更新

”

为青海河湟庄廓民居绿色营建的原则。具体应在满足地区抗震等级设防和安全居住的基本需求下,将庄廓民居传统营建智慧与现代绿色建筑技术结合,以传承传统优秀文化和提升村民的生活水平为宗旨,再则通过实际工程的更新再造,在河湟地区形成相应的示范与推广效应,最终使青海河湟庄廓民居持续发展。

经过长期对青海河湟地区的实地勘察及反复甄选,充分考虑地域特征的集中体现和所具备的典型性,最终选址在青海省西宁市湟源县日月乡的兔儿干村。兔儿干村坐落在著名的日月山脚下,是文成公主进藏及茶马古道的途经之地,自古有海葬咽喉的称谓,现位于青海省通往藏区与环青海湖旅游圈的交集地段(见图3)。同时也处于我国三大气候分区(青藏高寒区、西北干旱半干旱区和东部季风区)的交界处及青藏高原与黄土高原的过渡地段,村域内湟水河支流药水河穿村而过,自然环境良好,具有独特的游牧和农耕景观(图4)。村落平均海拔3100米,年平均气温3.0℃,无霜期27~71天,最热的7月份平均气温为13.9℃,最冷的1月份平均气温为-10.5℃,具有太阳辐射强、昼夜温差大的特点。此外村落文化底蕴深厚,东科寺在湟源地区影响深远,全神庙位于村落核心区中心。兔儿干村于2016年入选为第四批中国传统村落,居民以藏族为主体,村落以庄廓民居为主要建筑形式且保存较完好,

“

新型河湟庄廓民居

”

营建选址位于村落的核心区范围内(图5、图6)。

图3 兔儿干村的区域位置

图4 村落农耕与游牧景观并存

图5 村落庄廓民居现状

图6 新型河湟庄廓民居在兔儿干村的位置

“

新型河湟庄廓民居

”

设计与营建之初,采取严谨的态度,通过对青海河湟地区保存完好且仍在建造的传统庄廓民居进行周密和系统的记录,并将收集的资料进行整理与分析,归纳传统庄廓民居具有优秀营建智慧并使之得以传承,如节约土地的选址特征、适应气候的建筑形态、生土材料的最大利用及互助式的自组织营建。

a.节约土地的选址特征

传统庄廓民居在保证必需的采光、通风等条件下,以节约耕地资源为主旨,同时避免自然灾害的侵扰,在方便生产和生活的前提下,朴素地延传了与生态环境协调的选址特征,较好地与青海河湟地区的河谷型地形地貌相结合,多选址在避风的山腰、山坳或临近水源的区域,分别对应浅山、脑山地区的

“

台地式

”

和川水地区的

“

平地式

”

两种形式。

b.适应气候的建筑形态

传统庄廓民居大多由高大厚重的夯土院墙围和而成,在发挥良好的保温、蓄热性能的同时有效地阻挡西北方向的风沙,同时封闭内聚的院落加以庭院绿化,形成了相对舒适的小气候环境,夏季叶茂起到一定的遮阳效果,冬季叶落又不影响采光需求。

c.生土材料的最大利用

传统庄廓民居营建过程中除作为承重结构的木构架需请专业工匠建造而产生工费及木材的材料费,生土作为主要的建筑材料用于夯土院墙和土坯隔墙的建造,具有就地取材的最大优势,基本不需要资金投入且营建技术易于操作,这也是传统庄廓民居在青海河湟广大贫困的农村地区至今依然没有被完全放弃的原因之一。

d.互助式的自组织营建

传统庄廓民居采用一家建房全村帮忙的互助式自组织营建方式,在节约建造成本的同时,更是维系传统邻里间和谐共处的一种优秀文化传统,是乡土社会能够持续稳定发展的核心保障。保护和传承的不应只是物质营建的智慧,还应是具有精神信力的另一种更为深邃的智慧。

将上述青海河湟地区传统庄廓民居营建的智慧传承并针对现状缺陷,通过实验室和示范基地反复试制、检测与校核,进行针对性的优化提升和绿色建筑技术的添加,在把握

“

传承与更新

”

的原则下更新再造。基于营建场地是缓坡地的现状,设计以青海河湟地区

“

台地式

”

传统庄廓民居为原型,落成的

“

新型河湟庄廓民居

”

坐北朝南、占地面积320m2、建筑面积313m2、正房建筑2层、辅房建筑1层、面宽16.2m、进深20.5m(图7)。

图7 新型河湟庄廓民居设计鸟瞰图

兔儿干

“

新型河湟庄廓民居

”

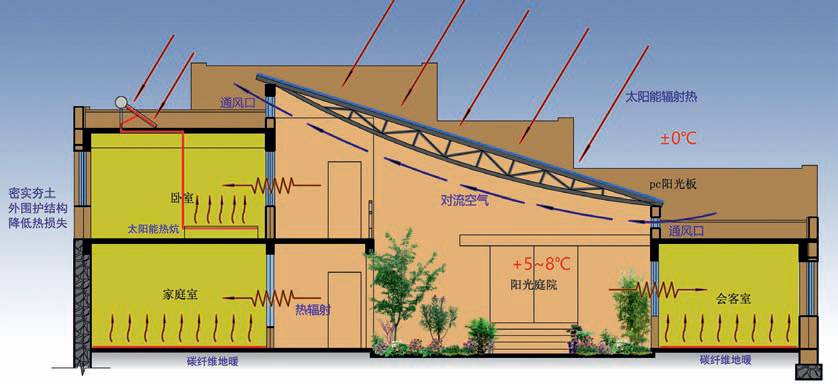

作为农村住房兼绿色建筑技术科普、教学的实验基地使用,集成绿色建筑技术8项,分别为土钢结构、现代夯土、新型生土砖、被动式阳光庭院、太阳能热炕、碳纤维地暖、镁水泥屋面保温及生态木室内外装饰技术(图8)。

图8 新型河湟庄廓民居绿色建筑工作原理图

a.土钢结构技术

土钢结构技术在去钢材过剩产能和木材逐步作为稀缺资源的前提下,利用土钢结构代替传统木材作为承重结构。土钢结构技术指在轻钢结构上焊接钢筋连接构件,并插入夯土墙体和生土砖墙体与内部的竹筋和钢丝网片连接,同时夯土墙和生土砖墙通过加置纤维丝和固化剂,在增强墙体抗裂性能的同时又将轻钢结构紧密包裹,综合发挥钢和生土两种材料的优势从而整体提升结构性能。

b.现代夯土技术

现代夯土技术可分为材料改质和工具改良两个方面。材料改质,在保证生土具备可还原性的前提下向生土中加入沙子、水泥、白灰、纤维和固化剂等材料并施加一定的外力,使土粒胶结,达到增加土体耐久性和力学性能的目的[6]。工具改良,指传统夯土模具与夯土锤,分别被穿墙螺杆、槽钢与木模板组成的新式模板和空气压缩机制动的夯土锤替代,可大量节约人力和施工时间。

c.新型生土砖技术

新型生土砖技术同样包括材料改质和工具改良两个方面,在改质方面与现代夯土技术一致,在工具改良中,通过静压砌块成型机制备生土砖,提高了生产效率[7]。在人们普遍接受砖砌建房的现状背景下,生土砖同样具备方便计算成本的优势。

d.被动式阳光庭院技术

被动式阳光庭院技术基于打破青海河湟地区漫长的寒冷季节及传统庄廓院落的空间使用率低的现状,试图在极端天气下更多的接受阳光照射,同时打破季节差进行绿化种植,形成相对较好的小气候环境,这也是对青海农牧区居民普遍接受的阳光暖廊技术空间狭长现状的优化,从而在更大面积的庭院内拓展生产、生活等诸多活动。设计采用轻钢结构上覆3层PC阳光板,采取在南北两侧开设高窗形成自然循环通风的措施应对极热天气。

e.被动式太阳能热炕技术

被动式太阳能热炕技术保留传统土炕以生土作为材料的优势特征,改善燃烧带来的室内外空气污染引发的健康隐患,与太阳能热水器结合运作。其原理是通过太阳能热水器提供的热水给炕面提供热量,是充分利用青海河湟地区充足日照条件的清洁能源利用的体现。

f.碳纤维地暖技术

碳纤维地暖技术是应对青海河湟地区极端干燥气候的一种尝试。原理是利用太阳能产生电力,通过碳纤维分子活动振荡取得热量。其优势是对室内物体直接加热升温而不通过加热空气升温,避免了空气对流减少室内温湿度损失,增加室内环境舒适度。

g.镁水泥屋面保温技术

镁水泥屋面保温技术的产生,基于青海省盐湖生产大量镁质产品而剩余大量工业废料,对高原生态环境保护带来了一定的挑战。镁水泥的研发与应用,对消解废料起到一定作用,但多用于板材和装饰品制作,缺乏更大的市场需求。同时传统庄廓民居采用生土压实覆顶,缺乏更为有效的保温材料。将镁水泥发泡后具有胶凝性能好、耐久性强及快速固化等优点,用于庄廓民居屋面保温,对镁水泥向新建材市场拓展具有促进作用,从而减少镁质工业废料囤堆对高原生态环境的影响。

h.生态木室内外装饰技术

生态木室内外装饰技术基于青海河湟地区庄廓民居乃至青海各类民居的室内外装饰上木材大量应用的现状,生态木利用原木废料压制合成与原木相比在保证装饰效果的同时,具有木材不具备的防水、防蛀、防腐和保温隔热等特点。在木材作为稀缺资源,面临采购和成本加大的背景下也是一种被动的主动尝试。

以上集成的8项绿色建筑技术,不求在青海河湟地区及广大农牧区的传统民居保护和自主更新住房的营建中全盘利用,还需因地制宜结合发展需求及经济实力酌情采纳,逐步完善。在

“

新型河湟庄廓民居

”

落成过程中,课题组成员与村民一同建造并参与到本村的各类活动中,将绿色建筑的相关技术绘制成展板、宣传册及多媒体课件,通过座谈会的形式与参与建造的工匠和村民进行及时交流,培训村民掌握绿色建筑施工技术,已有村民自发组织营建新型绿色技术集成住宅,并传播至周边及其他地区,受到了社会各界的广泛关注。同时在通过实践验证理论可操作性的过程中,得到了兔儿干村民的广泛认同,促进了邻里关系的和谐共建。此外形成了多项技术导则、设计标准和发明专利,并荣获国家住房和城乡建设部颁发的2016年度田园建筑二等优秀实例奖,这既是鼓励更是促进我们对乡建领域进行更为深入而持续地探索(图9

—

14)。

图9 新型河湟庄廓民居建成外景

图10 新型河湟庄廓民居建成内景