内容提要:礼仪是城市文化的外在呈现,通过礼仪的身体实践帮助个体建立符合社会集体期待的自主性,获得社会承认的逻辑。通过三个阶段的小组工作开展,推动乡—城移民子女体验城市文化,建立与城市协调感和集体认同,获得自尊体验。以礼仪作为文化行动策略的重要内容,帮助乡—城移民子女积累多元化工具和适应策略,进而实现该群体的文化适应。

关键词:乡—城移民子女/文化适应/策略/小组工作

乡—城移民子女进入城市之后,遭遇到了一系列社会融入方面的问题(李强,2004:28-40)。制度方面,由于城乡二元格局的户籍制度,乡—城移民子女被排斥在城市义务教育资源之外、随父母居住在城市边缘地带或城中村中(陈新、刘杨,2010:62;吴新慧,2004:10),缺乏与城市居民的交往环境,生活相对封闭,导致他们最终难以融入城市生活(史柏年,2002:33-34;任云霞、张柏梅,2006:15);心理方面,由于融入度低,乡—城移民子女容易出现焦虑、孤独、自卑等不良反应(陈美芬,2006:178;安芹、贾晓明,2006:398)。随着乡—城移民子女数量不断增加,对其适应性的干预和介入成为社会工作关注的重点,然而,经过若干年实践探索,社会工作对乡—城移民子女文化适应介入仍停留在运用社会工作基本方法,针对儿童出现的心理、教育、人际互动等问题开展小组工作、个案工作,缺乏系统性、连贯性,以及应对问题的有效性。如刘玉兰、彭华民(2012:2)所评述“(社会工作开展)比较零散和孤立化,缺乏从系统的角度来考虑,单纯强调个案、小组和社会工作的应用,陷入了‘方法为本’和‘工作者’为本的陷阱中”,案主的主体性没有得到充分关注。

如何拆除横亘在乡—城移民子女和本地居民之间的文化屏障?如何推动乡—城移民子女主动地将城市文化纳入自己的文化体系中?如何让乡—城移民子女建立对本地居民的积极认知?乃至,如何在实践、互动、表达层面为这些作为城市未来公民的乡—城移民子女进行不断文化调适储备必要的文化工具?这些问题需要社会工作者的积极应对并探索出有效的解决方案。基于行动视角,笔者将乡—城移民子女的文化适应问题放置于实践层面,以礼仪修养的培养入手,使其丰富处理“文化震惊”的工具箱,建立包容接纳的认知,引导其拥有更广泛的互动体验,获得自尊感,进而破除心理屏障,提升儿童的价值感,从而主动应对文化适应的成长课题。

“文化适应”概念最早由人类学家雷德菲尔德、林顿与赫斯科维茨提出,是指具有不同文化背景的个人或群体进行持续的联系与互动,其原有的文化模式发生变化的过程。后来的移民研究都关注了文化适应在社会融入中扮演的角色,并且将文化适应拆分为各种测量的指标,如杨格-塔斯(Junger-Tas,2001:26)认为文化适应能反映社会融入的状态,同时文化适应能推动社会融入,社会—文化融入明显体现在语言使用,共同的语言使用能够降低人群间隔离程度。恩泽格尔的“四维融入理论”认为可以通过移民对流入地社会基本规则与规范的态度、配偶的选择、语言能力、犯罪行为等进行测量(梁波、王海英,2010:21)。

在乡—城移民及子女(农民工与流动儿童)社会融入研究领域,我国多借鉴戈登、杨格-塔斯和恩泽格尔(H.Entzinger,2006)的研究,将文化适应作为测量和反映社会融入程度,将个体层面的文化适应量化为各种因子,如“价值观念(饮食、服饰、婚育、丧葬、节庆、娱乐、礼节、禁忌、健康)”、“人文理念(对子女教育的认识、态度、期望)”(杨菊华,2010:66)、“本地文化认同度”、“本地价值观认同度”(余运江等,2012:60)。

这些研究把“文化适应”拆分为由若干变量搭建的模型,以问卷的方式进行测量,然而,在实践层面,社会融入既是过程性的,同时也是情境性的,既包含了认知、情感、态度、行动的交互杂糅,也包含了在社会互动层面的个人际遇、事件、沟通与交流等,而体现在问卷的变量,并不能真正呈现“适应”所体现的复杂动态。

20世纪80年代,西方学界开始对移民的文化适应研究进行反思,而这一反思是从人类学家格尔茨对文化重新界定开始的。爱德华·泰勒(2005)的定义为“文化,就其在民族志中的广义而言,是一个复合的整体,它包含知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和个人作为社会成员所必需的其他能力及习惯”(泰勒,2005:1),该定义将文化定位为功能性的框架,是整体性的,无所不包的,但却是封闭的。格尔茨借鉴了韦伯关于文化的理解,对文化给予重新的界定,在格尔茨的阐释中,文化是开放的体系,通过人们的经验和表达得以持续建构,身处不同场域的人们,透过互动关系不断地将各种阐释的象征符号进行内化和展开,文化呈现着差异、分层,商讨、博弈(Keesing,1974:75-76)。随后,研究者们将这种作为象征体系的文化以与移民有关的社会分层、流动、符号互动等结合,对于移民来说,“文化适应”是个体基于个人生活经验、阅历、所累积的社会资本,在复杂场域中的策略选择和工具展示的过程,推动个体“融入”和“适应”的重点是资源、策略、工具的象征性整合和实践。

文化在个体实践中逐渐累积生成,又在不同的互动场域和情境中差异化呈现。站在行动的视角上,文化被赋予了新的意义:(1)策略性。文化是人们运用各种象征符号表达意义的策略化系统,由世界观、仪式、惯习、价值目标构成,构成了人们在不同情境下应付各种问题的“工具箱”。(2)能动性。文化是一种内在策略,能帮助人们在不同的环境中调用可利用的资源,重新学习组织个人和集体行为,以行动的方式推动个体乃至群体提升身处文化的认知,深化其理解,推动着进一步内化的发生。(3)实践性。文化体现在不同情境下的持续互动,人们通过行动实践着并不熟悉的交流、生活方式,直到从生疏的模仿变成习惯,内化为自己的规则和象征,从而稳定成为价值观的一部分(Swilder,1986:276-277)。

布尔迪厄将“行动着的文化”以“惯习”(habitus)概念表达出来,惯习是持久的、可转换的潜在行为倾向系统。惯习并不包含有意识的目的所必须遵循的程序,但是却能在呈现过程中客观得到调节,成为集体的协调一致(布尔迪厄,2003:80-81)。在这个意义上,惯习是联结个体能动性和社会结构的实践纽带。惯习作为历史的产物,在家庭中间不断生产,继而成为个人感知和评价未来经验的依据,“惯习确保既往经验的有效存在,这些既往经验以感知、思维和行为图式的形式存储于每个人身上”。通过惯习,“人们得以进入实践活动本身,置身于同世界的实践关系中,以事先占据和主动的方式存在于世界,世界则由此让我们接受它的存在”(布尔迪厄,2003:79)。惯习持久地配备了有规则即兴之作的生成动力,作为实践感,它使制度中的客观化意义恢复活力(布尔迪厄,2003:87)。惯习能使行为人生活于制度中,在实践中占有制度,从而使制度保持活力、生机和效力。布尔迪厄通过“惯习”概念一方面呈现了社会结构协调性对于人的强迫力。历史印入身体而形成的内在规律对于人们行为协调的决定性;与此同时,人们在惯习的表达中融入主动性,意味着对某种制度的矫正和调整(布尔迪厄,2003:87)。

来自农村的乡—城移民拥有着刻印着其历史经验的惯习体系,他们凭借由价值观、思维方式、语言、礼仪等构成的惯习系统来应对日常策略,与新文化遭遇时,所谓的“不适应”很大程度上表现在外显惯习的不适应,人们无法对新文化的惯习体系进行识别、解读与内化,也就没有办法达成“遵循自己的规则”,又与“他人协调”的境界(布尔迪厄,2003:90),城市“集体协调”无形中排斥了乡—城移民对城市的融入。所以,推动移民文化适应的往往不是信念的灌输和关于制度的知识性掌握,而在于丰富和协调身体状态的实践感知,通过表面上微不足道的穿着、举止或身体和语言态度等细节把握,把文化随意性基本原则铭刻在身体中(布尔迪厄,2003:107),因为“一切社会秩序都在系统地利用身体和语言能储存被延迟的思想”,能够通过“站直了”或“不要用左手拿餐刀”这类平平常常的命令来灌输完整的宇宙论、伦理学、形而上学。布尔迪厄直接指出,“礼仪的尊重和表示尊重的礼仪是服从既定秩序的最明显也是最自然的表现”(布尔迪厄,2003:107)。

笔者选择“礼仪”这一体现在身体层面的文化实践作为推动乡—城移民子女体验城市文化的核心手段,以期通过礼仪学习和实践帮助乡—城移民子女建立与城市协调感和集体认同,获得自尊体验,进而实现文化适应。

作为改革开放前沿地区的广州市从上个世纪以来就吸引了大量的外来务工人员,他们大多来自内地农村,这些最初到广州务工的青壮年劳动力并没有携带家眷,而是如候鸟一般,在广州与老家之间往返。随着长期务工,他们熟悉了城市的环境,城市开始以政策推动的方式增加了容纳度,越来越多的务工者携妻挈子,在广州安家落户,成为广州“新市民”,在某些区域,“新市民”人口数量超过了本地户口居民,成为了市区的“主人”。

广州市南沙区西镇①就是这样一个地方。西镇自上世纪90年代开始发展工业,不断吸引着外来务工者,如今,在西镇辖区面积约91.66平方公里土地上,分布着太石工业区、励业工业区、鱼窝头中心工业区、万洲工业区等4个工业园区,镇内共有内外资企业461家,其中外资企业210家,内资企业251家。这些企业吸引了大量的外来务工人员,使得西镇成为了广州外来人口的主要聚居地之一。目前,在西镇辖区19万多居民人口中,户籍人口只有7.4万人(其中农业人口约6.8万人),外来人口约12万人,占该镇人口总数的63.15%。在12万外来人口中,3-15岁之间的随迁子女人数达5795人,他们中的绝大多数就读于西镇的21所小学、3所初中里。年龄稍微大一点的孩子多是在老家出生,若干年后才跟随父母来到广州,而年龄较小的孩子则多出生在广州,这些小“新市民”中的绝大多数未来将会在广州生活、接受教育,甚至工作。作为移民,这些孩子面临着身份认同、文化适应和社会融入的问题,他们的适应性、融入状况直接关系到个人未来成长、家庭稳定和社区的可持续发展。

2011年6月,西镇通过了《关于西镇企业员工子女入读义务教育公办学校优惠实施办法》,为外来务工企业员工安排40个小学学位和8个初中学位,解决外来务工子女就读问题,并享受与本地生源同等待遇,解决学籍和学费问题。在社会服务方面,2012年4月,西镇引进广州市XK社会工作发展中心,成立“西镇家庭综合服务中心”,为西镇居民提供专业化社会工作服务,以推进新市民的社会适应性和社会融入,2013年2月,西镇继续采用政府购买服务的运作模式,通过公开招标,由民办社工机构承接营运西镇家庭综合服务中心,开展家庭服务、青少年服务、新广州人服务、长者及残障服务、志愿者服务等5项服务。随着一系列政策的推行和社会服务的开展,这些外来务工人员及子女感受到了社区环境对他们的接纳,社区氛围更为友好、宽松。

笔者于2012年10月以XK社会工作发展中心专业社会工作者的身份,被派驻到西镇家庭综合服务中心开展青少年服务工作,经过初步的接触和探访,笔者将服务目标定位为“推动新广州人(乡—城移民)子女文化适应”的主题,将服务人群定位为非本地出生,年龄在6-14岁之间的乡—城移民子女。2012年10月至12月间,笔者通过“爱心430”②活动,与社区内部分乡—城移民子女建立了联系,进行了较为频繁的交流,了解他们在城市生活中的文化适应状况,并在接送他们时,进行家庭探访。在这期间,笔者先后进入到23个家庭走访,通过访谈方式,了解乡—城移民子女城市融入的状况,掌握他们在文化适应方面存在的问题。

第一阶段的访谈中,笔者似乎并没有感受到这些儿童在城市文化适应方面存在较明显的问题,虽然父母工作繁忙,没有时间陪伴他们,但是这些孩子连贯地接受学校教育,与同学和老师相处不错,有相对固定的伙伴群体,通过“爱心430”课堂,与社区的社工也比较熟悉,能够配合地完成社工设定的一些任务,也乐于回答社工提出的一些问题。与笔者此前通过文献阅读而建立起来的乡—城移民子女的形象假设有所区别,他们并不显得自卑、羞怯或存在认同混淆的问题。

但是,随着接触的不断深入,这些孩子开始呈现出一些可能会影响其日后社会化发展的问题,在外化的表现方面,笔者总结了三个特点:

首先,这些孩子行动上的自我约束力较弱,多动,爱闹,喜欢追逐、打闹。“爱心430”课堂,一般会安排三个阶段的活动,第一阶段是在社工的指导下完成作业;第二阶段是跟随社工完成一些户外活动,如做体操、跳绳、玩球等;第三阶段是由社工引导,进行安静的室内活动,如阅读、手工、听音乐等。但是在笔者主持的多次活动中,第一阶段完成之后,孩子们就都到户外进行跑、跳、追逐等活动,或者拿着球,一边拍一边奔跑,不听从社工引导,社工规定的游戏规则很难得到遵守,孩子们不喜欢规范性玩耍。大部分情况下,只有部分孩子愿意再次走进教室跟随社工完成第三阶段的活动,而其他孩子仍停留在室外,不停地追逐嬉戏。

其次,乡—城移民儿童所体现出的合作意愿不强,且合作程度不高。同样通过游戏观察,参与“爱心430课程”的孩子们,虽然喜欢追逐,打闹,但是并没有体现出合作性,他们的游戏缺乏组织,不分配角色,规则凌乱,没有约束,大多呈现随意、零散地跑动。而当参与社工组织的合作游戏,如“大树倒了”、“我们都是木头人”、“小猫捕鱼”等游戏时,需要社工反复多次强调规则,强调角色分配,游戏才能进行下去。

再次,乡—城移民儿童的规则意识比较淡漠,规范对其行为的约束力较弱。“爱心430”活动组织一直伴随着对规则的强调,要求儿童保护教室环境,爱护教学器具,室内轻声说话,室内不跑跳等要求。如进入音乐教室要穿戴鞋套,下雨天时,雨伞不能带入室内,把看过的课外书归架、把垃圾入篓,但是在实施环节,规则的约束力对于这些孩子来说很弱,笔者在开展活动的过程中,似乎做得最多的事情就是强调规则,即使反复强调,配合轻度的惩罚,但效果仍然不明显。

位于西镇上的TS小学是招收乡—城移民子女最多的小学,全部488名学生中,乡—城移民子女有364名,占到总人数的74.58%。三年级(2)班本地户籍学生有9个,其余的24个学生是外地户籍,其中绝大多数是随父母打工迁到这里。据班主任徐老师介绍:

这些小孩子以前基本都有过留守经历,四、五岁之前留在老家,爷爷婆婆看着,基本上就是对他们没有什么约束,只要吃好了,不生病就好了,习惯上都是很随意,生活环境也比较封闭。他们中间上过幼儿园的也很少,基本就是到了六、七岁,跟着爸爸妈妈到这边来,直接进入小学,还不习惯被约束,各方面都比较散漫,适应能力就不太好,管不住自己。

当这些乡—城移民子女进入陌生环境,初步与人打交道时,自我约束能力较弱,规范性不强的问题直观地呈现为“不礼貌”的特点。如很少使用“你好”、“谢谢”、“对不起”、“没关系”、“再见”、“请”等礼貌用语,过多的肢体动作,喜欢跑跳,有冲动性行为,而在感知到对方的负面态度后,孩子习惯用攻击性语言,逆反式地表达不满。所以经常接触乡—城移民子女的人士,会将其行为表现概括为“没礼貌”、“少教养”。

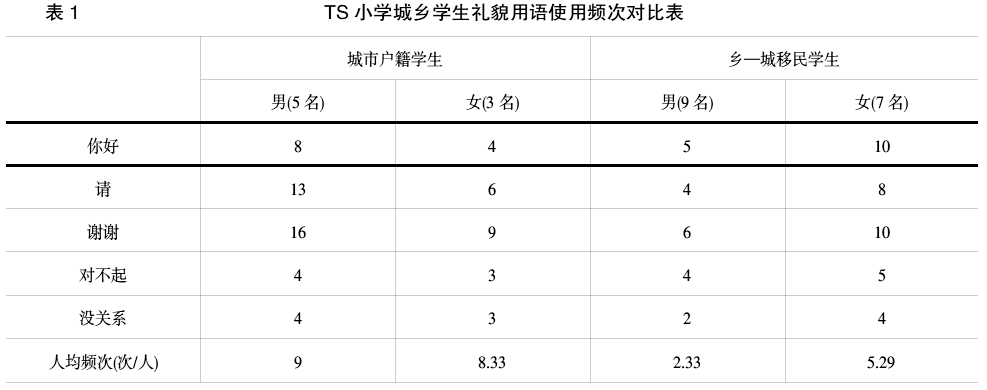

笔者按照实际分布比例,以分类随机抽样的方式,在TS小学三、四年级学生中间选择了23名学生,其中男孩13名,女孩10名,城市户籍孩子8名(其中5名男生,3名女生),乡—城移民子女15名(9名男生,7名女生)。笔者与家服中心的同事Y社工借来3套情景游戏的器材,在家服活动中心设计了3组场景游戏的活动,包括购物场景游戏,餐馆场景游戏和医院场景游戏,利用周末两天时间对孩子进行游戏测试,观察孩子们使用礼貌用语的频率。Y社工充当游戏引导者,游戏进行过程中提醒假设情节的发生,例如,Y社工让孩子假设在购物环节“收银员找错了钱,该怎么办?”或者“在餐馆,你把盘子打破了,怎么办?”等。被测学生选择一个场景,扮演两个角色,笔者和另外一位实习社工进行半个小时观察,记录学生使用礼貌用语的频率。笔者将“你好”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“没关系”作为测试词汇,观察他们在游戏过程中礼貌用语的词汇出现频率。

从表1中可以发现,礼貌用语使用频率方面,乡—城移民子女的使用次数远远少于城市户籍学生,城市户籍学生最擅长使用“请”、“谢谢”。使用礼貌用语的总频次达到男生每人9次、女生每人8.33次,而乡—城移民学生频次分为男生每人2.33次,女生每人5.29次。而且,考虑到,在彼此人际熟悉的游戏场景中,孩子们还较乐于使用礼貌用语,使用礼貌用语的频率要好于真实场景。通过笔者与乡—城移民子女的日常互动发现,在自然场景中,他们礼貌用语使用频率要比测试场景更低。

究其原因,首先来源于家庭环境影响。正如布尔迪厄所说得“生存条件所特有的结构,通过相对独立的家庭经济和家庭关系施加不可避免的社会影响……在家庭中的特有表现,产生了各种惯习结构”(布尔迪厄,2003:82)。通过家访,笔者观察到,由于工作原因,乡—城移民家庭的父母与子女相处时间不多,相处过程中,口头交流较少,父母与子女谈话语气多为指令式而非沟通式,交流过程中较少或不用礼貌用语。家庭氛围并没有给孩子提供自然地学习和使用礼貌用语的习惯。

父母对孩子学习成绩更为关注,而极少留意孩子文化适应方面的问题。见到社工,父母说得最多的是抱怨自己工作太忙,顾不上孩子的学习,成绩也不知道怎么样,希望社工去帮帮孩子补补课,帮自己管管孩子。当笔者问及孩子在这里生活是否适应?父母大多含混认为,“还可以”,“不出事就可以啦”,“有几个同学玩玩”,“在我们身边,他们开心些”,没有父母会特别关注孩子的“适应”状况。

其次,是对于城市环境的陌生感。由于父母亲工作繁忙,绝大多数乡—城移民子女很少走出社区之外,西镇社区给他们提供了所需的一切,他们居住在西镇里的小区,上学在西镇,玩耍在西镇,购物在西镇,看病也在西镇。通过前期家访了解,这些孩子的活动半径就集中在西镇,“家—学校—超市—小区的活动广场”,一些孩子自从来到广州,就几乎没有走出过西镇,对于他们来说西镇就是广州市,广州市就是西镇。西镇本身聚居着外来打工者,环境的封闭使他们很少接触本地市民,他们对外界环境怀有恐惧感、自卑感,所以在与外界交流时,尽量避免正面接触,不使用口头交流。

再次,是与本地居民存在人际距离。随着西镇经济发展,外来人口增多,本地居民纷纷把房子出租给打工者,而自己搬迁到另外的社区居住,西镇逐渐成为外来打工者聚居的地方。居住空间本身的分离拉大了外地移民与本地居民的距离,加之,本地居民在日常交流时喜欢用粤语,而来自其他省份的乡—城移民子女听不懂,语言本身造成了沟通障碍,与此同时,本地居民和外来移民的职业分化明显,本地居民一般以收取房租,开办工厂和超市为生,而外来移民则是在工厂打工,在乡—城移民子女眼中,本地居民不是房东,就是老板,与自己平日接触的父母和老乡群体差异大。这些距离虽然存在于社会层面,对于孩子而言,则形成心理障碍,不知道如何与“本地人”沟通、交流。

由农村空间转移到城市空间,孩子们所面临的不仅是地理空间的位移,而且是面临着社会资源获取方式和行为规则的转变。农村空间的人际构成网络主要以“熟人”为主,即费孝通所言的“熟人社会”,人与人之间有着天然的由亲缘和地缘关系组成的纽带,维系该社会运转的规则有着很强的稳定性特征,人们可以凭借“生于斯”获得基本的生产资料,满足基本的生存需求,进入亲缘网络,获得社会支持,凭借“长于斯”,建立朋辈群体,参与公共事务,其生存资源保障和社会化发展的支持都带有着必然性和稳定性(费孝通,1998)。

进入城市之后,乡—城移民子女所拥有的“文化策略”欠缺应对城市生活的“文化工具”,这些孩子长期缺乏与城市居民的有效互动,已有的文化策略无法在城市环境中得到施展,这种低度社会融入的状态反过来强化了他们对于城市居民的畏惧(李柏宁、熊少严,2007:29),在互动情境出现的时候,他们不是努力适应,而是逃避。在封闭的状态下,他们的外化问题呈现为不懂礼貌、畏缩或抗拒沟通,深层次地折射了他们对于社区之外的城市文化消极、回避,甚至逆反的态度,呈现出自我挫败和自我效能感偏低等心理问题,进一步影响了乡—城移民子女的文化适应。

根据“行动中的文化”方法论视角,“实践”而不是知识性的认知才能够真正推动文化适应。由行动组成的实践帮助人们进入一个又一个场景,在具体的任务中建立反思、经验和表达,并逐渐将经验和反思累积为能够更广泛地应对多元化环境的工具性策略持续生成,策略会不断内化为“文化适应”的价值观,策略的生成需要通过身体实践。正如布尔迪厄所称,“知识绝不可能脱离负载它的身体,它要得到再现,就只有借助一种用来展示知识的体操,即实践模仿”,“实践模仿”意味着一种总体投入和一种深层的感情同一(布尔迪厄,2003:115)。

笔者和西镇“家服中心”的社工设计了一系列社会化小组活动,以礼仪和语言训练为核心,在具体情境中帮助西镇乡—城移民子女消除对陌生环境及陌生人的畏惧感,建立对城市及市民的接纳和认同,了解他人感受,学习沟通技巧,掌握礼仪常识。

活动开展的时间为2013年7月12日-10月20日,招募成员为此前参加过“礼貌用语游戏测试”中的12名乡—城移民子女,小组活动的主题为“心心共融,共享蓝天”。活动分为三个阶段,分别为感知阶段、实践阶段和回馈阶段。

第一阶段为感知阶段。活动目标为:感受他人,理解他人,树立信心,掌握礼仪知识。笔者开展了6期活动,设计了一系列游戏环节,让孩子们在参与中体验并反思沟通中的技巧,向孩子们传授礼仪常识,让孩子们懂得礼貌交流给其带来的价值感,以及在互动中分享快乐,建立自尊体验。

如第一次活动“五指山”游戏,让孩子们建立对彼此的认识;第二次活动“盲人游戏”,通过肢体、话语语言的沟通,建立对彼此的信任了解;第三次活动“魔镜告诉我”,通过互动过程的镜像效应,让孩子以积极乐观的心态,彰显自己,用自己的努力建立良好的人际互动。每次游戏完成后,社工以《广州市亚运会城市礼仪手册》为标准,对其中的几个部分内容进行教授,并介绍一些基本的粤语常用礼仪词汇。结合日常生活经验,社工引导孩子们讨论以下问题:沟通有多种方式?什么样的沟通最有效果?有多少人注意到了自己的肢体语言?对方有没有什么动作或表情让你觉得极不舒服?你是否告诉了他你的这种情绪?当你不能用你的动作或表情辅助你的谈话时,有什么样的感觉?是否会觉得很不舒服?

通过参与讨论,组员关注到沟通方式的重要性以及了解别人感受的重要性。孩子们主动反思了“不是想要什么就要什么”,“有时候,很着急,就想骂人”等沟通方式的不正确,发现“不爱搭理人”、“说话就是冲”等沟通方式对自己的伤害,认识到“好好说”、“先问好再说”对于有效沟通的帮助。笔者发现,不断肯定孩子们的礼貌行为,能够激发孩子的正面体验,会激发他们更加乐于使用并逐渐将礼貌行为内化。

第二阶段为实践阶段。活动目标为建立“新市民”的认同感,实践礼仪知识,建立互动习惯。在笔者和Y社工的带领下,孩子们进入三个城市公共场所,完成社工设计的任务,如问路,寻求讲解,借助他人帮忙寻找目标物等,让孩子们实践所掌握的礼仪常识。在南沙街政务服务中心,孩子们的任务是询问与外来务工人员有关的政策,以及了解一些政策手续办理流程。在工作人员的帮助下,孩子们学习用触摸屏来了解自己想知道的问题。但是可能是政策性内容比较枯燥,孩子们问了几句,就不知道问什么了,使用触摸屏,也只是觉得好看,好玩。这一次出行,笔者的收获是,孩子们能够在社工不过多约束的前提下,遵守规则,一旦组员有大声喧哗的现象,其他组员会主动制止,在与工作人员沟通时,能使用礼貌用语。但是,笔者发现,因为服务中心接待人员有限,只有一位工作人员负责接待解答,所以,我们组员也只有两个孩子在扮演主动沟通者的角色,其他孩子参与度不够。

第二次活动是去广州少年儿童图书馆,笔者在此前就将组员分成四个小组,并分配了任务,每个组员要自己办理借阅证,四个小组分别要完成“植物科普读物”图书咨询并借阅、使用特色数据库“广州记忆”、11月-12月份图书馆讲座活动、了解馆刊《星星树》的栏目内容和投稿方式四项任务。组员们都是第一次到图书馆,办理借阅证之后,组员们一进到阅览室,看到一排排书架上整齐地摆放着各种图书,大家都感到很兴奋,有些组员控制不住地来回跑跳,经过社工反复提醒,才得以控制。在任务阶段,组员们都能够找到完成任务需要接触的部门,跟部门的管理员沟通,认真倾听管理员提供的信息。

第三次活动是在珠江文化广场,笔者、Y社工和两位家长自愿者组织了“寻宝藏”游戏,在游戏环节中,每个组员都要跟文化广场上市民进行至少一次的问路交流。这次活动集中锻炼了组员与陌生人的沟通技巧,克服组员对陌生人,尤其是广州市民的恐惧心理。经过这次活动,笔者发现,孩子们的胆子大了,主动性增强,乐于交流,甚至能够跟年长的广州市民用粤语打打招呼,用粤语致谢。

每次活动结束后,笔者组织讨论,孩子们分享心得,每次心得都能够体现出以礼仪训练为基础的人际交往能力提升了他们的自信,增强了他们对自我的肯定。11岁的小洁说:“跟不认识的人说话,不太害怕了”;11岁的大海说:“那些人挺好的,问他们什么事情,他们都会告诉我”;12岁的小宇说:“就像罗社工教我们的,人就像镜子,你对他笑,他也对你笑”。

第三阶段为回馈阶段。笔者将组员招募为志愿者,参与到XK社工举办的另外一项活动中,来检验他们的礼仪实践,事实上是对小组效果进行后测。活动分为两个部分,第一个部分就在西镇开展。10月黄金周期间,西镇家服中心开展了一次垃圾分类处理的宣传活动,笔者推荐组员作为志愿者,到各个居民小区进行垃圾分类的示范宣讲。从策划到查找资料,再到宣讲材料的准备,还设计了一些表演活动,组员们分工协作,表现得很积极。他们利用晚上居民外出休闲的时间,在不同小区,共举办了4场宣讲活动。

之后,笔者和Y社工带领孩子进入后测环节。2013年老人节期间,XK社工中心组织了“关爱独居老人”的公益活动,并在全广州招募自愿者,笔者经西镇家服中心负责人推荐,将本组小涛、雯雯、雅洁、小宇推荐为小小志愿者,进入HY社区、WH社区的老年人活动中心开展活动。这些孩子以志愿者的身份,配合专业社工,为老人提供精神慰藉,得知这些老爷爷、老奶奶都不太会说普通话,他们又要求笔者给他们多教一些粤语,学粤语歌,孩子们近距离地与本地老年人接触、互动,开展游戏,孩子们展示得比较得体,表现自然。这些孩子都是第一次进入到本地人的家,有些老年人的房间陈设体现出明显的粤式风格,尤其家中摆放很多盆栽,吸引了孩子们的注意。

这些老爷爷、老奶奶家跟我们不一样,他们家具都好多,家里照片也好多,胡爷爷给我看他的照片册,好像在演电视一样的。

我觉得他们虽然年纪大了,但是挺热爱生活的,因为他们家里都摆了好多的绿色植物,每个房间都有,感觉挺好的。

通过走入本地老人家庭,这些孩子获得了体验另外一种文化的机会,虽然这种体验是浅层次的,但是却拉近了组员和本地人的心理距离。在这一阶段,笔者关注到,承担志愿者角色使孩子们的责任心大大增强,他们更为严格地按照礼仪规范要求自己,见人大声问好,积极回答别人的问题,能够在说话的时候注视别人,能非常恰当地使用“你好”、“谢谢”、“请”等字眼,在活动过程中,约束自己的举止,关注爷爷奶奶们的需求,礼貌应答。与他们交谈,笔者发现,这些孩子最大的感触是感觉到自身价值感提升,通过自己的努力,能够获得平等的尊重,被人重视,被人需要,自己能够帮助到他人。

学者们普遍认为,乡—城移民子女的“文化适应”难于“结构性社会融入”,因为文化是潜移默化的熏陶,自幼耳濡目染的内化习得,在进入另一陌生文化后,原来的文化,尤其是家庭文化仍然拥有强大的涵化力量,左右着孩子们的言谈举止、思维方式,甚至未来的选择。经过三个阶段的活动,笔者与孩子度过了不长的3个月时光,也观察到了孩子们的成长,他们从畏惧本地人,躲避本地人,不会控制自己的冲动行为,不喜欢用礼貌用语,到能够自我克制、习惯使用礼貌用语,对本地人虽然说不上喜欢,但至少不畏惧,敢于交谈。

深入体察乡—城移民子女的生存处境,笔者很容易领会,他们身处世界所接收的技巧、方式和“知道如何去做”的信息注定地使他们不熟悉那种的所谓“成功”的期待。既然“文化是一套技术和习惯的策略而并非趋向和愿望的固定模式”(Swidler,1986:274),乡—城移民子女生活在不同于本地中产阶级家庭子女的文化圈子中,当他们面临思考生活选择的时候,他们并不是拒绝向上流动,融入城市生活,而是由于文化的隔膜,怀疑地质问自己,“我能过那种生活吗”(Swilder,1986:275)。在本文呈现的案例中,乡—城移民子女在小组工作开展过程中掌握并实践了现代城市礼仪技巧,通过文化实践——如微笑、打招呼、礼貌用语使用等,来获得积极反馈,这一系列不断探索的文化实践将成为感知、评价、推动其未来行动发生的依据,转换为他们日常使用的技巧,丰富其“文化工具箱”,并逐渐地建立起“我也可以”、“跟他们一样”等富有自信的认知逻辑。

在社会学家眼中,以穿衣打扮、举止谈吐为内容的“礼仪”看似琐碎,停留在社会系统的浅表层次,事实上,礼仪作为现代社会的特有产物在社会整合、构建关系网络、彰显身份方面都有极为重要的社会价值。在社会学视角下,“礼仪”所拥有的意义与“文明”并驾齐驱,“它是一个(文明)社会的具体体现……还是该社会构造的延伸和标志”,“这一新的社会构造的表征……其自我形象及个性特征都表现在‘礼仪’这一概念之中”(埃利亚斯,2005:72-73)。

正如涂尔干(2000:90-91)所概括的,现代社会的特点是按照职能将个人以有机团结的方式构建,“要求的只是所有职能通过一种常规形式共同进行工作”,“劳动越加分化,个人就越贴近社会,个人的活动是受限制的,不全都是独创性的,在完成本职工作的时候,还是要符合法人团体共同遵循的习惯和程序”。“礼仪”就是共同体所要遵循的习惯和程序之重要组成,社会纽带的联结与维系依靠外显的一系列礼仪,人们对其不断内化、反复呈现,折射出人们普遍存在对于自我的约束、对于身份的表达、对于他人的尊重,以及对于合作的认可。

埃利亚斯细致呈现了16世纪第二个25年里,西方世界普遍出现的“礼仪”规训现象。1530年,伊拉斯谟一篇短论《儿童礼仪》在欧洲出现并风靡一时,在伊拉斯谟去世前,重印了30多次,接着,受伊拉斯谟著作直接或间接的影响,一系列同类型的书籍以《礼仪》或《儿童礼仪》为名出版,直到18世纪末,这些书都作为礼仪系列被重印,这本书里对人们的体态、姿势、衣着、表情都有着详细的规定。埃利亚斯以社会学视角剖析了现代社会“礼仪”文明兴起的特征及缘由,现代社会“分化越烈,功能的数量越多,个人的行动所要依附的人就越多……越来越多的人必须使自己与他人协调一致,如果每个个体的行动要实现其社会功能,行动的网络就必须更加严格准确地组织起来。个体被迫更平稳地规范自己的行动”,“举止的改变的方向是由社会分化进程、由不断的分工以及相互依赖链的增长而决定的。”在埃利亚斯看来,“礼仪”训练的风靡,事实上标志着当时欧洲社会的一种变化,是社会进程的体现(埃利亚斯,2005:72-73)。周雪光(2003:265)将埃利亚斯所呈现的欧洲中世纪“礼仪”现象界定为“社会承认的逻辑”,这一概括使“礼仪”与现代社会的关系更为清晰,“礼仪”是人们共同制定的一套逻辑,通过遵守和表演礼仪,人们获取了城市生活的通行证。

与工业化社会不同,贝尔(2007:156-157)指出:“后工业社会关注服务——人的服务、职业服务和技术服务——它处理人际关系。……简言之就是这样一个世界,其分类模式是科学知识、高等教育、通讯机构等——涉及合作和互惠,而不是协调与等级。后工业社会因此也是一个公共社会,其社会构成单位是公共组织而不是个人”。城市空间充满着由陌生人组成的关系网络,在众多的公共空间中,人际互动即时发生,又随之解散,流动性极强。社会中任何一个群体都生存在这样一个稳定的社会关系和社会期待之中,人际间的评估过程是如何建立稳定性和满足人际互动期待的关键所在。一套被社会广泛接受的“礼仪”建立于人们共同生活的社会基础之的意义系统,人们必须限制自己的私人欲望,克制冲动,按照规范举止,实践着让人看上去举止文雅得体,可以接受的礼仪,这是建立个人“合法性”的规范步骤,也是首要步骤(周雪光,2003:266-267)。

现代社会整合不再仅依赖血缘、地缘等内聚性纽带,反而是异质性对于整合具有重要价值,外群体的整合才是社会整合的重要一步,因为社会整合“取决于广泛的群际交往,而不取决于强有力的内群体纽带;它取决于不同群体和阶层的个人之见的面对面的交往,而不取决于他们的共同价值或感情,也不取决于不同部分之间的功能互赖”(布劳,1990:18-19)。人们一旦要在短时间内建立外群体,获得对方的认可,建立即时性的互动,除了一些通用认可的资质,如学位证书、职业证书之外,公共领域的通行凭证无疑是个人所能传递出的令人认可和接受的信号,公共礼仪就是一套象征性符号体系,这套体系在城市空间中由公众建立,并且在公众中得到承认,展示礼仪能够减少很多辨识成本,增加信任合作。

综上,对于公共礼仪的掌握和内化成为了乡—城移民子女实现“文化适应”的重要构成,甚至是推动这些未来城市公民进行文化适应需要跨越的最主要门槛。掌握礼仪,恰恰是乡—城移民子女在未来突破自己的内群体纽带,开拓外群体的主要行动力,需要以礼仪为纽带,强化对于城市的归属感和群体的认同感,最终破除心理层面上的乡—城二元壁垒,以行动为起点的“文化适应”应该从此展开。

注释:

①根据学术规范,笔者对涉及的具体地点、学校、人物名称进行了处理。

②“爱心430”即四点半课堂,服务站的社工们在学生放学后,从4:30-5:30向学生开展学习指导、小组活动等服务。

原文参考文献:

[1]埃利亚斯,2005,《论文明、权力与知识》,刘佳琳译,南京大学出版社。

[2]安芹、贾晓明,2006,《外来务工人员子女自我意识的现状分析》,《中国健康心理学杂志》第4期。

[3]贝尔,2007,《资本主义文化矛盾》,严蓓雯译,江苏人民出版社。

[4]布尔迪厄,2003,《实践感》,蒋梓骅译,译林出版社。

[5]布劳,1990,《不平等和异质性》,王春光,谢圣赞译,中国社会科学出版社。

[6]陈美芬,2005,《外来务工人员子女人格特征的研究》,《心理科学》第6期。

[7]陈新、刘杨,2010,《我国流动儿童城市适应研究述评》,《社会心理科学》第11-12期。

[8]费孝通,1998,《乡土中国·生育制度》,北京大学出版社。

[9]李柏宁、熊少严,2007,《广州市流动儿童社会适应性调查与思考》,《现代教育论坛》第5期。

[10]李强,2004,《农民工与中国社会分层》,社会科学文献出版社。

[11]梁波、王海英,2010,《国外移民社会融入研究综述》,《甘肃行政学院学报》第2期。

[12]刘玉兰、彭华民,2012,《儿童抗逆力:一项关于流动儿童社会工作实务的探讨》,《华东理工大学学报(社会科学版)》第3期。

[13]任云霞、张柏梅,2006,《社会排斥与流动儿童的城市适应研究》,《陕西青年管理干部学院学报》第2期。

[14]史柏年,2002,《城市流动儿童少年就学问题政策分析》,《中国青年政治学院学报》第1期。

[15]泰勒,2005,《原始文化》,连树声译,广西师范大学出版社。

[16]涂尔干,2000,《社会分工论》,渠东译,生活·读书·新知三联书店。

[17]吴新慧,2004,《关注流动人口子女的社会融入状况——“社会排斥”的视角》,《社会》第9期。

[18]杨菊华,2010,《流动人口在流入地社会融入的指标体系——基于社会融入理论的进一步研究》,《人口研究》第2期。

[19]余运江、高向东、郭庆,2012,《新生代乡—城流动人口社会融合研究——基于上海的调查分析》,《人口与经济》第1期。

[20]周雪光,2003,《组织社会学十讲》,社会科学文献出版社。

[21]Entzinger,H.2006,"Changing the Rules While the Game Is on:From Multiculturalism to Assimilation in the Netherlands",In,Y.Michal Bodemann & Yurdakul(eds.),Migration,Citizenship,Ethnos:Incorporation Regimes in Germany,Western Europe and North America.New York:Palgrave Macmillan.

[22]Gordon,Milton M.1964,Assimilation in American Life.NY:Oxford University Press.

[23]Junger-Tas,Josine 2001,"Ethnic Minorities,Social Integration and Crime",European Journal on Criminal Policy and Research,Vol.9.

[24]Keesing,Roger M.1974,"Theories of Culture",Annual Review of Anthropology,Vol.3.

[25]Lawler,E.J.& Yoon,J.1996,"Commitment in Exchange Relations:Test of a Theory of Relational Cohesion",American Sociological Review, Vol.61.

[26]Redfield,R.,Linton,R.,Herskovits,M.J.1936,"A Momorandum for the study of Acculturation".American Anthropologist,Vol.38.