最近,《冈仁波齐》在你我的朋友圈出现得很频繁,在商业市场厮杀惨烈的暑期档,它在排片极低的情况下,晃晃悠悠拿下了9800万的票房,密钥延期到8月20日,接下来过亿将是大概率事件。

这部电影让影迷重新认识了那个拍出过《爱情麻辣烫》《洗澡》《昨天》的张杨,原来他的票房号召力这么强!

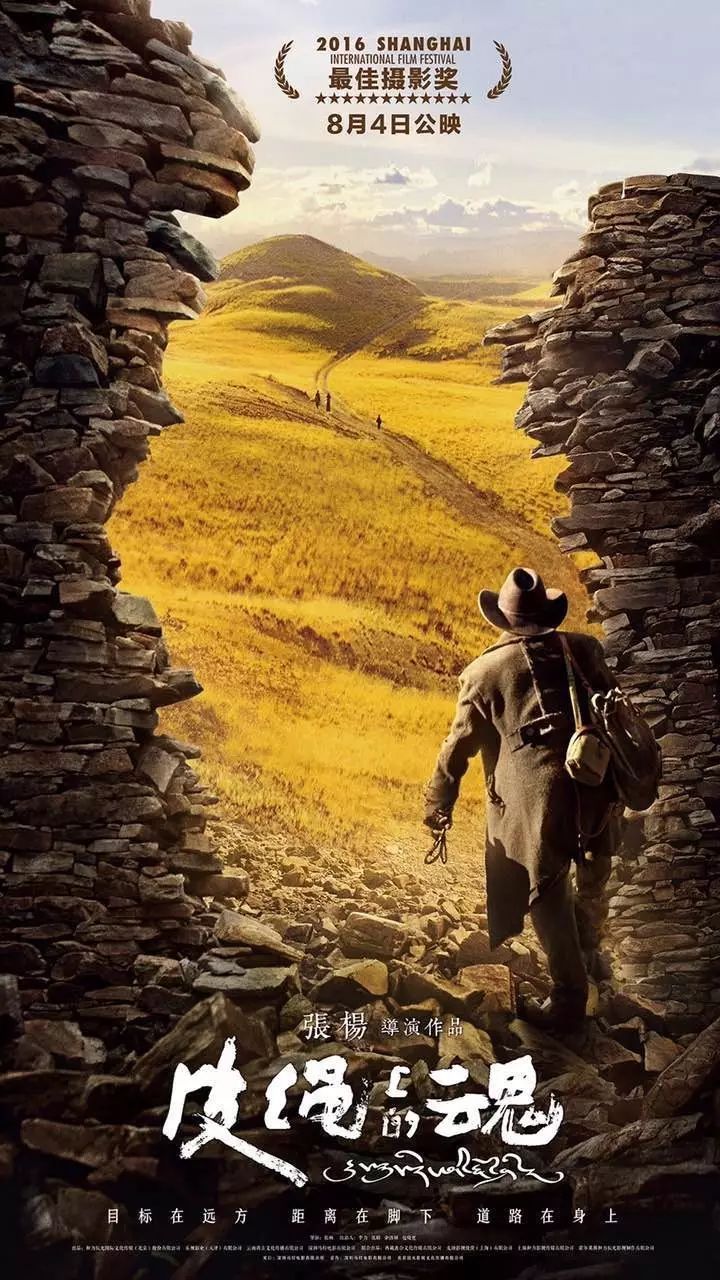

我知道很多观众慕名看了《冈仁波齐》之后会有点懵,可能会觉得并不太喜欢,同时不理解它为什么能够逆袭票房,这事我们先搁一边,因为马上会有张杨导演另一部关于西藏的电影上映,也就是《皮绳上的魂》。

《皮绳上的魂》和《冈仁波齐》是一同拍摄的,两部都是很好的电影,但我尽量客观地评价,我觉得《皮绳上的魂》比《冈仁波齐》艺术上更高明,戏剧性也强得多。

《冈仁波齐》

《冈仁波齐》是以混合纪录和虚构的手法,去反映存在于朝圣者身上的现实,它是尽量淡化戏剧性事件的,而《皮绳上的魂》则引入了类型元素,用更加激烈和戏剧化的手段,来展现藏人的灵魂和那片土地。

《皮绳上的魂》和《冈仁波齐》是同一班团队拍摄的,却拥有一种与《冈仁波齐》完全不同的质感。《皮绳上的魂》大量运用复仇追杀、夺宝探险这样的刺激情节,借鉴西部片和公路片的类型套路,同时融入了藏地特有的民族性与宗教精神。

塔贝、琼和普三人护送天珠去掌纹地

听起来是一个有点奇诡的设定,不过,《皮绳上的魂》最大的意义和风格还不是上面所说的这些元素。和《冈仁波齐》一样,张杨依然在这部电影里体现了他自己强烈的作者意识。

影片最核心的意义,或者说,它拥有了一种中国现有商业片体系中最缺乏的一种意识,那就是让文学意义上的「自指性」,进入到了电影当中来,在这个看起来相当类型片的构架下,嵌套进了一个真实与虚幻交织的时空结构。

《皮绳上的魂》主要由三条故事线构成。第一条,讲的是叫塔贝的康巴男子,背负着不少罪孽,却奇迹般地在被天雷劈死后复生了。塔贝因缘际会从自己杀死的鹿身上得到了圣物天珠,在活佛的点拨下,通过护送天珠去圣域掌纹地来还清自己的罪孽。这条线有一点像公路片,也因为天珠的存在,有了一点夺宝片的意味。

西部片中惯用的寻仇元素

第二条,说的是郭日和占堆两兄弟,因为塔贝是自己的杀父仇人,而一路追杀塔贝。这一条线,是很西部和武侠的那种追凶寻仇路线。

荒野+寻仇+往事的元素,是很多经典西部片中的惯用元素,像是萨姆·佩金帕《日落黄沙》,就把故事放在了墨西哥边境,绞合了好几股势力之间的新仇旧恨,是勾连了历史,把矛盾放在现在的纯男人戏。

荒野为影片提供了西部片式的背景

第三条线,讲的是一个叫格丹的人,不知道因为什么原因,也在寻找塔贝。他和其他的人有些不一样,但你又说不好哪儿不一样。格丹的加入,让故事在护送天珠和寻仇的基础上,变得更为复杂和神秘了,在影片很长的一段时间里,揭开格丹的真正意图,都是观者最大的期待。

与其他人不太一样的格丹

在格丹这个人物背后,就埋藏了整部影片最为魔幻的「绳节点」。

在快要接近尾声的时候,我们才知道,格丹原来是一个作家,塔贝是他笔下的人物。他走进了自己的故事里,寻找着自己笔下的角色。在这个过程当中,格丹自己也成为了自己所创作的文本中的角色。而整个故事,也从小说中的文字,完成了向银幕影像的跨越。

真实和虚幻,由于格丹的身份产生了交织,在这个时候我们也会发现,原来在此前发生在不同人物身上的叙事线,都是分开的。

影片中曾经有过一个段落,就对这种真实和虚幻的交迭做了提示。格丹来到了塔贝曾经借宿过的小店,塔贝曾经买过刀的商铺,影片在之前,对这两段情节均有过一定篇幅的影像交代,但这些店铺的主人,却对格丹表示从来没有见过塔贝。

格丹发怒说,你们的记忆都到哪里去了!

这个记忆成为混沌,可被置换和更改的时刻,一旦与格丹的真实的身份结合起来,便变得合理顺畅了。格丹找寻塔贝的时空,根本就不是塔贝所处的时空,而格丹对这一时空的进入,更是以一种创作者浸入文本的形式,重置了这段叙述。

在这样的设定下,影片最终走向了一个魔幻但又必然的结尾:格丹在最后终于找到了塔贝,作家与自己笔下的人物相遇了。

最终找到了塔贝的格丹

如果说前三条叙事线都处于不同的时空中的话,那么影片最后这种「作家」和「角色」的相遇,便又重新构建起了第四层时空。

在这一段时空里,影片完成了一种自指,电影指向了小说文本;而小说文本,又是电影通过故事所生产出的影像本身。

塔贝遇到的藏族女子琼

这种时空嵌套、虚实夹杂的手法,在影像叙事的实现上会有一定难度,科恩兄弟的《巴顿·芬克》,就讲了一个有些类似的故事,被关在在旅馆房间里写剧本的巴顿·芬克,在创作的压力中开始渐渐模糊了现实与自己笔下世界的边缘。

《皮绳上的魂》之所以能够具有这样强烈的文学性,和它的源头,藏族作家扎西达娃的两部短篇小说《系在皮绳扣上的魂》和《去拉萨的路上》有着很大的联系。

《巴顿·芬克》(1991)

据张杨所说,《皮绳上的魂》拍摄想法的萌生,比《冈仁波齐》还要早一些,开始实施的时候,大概在2006年前后。当时张杨想拍一个朝圣者的故事,就在朋友的推荐下看了《系在皮绳扣上的魂》。

在原小说里,就已经有了这个作家寻找自己笔下人物的故事,但笔法还是太过文学,张杨就在里面加入了《去拉萨的路上》中两个兄弟复仇的故事,成了故事中的另一条线,让整个故事的戏剧张力更强了。

作家寻找自己笔下的人物,是一种近乎寻找自我,内化的叙事线;而兄弟俩复仇的追凶线,则是外在的、戏剧化的、强烈的叙事线。

《皮绳上的魂》剧本在2007年左右写好,但是一直没有找到合适的机会拍,直到2013年筹备要拍《冈仁波齐》,《皮绳上的魂》才获得了机会。张杨在拍摄《冈仁波齐》的路上一直在心里调整《皮绳上的魂》的剧本,拍《冈仁波齐》的过程让他更深入地理解了藏地文化和地貌,并磨合了团队,最后在艰难条件下顺利完成了后者的拍摄。

魔幻的西藏景观

对于这样的一个魔幻故事而言,《皮绳上的魂》选择的影像风格上是相当契合的,高饱和度、浓烈风格化的藏地风光,为影片的魔幻现实主义赋予了可触及的形态。

而西藏,比起在《冈仁波齐》中的圣地来说,在《皮绳上的魂》中更多地是承担了地域意义,虽然涉及到护送天珠去圣地这样的故事,但影片的宗教意味反而倒并没有那么浓。

确切的说,劈死塔贝的那道雷,让塔贝死而复生的活佛,护送天珠的使命,这些带有神秘主义和宗教意味的元素都只是一个外壳,影片想要探讨的内核,还是关乎真实与虚幻的主题。电影的最后指向了现实,是一个从现实开始,途径虚幻,也回到现实的一个故事。

正如前面所说,结构和情节上的嵌套,是《皮绳上的魂》最大的亮点,在中国的商业市场上比较少见。

我很喜欢这部电影,虽然觉得故事背后的庞大哲学命题只在格丹身份揭开时才能窥见一二,也就是说,情节对主题的支撑其实应该更强一些。

但哪有没缺点的电影,这完全不妨碍我认为《皮绳上的魂》对中国电影来说,是一次伟大的艺术尝试。