三天前,是6月1号,是一年一度的“六一儿童节”,

为了迎合节日的气氛,影单猫一口气看了两部动画电影。

其中一部让影单猫产生了一个疑问:

动画电影给我们的印象是什么?

很多人给出的答案是:

如《寻梦环游记》一般,用技术替代现实、用奇幻勾勒梦境,

给予我们无限感动,为我们构建一片缥缈绝伦的世外桃源。

但影单猫今天要推荐的这部动画电影,

没有梦幻的场景、更没有轻松的剧情,

有的是稚拙的制作和简陋的布景,

甚至包含自杀、酗酒、性等少儿不宜的议题。

但它拿下了豆瓣8.9分的高分,

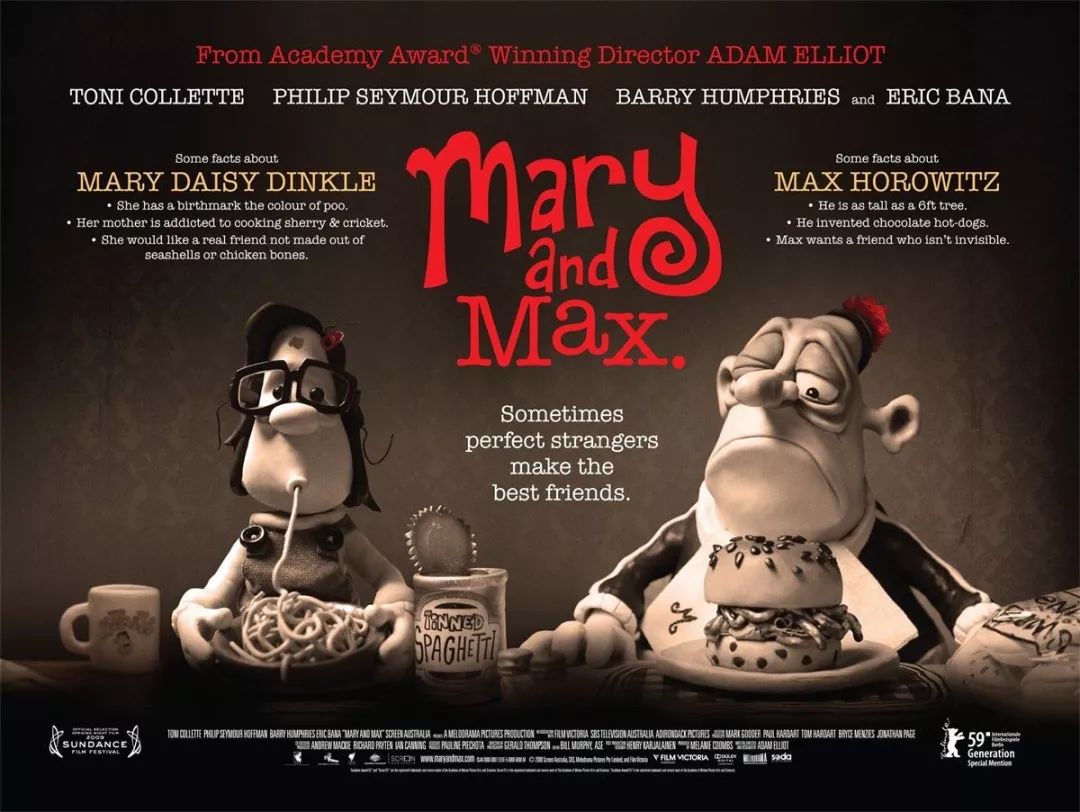

它就是《玛丽与马克思》。

不少人将它奉为神作,

因为它戳穿了当代年轻人内心的秘密

。

在讲电影前,影单猫觉得有必要介绍一下这部神作的类型--

黏土动画

。

它不是大家玩的“黏土DIY”,而是一项几乎绝迹的电影艺术。

大家有所不知,黏土动画最大的难点就是它不走寻常路的拍摄方式--

逐帧拍摄。

什么是逐帧拍摄?

就是看似简单的场景对话,要通过一帧又一帧的摆位、还原,耗费巨大的时间精力才能呈现在观众面前。

动画片《玛丽和马克思》,

全片只有92分钟,

人物仅有几个,场景更是粗糙。

但是,这部影片在整个摄影团队有50位工作人员的情况下,足足花了5年才完成拍摄,

这意味着他们每天只能创造4秒的成品。

不要问这种过时动画存在还有什么意义?

影单猫的答案是:这是传说中的艺术品。

是的,相较CG动画的惊艳、梦幻,

黏土动画的简单、丑陋显得不那么容易欣赏。

但是,剔除技术的天生骄傲,唯有黏土动画才敢称为动画中的艺术品。

黏土动画在影像上将最淳朴、最真实、最立体的人物形象展现出来,

带给观众更直观、更真实的情感释放。

在看似简单的场景中,这部动画片用九十分钟的剧情阐述了相当深邃的主题:

孤独的个体,应该如何与这个世界和平共处。

玛丽,一个生活在澳大利亚的 8 岁小女孩。

她正以煎熬的状态在日复一日的孤单中度过自己的童年。

因为她额头上有块棕褐色胎记,脸部还有很多雀斑,

所以周围的人都嘲笑她,不愿跟她做朋友。

还因为她的母亲是个整天喝得醉醺醺的酒鬼,

而父亲是个整天摆弄死鸟标本的孤癖男人。

可以说

玛丽的生活糟糕透了,

母亲甚至直截了当地跟她说:“你的存在就是一场意外”。

那时候的玛丽不懂自己为什么会是一场意外,但她知道所有人都不喜欢她。

所以玛丽从小便孤僻敏感,不敢主动跟外界交流,

她唯一的乐趣,就是独自一人吃着甜炼乳看动画片。

直到有一天,玛丽打开了一本纽约市的电话黄页,

对世界充满好奇的她做了一个大胆的决定:

给远在美国的陌生人写封信。

收到这封信的是44岁的纽约男子--马克思。

哎呀,放错了,

是下面这个,

跟玛丽一样,马克思对这个世界同样充满了恐惧。

患有自闭跟暴食症的他,经常会因为外界干扰喜怒无常,

所以,他制定了一堆计划来维持常态:

譬如他养了一条名为亨利的金鱼,

当亨利死掉后他便再买一条,并将名字从亨利一世到亨利九世延续下去。

这个听起来很无聊的行为,是他缓解外界焦虑的途径。

但玛丽突然的来信,打破了马克思的生活壁垒,

所以当他收到这封信时,这货的第一反应居然是站在角落的椅子上冷静冷静。

18个小时后,他决定给玛丽回复一封信。

就这样,两个跨越大洋的陌生人开始成为相互通信的笔友。

在信中,他们会倾诉自我、聊人生、谈成长,甚至是性与爱等敏感话题,

对他们两人而言,所有的话题都百无禁忌。

而他们的书信往来一直持续了20多年,

期间,马克思曾因焦虑症几度崩溃,玛丽更因黯淡的人生选择自杀过,

但幸好他们最后都坚持下来了。

千万封信件的来往之后,

终于,玛丽决定来到纽约看望马克思,

但这场会面却发生了让玛丽难以想象的事情......

其实,影片从表现形式来看确实有些少儿不宜,

比如颇为恐怖的画面基调,还有关于死亡与病态的探讨,

都让影片在充斥着荒谬、怪诞的风趣同时,笼罩上一层压抑的窒息感。

实际上病态也好、自杀也罢,都不过是呈现手法上的幌子,

影片是在以写实手法传递人性温暖及对生活的希冀,

这种希冀关乎自我、关乎友情、关乎我们与世界的关系。

玛丽与马克思的一次次通信,就是对自我的一种剖析,