日前邹文先生新著在本网签售活动得到很多网友的支持,特别是购书题斋号活动,20个名额很快就被订完,上周日邹文先生到东一书画院为网友书写斋号并题签新著,现将部份题写斋号发上供网友欣赏,并与邹文先生协商再增加20个购书题斋号名额,价格维持不变:

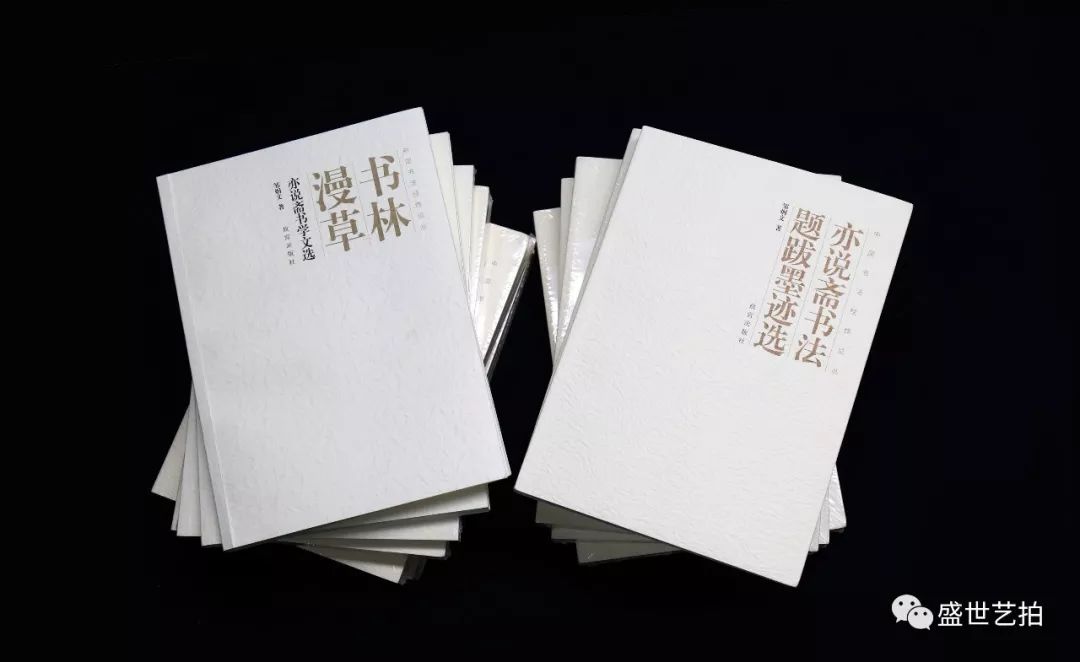

《书林漫草——亦说斋书学文选》、《亦说斋书法题跋墨迹选》签名本+邹炯文先生题平尺斋号一件:588元(限量20套,先订先得。商业牌匾及俚俗不应,包顺丰快递)

另 《书林漫草——亦说斋书学文选》、《亦说斋书法题跋墨迹选》题上款签售仍为单本100元(包邮),可继续订购。

购买说明:

请联系

15899791715(加微信),或到点击最下方“阅读原文”到盛世艺拍商城下单。

签售及题斋号作品将统一由邹老题写好之后统一寄出,时间一周左右。

题斋号作品尺寸统一为17X69cm左右,斋号内容限5字以内。

邹炯文

,字宪默,号平庐,别署邹文。1945年10月生,深圳市坪山新区人。书斋号“亦说斋”,取《论语》首句之义。毕业于华南师范大学物理系,执教三十余年。业余研习书法,喜读古诗文。以帖学为宗,兼取诸家之长,追求富书卷气而雅逸天然书风。于书学理论、书法创作与书法教育皆有建树。有多篇书学论文、评论发表于《书法》《书法报》《书法导报》《书法教育》等专业报刊,入选第四届全国书学讨论会。连续两届获深圳市大鹏文艺奖之书法奖。由故宫出版社出版《亦说斋书法题跋墨迹选》,

《书林漫草——亦说斋书学文选》

。

曾任深圳市书法家协会副主席,广东省书法家协会理事兼教育委员,中国教育学会书法专委会常务理事。现为中国书法家协会会员,深圳市书法家协会顾问,广东省政府文史馆书法院特聘书法家,中国教育学会书法专委会专家组(学术组)委员。

《书林漫草——亦说斋书学文选》由亦说斋题跋选、亦说斋书论、亦说斋时论三部份组成,作者以深厚的学养和丰富的实践,立足传统,针对现实,前瞻未来。以准确、鲜明、简练、生动的文笔,对书学的基本理论问题作了明晰阐述,其中书论部份内容丰富,观点新颖鲜明,言简意赅,文采飞扬;《亦说斋题跋选》是书学随笔,精彩动人;《元明书法粗梳》是一部元明书法断代史;《亦说斋时论》对了解广东和深圳的书法具有参考价值。

《书林漫草——亦说斋书学文选》由亦说斋题跋选、亦说斋书论、亦说斋时论三部份组成,作者以深厚的学养和丰富的实践,立足传统,针对现实,前瞻未来。以准确、鲜明、简练、生动的文笔,对书学的基本理论问题作了明晰阐述,其中书论部份内容丰富,观点新颖鲜明,言简意赅,文采飞扬;《亦说斋题跋选》是书学随笔,精彩动人;《元明书法粗梳》是一部元明书法断代史;《亦说斋时论》对了解广东和深圳的书法具有参考价值。

入古出新、深入浅出、学术性与趣味性并举,图文并茂是本书的特色。

出版信息:

《书林漫草——亦说斋书学文选》

故宫出版社出版发行

开本:787X1092mm 1/16

书号:ISBN 978——7-5134-1150-09

定价:98.00元

《亦说斋书法题跋墨迹选》2015年由故宫出版社出版,选录了邹炯文先生数十年研究书法的题跋,涉及汉碑、唐碑、宋帖、元明清迄至现当代名家墨迹的述评。即有丛帖研究,也有关于古代和现当代名家的个案研究。

此书由书学理论和墨迹题跋两部份组成,书论部份内容丰富,观点新颖鲜明,言简意赅,文采飞扬。更将作者题跋原作影印,呈现其日常书写的帖学功夫,清雅流丽,轻松自然,书卷之气扑面而来。

图文并茂,学术性与艺术性并重是本书的一大特色。这无疑是一本对读者学习和研究书法有重要借鉴意义的著作。

出版信息:

《亦说斋书法题跋墨迹选》

故宫出版社出版发行

开本:787X1092mm 1/16

书号:ISBN 978——7-5134-0697-0

定价:96.00元

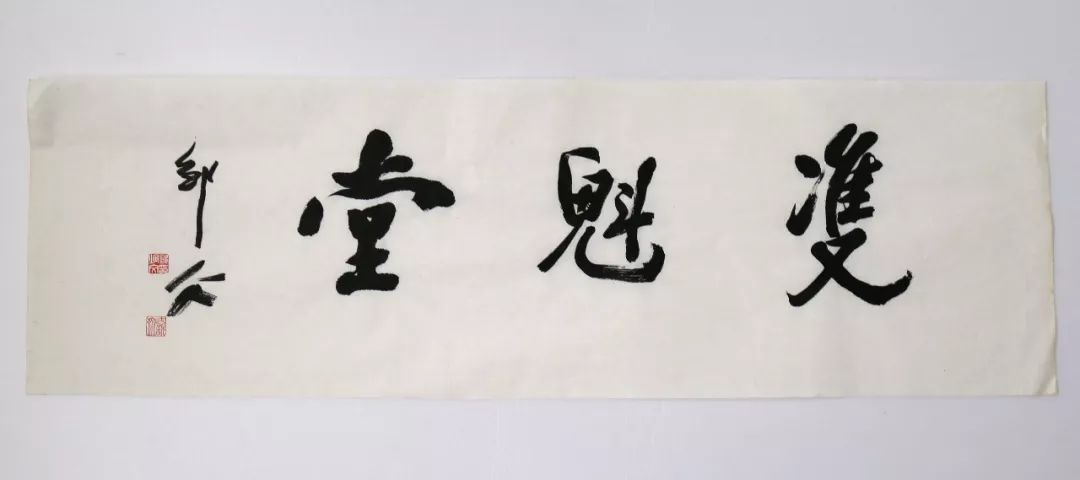

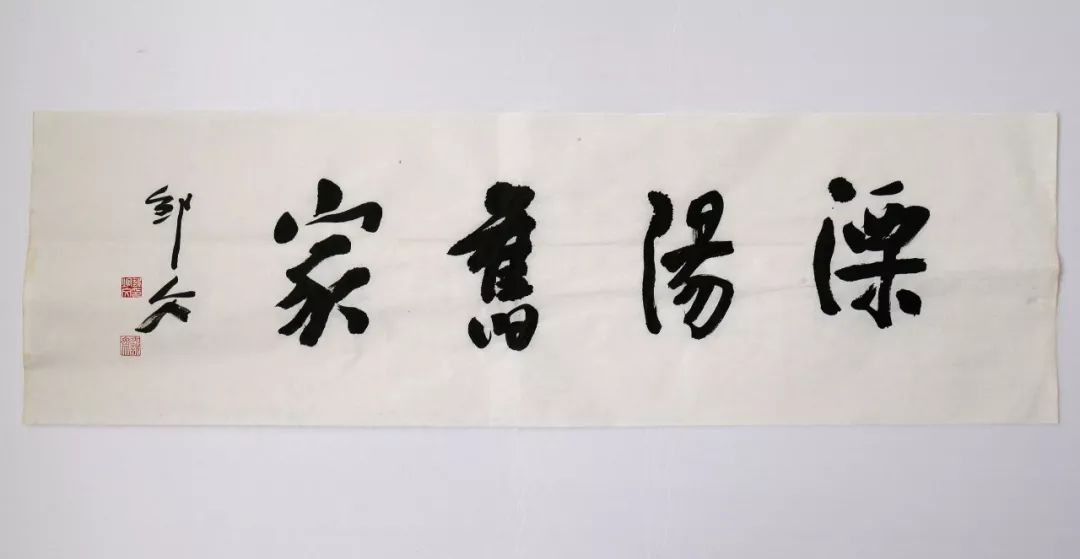

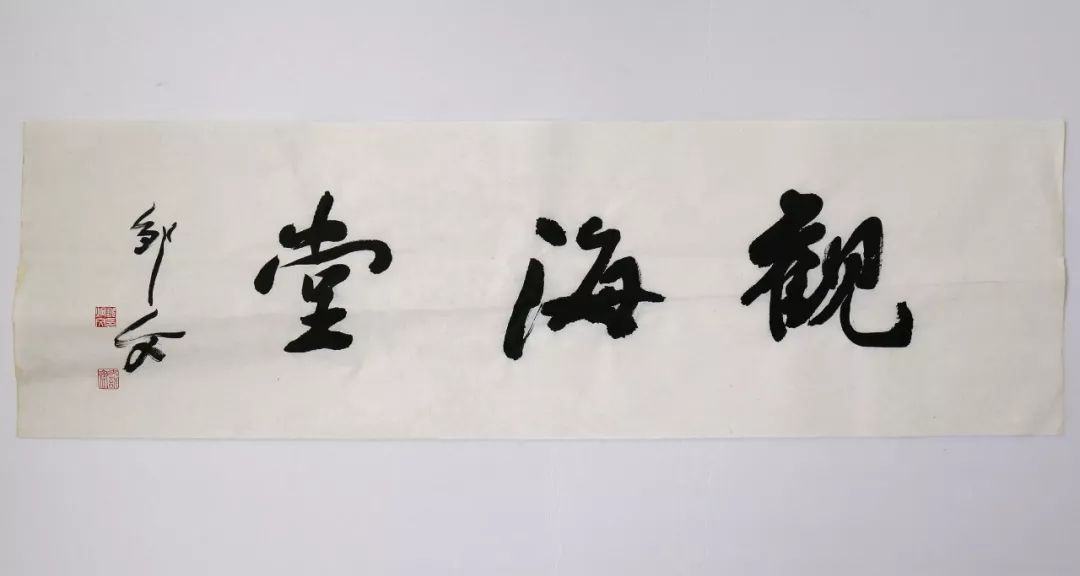

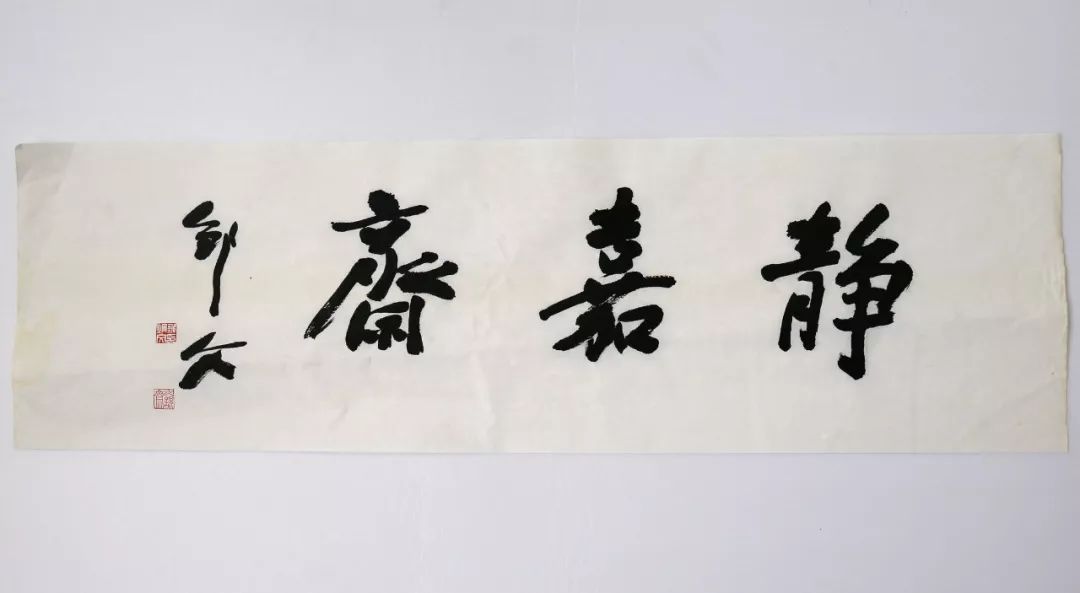

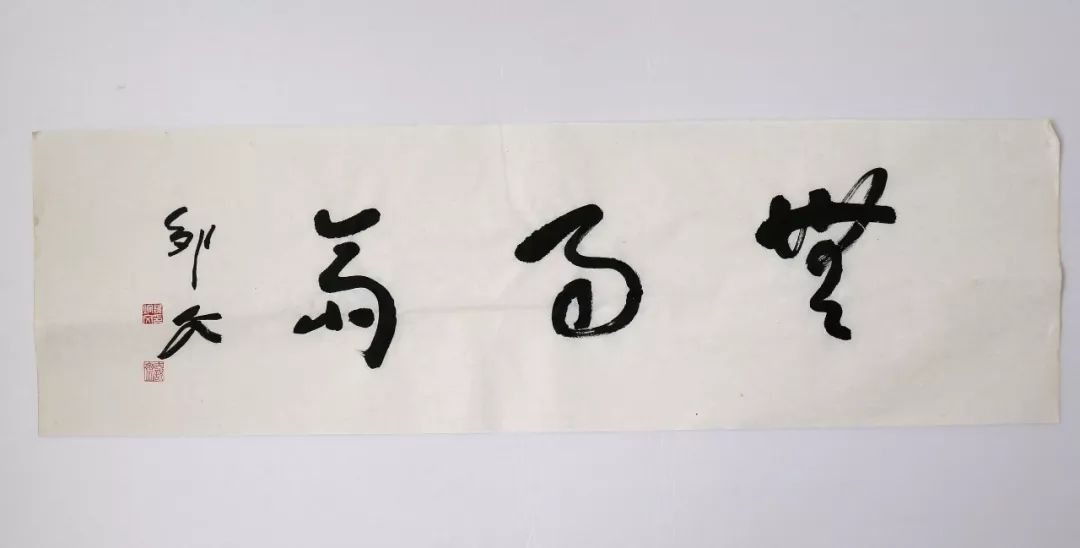

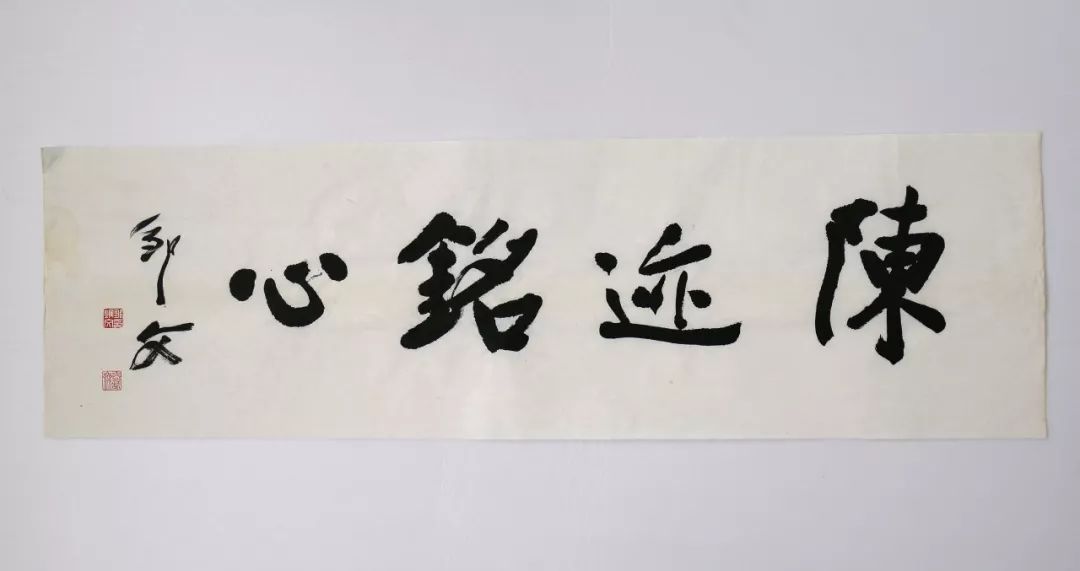

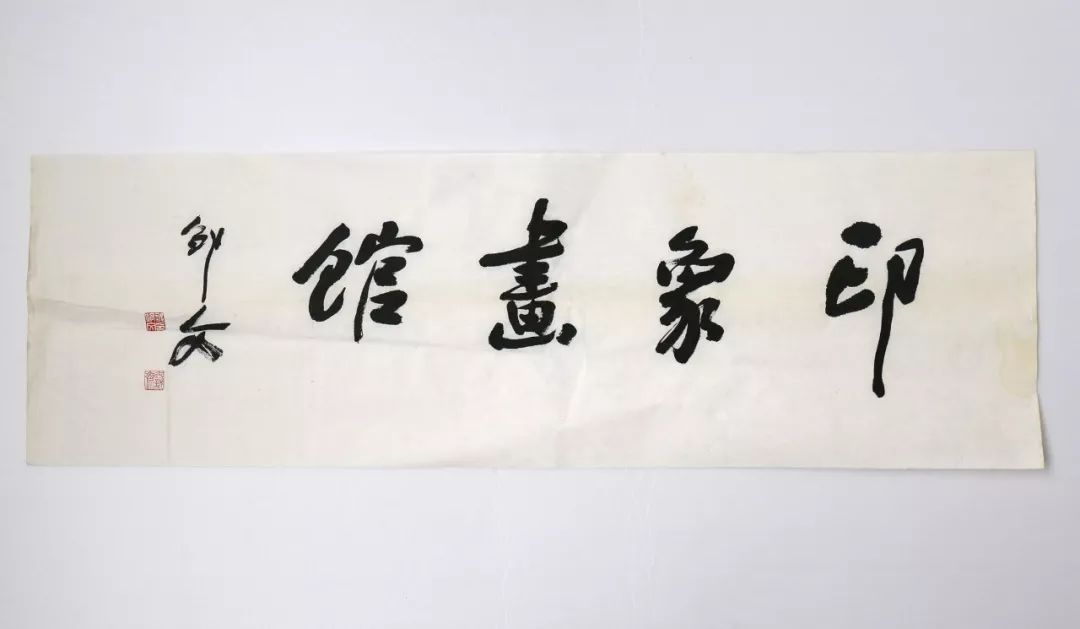

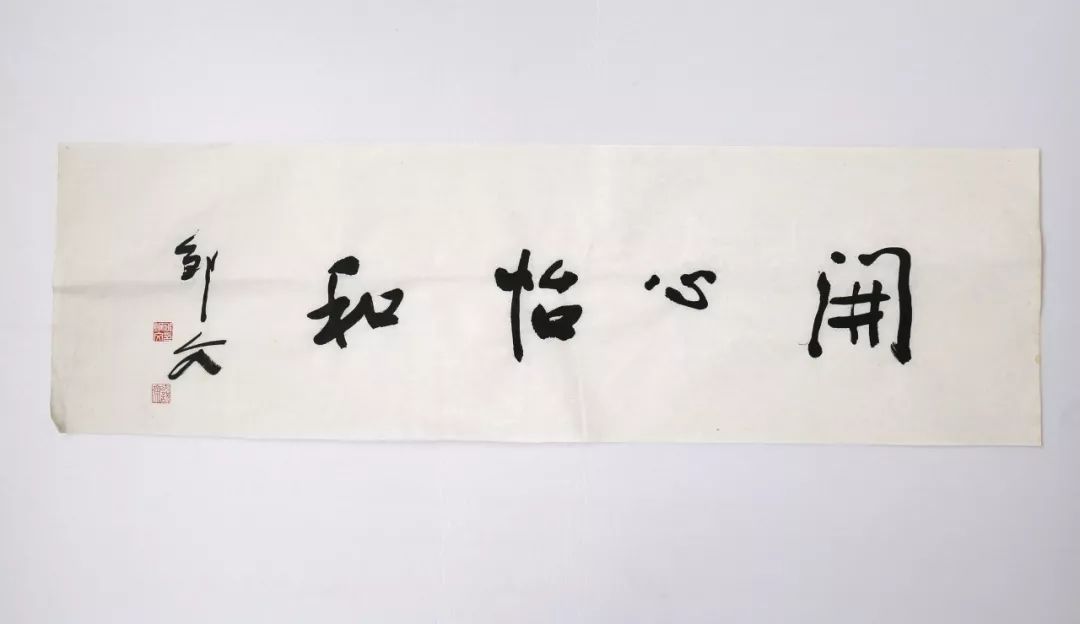

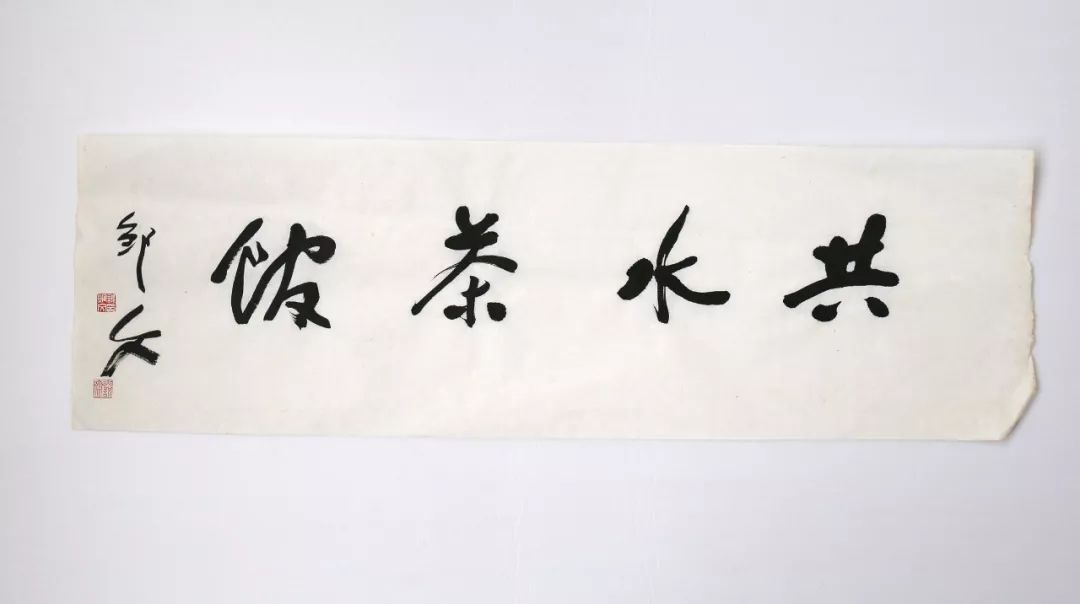

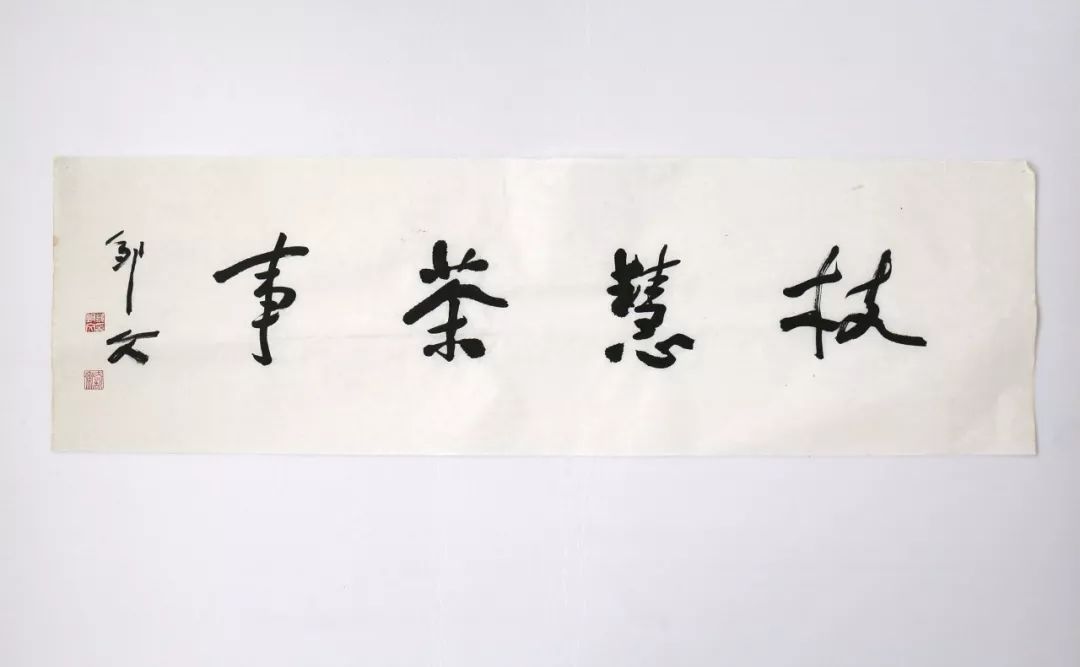

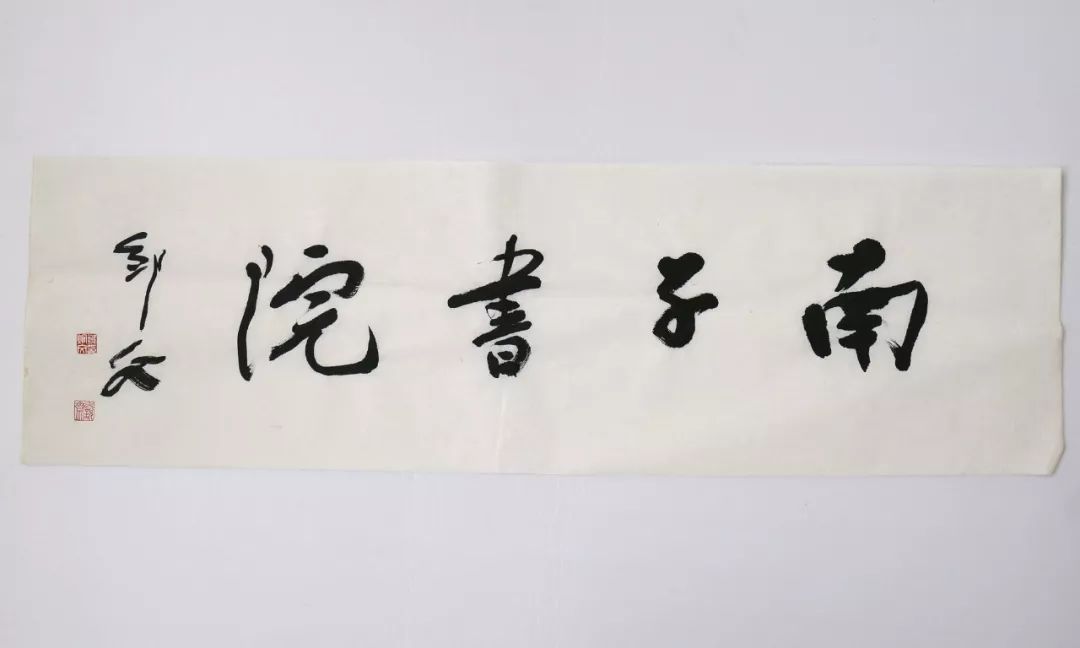

邹老部份题字作品欣赏:

(此次题斋号所用均为陈年老纸,书写效果一流,装裱后更佳,尺寸略大于一平尺)

书法创作行为的结果产生墨迹。墨迹记录和传递了书者的情性,把书者的性灵和情怀物化或迹

化了。寄托于书法中的情性,书学术语谓之笔性墨情。刘熙载曾指出,

“

笔性墨情,皆以其人之性情为本。

”

所谓笔性,是书者性灵的表现,以书者用笔、用墨、结体和章法等方面的特征为形式外象。所谓墨情,是书者情怀意趣在书作中的表现。它不仅表现在点画,而且弥漫于通篇,是从局部到整体所展示的情调。知书者,能神会。

书法创作,是书者通过笔墨的运用,线条的流动,黑白的分割,节奏的转换,力度的变化,表现他的性灵和情怀。用孙过庭的话说是

“

达其性情,形其哀乐。

”

故曰:书者,

画心也。

心者,情感意趣也。书法以抽象的形式寄托情性,立象以尽意也。现代书法美学研究认为,书法是表现主义为主的抽象造型艺术。换言之,书法是表现人的主观世界的意识活动的艺术。书法通过特殊的形式表现人的本质力量和精神境界。陈方既先生直

称

“

书法表现人

”

。

从艺术本质看,书法的法只是手段,抒情达意才是目的。书之画心,把情性物化或迹化,表现人的本质力量与精神境界,是书法艺术的本质。若只从法中求书,是皮相罢了。没有情性注入的机械性抄写,不属书法艺术创作,无足论也。

书法审美的要素主要是两个:一是技法工力,二是情趣韵味。也可以认为,书法审美有两个层次:法度是基础,抒情是主旨。

研究书法审美现象可以发现,书法美感的产生,不只是技艺问题,更主要是心理活动或精神观照的结果。因为书法的创作和欣赏都有很强的专业性,故不同的人只能达到不同的层次。同一作品,对不同的人有不同的审美价值。可以说,知识相当,情性相通,是书法美感产生的必要条件。否则,无所谓美感,或者大打折扣。

对功力的佩服,对技巧的惊叹,是人们对书者的劳动、意志和才智的赞美心理。而审美愉悦的高潮和耐久的寻味,则发生在观赏者通过作品与书者的情性交流之中。

在欣赏古今书法作品时,人各有所喜,亦有所不喜。临帖时,有易入,亦有不易入。皆因情性各别之故。近性者易入,不近性者格格不入。通情者,可神会。不通情者,何喜之有!

今人临古人名迹,往往形易得,意难到,神难追,乃情性不同而不可强求也。学书苦而无功者,何也?皆因不善择师而从、择帖而临,为矫情抑

性所误。刘熙载说:

“

心不若人而欲书之过人,其勤而无所也宜矣。

”

作书,古人主张

“

意在笔前

”

,不只是对技巧的思虑。真正的书艺创作,必先

澄思净虑,熟谙书写的文意主题,酝酿感情,逐渐形成创作欲望,及至不得不下笔而后书之。此时,笔墨去处,尽是书者的情性

流露,心手两忘,功力发挥却自然至善,佳作于是乎出矣。这跟受命抄写,不可同日而语。考之古今,定评为神品者都不是刻意为展览或

“

垂

法

”

而作的。王羲之的《兰亭序》,颜真卿的《祭侄文稿》,原是草稿,都因其真情贯注,而自然高妙入神。

韩愈说张旭

“

喜怒、

窘穷、忧悲、愉佚、怨恨、思慕、无聊、不平,有动于心,必于草书焉

发之。

”

这表明张旭以草书表情性。

晋人作书无僵固死法,每以情意取韵。宋人书尚

意,行书特有神采。苏东坡自谓

“

我书意造本无法,点画信手烦推求

”

。古人成功的创作经验表明,法度必须服从

情性。

心有美丑,性有善恶阴阳,情有真假雅俗。发诸翰墨,各随情性,下笔立见,境界各殊

,而书品格调有高下之分。所以,

“

理情性者,书之首务也

”

。(刘熙载《艺

概》语)

然而,情性不只见于字内,而常在字外。情

性气质,虽与先天禀赋有关,更多是后天修养而成。这就是历代书家强调的

“

字外功夫

”

。

杨守敬称学书有

“

五要

”

:天分、多见、多写、品高、学富。其中

品高和学富是字外功,最关情性,决定书品。品高则下笔妍雅,不落尘俗。学富则书卷之气自然溢于行间。古之大家莫不备此。黄山谷称苏东坡书

“

学问文章之气,郁郁芊芊,发于笔墨之间,此所以他人终莫能及

尔

。

”

这些道理,应是书学真

诀。