一个人废掉的根源,往往与他人无关,都藏在自己的思维和行动中。这篇文章3300字,预计9分钟读完,相信你会有收获。

作者

|

慢持

编辑

|

木木

来源

|

富兰克林读书俱乐部(ID:FranklinReadingClub)

点击预约直播

如显示已结束,点开关注视频号

👇

👇

👇

高赞回答是:短,浅,傲,拖,耗,沾上一点就离废掉不远了。

如果浅尝辄止,没有深入思考,便只会人云亦云,随波逐流;

的确,很多行为看似是小事一桩,但时间久了、累积多了,就很容易让人深陷其中、自废武功。

越想走捷径,越是伤害自己。

刷短视频、吃快餐能让人瞬间快乐,面对的问题百度一搜就能找到答案。

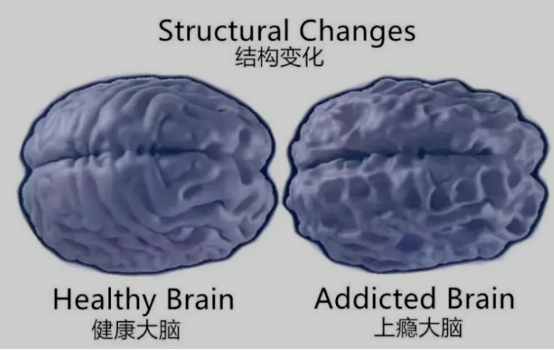

但这种短期快感其实是一种上瘾的行为,时间久了还会伤害我们的大脑。

长时间依赖短时间内得到的反馈体验,会改变大脑回路,逐渐使大脑习惯短期体验。从而导致一些应该慢慢来、奖励不频繁的体验和执行变得困难。

▲

图源网络,侵删

比如:越是依赖搜索引擎,记忆力就会下降;太过沉浸于短视频,语言表达能力可能就会变差……

电影中的母亲想上电视台参与节目,但身材肥胖的她早已穿不了曾经带给她无限风光的红裙子。

但她没有通过饮食控制和运动瘦身,而是选择了“短期见效”的减肥药。

最后,不仅没有上到梦寐以求的电视台,还因药物上瘾被送进了精神病院。

付出就想马上有回报的人,适合做钟点工;

希望能按月得到报酬的人,适合做上班族;能耐心等待3~5年的人,适合做投资;能用一生的眼光去衡量的人,才能成为真正的企业家。

真正的成长不可能一蹴而就,短暂的愉悦并不长久,甚至让人付出代价,无法坚持真正该坚持的事。

如果要想获得长期回报,获得真正的成长和变化,就要懂得等待的魅力、延时满足的力量。

摒弃短视,选择一件自己真正喜欢的事,可以是读书,也可以是运动,然后长期坚持,把它打磨成自己的核心竞争力。

成功永远掌握在真正愿意思考的少数人手中。

浅层思考,不求甚解,看似待在舒适区,实则付出更大的代价。

作家刘同曾说:

“腾不出时间深入思考的人,迟早会腾出时间来后悔。”

微生物学家路易斯·巴斯德早期将酵母菌的细胞分离出来后,没有再认真思考便认为这是发酵的关键,

但他之后的发酵过程,并不成功。

之后,化学家爱德华·比希纳在他的基础上,成功做出无细胞发酵实验。

路易斯·巴斯德仔细分析后,才意识到自己之前的错误。

他因此后悔不已,如果不是浅尝辄止,而是深度思考并理解之前的实验,他就可能是第一个揭示发酵奥秘的人。

随着思考的积累,思考深度的加强,一个人的成长收益才会发生质的改变。

美团创始人王兴曾说:“大多数人为了逃避真正的思考愿意做任何事。”

▲

保存图片,分享

朋友圈

▲

保存图片,分享

朋友圈

正因如此,

成功永远掌握在真正愿意思考的少数人手中。

无论生活还是工作,逃离浅层思考的陷阱,让自己的脑子动起来,深度思考、深度探索。

才能越走越远,越来越好,成为有成长、有收获的少数人。

唯有认清自己,才能提升自己。

傲,不是有实力的骄傲,而是指一种拿自己长处、比他人短处产生错位优越感的认知偏差。

有一次,因为一次工作讨论发生分歧,他私下说:学历低、认知低,再多讨论都没有意义。

但那一次其实很多人都认可另一位同事的看法,对方虽然学历比他低,但各种经验比他丰富。

并且那位学历低的同事一直很努力,遇事爱钻研,勤学也好问。

因为经验丰富、待人和善,团队人员都很信服他,最终他成了升职的确定人员。

而那位虽然学历高一点,但一直以此傲居的同事反而没有升职成功。

其实,生活和工作中,总爱拿着自己的点滴长处嘲笑他人的现象很常见。

但往往是他人能力越来越强,这类人还停留在自己搭建的“信息茧房”中,只吸收自己想吸收的,获取自己想获取的,看见自己想看见的,沾沾自喜。

结果就是,他人越来越成功,而自己却被封锁在原地,与他人拉开越来越远的距离。

一个人如果一直用错误的傲气麻痹自己,便只能活在自己想象出来的世界里。

做人,不要被自己错位的傲气麻痹,在认清自己精彩的同时,也要看见他人的辉煌。

能拯救你的只有自己。

操作步骤已详尽告诉他,他不尝试操作,非要等着你忙完帮他做……

朱自清曾说:

踮着脚,伸着颈,只知道“等待”的人,他们事事都等待“明天”,自然,到了明天,又需等待明天的明天了。

习惯拖延,习惯等待他人拯救的人,明天之后永远是明天。

有一次,朋友同事请他帮忙做份表格,因为他当时比较忙,就给他讲了要点,让他自己先做。

结果,第二天同事又拿着这个原封不动的表格让他帮忙……

凡事拖欠延误,等待他人拯救,自己只是虚度人生,永远无法成长。

“我们都在等待,等待着别的人来拯救我们自己。可是,谁会来拯救我们呢?”

首先,摆脱对他人习惯性的依赖,不要拖延,及时行动。

遇到问题首先自己去思考、去解决。就算这次没有处理得很好,但这次积累的经验定会让你下次完成得更好。

生活中有的问题自己明明可以解决,但因为害怕麻烦,就开始拖延,让他人帮助。

万事开头难,很多事情真正开始后远没有想象中那么难、那么烦。

如果一直拖着、耗着、等着,反而问题依旧是问题,无法被真正解决。

只有行动起来,才能终止内耗。

当天晚上却翻来覆去睡不着,不是幻想明天光彩四溢,就是担心明天丢了面子。

而去了现场,却发现这只是个小聚会,而自己忧虑了一晚上。

这样的经历我们很多人都会有,要做一件事时,还没开始就各种思虑。

看过一句话:其实除去正儿八经的工作和学习,我们一天中想七想八的内容和情绪里,七到八成都是废物。不仅无用,还会影响工作和学习。

与其在这些毫无意义的内耗上消耗自己的时间和精力,不如管理好自己的情绪。

一个人只有把自己的时间精力花在对自己重要的事情上,才能变得越来越好。