前段时间写过一篇

我为什么全仓拼多多?

来表达对拼多多的认可。

不过我之前曾经提过,自己看好的上市公司/产品不止拼多多,还有:

为啥全仓拼多多,主要是这里面大多股价已经涨起来了,未必是入手的好时机。

但对我来说,这里面每一家都可以持续观望并做长期价值投资。

我会陆续讲讲对这几个公司/产品的个人看法。

今天聊聊 B 站。

B 站已经破圈,横纵两路

在几年前,B 站还一直是宅男宅女以及所谓 Z 世代的代表社区,就如虎扑之于体育运动爱好者、豆瓣之于文艺爱好者、知乎... ...算了。

现在 B 站的变化肉眼可见。

我回忆了最近几次看到/听到 B 站的情景:

-

在一次饭局上,

李老西老师

说,在座的一个妹子酷似@爱做饭的芋头SAMA,还劝我们都去看她的美食视频;

-

金叶宸

老师在朋友圈,反复安利@汤质看本质,他的逻辑和哲学视频讲得不错;

-

同样的,冯大辉老师(Fenng)在朋友也安利了@李永乐;

-

微博上我关注的几个脱口秀演员,都在推荐他们自己的 B 站主页,是摘录表演的片段;

-

跟朋友聊到折叠屏手机,他建议我去看看@老师好我叫何同学,他刚做了一期视频有不少启发;

-

......

让我感触很深的是两点:

这说明,B 站正在破圈且已经取得阶段性成果。

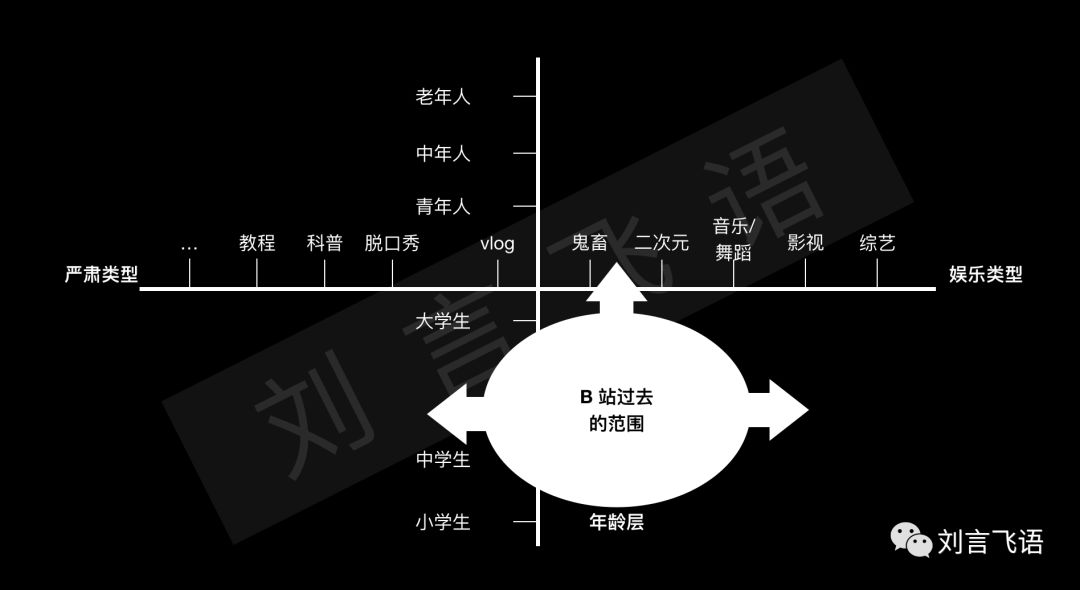

B 站的破圈是从两个维度的。

第一是面向的用户群体,在向更高龄的人群拓展(图中向上的箭头)。

除了话题和内容在吸引更多年纪大的人来,更重要的是,我们这批第一代 B 站的用户,已经陆续迈入中年,内容需求在发生变化。

第二,是话题类型的拓展。

二次元、音乐、宅舞、鬼畜、vlog...... 都是年轻人喜欢的话题内容,看起来很难转移到其它严肃话题。

但 B 站这一两年内,新主题层出不穷,而且也有海量受众,多少弹幕都在讲“我居然在 B 站学习”。

我个人感觉,这与 B 站自己 PUGC 的生态氛围有关。

三大站是各种版权和自制剧的大型战役,而抖音快手包括淘宝直播的民间巷战也是烽火连天。

反而让在夹缝中生存的长视频内容生产者,都聚集在了 B 站。

B 站的创作红利

B 站对于创作者来说,有几大红利。

第一,创作成本低。

抖音的快速发展,短视频创作的低门槛功不可没。

抖音这个名字原本代表的是音乐类平台,是由于音乐模仿的成本极低,几乎是不用任何准备、看一遍自己就能上。

更多搞笑和娱乐的视频都是在冷启动后依据人民群众日益增长的需求发展出来的。

B 站的视频创作,当然要比抖音高得多,毕竟是长视频。

但实际上,B 站创作的最简单工具,也是一台手机足矣。

(要让视频效果更好,可能再需要电脑处理一下。

)

为什么?

因为 B 站的用户对作品质量的要求,远比三大站的自制节目低得多。

我在 Jellow 上曾经发过这么一个帖:

道理是一样的,用户的心理锚点不同。

正如我的朋友 Lydia 在豆瓣是小透明,到了知乎则经常被称为“女神”一样。

(参见:

【三五环·第6期】不想做大V的小学老师当不了好的出版人—Lydia

)

当你在 B 站看的都是鬼畜和网友剪辑的趣味视频,那你就不会对下一个视频是大制作、音画效果有期待。同样的粗糙视频,你在爱优腾看到,可能就会觉得很垃圾。

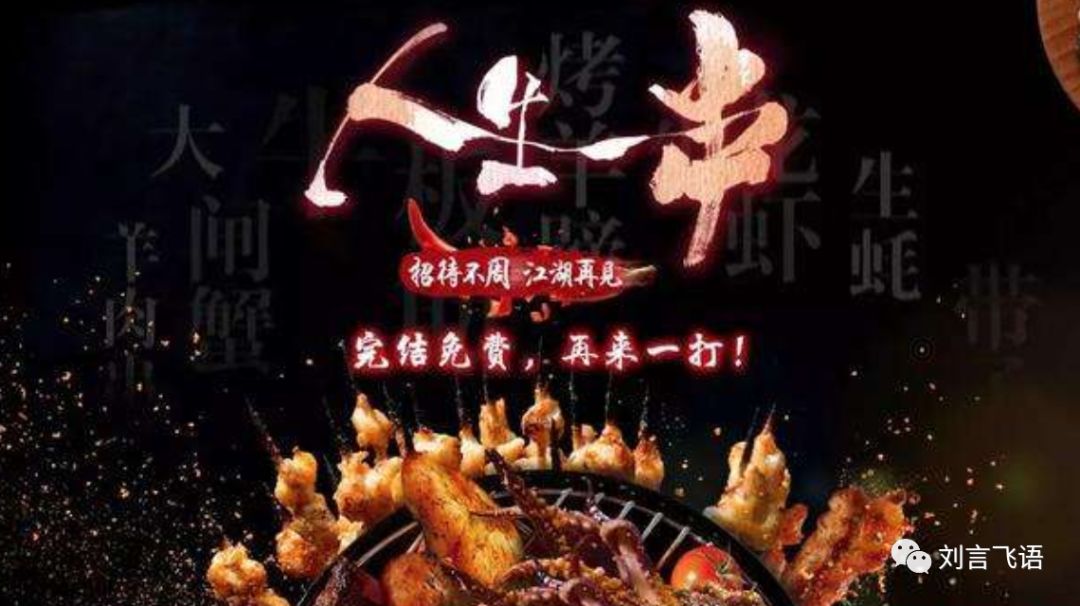

《人生一串》这个美食综艺,据说当初在圈内无人敢投,觉得口味太重、且画面脏乱。

只有 B 站敢投,最后用户也敢看,甚至觉得真香。

这就是用户预期的差异。

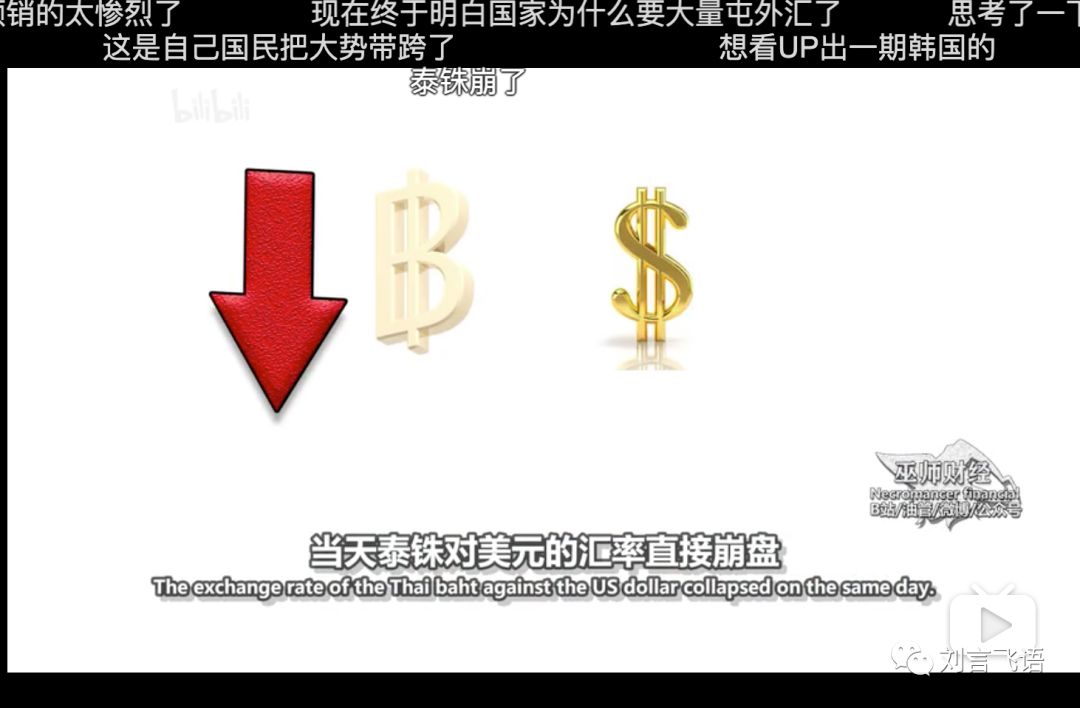

当然综艺还是需要制作班底的,而这几个月大火的《巫师财经》,是典型的 PUGC。

节目的画面就是拼凑的网络视频和图片,核心的内容并不在画面,而是在文案内容。

本质上就可以理解为是 PPT 式的解说视频,或者公众号文章的 PPT 化。

像网红名师李永乐的视频,全程都是用板书,甚至没有任何影音素材。制作成本更低。但用户毫不介意,没看到有人说希望李永乐老师做成 BBC 纪录片那样的质量,反倒看到有人说,看李永乐老师有回到高中上课的美好体验。(顺便推荐这一期视频《如何才能摆脱贫穷?穷人和富人有什么差别?》)

用户对内容制作质量的宽容,让创作者有更低成本尝试的空间。

说到这个,前几天跟刘少楠(关于少楠,推荐:

【三五环·第4期】跟产品经理刘少楠聊聊产品经理

)聊起当年许多 PUGC 的内容没有火起来的原因,感觉其中很重要一点是:几年前用户都是使用电脑看视频,屏幕大、环境舒适,因此对影音效果要求高;而现在绝大多数用户都是用手机看视频,屏幕小,且很多时候碎片时间并不会太集中注意力,对影音效果的要求就低了。

这也许是另一个原因。

B 站的创作红利,第二点,社区氛围健康。

说到健康,就不得不说到知乎。

我自己有个观点,就是内容社区的不可能三角:

平台赚大钱;

普通用户满意;

头部创作者满意。

这三者很难平衡。

我经常跟别人吐槽,知乎的奇特点在于,不是缺了一者,而是三者都缺。

知乎是官方跟头部创作者关系巨差(严控商业化行为、不给收入机会)、官方跟普通用户关系巨差(用户认为知乎管理不善、偏袒部分大V)、创作者跟普通用户关系巨差(杠精横生逼走大V、用户对创作者来说毫无黏性)。

而同时,官方还赚不到钱。

真的神奇。

对比来看,B 站的氛围就真的友好很多。

首先,官方与创作者关系良好,有不少扶持计划,逢年过节也会邀请头部创作者聚会和参与共创;

其次,创作者与用户关系通常也比较好,用户黏性高,弹幕中不友好的程度可能是全网最低的(在三大站开过弹幕,差点得眼癌);

最后,用户对官方也颇有感情,“小破站”这种爱称随处可见。

从我刚才提到的不可能三角来看,B 站目前也主要在普通用户满意这点上比较出色,尚需努力,让平台和创作者都有更清晰和持续的商业化能力。

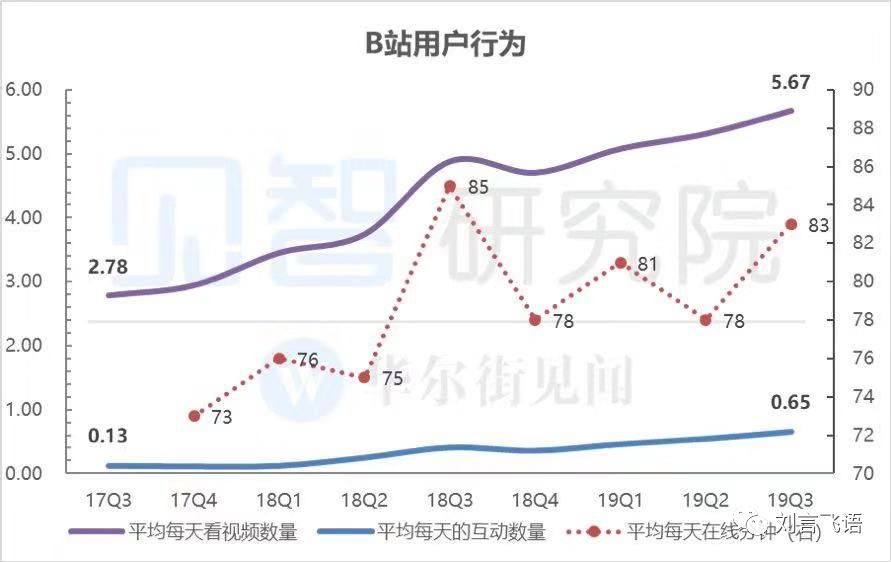

(见智研究员统计的 B 站用户行为,可见用户使用频次在显著提升。

)

另外值得一提的,就是用户黏性。

为什么对于 MCN 或者主播来说,快手比抖音更有商业化前景?

就是由于快手更多基于“人”分发而抖音是“内容”。

用户在黏性层面,快手比抖音好得多。

而长视频虽说制作成本高了,但用户黏性对于短视频来说,一定是碾压式的。

从一个简单数据看就知道,财经类 up 主“巫师财经”的粉丝数是 135 万,节目的播放量通常能达到 200 万,最少的也有 80 万。

也就是 59% -148% 的播放/粉丝比。

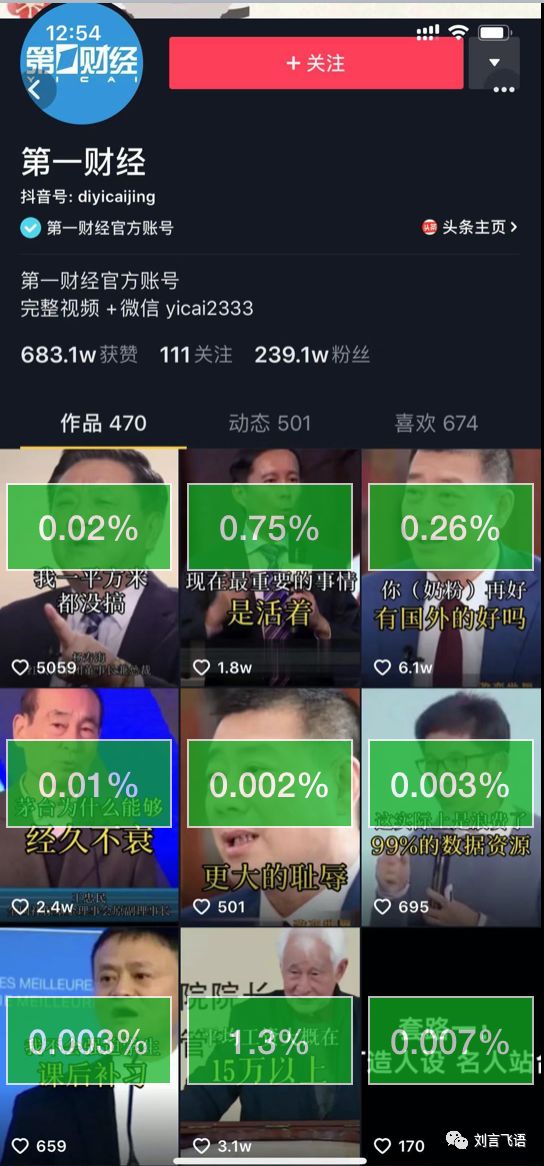

再看同样是财经类博主的“第一财经”,在抖音上最近几个视频的转化(绿色框是我计算出的播放/粉丝比):

用户的转化情况可见一斑。

你可能会说,短视频毕竟成本低,可以以量取胜。

但“第一财经”在抖音平均几千的播放,哪怕乘以 470(作品数),也就刚刚到粉丝数而已。

所以“第一财经”的朋友要不要考虑下 B 站开个账号?身边还有不少做严肃话题的朋友都在盯着抖音快手硬啃,真心劝你们也关注下 B 站的市场。

当然这也跟财经属于严肃类话题有关,这就说到了第三点。

B 站的创作红利,第三点,严肃类型内容存在蓝海。

Copy to China 有很多成功案例,但 Copy YouTube 的产品,大都夭折了。

我觉得并非是产品做得不够好,比如土豆,当年还是很优秀的。

更重要的,可能的确是市场不够成熟、用户用电脑看严肃内容的习惯没有养成。

而如今 B 站的大量严肃内容,不管是财经还是科技,起量飞快。

虽说背后市场变化的原因很多、尚未拆解得特别清楚,但从结果看,就是当年中国的 YouTube 模仿者们的梦想,正在 B 站实现。

像 up 主“巫师财经”,仅 3 个月,粉丝数已破百万。

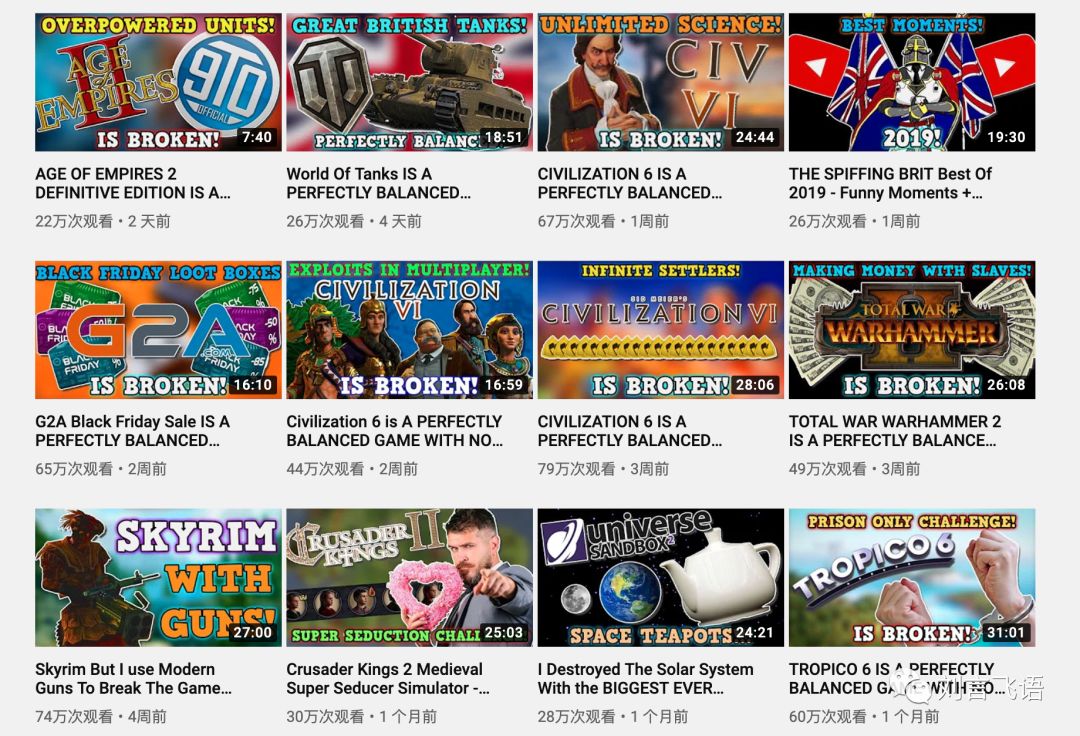

为什么提到 YouTube ?

因为有能力访问 YouTube 的同学就会知道,现在 B 站上大量受欢迎的内容,在 YouTube 上早就生态成熟。

甚至,包括封面设计风格。

(游戏 YouTuber : The Spiffing Brit 的视频列表)

(Yahoo TV 的视频列表)

(B 站李永乐老师的视频列表)

(B 站 up 主“眼见为识” 的视频列表 )

如果时间机器理论生效,那么 B 站这么顺利发展下去,成为 Chinese YouTube,是指日可待的。

19Q2 的 B 站财报中写了这么一句话:

“内容的质量和数量取得突破,内容上没有做大量补贴,整体内容供应至少可以支持两倍于现有用户的基础。

”

实际上我认为这句话是小看了现在的用户需求。

俞军老师讲过,用户是需求的集合。

意思是,用户和需求是两个概念,你掌握了一个用户,其实只是掌握了用户的一部分需求;

而当你从这个视角去拓展用户需求时,从平台数据上看用户量无变化,但有更多用户需求在被满足、你还是在创造更大价值。

在这点上, B 站也是典型案例。

用户从最初仅是二次元相关的需求,已经拓展到了生活主题、泛娱乐主题,而现在也在往严肃主题进发。

海量用户的潜在需求,我认为是目前内容供应远远跟不上的,用户只有 1 类需求在 B 站,但未来可能变成 5 类,需求是成倍地增长。

不少主题下,可看的优秀视频还远远比不上 YouTube。

另外,也是从需求视角看,这类 PUCG 的内容与抖音快手的需求不同,是提供了更高信息密度的,而且通常不会在几秒内就引起用户共鸣。这样场景上跟短视频差异很大,也互不干扰、互为补充。

从这三个维度看,B 站对于创作者是有巨大红利的。

B 站的社区壁垒

我在一年半前接受《界面》杂志采访的时候,就提到过,B 站的内容,以及内容背后的 up 主,将是 B 站最宝贵的资源。

(界面:

B站的围城