有人说,今年大概是人设崩坏年。

从默默无闻到众星捧月,从红极一时到人设崩塌,不过也就是一瞬间的事儿。人生啊,果然是一件有意思的事情。

有人生活优渥,一生幸福;有人潦倒穷困,却知足常乐;有人曾天真烂漫,命运却在某一刻急转直下... 不到最后,谁都不知道命运会去往哪里。

前两天,有位朋友向我推荐了一部纪录片。算是一部老片子了,

很遗憾,现在才遇见它,也庆幸,终归是遇见了。

所以,今天拇指君打算写一写这部老片,希望你们也曾遇见它,BBC纪录片《人生七年》。

这部纪录片共播出了 8 部

,

导演迈克尔·艾普特从 1964 年开始,跟拍采访来自英国不同阶层的 14 个小孩,跟他们聊梦想、爱情、金钱、生活、有色人种等等。

每隔 7 年拍一部,从他们 7 岁,一直拍到了 56 岁,拍摄时间长达 49 年

,

被称为史上最伟大的 50 部纪录片之一。

导演拍这部纪录片的初衷,其实是想

证明阶级壁垒的存在

,也就是我们说的 “寒门难出贵子”

。

很遗憾,他似乎确实证明了这一点。

精英阶层的孩子,从小就知道自己未来的道路,一步步按照规划走向成功;普通阶层的孩子,甚至不知道大学是什么,早早进入社会,早早结了婚,继续艰难度日。

但这其中也有例外。

人生从来不

是一个简单的定式,社会阶级能决定的,只是人生的某一部分。

这部纪录片里展现的不是故事,而是赤裸裸的人生。

高富帅三人组:John、Andrew、Charles

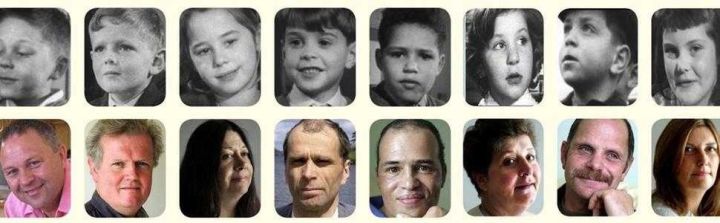

从左到右依次是 7 岁的:John、Andrew、Charles

John、Andrew、Charles 都来自上层阶级,从小就在谈吐和见识上,跟其他孩子显现出了明显差别,妥妥的人生赢家。

Andrew 出身富人家庭,7岁就开始读《金融时报》,后来

进入剑桥学法律,毕业后如愿做了律师

。婚姻美满,他的两个儿子也都上了很好的大学。

John 14 岁就决定

要从事法律,理想是进入国会。后来果然进牛津上学、在法庭上班、

与前保加利亚大使的女儿结婚,生活看似一路顺风顺水。

不过事实上,

John 后来才公开自己 9 岁时父亲离世,母亲独自辛苦承担他的高昂学费,读牛津靠的也是自己的奖学金。

在他看来,

镜头里几分钟,根本无法概括每个人的一生。

所有人都认为,富人家的孩子生活很容易,没人知道其实他们也需要很努力很努力,才能维持这份荣誉。

曾在福利院长大的 Paul

比起从小就规划清晰的高富帅们,

Paul 7 岁时住在福利院,他甚至不知道大学是什么。

说起梦想,

7岁时他想当警察,但是又觉得那一定很难;14岁想当运动员,可老师告诉他要上大学才行

,而最终他只做了一名普通工人。

好在性格内向的 Paul 遇见了一份好的爱情,乐天派的妻子带给他很多的改变,虽然生活一直很简朴,但婚姻幸福安稳,女儿成了家族里唯一的大学生,儿子也早已成家立业。

在 56岁时,

Paul

开始反思教育:我盼望教育制度有好的改变,可以指引小孩上进,因为人读的书是拿不走的。

靠知识逆袭的 Nick

Nick 是整个纪录片里,唯一靠自身努力突破社会阶层壁垒的孩子。父亲在乡下经营农场,

Nick 上的是只有一个房间的乡村学校,离家足足有 4 英里。

他的突破来自目标明确

,

很多人一生都不见得能找到自己的人生目标,他却能将 7 岁时的梦想,一路坚持了下来。

后来 Nick 果然进入了牛津大学,整个人也开始变得自信和外放,还在牛津遇见了自己的第一任妻子。

毕业后,

Nick

移民去了美国,一直在大学里搞研究、给学生上课。

流浪汉 Neil

其实我真的很不愿意这样称呼他,7 岁时的 Neil 简直可爱炸裂,是个天马行空的小话痨。

只可后来他没有如愿考上理想中的牛津大学,

在阿伯丁大学只待了一学期就退学了,此后竟然便开始了流浪生活。

Neil 家境不算差,或许是心境问题,后来他说自己一度抑郁甚至想过自杀。好在他最后做了当地议员,虽然生活依旧捉襟见肘,但他也渐渐找回了内心的平和。

慈善家 Bruce

Bruce 家境优渥,

7 岁就想着要把大部分钱分给穷人,去非洲教那些不是很开化的人,使他们变得善良。

看第一集的时候以为这孩子真会说话,

没想到 Bruce 后来确实一心想着要去帮助别人。

牛津大学数学系毕业,在金融区上了一年班后,他开始当起了普通公立学校的老师,离开了精英阶层的固定轨道,一生从事教育,后来还去了孟加拉支教。

还有富家女 Suzy,平民区三姐妹 Sue、Jackie、Lynn,来自单亲家庭的 Symon,愤

青 Peter,一生都对

生活充满热情的 Tony...

每个人都在各自的人生轨道里,给出了截然不同的答案。

在他们起起伏伏的一生里,最让拇指君感慨的,与其说是阶级差异,不如说是不同阶级之间的见识差异,

财富是观念的产物。

不仅是来自福利院

的 Paul,许多普通阶层的孩子,都没有意识到,或者说没有人告诉他们:

知识是上升的唯一通道

。

相比之下,

7岁读《金融时报》

《泰晤士报》《观察员》的

Andrew 和

John

,他们从小就得知了这一秘诀,被告知要去最好的学校,要读书,要有丰富的见地。

当然,教育资源的分配不均无可避免,但最根源处,依旧是意识问题。

但如果抛开物质的衡量标准,或许每个人对幸福的定义都不尽相同。

即使平凡如你我,不一定能像逆袭的 Nick 和高富帅三人组一样,从小就拥有非凡的见地和崇高的目标。

但至少我们可以竭尽全力,勇敢地去尝试一切可能。

就像片中来自英国最底层的 T

ony,就是个一辈子的行动派。7岁下决心要当骑师

(骑马)

,

果然 14 岁就做了学徒,后来还与自己的偶像同场竞技。

Andrew

每个人都想知道,自己在5年、10年、50年后,会变成一个怎样的人。会庸碌一生,还是会有所作为;会幸福圆满,还是会满是辛酸?