想了解更多亲子心理学和教育知识,欢迎关注“晴妈说”~

【写在前面】

今天我写了自己未来的文学课程规划。我想给学龄前的孩子讲故事和文学知识,给小学低龄的孩子讲经典文学家,给小学高龄的孩子讲文学作品分析。

我希望文学曾经给我带来的宽广和感动也能浸润孩子。

万里长征第一步。

在今天上线的童行学院小程序平台上,我给学龄前孩子做的文学知识课伴随年度大课共同推出。

希望能够获得支持。也希望老朋友能够推荐给周围的新朋友。只有第一步能获得支持,后面的计划才有可能如期开展。

在从今天开始的两周内,童行学院小程序的第一个主题课堂完全免费体验。

我们真诚希望欢迎你的到来。

——郝景芳 2018.11.14

我想带孩子们,走入文学的世界

我们上学的时候,语文课学故事,往往停在外面,一般只是介绍一下作者的国家、年代、历史背景、表达的道理,很少会去分析故事的内在情感与结构。不从内在分析小说,读小说就更像是一种任务:这些叫经典,你必须读啊,不想读也要读啊。

那段时间,我写小说并不知道如何去下笔。即使是新概念作文获奖,也只是平铺直叙,从中学到大学,都曾经想要写长篇小说,但摸索来摸索去,一直不得要领。后来到了研究生一年级,我跑到中文系旁听格非老师的小说课,又在格非老师的介绍下读了一些文学批评,才忽然开始理解小说的内在精华。

从那个时候开始,我才真正进入阅读与写作的状态。

从外部还是内部理解故事,效果是非常不同的。

我们先举一个简单的例子,下面这两段是对一部小说的两种描述方式,看看哪一种描述方式更容易吸引人:

“小说通过孤女的自述,描绘了在金钱支配一切的资本主义社会里,女性的曲折遭遇。孤女的遭遇是十九世界中叶英国下层人民苦难生活的真实反映。作者热情歌颂了她争取妇女平等的社会地位和幸福生活所进行的斗争。”

“小说描述了一个年轻姑娘的故事:一个没有背景、又不漂亮的姑娘,在繁华的名利场,在势利的勾心斗角中如何生存,能否保持尊严,又获得幸福。小说更探讨了更深层的问题:地位相差悬殊的人,能否有平等的精神与灵魂。”

两种描述都是关于《简

爱》。

把一部小说讲述的事件归结于某一国家、某一年代有其道理,但最大的问题在于,会让没有读过书的读者觉得:“这又不是我自己国家的事,又不是那个年代了,还有什么好看的。”然而这就会让人错过绝大多数好书。经典作品不是只关于某年某月某村某人,而是关于人。

关于人,关于人的命运,关于人永恒的境遇、困惑、选择与情感,这才是文学的力量,也是经典之所以成为经典。

如果不理解一件事,是很难爱上它的。如果告诉我一本书是讲“具有中等数目基于局部信息做出行动的智能性、自适应性主体的系统”,我是不会愿意看的,而如果告诉我一本书是讲“杂乱中如何诞生秩序”,我就会很感兴趣。虽然两种说法都是描述“复杂系统”,但只有后一种说法是我能理解、并且感兴趣的问题。

时常有父母问:该如何让孩子爱上读书呢?

答案其实也不难想:让孩子真正理解书中的意思,对其发生兴趣。

但是父母在生活里时常用外部奖惩让孩子读书:例如制定读书目标、读书奖励、读书惩罚,或者用打卡等方法督促孩子坚持。但实际上,这些都属于外部激励,即使孩子做到了,也并非发自内心渴望读书。

真正渴望读书,都是对书中探讨的内在问题感兴趣,产生自发意愿。

对于孩子来说,他捧起武侠小说的时候,真的不是因为读完这本书能够获得一块糖,而是因为他想知道主人公今天有没有找到那本武功秘籍。同样的,如果他关心宇宙,无需奖惩也会愿意捧起关于星空的书。

该如何让孩子理解文学故事呢?

其实,这和让我们成年人理解文学没什么不同,就是找到文学故事中的核心点。

核心点就像是龙卷风中心那个风暴眼,一切的漩涡都围绕它旋转。

而那个风暴眼越令人关心,整个故事就越令人揪心、越令人沉浸其中。经典故事都能找到其中的核心点。哪怕是给孩子的经典故事,都有其中的核心点。

核心点经常是两难问题(dilemma),是没有正确答案的选择,是令人关心的隐藏答案,是一个人面对世界的内在困扰,这些问题经常是经久不息的。

核心点总是和人心深处的永恒问题相关,即使换了时代、换了境遇,那些问题也仍然存在着。

举一个孩子都喜欢的故事《冰雪奇缘》为例。《冰雪奇缘》讲了Elsa公主因为冰雪魔法而被王国排斥,一个人远走孤山,最后又在妹妹的召唤和敌人的入侵下,回到王国的故事。这个故事世界上几乎所有小朋友都喜欢,尤其是女孩。

《冰雪奇缘》中的核心问题是:当一个人与众不同且被人排斥,她该如何做?这个问题并不是具有魔法的Elsa自己的问题,而是每一个时代每一个体都可能遇到的困难。Elsa最初选择压抑隐忍,做一个众人眼中的好女孩,但是到了无法隐藏的时候,她选择出走。出走的那一刻,当她卸下压抑外衣的那一刻,她成为她自己,变得闪亮无比。然而出走也不长久,她最终在生死关头那一瞬间的发现,才是她驾驭内心魔法的秘密。

整个故事的构造是对核心问题的三重回答:隐藏、出走、超越。而“一个与众不同的人如何面对排斥的环境”,这个问题本身是穿越时间的永恒问题。

当我们真正拨开时代和地域的外衣,找到故事里那些真正能被我们懂得、让我们关心的问题,我们才会领悟到那些故事的好,

而真正的好故事,都是有关于人本身,是一个人如何在这个世界上生存的一万种回答。

由此可以知道,文学真正的意义,不仅是学习语文,更重要的是能学习人与人生。

我们在学校学习了很多技能和知识,但往往对于一辈子最重要的问题讳莫如深:一个人如何面对自我,面对周遭环境。我们在成长的过程中,最感兴趣的问题莫过于一个人的性格如何形成、和同学老师的人际关系、未来的人生选择与命运等等。这就是为什么星座、算命、流行音乐和八卦连续剧最受欢迎,因为那里有人生。而在我们的填空简答中、公式概念中,我们找不到蛛丝马迹的指点。

唯一与人生挂钩的是思想品德课,然而浓浓的说教意味又让人兴味寡然。学到了道理却过不好一生,指的就是说教。人生的问题,最重要的不是结论,而是思索。

能让人深入思索人生问题的地方,就是文学。

文学是把人抛入一个又一个不同的境遇,让人遇到一个又一个不同个性的人,体验一种又一种不同的生活经历。历经过许多种人生,自己再走入生活的时候,不知不觉就带有了多重阅历。

经典文学之所以经典,就在于它对人与人生的理解,立体而真实。

这种真实不在于提出一种理论解释所有现象,而在于能够超越所有理论,把复杂的现实写出来。

从这种角度上,阅读文学,比所有的情商教育更有助于理解情感人生。

这就是为什么,我想给孩子讲讲文学,因为我想让他们想一点人生。

肯定会有人问:孩子真的能够理解故事里的人生吗?

其实孩子的思考与领悟能力常常超过大人的预期。

人在成长的过程中,技能累积了很多,但对人事与情感的敏感度未必增加许多。一个小小的孩子,已经是一个完整的个体,他们在失落的时候已经可以体会到心碎,在遇到羞辱的时候已经可以体会到尊严,在选择好朋友的时候已经可以体会到忠诚。他们不是残缺的人,他们已经是小小的完整生命。

有很多实际案例让我看到孩子们的思想。在今年十月松花湖的营地活动中,我和孩子们面对面坐下,讲《绿野仙踪》这个故事。

我问孩子们:桃乐丝、稻草人、铁皮人、狮子都想追寻什么?

孩子们说:想回家,想得到脑子,想得到一颗心,想得到勇气。

我说:没错,他们每个人都有自己想要追寻的东西,这叫做动机。好故事里的人物都有自己的动机。那么他们最后得到了吗?

孩子们说:得到了。

我问:他们最后得到的结果是奥兹国王给他们的吗?

孩子们说:不是的,奥兹国王是一个骗子。

我问他们:没错,奥兹国王是一个骗子,那奥兹国王是一个坏人吗?

一个孩子说:不是的,奥兹国王当时也是没办法,必须这样做。

另一个孩子说:他不好不坏吧,就是一个普通人。

我又问:那我们也看到了,奥兹国王并没有给他们想要的东西。那他们是不是白去一趟了?是不是还不如在家呆着、不要经历这么多危险的事?

一个孩子说:不是呀,如果在家呆着,就没机会去冒险,不去冒险又怎么会获得脑子和勇气呢?勇气是在冒险的时候才获得的。

我说:是的,没错,你回答得非常好。《绿野仙踪》中的每个人都有自己想追寻的事物,而最后不是哪个仙女或大魔王帮他们实现愿望,而是他们在自己的冒险中实现了愿望。所以这是一本关于成长的书。我也希望你们在成长的过程中获得自己想要的东西。

孩子们不仅能够理解复杂的意涵,而且可以辨证地看待人物,还可以动态理解事件的缘由。

后来,我收到一个妈妈发来的信息说:景芳老师,你讲《绿野仙踪》的时候,我的两个女孩子并没有完整看过,但是她们知道这是关于成长的故事之后,回家之后,每天都缠着我讲这本书。

我听到这样的消息总是感觉欣慰的。我一直相信,好故事里讲述的内在核心是动人的,只要孩子能听懂,他们就会喜欢并长久地记得。

很多时候,孩子比成年人更对生活里的情感和关系敏感,他们十分在意其他人的看法,为一次的成功兴奋到宇宙里,为朋友的一次不睦哭到海洋里。他们在故事里比成年人更容易读到人生,读懂人生。

说到底,故事就是人类理解自己、理解世界的方式啊。

《人类简史》的作者尤瓦尔

赫拉利最著名的一个论点就是:

人类文明奠基于故事之上。

正是拥有了讲故事的能力,人类能想象不存在的事物、信仰看不见的精神、建立无法触摸的契约,最终才可能建立庞大而复杂的现代文明。对于动物和机器而言,输入信号和输出信号只是碎片信息,输入与输出也只是机械反应,一切都只是信号。但是对于人类而言,我们能把输入信号在脑中经过酝酿整合,讲成故事,从而为世界赋予意义。

世界的意义只有在故事中才得到赋予。

而与之相同,只有我们能用真实连贯的方式讲述我们生活中的所有碎片,我们的人生才完整有意义。

读懂故事,让我们获得审视生命的能力,最终获得审视自我人生的能力。

因为如此,我准备给孩子开一系列文学课。

这不是关于写作文的课程,而是关于理解文学的课程。

我并不愿意开作文课,一个原因是我觉得自己的文学技巧不足以传授,沾沾自喜的指点江山我不喜欢。另一个更重要的原因是,我觉得写作本身是不能教的,只有文学理解是能教的。写作是一种自然涌现的产物,当一个人在文字的世界里沉浸够久,当一个人心里的话积攒得够多,写作是内心的自然流露。阅读是写作的前提,不爱读书的优秀作者,我从没见过。

我想带孩子进入那广阔的文学世界,把曾经感动过我的文学介绍给孩子们。

我想让孩子知道,书中有一个瑰丽美好的大世界,等你们去探索、去感受、去冒险、去喜怒哀乐,那里有这个世界上最快乐、最动人、最令人深思的事物等你去发觉。

我想给学龄前的孩子讲故事,讲故事背后的文学知识,讲故事世界的科学和历史知识。

每一个孩子在童年都喜欢听故事,只是很多人并没能把这种爱好转化为对阅读写作的兴趣。我希望让孩子从爱故事的天性出发,理解一些文学,从而自然过渡到上学之后的阅读兴趣。我也希望让孩子感受到故事里的天地万物,让他们知道,故事世界很丰富,有太多奥秘等待他们未来去探索。

未来,我也想给小学生讲一些文学史,讲那些著名作家为什么好。

有很多时候,外在的荣誉和历史地位不足以让我们喜爱一位作家,而除非知道这位作家笔下的世界如何回答那些最戳心的问题,我们不会懂一位作家究竟好在哪儿。先理解经典之作,然后再发挥创造力,一个人的创作才是站在有高度的舞台上。

我还想给更高龄的孩子讲一些文学的深度解读。

也许一本书就可以讲很久。那些细微的描述,那些深入毛孔的对白,不仅能穿透我们的心,也能穿透时光。一直到现在,我读起来《荷马史诗》,还是被震撼得一愣一愣,这种感受,我也希望能与孩子们分享。

当然,所有这些计划,都是计划,都需要一步一步慢慢实现。只有一件事踏实地做好,才有后面的每一步。而我今天想给大家介绍的,就是我计划中的第一小步。

我今天带来的,是我给4-8岁孩子的文学启蒙篇:故事中的文学知识。

我希望能让孩子从内部理解文学,理解故事中讲述的情感与人生,更理解故事中的世间万物。

我会用一节课给孩子讲故事,然后用一节课解读其中的文学,再用两节课讲述其中的科学和历史知识。这是我自创的“通识故事课”。

可能有一些朋友听过一部分我讲的“私家阅读时光”,这次的改版是在“私家阅读时光”的基础上,特别增加了50节文学课,给孩子解读50本书的文学知识,从文学中理解丰富广阔的人生。

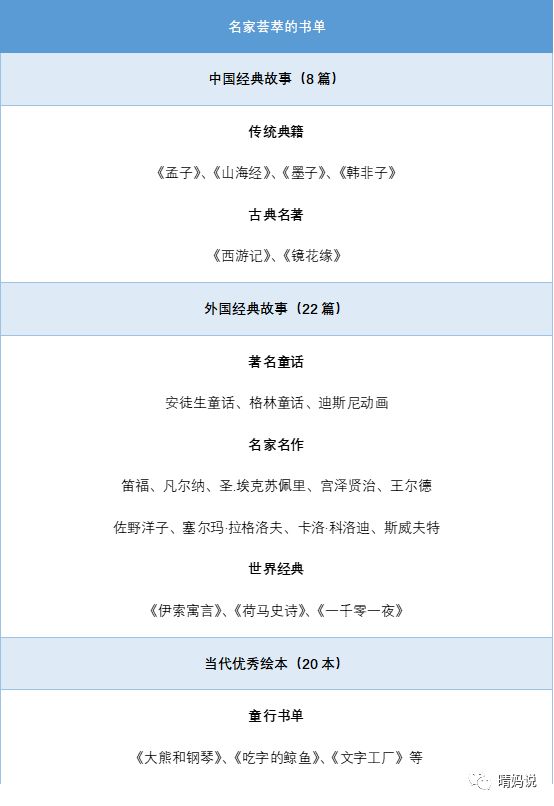

选书方面,我根据童行学院启蒙体系的二十五个主题,精心选择了五十个好故事,其中包括30篇经典故事(8篇来自中国传统经典,22篇来自外国经典著作),还有20篇来自于童行书单的当代优秀绘本。故事的选择依据考虑到学龄前孩子的理解力、兴趣,以及故事的文学性、历史意义等多方面(见表1)。

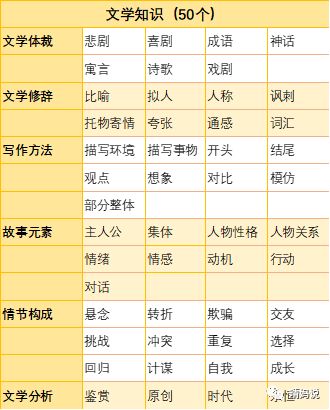

文学知识方面,我为每一本书挑选了一个文学知识点着重讲述,包括最简单的修辞方法,例如比喻、拟人(小学必修的)等,也有文学体裁方面的比较,例如悲剧、喜剧、寓言等,更有更加深入的小说要素,例如动机、冲突、悬念、转折等,这些小说要素本来是文学专业才学习的知识,但是它们能够更深刻地映照故事中人物的内心与命运,我会把它们以孩子的方式讲出来,让孩子们去思考其中的问题与道理(见表2)。

下面是一节试听课,是我给孩子解读《海的女儿》与悲剧:为什么作家会写一个悲伤的结局?这里面又会让我们有什么样的思考?

我相信,只有真正理解文学,才会深爱上阅读。

这不是任何外部奖赏能达到的内心兴趣。而爱上阅读,会给孩子打开无尽的巨大世界。无论是对于未来的语文学习和写作,还是对于更广阔的人生成长,文学和阅读都可以给孩子巨大的馈赠。

这是我能为我的孩子、为所有的孩子准备的最真诚的礼物。

这次的购买方式是跟随童行学院小程序一起,在年度大课中同步推出。

我在童行学院会化身孩子的“樱桃舰长”,带孩子乘坐故事飞船,在故事里讲解科学与文学。

除了我自己讲解的故事课,还有科学家讲解的主题科学课,保证最丰富立体的通识主题探索,给孩子讲述万事万物背后的原理。

具体查看方式是:识别下图小程序二维码,进入童行学院,点击“年度大课”,可以限时免费体验。

安卓手机用户可以直接购买。 iOS的用户由于政策限制,不能在小程序上直接购买,可以扫描下方二维码关注童行学院公众号,回复“年度大课”购买。

希望我们能在童行学院相聚。

想了解更多亲子心理学和脑科学知识,欢迎关注“晴妈说”~