为了方便各位同学交流学习,解决讨论问题,我们建立了一些微信群,作为互助交流的平台。

2.告知:姓名-课题组-研究方向,由编辑审核后邀请至对应交流群(生长,物性,器件);

欢迎投稿欢迎课题组投递中文宣传稿,免费宣传成果,发布招聘广告,具体联系人:13162018291(微信同号)

【研究背景】

北京大学刘开辉课题组

在国际顶级期刊

Nature Communicatioon

上发文通过实验和理论分析,揭示Janus MoSSe单层中的异常光伏效应,探索其背后的物理机制,并评估其在高性能、柔性、紧凑的光伏和光电子器件中的应用潜力。

传统的光伏技术基于p-n结架构,其光电转换效率受到Shockley-Queisser极限的限制。这一极限是由半导体材料的带隙和太阳光谱分布共同决定的理论最大效率。为了突破这一极限,研究者们开始探索异常光伏效应(Anomalous Photovoltaic Effect, APE),这是一种在极性晶体中出现的效应,通过自发极化驱动光激发的电子-空穴对分离,从而实现高效的光电转换。然而,在三维材料中,由于晶格排列的严格对称性限制,实现显著的APE效应面临诸多挑战,通常需要依赖微观晶粒或铁电畴壁,这要求对颗粒界面或结构扭曲进行精确控制,技术难度大且难以大规模应用。

近年来,二维(2D)范德瓦尔斯(vdW)材料因其独特的原子级厚度和可人工设计的界面或表面对称性,为增强极化和光-物质相互作用开辟了新天地。这些材料的低维特性使得通过精确调控材料的对称性和尺寸来强化极化效应成为可能,进而有望显著提升APE效应。例如,通过精确对齐双层过渡金属二硫化物(TMDs)并控制其扭转角度为零,可以在界面产生面外电极化。合理设计由原子层状的WS2和黑磷构成的异质结构,也能在界面产生面内极化。这些新兴的极化现象能够产生具有高量子效率的APE,为高效能源转换提供了新的思路。然而,这些对称性破坏的方法通常局限于层间界面,需要构建多层结构并精确控制层间堆叠顺序,这在实际应用中增加了复杂性和成本。

作为一种替代方案,通过原子制造技术对2D材料的表面进行对称性破坏,即在一侧选择性替换原子,合成具有不对称原子晶格的Janus单层结构,成为了一种极具潜力的方法。以MoSSe为例,通过在MoS2的一侧用硒(Se)原子替代硫(S)原子,打破了镜像对称性和反演对称性,从而产生了显著的本征面外极化。这种极化不仅导致了强压电效应和高次谐波产生,还为实现高效的光电转换APE提供了基础。虽然当前对这方面的工作有了一定进展,但是MoSSe系统中由这种显著固有极化产生的APE效应及其光电转换效率仍需进一步深入探索。

【

研究内容

】

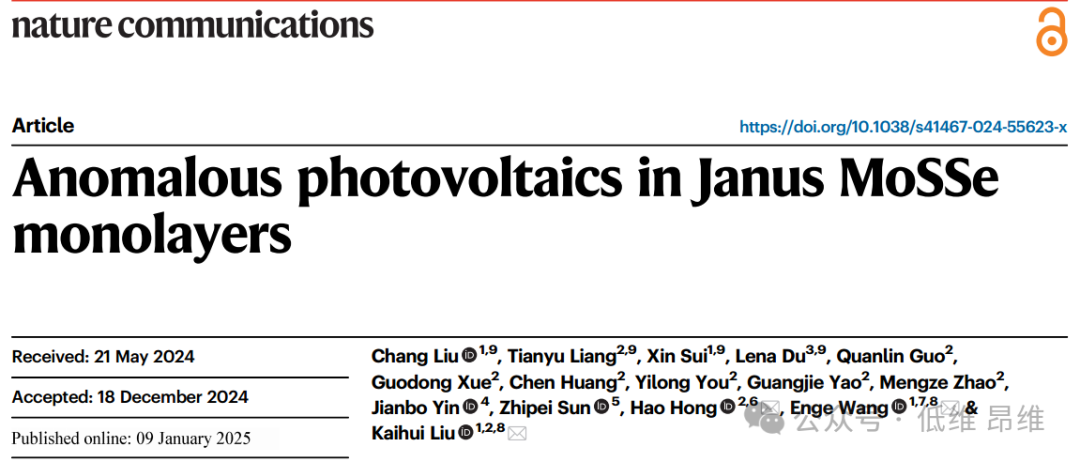

1.样品制备与结构表征

研究团队开发了一种局部元素供应方法来合成Janus MoSSe单层。通过在MoS2薄膜上用硒(Se)原子替代硫(S)原子,成功制备了具有本征面外极化的Janus MoSSe单层。利用非破坏性的光谱学技术,包括拉曼光谱、光致发光(PL)光谱和X射线光电子能谱(XPS),确认了MoSSe结构。拉曼光谱显示MoSSe的A1g模式位于约290 cm–1,E2g模式位于约356 cm–1,表明了面外对称性的破坏和晶格常数的变化。PL光谱显示MoSSe的代表性峰位于约1.70 eV,介于MoS2(约1.84 eV)和MoSe2(约1.52 eV)之间。通过高角环形暗场扫描透射电子显微镜(STEM)成像,清晰区分了位于MoSSe上下层的硫(S)和硒(Se)原子,进一步确认了Janus结构。通过入射角依赖的二次谐波生成(SHG)测量,直接显示了MoSSe单层的面外偶极贡献。实验结果表明,SHG强度比(Ip/Is)随入射角的增加而增加,直接证明了MoSSe单层的面外偶极贡献。

2.自发光伏效应实验

研究团队制备了基于MoSSe的器件,通过在石墨烯电极之间夹入MoSSe层,并用氮化硼(BN)薄膜封装。暗态下,器件显示出线性电流-电压(I-V)曲线,表明没有内置电场。在光学照明下(波长633 nm),观察到巨大的自发光电流,I-V曲线在零偏压电压处偏离原点。与2H堆叠的MoS2双层器件对比,后者在零偏压电压下没有自发光电流,表明MoSSe器件中的自发光伏效应是显著的。通过扫描器件,发现自发光伏效应仅在MoSSe的有效面积内发生,排除了激光热效应和MoSSe与石墨烯之间的p-n结效应。研究发现,MoSSe器件的自发光伏效应可以通过增加MoSSe层数来放大,且不受层间扭曲或滑动的影响。与3R堆叠的MoS2不同,MoSSe的面外极化在多层堆叠中保持一致,不会因层间相互作用而减弱。

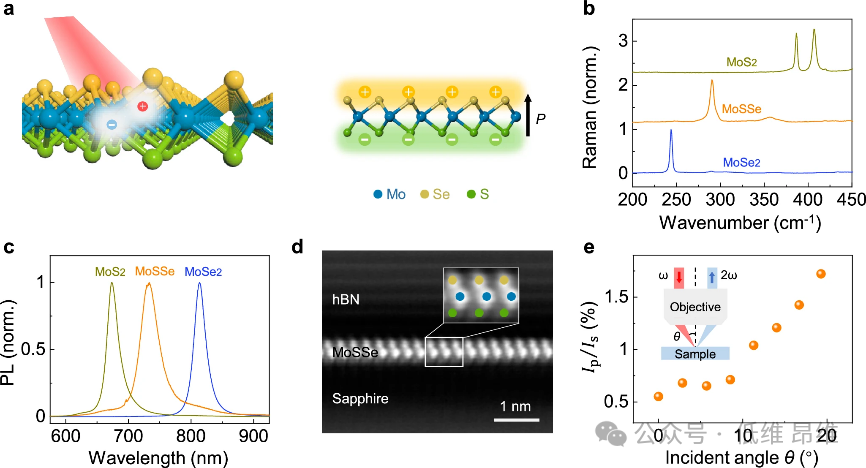

3.超快光响应实验

研究团队使用超快时间分辨光电流自相关光谱学来确定MoSSe器件的光响应时间。通过在MoSSe器件上施加两个时间延迟的激光脉冲,测量光电流的变化。实验结果表明,MoSSe器件的典型响应时间为约50ps,对应的本征带宽为11Ghz,且与泵浦功率无关。在零偏压电压下,器件的噪声水平为约10

-21

A

2

/Hz,表明在高频操作下,噪声水平可以显著降低 MoSSe基器件在高频下具有超快光响应的优势。

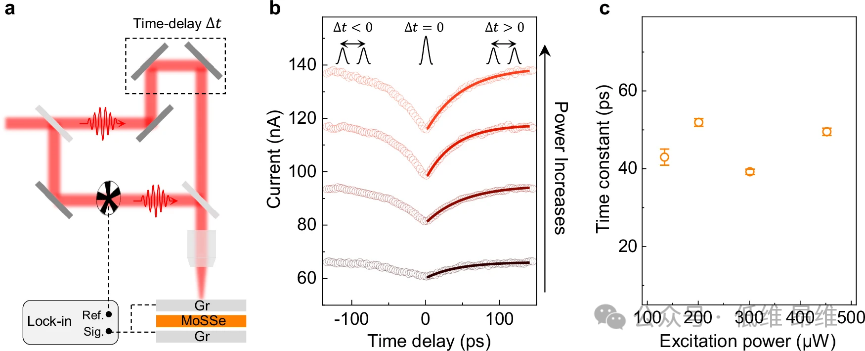

4.光电流生成机制

研究中讨论了MoSSe器件中巨大自发光伏效应的起源,指出其可能由去极化场机制主导,而非移位电流机制。在不对称极性结构中,APE可以通过三种不同的自发光伏机制产生:

移位电流、注入电流和去极化场驱动的电子-空穴对分离。

通过测量光电流与激发波长和功率的依赖关系,发现光电流与MoSSe薄膜的光吸收密切相关。光电流响应谱在约700nm和625nm处有两个峰值,分别对应于MoSSe的A和B激子吸收。在低激发功率下,自发光电流线性增加,但在高激发功率下趋于饱和。此外,光电流在正常入射下与入射光的偏振无关,但在斜入射下,光电流随波片角度变化,表明吸收各向异性。这些结果表明,

光电流主要由去极化场机制主导

。

【论文插图】

图1|Janus MoSSe单层的极性结构。a Janus-MoSSe单层的结构和光照下电子-空穴对(带+和-符号的圆圈)的产生(左)。MoSSe单层中存在的本征极化(P)导致电子和空穴的自发分离(右)。MoS2、MoSSe和MoSe2单层的典型拉曼(b)和光致发光(PL)(c)光谱。d MoSSe单层横截面的扫描透射电子显微镜(STEM)图像,显示了顶部为Se(棕色)、底部为S(绿色)的不对称结构。e MoSSe单层中p和s极化之间的入射角相关二次谐波发生(SHG)强度比(Ip=Is)。插图显示了MoSSe样品的平面外SHG测量示意图。通过使用平移台移动物镜后孔径处的光束位置,可以相应地调整入射角θ。入射光和SHG信号分别用ω和2ω表示。

图2|MoSSe器件中的自发光伏效应。a光伏装置示意图。异质结构由夹在两个石墨烯电极之间的MoSSe薄膜组成,该薄膜进一步被BN薄膜封装。b MoSSe双层器件的光学图像。有效面积(MoSSe双层、顶部和底部石墨烯电极的重叠面积)由红色实线标记。MoSSe双层和石墨烯电极分别由橙色和灰色虚线勾勒出来。c MoSSe双层器件的短路光电流映射结果,对应于(b)中红色实线标记的区域。d在相同照明条件下,MoSSe双层和MoS2双层器件的短路光电流随偏压的变化。零偏压下的非零光电流表明MoSSe器件中的自发光伏响应。e(b)和(c)中水平白色虚线表示的MoSSe器件的线扫描光电流结果。不同配置的有效区域内外的不同光电流有助于证明自发光电流的起源。f MoSSe器件中短路电流和开路电压的层依赖性。随着层数的增加,光电流几乎保持不变,而电压则相应增加。

图3|MoSSe器件中自发光伏效应的超快响应。超快时间分辨光电流测量示意图。两个具有时间延迟Δt的超快脉冲共线聚焦在器件上。产生的光电流由锁相放大器测量。b器件的自相关光电流与零偏压下两个脉冲之间的时间延迟有关,从下到上激励功率增加。圆圈是实验数据,实线是指数拟合。顶部插入的黑色曲线表示泵和探头脉冲,黑色箭头表示时间延迟。c基于MoSSe的器件在不同入射功率下的响应时间常数,该常数是从(b)中的光电流延迟曲线的指数拟合中提取的。这里,误差条显示了拟合参数的标准误差。

图4|MoSSe器件中退极化场主导的光电流产生。器件中带对准(顶部)和光生载流子转移过程(电子和空穴)的示意图(底部)。MoSSe层中的本征极化(黑色箭头)在石墨烯电极中感应出电荷,这些电荷不能完全补偿极化电荷。现有的去极化场将光载流子驱动到界面,并在与偏振方向相反的方向上产生光电流(灰色箭头)。b激发波长依赖的光电流响应率。该峰对应于MoSSe的激子共振。点是实验数据,实线用于眼睛引导。c取决于激发功率的自发光电流。为了清楚地表征斜率,在图形表示中使用了对数坐标。点是实验数据,虚线分别对应于线性拟合和平方根拟合。d偏振相关光电流测量示意图。入射光的偏振可以通过将线偏振器与λ=2波片或λ=4波片组合来调节。通过分别改变λ=2或λ=4波片的角度θ1或θ2,光电流的线偏振方向(e)和圆椭圆率(f)依赖性。水平虚线用于眼睛引导。

【结论与展望】

本文通过实验和理论分析,详细研究了Janus MoSSe单层中的异常光伏效应(APE),揭示了其在高性能、柔性、紧凑的光伏和光电子器件中的应用潜力。研究团队成功合成了具有本征面外极化的Janus MoSSe单层,并通过多种技术手段确认了其结构和极化特性。实验结果表明,MoSSe器件在光学照明下展现出显著的自发光电流和超快光响应时间(约50皮秒),且其光电流生成主要由去极化场机制主导。这些发现不仅为理解2D材料中的光电效应提供了新的视角,也为开发新型高效光电转换器件提供了重要的科学依据。未来的研究将集中在优化材料合成和器件制备工艺,以实现更高的光电转换效率和更快的响应速度,同时探索Janus MoSSe单层在柔性光电子器件和高速光探测器中的应用潜力,推动相关技术的进一步发展。

【论文信息】

Liu, C., Liang, T., Sui, X. et al. Anomalous photovoltaics in Janus MoSSe monolayers. Nat Commun 16, 544 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-024-55623-x

上

海

昂

维

科

技

有

限

公

司

现

提

供

二

维

材

料

单

晶

和

薄