看到这个标题,你已经一定感到很奇怪:全球危机这种事关人类命运的国家大事,为什么跟普普通通的高考生联系起来了呢?

别着急,看完本文你就会找到答案。

2022年高考季,1193万名学子将奔赴考场,为梦出征。今年的高考人数再创历史新高,比去年暴涨115万人,相当于多出了两个湖南省的考生。

对于如今的高考生来说,考上一所大学并非难事。真正困难的是,从大学毕业之后,如何找到一份理想的工作。这件事对于那些985名校毕业生来说,也正在变得越来越困难。而这件事不仅关系到千万人的个人前途命运,也关系到整个国家乃至世界的命运。

因为这一切折射出,一场全球危机正在离我们越来越近。

为什么现在即使上了好大学,也很难找到好工作?

很多人会把源头指向二十年前开端的那场高校扩招运动。

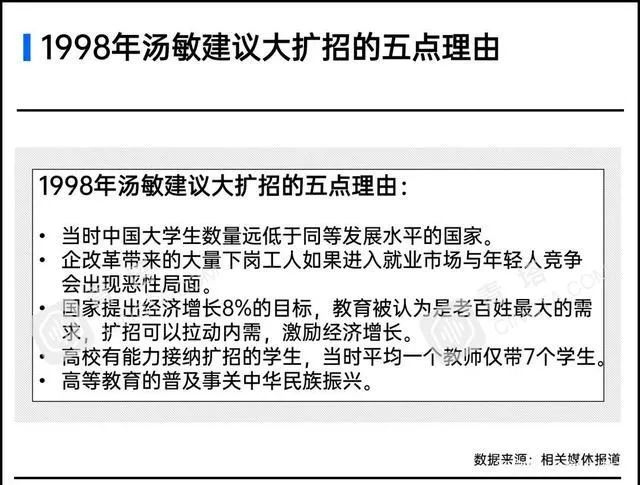

1998年11月,经济学家汤敏以个人名义向中央提交了一份建议书:《关于启动中国经济有效途径———扩大招生量一倍》,建议中央扩大招生数量。在这份建议书之中,他提出了5点扩招的理由。

当时,整个亚洲正被金融危机所困,中国又叠加国企大规模下岗,就业和经济形势十分严峻。中央很快采纳建议,制定了以“拉动内需、刺激消费、促进经济增长、缓解就业压力”为目标的扩招计划。

1999年,中国普通高校招生人数增加51.32万人,招生总数达159.68万人,增长速度达到史无前例的47.4%。2000年的扩招幅度为23.86%,2001年为19.10%,2002年为14.92%。到2003年,中国普通高校本专科生在校人数超过了1000万。

2003年,正值第一批扩招本科生毕业。中国学术界开始出现研究“过度教育”的一个小热潮。所谓过度教育,就是指岗位应聘者的教育水平超出了岗位实际要求,导致找工作困难,人才高消费以及被迫继续深造的情况。然而,与今天的硕士生甚至博士生开网约车送外卖的严峻局势相比,当时的“过度教育”只是初现端倪而已。

所谓的“过度教育”,不仅仅是教育的问题,而是跟整个经济体系的底层运行规律紧密相连。

一个半世纪以前,马克思在观察当时资本主义世界经济运行状况时,提出了经济危机的概念,指的是资本追求利润导致供给端产能不断扩张,超出了需求端所能承载的上限,导致结构性的供需失衡,必然会爆发猛烈的经济回调,商品大量积压或被人为毁弃,大批工厂减产、停工或倒闭,生产急剧下降,工人大批失业,金融企业倒闭,信用关系崩溃,整个社会经济生活一片混乱,严重时甚至导致饥荒和战争,比如著名的1929年-1933年的大萧条。

问题来了。

在市场经济环境下,受教育的人同样是一种“商品”,这种商品的产能无序扩张导致超出市场需求,同样会导致结构性的供需失衡,从而引发新形态的“经济危机”。比马克思所说的经典经济危机更严重的是,牛奶过剩了直接倒进河里,牛奶又不会提出任何抗议,受教育的可都是活生生的人,过剩了总不能把他们直接倒河里。因此教育过剩引发的危机更加直接,后果也更加严重。

大力发展生产力和大力发展教育,这两件事听起来都是好事,但是却很有可能会导致严重的社会动荡。

这背后隐藏着一个被统治阶级熟知,却又被刻意隐瞒的一个“常识”

社会普通阶层的受教育水平与产业发展水平相匹配,如果超出了产业发展可容纳的范围,就会导致受教育者期望与现实的巨大落差,进而导致他们对现实极度愤怒与不满。而这种情绪就是社会动荡的源头。

一个最近的例子就是2011年的“阿拉伯之春”。阿拉伯国家的教育水平和我们同步发展,但是他们的工业化进程却远远没有开展起来,导致社会根本无法吸纳这么多受教育人口。失业年轻人的愤怒积累起来如同地下的火山,最终通过一个导火索喷发出来,引爆了整个阿拉伯世界。

相反的例子就是我们的邻居印度。要说国内人民平均生活水准,印度远远比不上突尼斯、利比亚、叙利亚在阿拉伯之春爆发前的状况。但是为什么这些国家闹成一锅粥,印度却稳如老狗?原因就是印度人大部分还是文盲,再加上宗教,由于认知受限,即使生活水平低也能接受。

更往前的例子就是上世纪六七十年代,除了中国的知识青年上山下乡,西方主要资本主义国家这个阶段都是革命浪潮风起云涌,原因其实是类似的:大家都开展了一轮教育大跃进,只不过当时中国起点低,主要局限于中小学教育。

二战以前,欧洲以及美国的大学只对少部分权贵阶层开放,对于绝大多数人而言是可望而不可即的地方,基础教育的普及率也不高,

欧洲多数孩子上完小学就不读书了。

1949年瑞典共有1.5万名大学生,比利时有2万名。整个西班牙总共只有5万名大学生,法国的大学生总数刚刚超过13万。

在战后短短二十年里,欧美教育迎来了一轮快速普及,快速提升的劳动力教育水平,推动了战后经济的快速增长,但是随着经济增长扩大的就业水池,却依然赶不上教育扩张的速度,终于在六十年代末,失业以及即将面临毕业后就失业的年轻人,掀起了一场席卷世界的革命风暴。一时间,从法国巴黎到日本东京,到处都飘扬着象征着共产主义的红旗,似乎共产主义眼看就要取得全面胜利。

1968年的法国街头

到了八九十年代,革命运动没有进一步发展,反而偃旗息鼓,直到销声匿迹。原因在于亚洲加入了全球贸易分工,拉低了通胀的同时,创造巨大的增量市场,特别是超过十亿人口的中国加入,极大拓展了全球经济可能的上限。与此同时,以信息技术革命为代表的新经济崛起,给资本以及高等教育人口开辟了一个巨大的增量容器。再加上苏联解体,又释放了一波天量红利,给整个世界经济续了命,经济全球化大幕拉开。

但是,教育与产业结构之间的矛盾只是暂时缓解,却没有得到根本解决,反而让深层矛盾持续累积。新经济高歌猛进的喧嚣,掩盖了钢铁、化工、汽车等传统制造业的衰落和萎缩。以匹兹堡、底特律为核心的五大湖经济区,原本是

漂亮国

第二次工业革命的发源地,却逐渐蜕变为铁锈带,

漂亮国

中产阶级家庭的实际收入,扣除通胀影响之后,近四十年几乎毫无增长。

最近三十年,除了中美两国高歌猛进之外,不仅仅是日本经济迎来了失落的四十年,所有发达国家几乎都迎来了失落四十年。如果

漂亮国

把新经济部分扣除,美国其他部分也同样如此。

随着教育普及化发展和去工业化程度的加深,

漂亮国

美国的过度教育症状已经病入膏肓。

一方面,高等教育费用越来越越高难以负担,很多人甚至终身背上助学贷款,越来越多的美国家庭陷入两难悖论:父母在教育方面进行了巨额投资,以使子女能够维持或达到中产阶级的地位,但与此同时,他们增加了自己退出中产阶级的风险。

另一方面,拿到学位却不代表能找到好工作,早在2017年,就有评论指出 “大学文凭可能正在成为新的高中文凭”。就业水平的下滑,使得高等教育的巨额投资变得更加难以承受。

去工业化在消减工作岗位,但是教育却在不断水涨船高,阿拉伯之春的所有症状,漂亮国一个不拉全有了。这已经成为漂亮国国内政治的“阿喀琉斯之踵”。哪怕就是单纯转移国内矛盾,漂亮国也必须得出去杀人放火了。

过去三十年,全球经历经济持续快速增长的国家其实只有中国。

回过头来再看这场始于二十年前的高校扩招,正好踩中了中国参与国际贸易分工带来的时代红利,为中国各行各业的快速发展提供了充足的人才。也正是因为中国经济逐步进入新常态,增长速度趋缓,难以吸纳足够的就业人口,教育扩张的负面作用开始集中体现出来。

那为什么教育过度扩张的副作用这么大,世界各国还不遗余力地推动教育扩张呢?

这就是所谓的“红皇后效应”。所有的进步都是相对的。为了将自己的基因延续下去,生物不得不拼命进化,但敌人、对手也在不断进化,生物进化就像在跑步机上跑步一样:不进即是倒退,停止等于灭亡。战后世界逐步进入知识经济时代,只有造就更多的高等教育人口,才能推动经济更好的发展,如果慢于对手,就会被无情地淘汰。中国要加入这场进化游戏,也必须遵循同样的规则。

产能扩张的路已经到头,接下来摆在中国人面前的出路唯有全方位的产业升级。通过抢占更多价值链的高价值环节,才能创造出更多的就业蛋糕,容纳更多的高等教育人口。否则,中国过度教育的状况只会越演越烈,甚至比漂亮国还要惨烈得多。

漂亮国

已经是世界霸权的掌控者尚且如此,中国产业升级被打断就会陷入“中等收入陷阱”,等待我们的只有极度内卷和拉美化。

大航海时代,欧洲人是靠前赴后继地往大海里堆人命换来的;工业革命是靠把工人作为消耗品换来的,时代巨轮滚滚向前,涉及巨大格局调整和利益争夺,不可能不付出代价。相对来说,因为教育扩招导致学历贬值工作内卷职场996已经是相对温和的代价了。

这也正是全球危机的总根源:全球产业价值蛋糕就那么多,中国要多分一块,也就意味着别的发达国家手里会少一块。

中国今年汽车出口量很有可能要历史性地超越德国,而汽车对于整个工业体系的支柱性作用无论怎么强调都不过分。光是汽车也是不够的,我们还要商用飞机、半导体、高端装备等等。由于中国有十四亿人,已经超出了所有发达国家人口总和,所有发达国家都惊恐地看着这个庞然大物,同时紧张地护着自己盘子里的口粮。

所以,大家联合起来进行技术封锁,卡脖子那是再正常不过的反应。而中国也只有进行产业拼刺刀,真刀真枪地一下一下把技术短板补上。否则也会传染“XX之春”的症状。

大劫当前,大家都抱着“死道友不死贫道”的精神相互拆台,那么肯定就没有调和的余地了。无非就是画出底线,别闹得一起玩完。

为什么一百年前,德国激进地要打破英国的产业封锁,不惜一国单挑全世界?

因为,经过十九世纪普鲁士教育改革之后,到二十世纪初,德国基础教育普及率已经接近100%,同时也成为高等教育最发达的国家。巨量的受教育人口嗷嗷待哺,渴望更高的收入,更好的工作机会。而德国人所迫切需要的市场、原材料等等,都被当时的世界霸主大英帝国及其盟友所掌握。不打破这种局面只有不断加剧的内卷。所以最后的结果就是世界大战。

德国人在战争中爆发出来的巨大能量,也让全球深刻地看到了全民普及教育的重要性,步调一致地在战后开启了这场“红皇后”游戏,于是就回到了前面所说的故事,直到今天我们面临的局面。

我倒不是说中国要走上德国的老路,而是提醒大家,教育扩张已成事实,接下来不是通过外卷去争夺发展空间,就只能不断加剧内卷。

人类仿佛童话中穿上了“红舞鞋”的小女孩,必须不断跳舞下去直到力竭而亡。

由于技术进步的速度基本符合“广义摩尔定律”(又因为《奇点临近》的作者被命名为库兹韦尔定律),竞争的烈度和频率在未来还会变得越来越高。换句话说,内卷内耗和大国竞争乃至战争,总得选一样。

人类已经中了红皇后和红舞鞋的双重“诅咒”,这就是全球危机的来源。而教育特别是高等教育,就是其中关键的节点。

想要摆脱这个悲惨命运,唯有转换发展模式,摆脱产能扩张、成本竞争的牢笼,打开更高维度的发展空间。

而这一切,又依赖于对现有教育体系进行彻底变革。

相关阅读:

当今全球危机和混乱的总根源到底是什么?