“身体”和“城市”,两个被认为是单维联系(甚至是没有联系)的实体,却在文明史的流淌中,紧密地交缠在一起,城市不仅仅是身体的载体,身体也不仅仅是城市的细胞。如果说城市通过建筑和空间分布规训着身体,而身体体验又塑造着城市,这个堂而皇之的观点在意料之外,却也在情理之中。

撰稿

丨

杜世超

理查德·桑内特(Richard Sennett)教授将人类自希腊以来的城市发展浓缩概括为三个阶段,同时也是三种身体形象(以身体器官命名),又分别对应着城市的三种理想类型:

声音与眼睛的城市、心脏跳动的城市,和血脉流动的城市

。每一种类型都体现着身体体验与城市形象的相互关系。

但是,无论从何种角度,

《肉体与石头:西方文明中的身体与城市》

都不是一部规范的城市社会学或城市传播的例作,但不得不承认它是一部容历史学、社会学和人类学为一体的集大成著作。

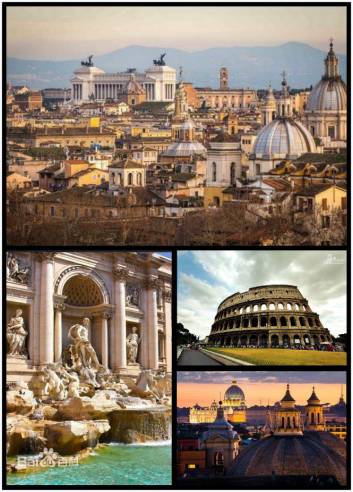

图1. 古罗马时期的城市样貌,重于开放和观看

把城市和身体看作是两个关联概念,更像是一种转喻,而非隐喻。

隐喻和转喻都是在社会科学,特别是人类学和传播学中常用的叙事方式,也是理解意义世界的关键。隐喻是把未知的事物转化为已知术语(或嵌入词语序列)进行传播的方式。隐喻的想象从已知的“文化神话”里产生,而“神话”的特征经过转换便被赋予给了未知的事物,所以隐喻是具有“诗”之特性的语言解码。而转喻是用事物的部分或因子来符号性地象征整体。转喻的本体和喻体之间除了有主从关系,还要有多维的关联性(表里、因果、主客等)。所以说

转喻通过隐匿的方式强调本体的特征,隐喻则通过想象的方式解释意义

。

在《肉体与石头》一书中,作者没有明确表达,但其行文结构和叙事方式是遵从转喻逻辑的,因为虽然肉体和城市可能是两个相似对象(如果从功能论视角出发的话),但更可能存在多维的联系。首先,城市承载着身体,没有生命体的城市不能称之为“城市”,空城只能是空间;其次,城市以身体为本质,城市的魅力是以生命力为表征的,身体在城市中作息、穿越和改造,才构成了城市全部的意义;最后,城市由群体的身体体验所构建,它是适合身体的,而不是天然形成的。

具体而言,桑内特把城市发展史中的三个阶段转喻成身体的三种形态(三类器官),隐匿起城市的物质呈现,而强调了文化表征。

第一阶段由是“声音与眼睛”来表达的希腊与罗马。

在古典时代,人们用声音和眼睛来参与城市生活、塑造城市形象,并且规训自己的身体行为。希腊人注重声音,也就是自我表达和人际交往中的坦诚,所以他们视裸体为高尚,所有的公共建筑都有一个利于聆听和表达的演讲场所。此外,希腊的古典城市建筑都是开放的,街道都是空旷的,这有利于声音的传达。罗马则重视眼睛的观看,所以有更多表演的舞台,强调建筑的“中心感”和秩序。这种观看同时驯化了罗马人的眼睛,使得他们相信权威和秩序(如斗兽场)。

图2. 中世纪时期城市样貌,世俗和宗教充满张力

第二阶段是“心脏跳动”的中世纪和文艺复兴城市。

之所以具有心脏跳动的律动感,是因为有两对城市空间的矛盾构成的张力此起彼伏,城市的公共空间被占据。第一对矛盾是基督教徒虽然生活在现实的城市空间中,但心灵却转向上帝,避免被现实所承载(“天上之城”和“地上之城”),所以中世纪城市的建造转向内部气氛的营造,却丧失了现实的落地感。第二对矛盾是商业经济的复兴对于基督教伦理的冲击,尤其是对教会城市空间的冲击,于是各个领域内的统治精英开始出现,并且将公共空间私有化。这一时间段的城市改造无疑是惊心动魄的,是神圣与世俗对心灵的拷问,也是具有心跳律动的此消彼长。

第三阶段是如同“血脉流淌”一般的现代城市

,这个时间段的城市设计以通畅、迅速和舒适为核心,就如同人身的血液循环系统一般,城市之间的联结通达成为最重要的结构特征。但是也正如同城市人沸腾的热血一般,这种设计给生活提供便利的同时,也排斥了城市参与和对城市公共空间的停留,个人主义取代集体意识,人们的感觉和感受能力越来越弱。我们可以想象,当一个人的血液流动过快时,他一定极度亢奋而无法冷静思考与感受。所以舒适和快速是以麻木人的同理心为代价的。

桑内特对城市发展三个阶段,或称三个类型的转喻是极具魅力的,因为眼耳、心脏和血脉,不仅是当时城市设计的关注重点,也是对当时城市特征最直观的符号化所指,而且城市生活中的生命体也正经历着眼耳、心脏和血脉的细微转变。如此,城市与身体的多维关联就通过转喻的对应所呈现。

桑内特在描述完现代城市之后戛然而止,尽管字里行间透露出对现代城市设计和发展的忧虑,但没有言明,也没着重笔墨,相反这似乎是他留给读者的一个思考题。

但从对古典时期对城市描绘的酣畅伶俐,到中世纪的抑扬顿挫,再到现代社会的未竟其语,我们不难看出这种急转直下背后,是对现代城市危机的担忧。那么现代城市危机从何而来?

《肉体与石头》的扉页上就赫然援引了亚里士多德“城市是由各种不同的人所构成的,相似的人无法让城市存在”之语,城市与城市中之人的趋同,使得城市逐渐失去了应有的活力。尽管不能否认现代科学技术赋予了城市以源源不断的动力,但其精神力每况日下。换言之,

城市越来越让人乏味

。

这种乏味首先源于

身体的被动。

随着城市的扩张,越来越多涌入城市的个人拥有循环移动和舒适的特权,这些特权分化了对共同命运的信仰。正如托克维尔所注意到的一样,城市中的个人对于彼此间的共同命运感到陌生,共同生活变成了弥漫着腐败气息的古老名词,我们不断减少与他人的身体接触。

高速移动移动中的身体(无论是主动的移动还是被动的移动)按照标准化的姿势,被固定在狭小的空间里,丢失了环境与感官。桑内特带着忧虑写道:“今日,随着想要自由移动的欲望已经战胜了感官对空间的主张,身体移动了,但现代流动的个人却也遭受到触觉上的危机:行动让身体的感觉能力降低了。”

此外,人们的身体开始追求舒适,这也是身体无法符合高强度移动之后被动的逃离。生活在城市里的人们对这样的场景不会陌生:结束一天的工作后匆匆回家,甚至连饭也顾不上吃,就我在沙发上或被窝里,等待睡意的到来。这种生活越舒适,与社会环境的联系就越少,人就变成越孤立的个体。

城市的发展促生了孤立,也使人们不得不孤立。所以身体是被动的,当然也是人们“主动地”选择了这种被动。

乏味城市的第二个来源是

趋同

。随着全球化的进一步弥散,人们政治、经济、文化的互动将人与环境的互动(也是最本质的互动)压缩到了最小。为了凸显出人之本位,城市设计者们理性而缜密地将空间合理化,以适应高效便捷的目标。所谓“科学化”的背后是“趋同”,我们能轻易地在世界各个角落看到相似的地铁网络,高楼大厦,甚至市政厅;那些一沉不变快餐店和便利店并没有成为城市的点睛之笔;街心花园和市民公园也只是理念的附庸。

尽管我们越来越武装城市,但城市已然开始衰老。

图3. 现代城市的四通八达,强调迅速与孤立

城市气质被化约进入国家气质,国家气质又被化约进入现代性气质,我们失去了独特的美感。如果建筑承载了记忆,那么我们正在丢失记忆,精神力毫不充沛的城市中的身体,没有记忆,也同样是乏味的。或许现代生活中逐渐盛行的“回归”并不是偶然。这并不是说那些严格区分种族和等级以建造城市互动可能的时代是理想的时代,却是在试图纪念为现代性牺牲的非惰性的本质。在创建和利用城市方面,文化曾经起到非常重要的作用,但现在的城市理念却在造成文化的缺失和人们心灵的麻木。人类只有重新回归身体,回归感觉,才能真正恢复被现代城市文明所排挤掉的人的身体和文化。