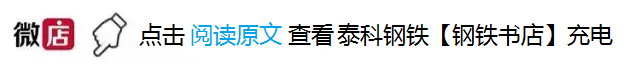

作品《父亲》

这幅画相信大家一定都见过,作者罗中立大家早已耳熟能详,但是如果小编告诉你罗中立在钢厂当过十年的锅炉工,你肯定意想不到!是的,29岁是他还是达钢的一名钢铁工人,是高考改变了它的命运!

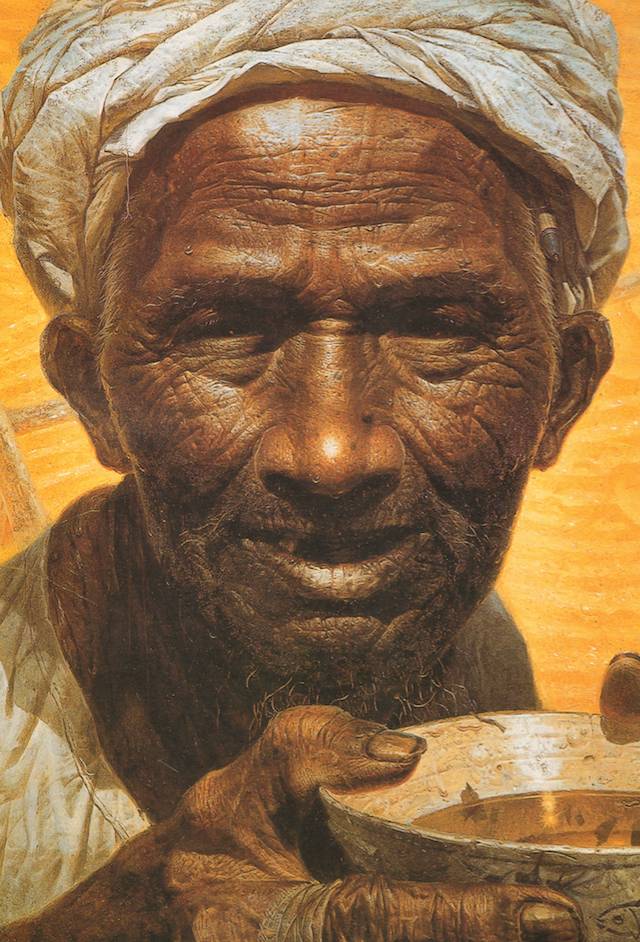

罗中立接受采访

过河

即便过了四十年,罗中立依然清晰记得1977年那个夜晚的每一个细节:他从忙碌了一天的锅炉车间离开,仔细挑了几幅拿得出手的画,便背着画架,沿大巴山下的州河独自走了十几里路,去达县报名高考。

快进城时,要在塔坨坐船。

冬夜,大雾,烟笼寒水。在河边能听得见船桨拨水声,却看不见河上的摆渡人。

罗中立站在岸边扯着嗓子喊了一声——“过……河……”

对面给了一个回音,渡船穿过大雾慢慢靠近,一盏马灯忽明忽暗。

罗中立画了很多过河的场景。

1977年,他趟过人生中最重要的一条河,考入四川美术学院油画系,成为恢复高考后的首届大学生。

那年,罗中立29岁,已经在达县钢铁厂当了十年的锅炉工。

达县:和爱情有关的承诺

多少浪漫的故事,都和桥有关。

后来,罗中立带着儿子罗丹回达县时,不止一次指着东风桥对他说:这,就是我和你妈妈第一次约会的地方。

东风桥静立在凤凰山下,桥下的州河水浪漫而静谧。

为这次约会,罗中立等待了三年。

三年前,他在达县街头和陈柏锦擦肩而过。那一瞬间,他站在原地,看着她的背影一直消失在视线中——“这辈子非她不可了”。

新婚旅行,罗中立带夫人爬长城

以后每一次进城,他总希望能再邂逅这位惊鸿一瞥的女孩,但直到三年后,经朋友的穿针引线,两人才第一次坐在了一起。

在罗中立的炽烈追求之下,他们相爱了。

罗中立出生长大在重庆。父亲作为业余画家的绘画天分遗传给了他。

1964年,罗中立以第一名的成绩考进四川美术学院附中,满以为在这可以实现童年的理想,但在那个讲究“又红又专”的时代,一味地用功学习,是要遭批判的。他只能和几个要好的同学偷偷摸摸翻出围墙去校外画,饶是如此,还是被列为了“白专”份子。

附中时期的罗中立,他正在写生

十几岁的少年每天想冥思苦想自己和贫下中农有什么差距,由衷地希望改造自己。当1968年高中毕业时,他便毫不犹豫地报名去了离家两百多公里的达县,当一名响当当、硬邦邦的钢铁工人。

罗中立(右一)在达钢工作。

“那个时候很荣耀,穿一身劳保服,有劳保皮鞋,有线织白手套。每个月还有白糖、一点猪油,这在当时都是稀缺物资。我觉得终于脱掉了知识分子的皮,走进了工人阶级队伍,成为他们的一员。心里非常的高兴,在车间里干活非常卖力,跟我的师傅,跟我们的师兄弟们,钻在锅炉里面,最吃苦、最笨拙的活都抢着干。”

图为罗中立(前排左一)与达钢的工友们的合照。

闲时,罗中立还在画画。

那时,政治运动在全中国已是如火如荼。达县也概莫能外。

大标语、大字报铺天盖地,各行各业都开辟了自己的“大批判”专栏。作为重点单位,达钢的“大批判”专栏,就排在了县城主街的“头版”位置。每一期大批判时,罗中立就从车间被抽调到厂部,给专栏画宣传画。

这些宣传画很快让罗中立在达县小有名气。

更重要的是,他在县城换专栏时遇见了她——陈柏锦。

古今中外,大约每一个准丈母娘面对前途不明的文艺青年都会提高一分警惕。

看着罗中立,这位身为高中校长的母亲理智地使出了拖延术:你们过几年再谈吧!

不羁的艺术青年拍着胸脯说出了当时听起来并不十分靠谱的豪言壮语:我可以靠画画养活她!

图为罗中立与陈柏锦在比利时

1977年,已经是罗中立来到达县的第十个年头。

那年秋天,当恢复高考和四川美术学院要在达县招生的消息传来时,达县大大小小的文艺青年都轰动了。

罗中立却不以为然。和陈柏锦已经恋爱多年,眼前还有什么比结婚过日子更要紧的呢?工作之余,他忙着去山里办木料、请木匠,为未来的小家庭打一套家具。

这种节奏被那天午后的一个电话打断了。

女友的电话打到了车间,车间辗转找到了在外执勤的罗中立,等罗中立赶回来回电话时,天色已晚。

陈柏锦在电话中简单转述了父母的愿望:“罗二哥,爸爸妈妈说,现在机会送到家门口了。达县这么多画画的,你的学生都去考了,你也应该去报个名。”

来自女友家庭的号召力不可抵挡。

罗中立马上应承着:“好,你们有这个想法我就去,马上去报名”。

那位睿智的女校长大约从未想过,自己的这个愿望将会怎样把一个锅炉工推进中国当代美术史的显眼位置。

这一天,已经是1977年高考报名的截止日期。

当罗中立沿着州河走了十几里山路赶到招生办驻地达县县委招待所、敲开工作人员的房门时,夜已经深了。负责招生的军代表看着灯光下这个风尘仆仆的年轻人,正儿八经地告诉他:“报名已经截止,按规矩办,明年再来。”

罗中立为难地说,明年就三十了,年龄就过了。

这扇门没有把他关在外面。美院附中毕业生的身份,让招生组里一位来自附中的老师当即决定对他网开一面,罗中立的名字,被补在达县考区的最后一位。

就这样,罗中立被一脚踹上了1977年高考的末班车,人生的河流,从此转向。

重返黄桷坪

1977年12月,和全国五百七十万考生一道,罗中立走进了尘封了十余年的高考考场。

那一天,他紧紧张张地走进考场,又非常焦虑地走出来,忐忑不安地告诉在家中等候消息的女友:时间不够,时间不够。作文没有写完,政治也没有答完美。考完之后的好多天,试题还一直在脑中盘旋,挥之不去。

在一个冰消雪融的日子,在锅炉房上班的罗中立被叫到了宣传科说“有好事,你要请客!”

图为罗中立的大学时代。

1978年的春天,30岁的罗中立成为四川美术学院77级油画系的大一新生。他回到出生长大的重庆,又一次跨进长江北滨黄桷坪的川美校区。

浩劫过后,春风苏醒,山城重庆依旧妩媚多情。

川美宽松、包容、自由的环境,让日后在中国画坛炙手可热的罗中立、何多苓、张晓刚、周春芽、叶永青等一批画家在这里纵情成长。

重返校园,罗中立像任何一个压抑许久又重获自由的年轻人一样,精力好得无处安放。自由地画画、高声地歌唱,把比自己小十来岁的同学举起来在空中打转:

“文革结束了,回到学校已经是一种大开放、变天的感觉,走路都是蹦蹦跳跳。大学这四年,是我人生秉性宣泄得最彻底,最无遮拦的四年,真的是很痛快的四年,人生当中最美好的四年。”

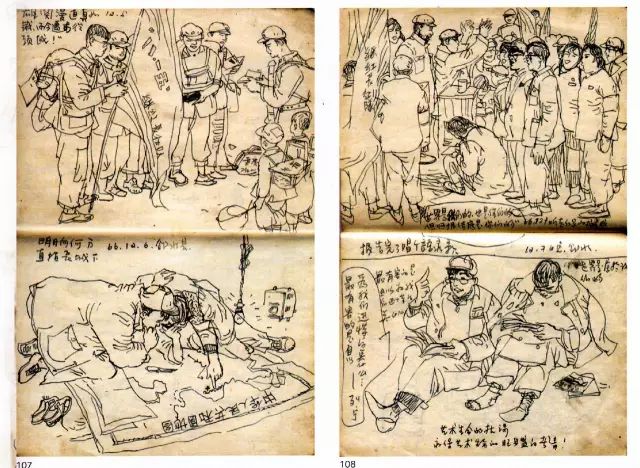

罗中立画的连环画

除却精神层面的大获自由,他却对自己的专业兴趣寥寥。

罗中立本属意国画,因为国画专业不招生不得已进了油画系的门。

大学最初两年,他把大部分时间花在了连环画上,画一张挣一元钱,画完一本一百多页的连环画能挣一百多元钱,人民美术出版社出版了他的《水浒故事》《曹操的故事》,让同学们羡慕不已。

油画老师杜永樵直摇头,说:“罗中立我看你好好画连环画算了,油画你是画不出来的。”

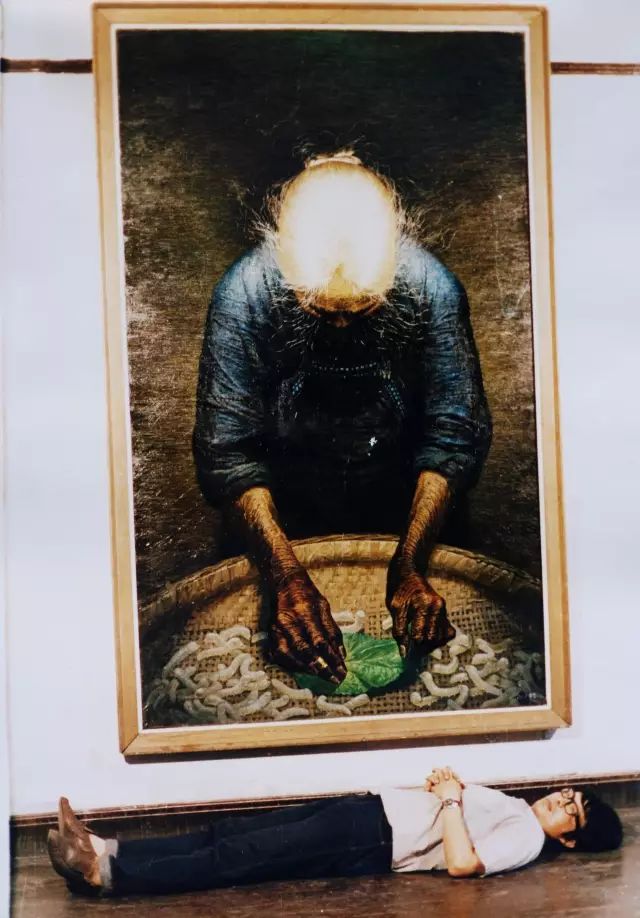

罗中立大学时代(在作品春蚕前)

八十年代初,那是一个让人心潮澎湃的年代。各种艺术流派随着国家的开放涌入中国,偏居西南的重庆也不例外,年轻的艺术家们迫切想要证明自己。

在1980年初的第五届全国美展上,四川美术学院走出“伤痕美术”大放异彩,油画系程丛林、高小华摘得了大奖,罗中立尝试着画了几幅油画,也入了围。

他头一次觉得,或许应该调整一下自己艺术生涯的规划了:

“全国美展在我们心目当中是那么遥远,那么神圣,现在我们在二、三年级就可以一下子进入这么多作品,原来油画我还可以试一下。”

罗中立在画室

那年夏天的四川美院,灯火彻夜不熄。罗中立和同学们都在为第二届全国青年美展挥洒激情。院长叶毓山专门腾出几间宿舍给大家充当画室,罗中立冥思苦想,什么样的题材才能让自己脱颖而出?

十年达县生活、中学时在大巴山当美术教员的日子一次次浮上心头:文革已经结束了,他下意识地不愿再重复过去的“红光亮”模式,他想画很真实的东西,想画一个农民,大巴山的农民。

初见大巴山

在美院附中读高中时,为响应“教学为工农兵服务”的号召,罗中立第一次离家,来到大巴山深处的平昌县驷马公社当小学美术教员。

这一路走了两天两夜,几十个中学生拿着被盖坐在敞篷货车上,一脸的灰尘和泥土挡不住少年们一路放歌的热情。

到了驷马公社时,天已黑尽。一行人深一脚、浅一脚地走到山顶的破庙——当地的小学。教室里面聚集了很多人,火把把夜晚照得透亮。生产队长开始喊每个学生的名字,叫到名字的就出列,等几十号人都分完之后,每一家便带着分到的学生下山,回自己的场院。

一簇簇火把又像小火龙一样从山顶流下来,游动在田埂上,分开、分散,消失在茫茫夜色中。

罗中立住的那一家姓邓,邓家有个老人叫邓开选。晚上,邓老人和罗中立睡一张床,他的烟杆很长,罗中立在这头给他点上,他斜躺在那头抽,一边抽一边聊天。

罗中立重返大巴山与邓家人在一起

第二天一早起来,扫地、担水、吃饭。

“吃红薯洋芋饭,只有一点点米,他们就一定要把白米给我吃,我就一定要舀下面的红薯。”

第一次离开城市到大巴山,淳朴、勤劳、坚忍的大巴山农民形象,像一颗种子播在罗中立的内心深处。

邓开选老人,后来成了罗中立成名作《父亲》的原型。

《父亲》与成为父亲

曾目睹过文革时期重庆惨烈血腥的武斗场景,感受过社会动荡带来的巨大不安全感,罗中立更怜悯、感念农民在动乱年代依旧俯身土地,苦苦支撑着这个国家。

作品《父亲》各阶段草稿合照

在画了《守粪农民》《粒粒皆辛苦》《生产队长》几幅初稿之后,罗中立最终剥离了画面中的故事性和文学性,他决定:画一个极度写实的农民头像,并且用画领袖画像的巨幅尺寸。

6平米的画室,为了得到最大的空间,他把画架支在了画室的对角线上;没有足够大的画布,他请教研室的秘书一针一针将两块画布手缝起来。

“每天把同学画完的颜色板上刮下来的废弃颜料拿过来做底,用干掉的馒头渣渣和在里面,做得很粗糙,做了底之后再在上面慢慢地、一笔一抹的画出来,有的颜料要刮,但尺寸太大画刀又刮不下来,就从家里带了把菜刀来刮。”

罗中立在大学时期创作

重庆的夏天热似火炉。

白天,罗中立光着膀子在画室画《父亲》脸上的每一道皱纹;晚上,就爬上房顶睡觉:

“有一天晚上,暴雨说来就来,雨点打在身上突然冷起来,半夜惊醒。那一瞬间,大家一下子都集中在洞口,每个人都抱着自己的枕头或者毯子,挤在那,路灯照下来,每个人的脸上都有光,但每个人都不说话,一个个地排队钻下去……”

罗中立的画终于完成了。

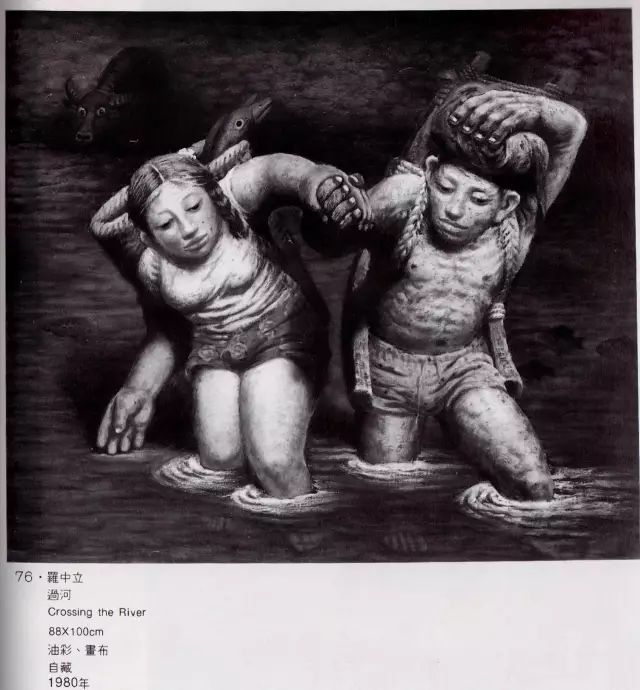

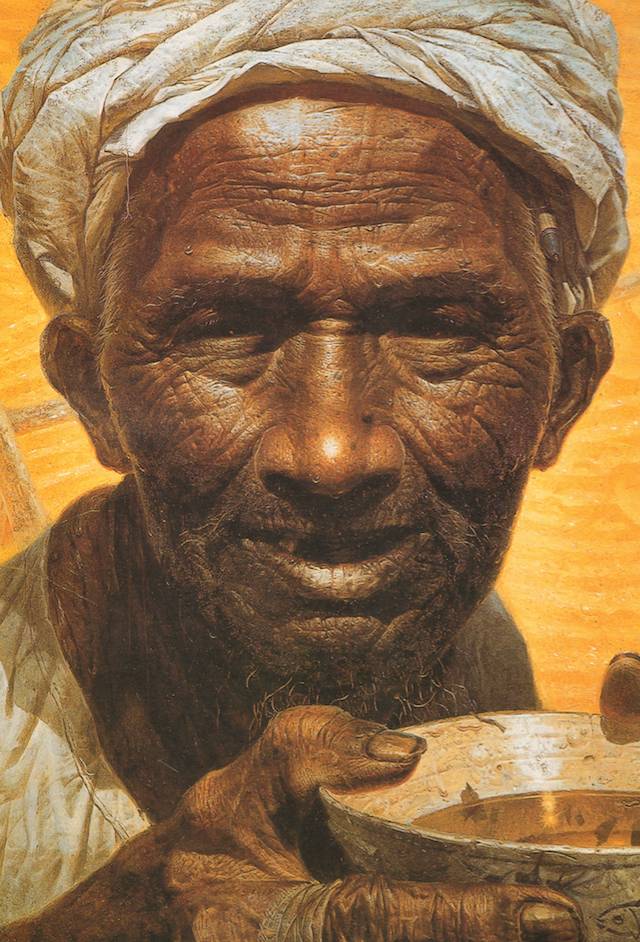

高2米22,宽1米55的画布,金色背景之上,一张古铜色的老农面庞。沟壑般的皱纹、残缺的牙齿、干裂的嘴唇、稀疏的须发纤毫毕现,双手捧着一只粗瓷茶碗,指缝中还残留着泥垢,眼神在幽暗的光影里朦胧不清。

作品《父亲》

一个大巴山农民的形象,千百年来中国农民的形象,被毫无矫饰地搬上画布,如此清晰,如此真实。

“那幅画有点凶险,你最好不要拿去展览。”疯狂的革命年代才刚过去,上岁数的老师心有余悸。

《父亲》还是以无可比拟的优势获得第二届全国青年美展一等奖。当获奖的消息传来时,罗中立也迎来了新的身份——父亲。罗中立说,当他抱着刚出生的儿子,从中央人民广播电台的节目中得知获奖消息的瞬间,和那天他敲开县委招待所的门报名高考一样,永生难忘。

中国美术馆给他寄来获奖通知和收藏证明,以及四百元收藏费。班里的同学都说:

“罗二哥踩了狗屎运了,请客!请客!”

《父亲》引发的轰动还在继续。

有人说,它宣告了“一个神的时代的结束和一个人的时代的到来”。

自那以后,罗中立再没有画过连环画。

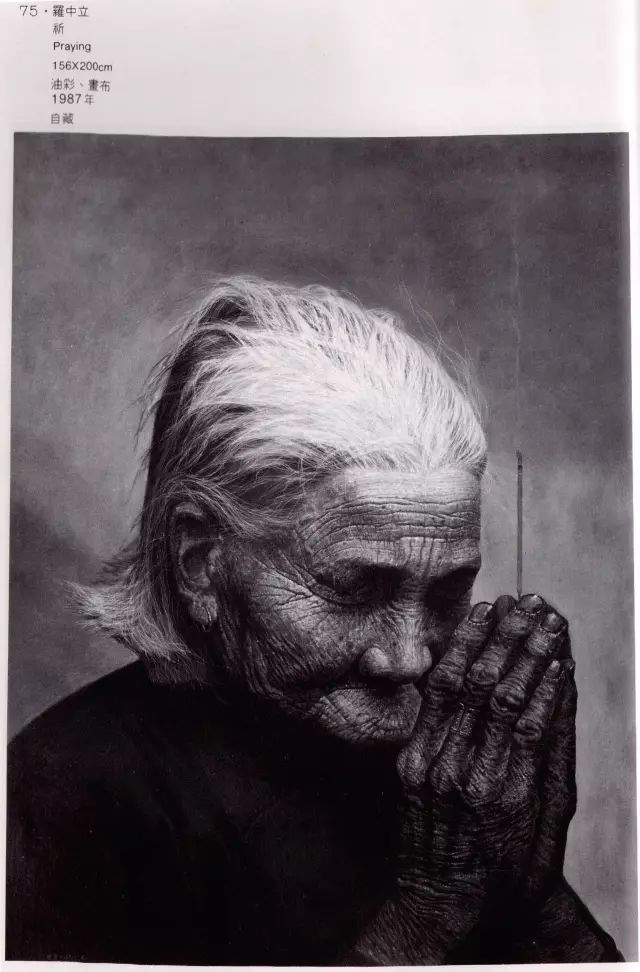

罗中立作品《祈》

罗二哥,院长你都敢当?

沙坪坝虎溪镇,重庆大学城,四川美术学院新校区。一侧是罗中立美术馆,一侧是三百多个工作室构成的红砖建筑——虎溪公社。

这里是大学城的地标。

退休前,罗中立在母校四川美术学院担任院长,长达十七年。川美的老老少少管他叫“罗二哥”。

当院长这件事,一开始他是拒绝的。

1986年罗中立从比利时留学回国时,院长叶毓山便希望他以后能够接替院长位置,被他婉言拒绝。

“我当时还劝叶院长,我不当,你也不要再当了。我们都是正出作品的时候,以后美术史只记得住作品,记不住你曾经当过什么院长。”

11年后,1997。

重庆直辖,与四川分家。一批教师离渝赴川,川美面临分崩离析。罗中立临危受命,从一个普通教师被推上院长的位置。

川美虎溪校区

昔日同窗何多苓曾取笑他:“罗二哥,院长你都敢当?”

后来,也有人说,川美虎溪校区,是罗中立超过《父亲》的一件作品。

他用11年的时间,按照心中的“理想国”,一笔一画涂绘出这片新校园。这其中既倾注了他对大学时代那种开放自由氛围的追求,又饱含了改变当年在6平米画室创作《父亲》那种局促场景的渴望。

“从附中、大学、到普通老师,每个阶段你都经历过,你知道这个学校应该是什么样子。喜欢什么样的老师,喜欢什么样的课,喜欢什么样的作息时间,甚至什么样的饭菜,其实都在心中。我理想中的校园,其实就是我们大学时代学校给我们的那些美好记忆,我们在成长过程中受益的那些元素,我希望把这些都集中在新校区里。”

如果没有高考

如今,油画《父亲》仍然是中国“最忙的老人”,游走于世界各地的展览。中国美术馆的借条堆了一摞摞。

川美虎溪公社,罗中立还在尝试用各种绘画语言描摹着大巴山。

罗中立与夫人陈柏锦

在美术圈里,他被笑话为被科技淘汰的人。没有手机,夫人陈柏锦替他打理一切。一起走过四十多个年头,两人不曾红过脸。他半开玩笑说:“我还是兑现了我的诺言,用画画养活你。”

罗中立偶尔也会和人聊起,如果没有1977年那场考试,自己的人生会是怎样:

“那年恢复高考,当我走进考场、当我接起电话准备去报名、当我敲开招生组那个招待所的门的时候,实际上已经在走另外的一条人生道路。

我有时候会回达县去看我的师傅、我的师兄弟。如果没有高考,我现在退休了,就跟他们坐在一起,打打麻将、喝喝小酒。”

来源:中国之声,泰科钢铁整理编辑

欢迎参与讨论,您知道的正是大家所需要的!更多钢铁信息、技术交流,请访问泰科钢铁网!商务合作请加微信itecheast。