陈建华 杨华 黄文东

茂名市人民医院药剂科

【

摘要

】

目的

分析某院近两年由中药制剂导致的不良反应类型及原因,为探讨中药制剂用药管理提供策略,减少不良反应(ADR)的发生。

方法

随机抽取统计 2015—2017 年期间 78 例某院门诊及住院部上报的中药制剂发生的 ADR 案例,回顾性分析中药制剂引起 ADR 的相关因素,包括年龄、性别、给药方式、中药剂型、ADR 影响的器官或系统。

结果

通过分析 78 例 ADR 报告发现,女性患者不良反应发生率比例(56.41%)大于男性(43.59%),61 岁以上的老年患者居多,占 41.03%。静脉滴注的给药方式占主要比例。不良反应发生时间主要为给药后 1 h 内,比例为 83.33%,与其他时段比较差异有统计学意义(

P

<0.05)。中药制剂不良反应主要累及皮肤及其附件的比例最大,为 35.90%,消化系统排在第二位,占 14.10%,其 ADR 发生率明显高于循环系统以及呼吸系统,差异有统计学差异(

P

<0.05)。

结论

某院中药制剂 ADR 的影响因素主要是患者年龄、性别、药物剂型以及使用药物途径不当等,应重视 ADR 的监控和管理,合理使用中药制剂,以提高临床用药的安全性和有效性。

【

关键词

】

中药制剂;不良反应;分析

我国的中药临床使用历史悠久。随着现代制剂技术的迅速发展,在中医药理论指导下,应用现代提取技术从中药中提取有效成分而制成的中药制剂不断增多,包括片剂、膏剂、丸剂、气雾剂、胶囊、注射剂等

[1-3]

。由于中药制剂在临床上的效果温和、持久、不良反应(ADR)小的优点得到部分医师的认可,觉得中药制剂是天然的安全药品,不易发生ADR

[4]

。据报道,近年来我国不合理用药比例达12%~30%,每年因药品不良反应入院治疗的患者超过 250 万人

[5]

。本研究探讨某院近两年来发生中药制剂 ADR 病例的情况,回顾性分析已上报的 78 例中药制剂 ADR 报告,为促进该院中药制剂的合理应用提供理论依据。

从某院 2015—2017 年期间上报的中药制剂 ADR 报告中随机抽取 78 例,回顾性分析上报中药制剂 ADR 报告。所有入组患者排除没有其他任何药物干扰影响,不良反应均为相应的中药制剂导致。

主要根据《药品管理法》和《药品不良反应监测管理办法(试行)》制度,通过医院系统提取不良反应报告的数据,回顾性分析某院近两年中药制剂引起 ADR 的相关因素,包括年龄、性别、中药剂型、给药途径、给药时间以及 ADR 影响器官或系统,并针对相关重点因素制订相应干预措施。

采用统计软件 SPSS.10 对相关因素,包括年龄、性别、时间、中药剂型、给药途径、给药时间以及ADR影响器官或系统等数据进行统计分析,比例资料用百分比表示,比较数据采用χ2检验,

P

<0.05 为差异有统计学意义。

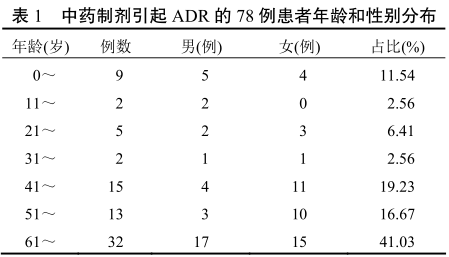

从表 1 中可知,78 例患者 ADR 报告中,男性发生例数有 34 例,女性发生例数有 44 例,女性发生率高于男性,但性别比较差异无统计学意义(

P

>0.05)。发生 ADR 患者年龄分布较广,在 1~89 岁均有发生,平均年龄为(51.25±24.09)岁,其中年龄大于 60 岁的老年患者明显比其他年龄段患者多,占 41.03%,差异有统计学意义(

P

<0.05)。

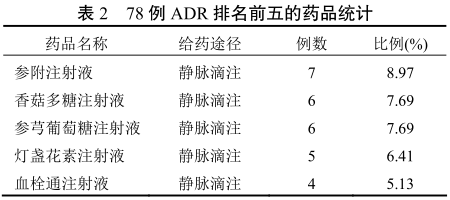

发生 ADR 的药品种类包括活血化瘀类、清热解毒类、抗肿瘤类、保肝护肝类。从表 2 可知,排在前五的均为注射液,分别是参附注射液、香菇多糖注射液、参穹葡萄糖注射液、灯盏花素注射液以及血栓通注射液。

通过比较分析入组的 ADR 案例,主要给药途径为静脉注射,占 87.18%(68 例),而经口服占比为 11.54%(9 例),还有 1 例局部外用制剂,占 1.28%。静脉注射的给药方式与其他给药方式相比,差异有统计学意义(

P

<0.05)。

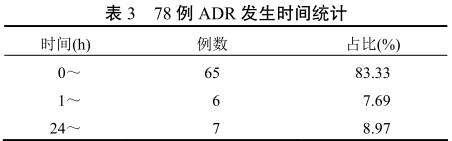

通过比较分析 ADR 发生时间显示,大部分集中在给药后1 h内,与其他时间段比较差异有统计学意义(

P

<0.05)。见表 3。

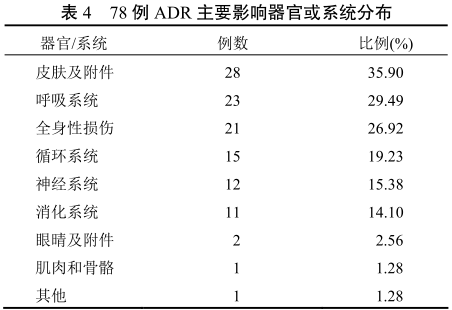

由表 4 可见,ADR主要影响器官或系统为皮肤及附件,包括皮疹、药疹、瘙痒、红肿及面部潮红等,其次为呼吸系统,包括咳嗽、呼吸困难、气促、哮喘及喉水肿等,皮肤及附件和呼吸系统的ADR发生率明显高于其他系统,差异有统计学意义(

P

<0.05)。

✔

通过此次研究中药制剂ADR报告分析可知,女性患者发生ADR的比例高于男性患者,可能与男女之间生理状况差异有密切关系。女性患者身体比较较虚弱,免疫功能低下,对药物的耐受性不如男性,容易发生药物的ADR。本研究也发现,年龄因素与ADR发生率存在一定关系,比如老年患者发生ADR的例数比其他年龄段的要多,大于60岁的患者占41.03%,可能是老年人在生理、心理方面处于衰退状态,同时由于大多数老年患者合并有多种疾病,经常服用多种药物

[1,6]

。因此,临床医师对老年患者的药物选择应注意谨慎,特别是药物剂型、给药方式以及联合用药方案等多加小心

[7]

。本研究比较分析发现,发生中药制剂ADR的时间段主要集中在给药后1 h内,这提示临床医护人员在给予患者使用中药制剂时,特别是通过静脉注射给药的剂型,应加强临床观察,如果发现异常应立即停止给药,同时对所产生的ADR 症状给予及时处理,以减少对患者的损伤。

✔

本研究统计的ADR所涉及的药品种类较多,剂型主要集中在注射剂,由于现代提取技术的缺陷,中药有效提取物不能完全得到纯化,含有杂质等致敏成分,这些成分极易引发过敏反应

[8]

;另外,由于某些中药制剂的有效成分本身可能就是高致敏物质,亦容易引发过敏反应

[9]

。因此在临床用药过程中,中药制剂使用也需要遵循药物的基本原则,“能口服给药的,不选择注射给药,可以肌内注射给药的,不选用静脉注射或滴注给药”

[10]

。

✔

引起ADR发生的因素除了患者自身条件差异以及药品剂型等因素外,同时临床应用过程中仍然要注意以下问题:①给药剂量:给药剂量不合适往往会导致ADR

[11]

;②静脉滴注速度:过快或过慢的输液速度均可引起ADR发生,因此应注意输液滴速;③临床合并用药:临床治疗中使用中药制剂合并其他药物治疗时,特别是中药注射剂联合用药需注意和遵从中药配伍禁忌,若配伍不当,可引起pH值改变、难溶性微粒增多,引发静脉血栓或肉芽肿等,临床应特别注意

[12]

。

✔

针对前文总结的可能引起中药制剂发生ADR的原因,制订相关药品管理措施:①提高医疗工作者对中药制剂 ADR 的重视程度,加强对相关知识进行培训,使医师与患者具有“是药三分毒”的意识,同时严格遵守中医中药辨证论治的原则,对患者进行准确辨证指标,避免中药制剂的不合理使用;②有关部门需严格把控药品采购标准,加强对中药制剂质量标准的制定以及质量监控,对中药各流通环节实行全程监控,特别是加强对致敏物质的检测和监控,提高中药制剂的安全性;③尽量避免与西药的同时使用,原则上应单一用药;④临床问诊时需特别留意患者是否有过敏史,对过敏性体质的患者应谨慎使用药物,同时加强用药监测;⑤提高临床医务人员对发生 ADR 药品的上报意识,对突发 ADR事件能够做出及时处理。

✔

由上可知,引起中药制剂的ADR是客观存在的,导致产生的相关因素也是多方面的。所以,临床医师要充分正确科学地认识中药作用,特别是中药注射剂的质量监控,同时加强医护人员对中药制剂的辨证论治的宣传和培训,才是减少、防范中药 ADR的重要而有效的途径。