你有没有觉得,热爱阅读,正在成为现代人一句

看似伟光正、实则假大空

的话。

随便在街上问一个人,“你爱读书吗?”

“爱”

“最近读过什么书?”

……

许多人会选择沉默,或者暂时性失忆。

生活中总有各种各样的事情在纠缠

刷下微信、围观微博、沉溺抖音、瞄眼股市……

你能留多少时间给读书?

所有的媒体、老师、长辈、电影、微课都在告诉我们,没有什么人不应该读书,没有什么时候不应该读书。

但谁来告诉我们,哪些书本可以不必读?哪些书不值得读?

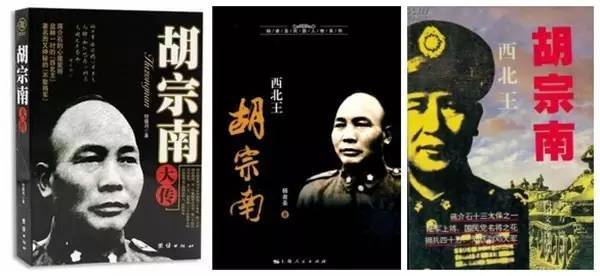

如果一本人物传记的书,连封面人物都“张冠李戴”,还值得读吗?

国民党军事将领的运气也不比北洋军阀好多少。胡宗南(1896—1962)有两本传记封面都用的是汤恩伯(1898—1954)(上图左一、左二),另一个版本《西北王胡宗南》封面印的是白崇禧(上图右一)。

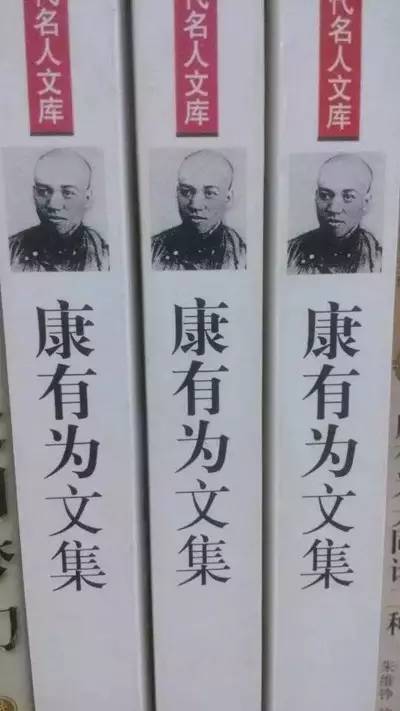

《康有为文集》的封面上赫然印着梁启超。

康有为的棺材板压得住吗?

不是所有书都值得花费时间去读

,尤其是那些注了水的书。

现在市面上的许多书其实是粘贴-复制的产物

,洋洋洒洒几十万字,翻来覆去说着几个浅显的道理,又或者一个简单的道理列举几十个事例,看起来内容是“充实”的,实则信息密度很低。

2018年出版25.5万种图书,有多少是文字垃圾,遮蔽我们的视野;

有多少书成了人家成名的阶梯、赚钱的工具、晋升的跳板

,我们为何要跟着别人的步伐亦步亦趋?

现代社会信息传播的渠道和载体那么多,书籍早已经不是唯一的媒介,甚至也不算最重要的媒介了。

读一本书是阅读,读一篇文章就不算阅读吗?

微信掀起的新媒体浪潮,让阅读重新回到了“文章”这个基本单位。一篇“信息密集度”高的好文章,完全可以比得上一本粗制滥造的书。

一篇发人深思的文章能带给你的收获,绝对超过让你一头雾水的一本书。

在一个信息匮乏的时代,为数不多的书籍人们会翻来覆去读,不是经典也成“经典”了。而在信息过载的社会,太多的噪音、假象、反转充斥在人们的感官世界。

一些顶尖的期刊,却在市场竞争的条件下必须要保持“信息密度”“观点价值”“论证合理”。

一篇深度新闻报道花费的时间成本、智力成本,完全不亚于一本书。

不仅如此,

杂志也有自己的品格

调性

。

《南风窗》

叙事公允而独立、风格冷静而优雅,为普通百姓理解国家治理打开了一扇没有玻璃的窗;

《财经》

就是那么拽,它的“封面文章” 都是深度报道,具有”资治通鉴“的价值,那些如匕首般的文字,揭露了中国股市界的黑幕,尖锐批评证券市场丑恶现象,搅得中国金融市场改革天翻地覆;

《科幻世界》

,一个《三体》诞生的地方,一个中国科幻人有尊严坚持了40年的阵地……

那些几百期杂志累积下来的内容,难道还不能成为一本书吗?

阅读不分贵贱,读杂志并不比读书差。

其实,更想跟大家分享的是一种APP时代的阅读方法。

互联网兴起后,我们能够通过更多的渠道获得有价值的资讯,通过更低的费用来获得更多的价值。每本杂志都可以自己做一个付费的APP,但这样对于读者来说太不划算,所以,必定会有人做一个杂志期刊的平台,将各种优质的期刊杂志放在一个平台上。

这提供了一种许多人梦寐以求的阅读方法:

对读法。

当一个热点事件爆发后,由于媒体行业的惯性,各个媒体都会争相报道。不同于一般报纸的“浅层次叙述”,期刊杂志更加注重对于事件的深度剖析与解读。

同样一件事,不同杂志的作者们处在“暗竞争”的氛围下,不得不挖空心思再深入一点、再独特一点、再较真一点。

因此,你能通过各大期刊对于一个热点事件的解读,来丰富自己的认识。

盲人如何看到大象?

一个盲人摸象,得到的大象印象是破碎的。如果一群盲人都在摸象,你就能通过他们的叙述,勾勒出一头大象的样子。

这是我们这个时代读者的先天优势。

所以,知道“葫芦时刻”APP问世后,我们决定把它推荐给你。

这些好杂志的订阅费少则三四百,多则七八百,着实是一笔不菲的花费。

现在,一

个APP就够了,200多种主流杂志悉数收录。

用五杯咖啡的价格

解锁 200多种主流精英杂志的全年阅读权

【研习社粉丝专属福利

】

原价256/年

,限时6.6折

仅需168元/年

相当于0.46元/天

3月6-9日限时优惠!

成为

「

葫芦时刻大会员

」,

以一年不足一本杂志的订阅价,用手机看超过 200 种正版杂志。涵盖文史、人物、时政、军事、商业、财经、文学、小说、生活、百科、时尚、娱乐等几乎所有品类。还有专业小编每日为您从百余种杂志中挑选精品文章,供您阅读。

里面的杂志都是正版,不必担心内容和质量。

「葫芦时刻大会员」不完全杂志名录:

——

商业/财经/股市

——

「

葫芦时刻大会员

」