原文诵读:下诺夫哥罗德大学教授伊

·

尤赫诺娃

中文诵读:北外王立业教授

诗文翻译及赏析:北京大学顾蕴璞教授

Родина

О, неподатливый язык!

Чего бы попросту - мужик,

Пойми, певал и до меня:

«Россия, родина моя!»

Но и с калужского холма

Мне открывалася она -

Даль, тридевятая земля!

Чужбина, родина моя!

Даль, прирожденная, как боль,

Настолько родина и столь -

Рок, что повсюду, через всю

Даль - всю ее с собой несу!

Даль, отдалившая мне близь,

Даль, говорящая: «Вернись

Домой!» Со всех - до горних звезд -

Меня снимающая мест!

Недаром, голубей воды,

Я далью обдавала лбы.

Ты! Сей руки своей лишусь,-

Хоть двух! Губами подпишусь

На плахе: распрь моих земля -

Гордыня, родина моя!

12 мая 1932

祖国

啊,艰深难解的语言!

通俗点该多好——想想看,

庄稼汉在我之前就唱过:

“俄罗斯,我的祖国!”

而且打从卡卢加丘陵起,

她一直在我眼前展拓——

远方,千里迢迢的地方!

我的异邦,我的祖国!

那个天生就痛苦的远方,

是贴心的祖国和缠身的命运,

穿越远方而来的任何地方,

我总要把她携带在心。

那个变咫尺为天涯的远方,

那个说着“归来吧!”的远方,

那个到处,直到高天的星星,

都在拍摄我的身影的远方!

我就是为此而在孩子的额上

泼洒比水更蔚蓝的远方。

你呵,我纵然断去这只手,

哪怕一双,定要用唇作手,

写在断头台:那风风雨雨之地——

是我的骄傲,我的祖国。

1932

顾蕴璞

译

可远可近的“远方”

——茨维塔耶娃《祖国》赏析

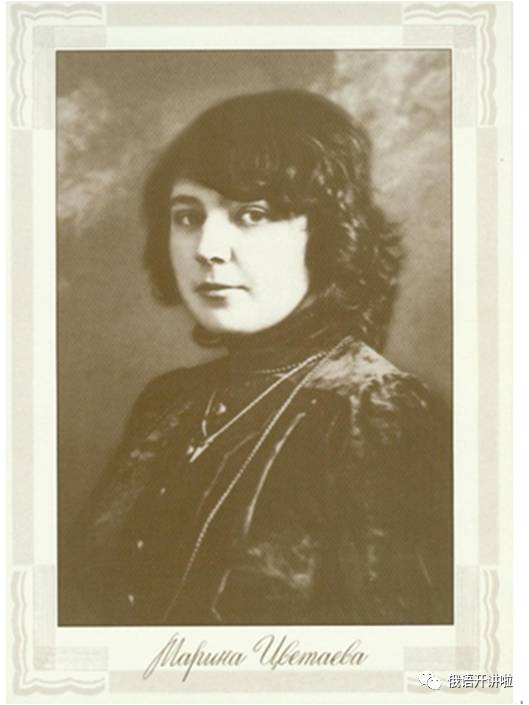

玛·伊·茨维塔耶娃(

1892-1941

),

20

世纪俄罗斯杰出的女诗人,被誉为“

20

世纪最伟大的诗人”(布罗茨基语)。她在俄罗斯白银时代中期步入流派林立的诗坛,广采博收各派之长,很快形成独树一帜的风格:忘情地委身于灵感,大胆地挑战思维定势和语言常规,不时冲破时空的樊篱,放飞自由不羁的想象之鹰,力扫诗歌创作的格式化和平庸化倾向,成为

20

世纪

20-30

年代俄罗斯现代主义诗歌最杰出的代表。

这里选赏的抒情诗《祖国》(

1932

),是茨维塔耶娃以祖国为主题的多首抒情诗中最有思想力度和艺术底蕴的一首。祖国的主题是她毕生诗的三大主题(爱情,祖国和艺术)之一,在她漂泊国外的日子里更显得沉甸甸。写本诗的时候,茨维塔耶娃已远离祖国十个春秋,饱受精神孤独和经济拮据的磨难,原先就与流亡欧洲的白俄间存在的分歧,由于她在

1928

年热忱地接待访法的苏联诗人马雅可夫斯基而进一步加剧,更加孤立无援。丢失读者的诗人更易萌生失落祖国的憾恨,《我向俄罗斯的黑麦致以问候……》(

Русской ржи от меня поклон ,

1925

)等诗就是必然的宣泄,在《松明》(

Лучина,

1931

)一诗中她唱道:“我的俄罗斯呀,俄罗斯,

/

你为什么燃烧得那样明亮?”在《接骨木》(

Бузина,

1931

)中,她吟唱:“还我窗下的那片接骨木树丛!

/

我不要一切艺术宫殿,

/

我只要这片接骨木树丛……”在《祖国》中,女诗人痛快淋漓地倾吐郁积已久的对祖国愁肠百转的真诚而复杂的思念,这些思念在女诗人独特的激情喷发和意象营造下给读者留下永恒的艺术魅力。

没有充沛的激情,就没有灵感,没有诗。同样,没有意象,就没有形象思维,也没有诗。但每个诗人的激情喷发和意象营造的方式都打上个性的烙印。茨维塔耶娃基于她的时代背景和人生阅历,对祖国有着常人难以理解的复杂心情,喷发出了强烈而难以自已的激情,她为了与读者分享,用核心意象“远方”统领下的对比形象思维经六个诗节留下了心潮起伏的轨迹:

祖国——俄罗斯

(时空)

祖国——异域

(空间)

祖国——诗人的命运

(时空)

物理距离——心理距离

(空间)

这一代——下一代

(时间)

祖国——诗人的生命

(时空)

“远方”在俄罗斯诗歌中是个极富民族特色的意象,著名诗人特瓦尔多夫斯基有组诗《远方外的远方》(一译“山外青山天外天”),伊萨耶夫有长诗《记忆的远方》,前者侧重空间的视角,后者侧重时间的视角,两者都有时空的交叠。茨维塔耶娃在抒情诗中营造“远方”意象,在思想的力度和艺术的难度上都堪称经典,从创作时间上看,她还是特瓦尔多夫斯基和伊萨耶夫的先驱者。

“远方”在诗中出现六次,“祖国”出现三次,“俄罗斯”出现一次,从这一事实就可以看出“远方”这个意象在全诗的特殊位置。茨维塔耶娃之所以选用并营造“远方”这个意象,是出于表现她对离别十年后在异邦思念祖国的强烈而复杂的心情的需要。根据“距离产生美感”的美学原理,对于茨维塔耶娃这个在海外漂泊多年,历尽坎坷的游子来说,“远方”是表达祖国情的最大想象空间:它既标志着女诗人和生于斯长于斯的俄罗斯之间山重水复的阻隔,也象征她这位受传统俄罗斯文化熏陶的游子对故国新的意识形态的疏远,甚至还期许着日夜思慕故土的她心中对盼归后的朦胧憧憬。“远方”在物理空间上能使咫尺变成天涯(十月革命后逃离祖国),而在心理空间上可把贴心的祖国和缠身的命运叠加,又使天涯变成咫尺。“远方”一方面把女诗人和孩子这两代人的命运彼此拉近。(“我就是为此而在孩子的额上,

/

泼洒比水更蔚蓝的远方”),另一方面,也让祖国之爱远离意识形态之争。“那风风雨雨之地——我的骄傲,我的祖国!”就表明她对祖国的爱大于对新意识形态的接受。

“远方”这个意象的形象思维,寓含着如下清晰的情感脉络:“远方”虽然从物理距离上似乎使诗人的祖国变成异邦;但从心理距离上它却有力地见证了女诗人与祖国共命运,同生死的感人情景,物化了祖国远在天边近在心间的独特感受,预示了女诗人母子两代人都与祖国远隔而永世阻不断的亲缘。

茨维塔耶娃在这首诗里,像在许多别的诗里一样,将和谐与错乱寓于一体,将质朴与傲慢附在一身,是“以永别而不是相会,是以决裂而不是结合来爱的”。所谓诗如其人,一首诗可以彰显一个诗人的风格、性格和人格。爱伦堡有言:“茨维塔耶娃身上兼有老派的温文尔雅同叛逆的性格,对和谐的崇尚和对精神错乱的下,极端的傲慢和极端的质朴《茨维塔耶娃的诗》”。本诗最后一节最清楚不过地证实了爱伦堡对茨维塔耶娃的性格界定。爱伦堡所说的极端的傲慢和极端的质朴,看似相互矛盾,实则是她追求极致

(

предельность)

的诗的主题结构

(тематический строй)

上两种相得益彰的品格因素

:

自我的极致与真诚的极致的交织

.

没有这两者的融合

,

茨维塔耶娃就写不出最后诗节中这种用来抒极真之情的相反之语

:

“你呵,我纵然断去这只手,

/

哪怕一双,定要用唇作手,

/

写在断头台:那风风雨雨之地——

/

是我的骄傲,我的祖国!”什么皮肉之痛,什么意识形态之灾,在祖国这座泰山面前,都轻若鸿毛。这使人想起我国汉乐府名诗《上邪》:“上邪!我欲与君相知,长命无绝衰。山无陵,江水为竭,冬雷震震夏雨雪,天地合,乃敢与君绝!”无名女诗人对坚贞的爱情永不言弃,除非是发生众多违反天理的怪事。在古今中外表爱的抒情诗中,两位女诗人同样是自信的极致和真诚的极致的典范,所不同的仅是:中国无名女诗人写的是男女之爱,茨维塔耶娃写的祖国之爱。

茨维塔耶娃在诗歌形式构成上也有不少追求极致的表现,在本诗中最典型的用例是语义压缩(

семантическая компрессия

)。如“

даль

(远方)”在诗中出现六次,在修辞上却扮演着三种不同语义的角色,前三次出现是状物或写实,第四,第五次出现是拟人,第六次出现则是象征。再如第三诗节在句子结构上十分精练,是由两个并列的带状语副句的主从复合句压缩而成:“

Даль

……

настолько родина, что

……”和“

Даль

……

столь рок, что

……”,只保留共同的主句部分,却略去了共同但重复的副句部分中的一个。

顾蕴璞

/

文

Вопросы и задания для дискуссии

1. Какие факты биографии Марины Цветаевой

лучше помогают понять место Родины в её

восприятии жизни, в

её душе и

тврочестве?

2.Какие стилистические исемантические функции выполняет опорный словесный

образ "даль"

в стихотворении Цветаевой "Родина"?

Литература.

1. Русская литература ХХвека (Пособие для поступающих в вузы). Кн.1. Под редакцией И.В.Кондаков,Л.Я.Шнейберг. М., «Новая полна». 2003.

2.

王守仁

吕绍军:

《祖国》。

见《世界名诗鉴赏辞典》。辜正坤主编。

北京大学出版社。

1990

年。

诗文选自高等学校俄语专业教材 北京高等教育精品教材立项项目《俄罗斯文学名著赏析》(诗歌戏剧篇)。主编:王立业。外语教学与研究出版社,2015年。