谁是GDP含金量最高的城市?

衡量一座城市的经济竞争力,GDP总量、产业规模相当重要,但人均GDP、人均收入同样不可或缺。

而在财政“过紧日子”、推动新一轮化债的当下,城市

创税能力

的重要性,前所未有之凸显。

一地的创税能力,与

产业结构、企业竞争力、收入水平

直接关联。

产业越发达,大型总部企业越多,高收入群体越庞大,创税能力自然就更强。

从创税能力来看,哪些城市的经济最有含金量?谁是大国财政和地方财力的主要贡献者?

01

谁是创税力最高的城市?

衡量创税能力,要看的是一地产生的

国内税收

(不含海关代征),而非经过分税或转移支付之后的一般公共预算收入或可支配财力。

从

国内税收

来看,北京、上海、深圳、广州、杭州、苏州、天津、成都、宁波、重庆、武汉、南京、长沙、青岛、东莞等15城最高。

可以看到,GDP与广州不分伯仲的重庆,国内税收仅排前十税率,创税率更是垫底;而GDP在20名开外的东莞,国内税收却跻身15强,超过众多强省会。

与税收总量相比,

创税率的高低

,更能衡量经济的税收产出水平,可视为经济含金量的参考指标。

从

创税率

来看,京沪遥遥领先,深圳、杭州、天津其次,苏州、宁波、东莞等位居前列,重庆垫底,不及普通省会。

其中,京沪最为特殊,直辖市的行政级别,最高的国家定位,众多央企国企总部的存在,大量金融企业的汇聚,让其税收总量冠绝全国。

换言之,京沪的国内税收,部分来源于金融保险等央企总部缴纳的所得税,在同口径数据对比上存在一定失真。

因此,抛开最特殊的京沪,

深圳国内税收高达8093亿元

,相比于其后的广州(4783亿元)、杭州(4559亿)、苏州(3998.8亿)、成都(3729.1亿),堪称

断崖式领先。

不仅如此,

深圳的创税率

也位居除京沪之外的

所有地市首位

,不仅高于同为3万亿级城市的广州、重庆,更远高于同为计划单列市的宁波等地。

值得注意的是,衡量创税能力,我们以总体的国内税收为基准,未考虑分税制,未考虑

二级财政、三级财政

以及

转移支付

对最终财力的影响。

众所周知,一地创造的税收,通过分税制在央地之间进行分配,只有部分留存地方,大部分都要上缴给中央和省级。

当然,由于二级财政、三级财政有别,加上计划单列市的存在,不是所有地方都要上缴省级,各地最终留成税收大相径庭。

以

税收自留率

来看,即

地方留成税收/所有国内税收,

重庆、天津、杭州、苏州、南京自留率超过50%,深圳、天津、宁波超过40%,而以三级财政为特色的

广州垫底,不足30%。

不过,这还只是初次分配的范畴,而中央财政转移支付构成了再次分配,重塑各地的可支配财力。

不难看出,加上转移支付,重庆等西部地区的实际可支配财力明显高于其创税水平,而东部沿海城市多数为净贡献主力。

02

深圳的创税力,为何远高于广州、重庆、苏州、宁波?

同为3万亿城市,深圳GDP总量只比广州、重庆多了15%,但来自

深圳创造的税收却是广州的1.7倍、重庆的2.9倍

。

同为计划单列市,深圳与宁波都享受部分省级管理权限,且税收直接与中央分成,深圳GDP相当于宁波的2.1倍,而国内税收却是2.6倍。

同为超级工业大市,深圳与苏州的工业总产值双双突破4万亿元,GDP领先只有4成,但深圳国内税收却达到苏州的2倍左右。

一般而言,产业越发达,大型企业尤其是总部企业越多,高收入群体越庞大,创造的增值税、企业所得税、个人所得税等三大主税就越多。

增值税与经济发展水平尤其制造业关联更密切,企业所得税则与企业的盈利能力相关,个人所得税取决于收入水平。

深圳创税能力,为何这么强?

对此,深圳官方曾用“8868”来想象概括其财政结构:

地方级税收占全市收入比重超八成,第三产业税收占全市税收近八成,先进制造业占二产税收超六成;现代服务业税收占三产超八成。

从产业来看

,深圳之所以税收相对强劲,在于其作为中国工业第一大市、外贸第一大市、第三大金融中心的突出优势。

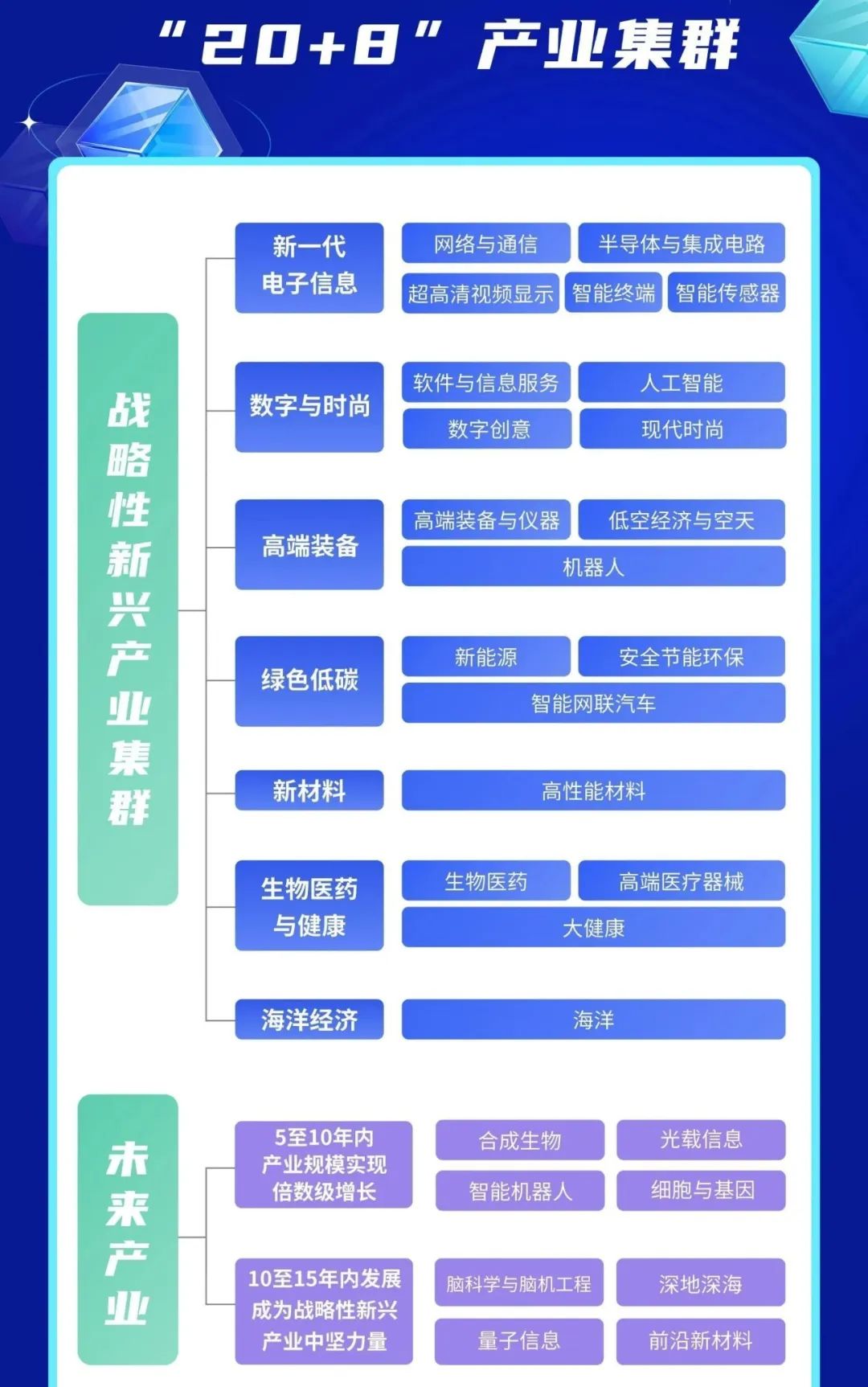

电子信息制造业、软件和信息服务业、金融业等高端产业相对发达,且形成“20+8"的新兴产业集群。

这些产业多属新动能的范畴,产业基本面、盈利面相对良好,从而与一些以传统产业为主的城市形成了区分。

从企业来看,

深圳坐拥众多大型总部企业,尤其是市场竞争力较强的科技企业,这些企业缴纳的所得税,多数都留在了深圳。

总部经济,集突出的税收效应、产业集聚效应、消费拉动效应、资本放大效应、人才集聚效应为一体,成为国内外各大城市争相布局的焦点。

目前,深圳共有10家世界500强企业,27家中国500强企业,而经认定的各类市级总部企业达389家,跨国公司总部企业105家,位居国内第一梯队。

不同于北京以大型央企为主的大企业格局,深圳龙头企业多数都在本土诞生、成长、发展壮大,华为、腾讯、比亚迪、大疆等龙头企业都是如此。

从高收入群体来看

,深圳虽然不乏庞大的蓝领劳动力群体,但高学历群体、海内外高端人才和创业群体同样汇聚于此。

与高收入群体最为直接关联的是,一个是

个税。

2023年,深圳个人所得税收入达1265亿元,仅次于上海、北京,相当于杭州的2倍、广州的2.5倍、重庆的6倍。

另一个

是高收入行业

的分布,深圳以互联网、先进制造业、互联网业为主导,而这几者恰恰是收入最高的行业。

根据国家统计局发布的社会平均工资数据,去年

平均工资最高的三大行业

分别是互联网和软件信息产业,科研和技术服务业、金融业,而最低的则是农业、环保行业、住宿餐饮业。

所以,深圳创税能力为何远高于其他同能级城市,正是得益于以高新产业为主的产业结构、众多具有竞争力的大型科技企业的汇聚以及海内外高端人才的纷至沓来。

03

深圳创税能力一流,谁是贡献主力?

与北京、上海等地相比,深圳最突出的当属市场主体众多、民营经济发达。

民营企业

不只为深圳贡献了90%以上的创新成果,而且贡献了

全市70%以上的税收

。

衡量一家企业的总体纳税贡献,一般会将增值税、企业所得税、税金及附加都纳入其中。

以此来看,根据中国民营企业纳税20强榜单,深圳的华为、腾讯、比亚迪等龙头企业全部在列,华为更因其纳税总额超过1000亿元而备受关注。

前不久,网上出现

“华为纳税是小米20倍”、“华为利润没有腾讯高,但纳税高出2倍”

之类的说法,引发无数争议。

事实上,这是统计口径问题,且不是统一口径之下的比较,不能精准衡量企业的纳税贡献。

华为纳税总额超千亿,是将所有链条的增值税统计而来,且不说增值税只是由企业代征代缴,最终都由消费者承担,消费者才是最终的税负人。同时,这些税收并非全部来源于自身,不少都是

供应链企业贡献

的。

因此,与其说1000亿元的税收都是一家企业贡献的,相当于华为以自身的产业链、供应链优势间接带动起来的,体现的是对产业和税收的整体拉动作用。

与之对比,

企业所得税

更能直接衡量一家企业直接的纳税贡献,既是企业盈利能力的体现,也是市场竞争力的体现。

同时,“税金及附加”包括消费税、城市维护建设税、教育费附加等,也是企业纳税贡献的一部分。

以此衡量,

深圳纳税贡献最高的5家企业:腾讯、招商银行、万科、比亚迪、华为。

单看企业所得税,腾讯仅2023年就缴纳了433亿元,而华为同一口径的数据是106.4亿元,比亚迪则是59.25亿元。

而根据最新发布的三季报,2024年前三季度,腾讯营业收入4878亿元,税前利润1782亿元,缴纳所得税332.4亿元。

由此简单统计,自 2014 年初至2024年 9 月底,过去10年多时间,

腾讯

累计实现税前利润约9000亿元,其中

缴纳所得税合计超过2000亿元

,所得税率平均为22%,堪称不折不扣纳税大户。

这还只是所得税,如果考虑企业间接贡献的增值税、税金及附加等整体税收,宏观意义上的纳税贡献只会更为可观。

04

民营科技企业,既是深圳财政税收的贡献主力,也是科技创新的重要源头。

2023年,深圳研发经费投入2236.61亿元,增长18.9%,R&D经费投入强度6.46%,首次实现总量和强度居全国城市“双第二”,仅次于北京。

但与北京以科研院所、高等院校为主的创新结构不同,

深圳的创新几乎都来自于企业。

在深圳素有“四个90%”之说:90%的研发机构、90%以上的研发人员在企业,90%以上的研发投入、90%的发明专利,都出自于企业。

数据显示,深圳企业研发经费投入2085.78亿元,占全社会研发投入的93.3%,

企业研发投入总量居全国城市第一。

而根据全国工商联发布的民营企业研发投入500强榜单,华为、腾讯、比亚迪等深圳企业,研发投入跻身全国TOP5。

不难看出

,腾讯、华为、比亚迪