感谢您关注中国教育报官方微信!如果您尚未关注,请点击标题下方的

“中国教育报”关注我们

为什么有的孩子似乎从小就显露出数学天赋,而另一些孩子却总是谈“数”色变?著名的数学老师孙路弘说,孩子的数学启蒙有五个阶段的敏感期,而与孩子关系最紧密的妈妈们,则可以在日常生活中找到自然而然的机会来激发孩子学习数学的兴趣。

今天,中教君为各位老师和家长推荐的好书,就是这么一本教您培养孩子数学好感度的书。

什么是数学敏感期?

具体来说,孩子的数学启蒙期有五个阶段,分别是

0-1

岁、

1-3

岁、

3-6

岁、

6-9

岁、

9-12

岁。而过了

12

岁,孩子学习数学的敏感期就错过了。当然,这五个阶段的学习节奏快慢不同,深度也不尽相同。

我们后天所看到的

“这个孩子数学好,有天赋”

云云,或许极大程度上是因为利用好了最关键的几个数学启蒙阶段。

孩子

0-1

岁的时候,大脑完成

40%

的发育,包括大脑神经元细胞、髓鞘和海马体以及其中的各种链接都在这个阶段发育完成。

别看这短短一年稍纵即逝,却可能是五个阶段中最为关键的一年。“其实孩子学到了,而且学习的速度无比之快。只是他不会用大人的方式反馈给我们,但这并不代表他没学到。”

数感是什么?

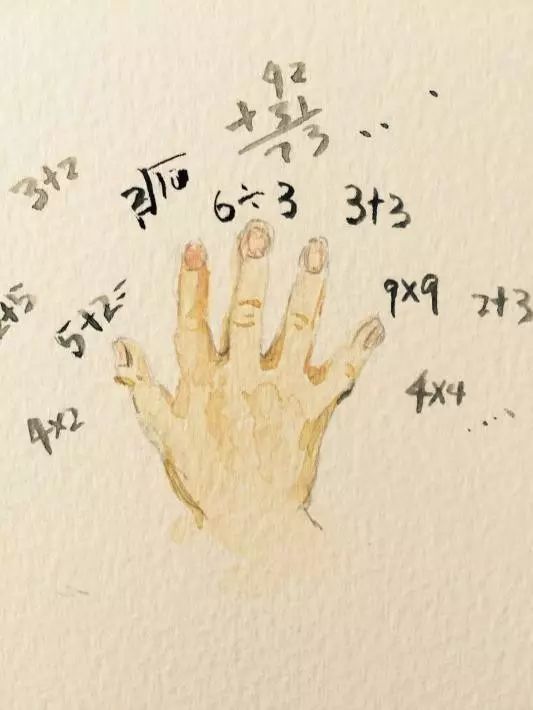

因此,要培养孩子的数感,就要充分调动起他的五感,而且还要了解哪个时期、

我们常说,数感是很重要的数学能力。但什么是数字感觉(

numbersense

)?官方一点的解释可能是:

能够灵活地处理数字,拆解问题,从不同角度看问题

。

而孙路弘老师则给了我一个更为有趣的答案:你别看数感貌似很学术,其实它和手感、观感、乐感都是一样的。

拿孙老师自己的亲身经历来说,他的父亲是作曲家,天天在家里弹钢琴,而孙老师的数感就是从那时候培养起来的。也正因如此,他儿时印象中的数字,不是

1234567

,而是

do re mi fa solla si

。道理很简单,孩子总是从他最熟悉的事物开始学习的过程。

因此,

要培养孩子的数感,就要充分调动起他的五感,而且还要了解哪个时期、哪种感觉是最强势的

。

比如

0-3

岁,孩子是触觉领先,视觉配合;

3-6

岁是视觉领先,触觉渐弱,转为配合;

6-9

岁听觉逐渐强势起来;等到

9-12

岁,则基本稳定为视觉领先,听觉第二,触觉排最后。

基于这个认识,针对

1-3

岁

的孩子,认识数字的时候,必须要有实物在手,比如说数字饼干,要让孩子有一种手感。

3-6

岁

的孩子,你要让他能够看到数字概念的呈现。而到了

6-9

岁

,加上听力,必须在语言上去强调,比如要说出

3

这个数字,而且后面还得加上不同的单位,比如

“3

个

”

、

“3

斤

”

、

“3

把

”

,这样他才会认识到

3

是一个变化的量,它不像咱们的中国字是固定的,

3

是一个可以用来描述各种东西的量。

“

在小学里,很多老师会抱怨男孩子好动,其实这是因为他的触觉学习能力还未退化,所以反而应该鼓励他多动手,进一步激发他的数感。

”

妈妈教的数学

,孩

儿时孙路弘老师的妈妈在生活中是怎么教他数学的?普通妈妈也可以做到吗?

孙老师说,其实这背后的道理再简单不过。有一个被多次证明的常见现象,如果学生喜欢一个老师,那这门课他就一定能学好。因为兴趣是驱动孩子学习的动力,如果孩子没有兴趣,他就是不想学,也学不好。

兴趣来自什么?来自于人,因为孩子是一张白纸,教学内容都是一样的,但携带知识的人是各有特色的。那谁天生有优势?当然是妈妈,孩子从出生开始,首先感受到的,就是妈妈的心跳和体温,他与妈妈之间天生的亲近感是无法被替代的,因此妈妈想要让孩子对一件事情感兴趣,也是最容易的。

可是大多数妈妈并非数学专家,更不懂专业的教法,培养孩子的数学思维真的可行吗?其实奥妙在于,

在日常平凡的生活中找到自然而然的机会来激发孩子学习数学的兴趣。

孙老师小的时候会习惯性地计算一次下楼的楼梯数,这个习惯就源于妈妈的提问。再比如,妈妈还会让他去数筒子楼里有几户人家,派他去收电费,还有买日用品时口算钱数,乘公共汽车时让他去买票并核对找零是否正确,正是这些生活细节近乎神奇般地培养了他的数学能力。

原来

“生活处处皆数学”

!

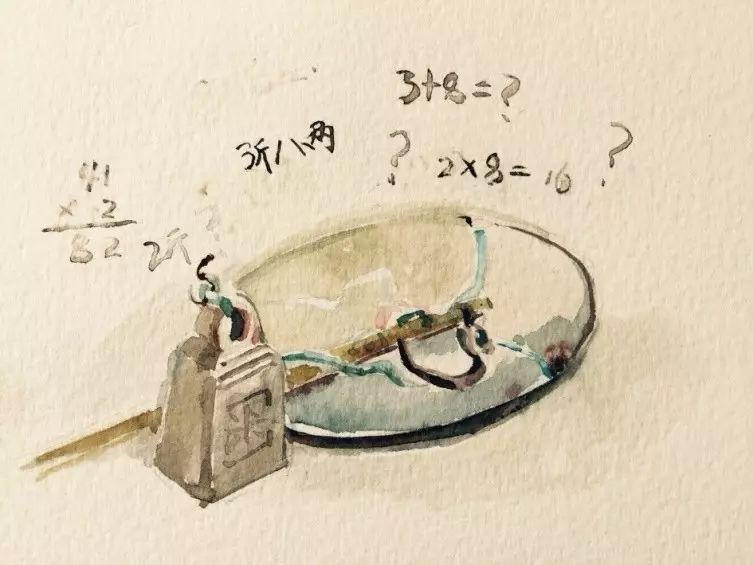

1972年3 月21 日 星期二 阴

今天放学回家,一进门就看到妈妈在用秤称重量。秤盘上放了萝卜,旁边还有我家的米袋、我的枕头和纸。妈妈称了东西就写上数,我看到6 两、1 斤1 两等几个数。这时,妈妈拿起我的书包放到秤上,然后在长条棍儿上挪那个疙瘩,她说那是秤砣,之后拿笔写上:2 斤4 两。妈妈让我把书本、铅笔盒都拿出来,分别放到秤上,又都写了数,我就知道了我的铅笔盒重2 两,三本课本重4 两,空书包重6 两。这一天过得很有意义。

妈妈肯定没有想到,1972年3 月21 日,她给书包称重量这个举动深深影响了我。从那天起,我回家后的第一件事就是给我的书包称重量,后来开始给爸爸的茶杯称重量,家里10 斤以内的小东西都被我称过了重量。

有一天在学校,校办工厂车间许老师到班里讲勤工俭学要做橡胶圈的事情。下课后,我看到他喝水的大茶杯,用手掂了一下,然后自言自语地说:“1 斤6 两。”许老师听到了,看了我一眼,笑笑说:“你说这个茶杯1 斤6 两?”我没敢说话。等下午放学的时候,许老师到班里找到了我,让我去校办工厂。到了以后,他让我拿起桌上的茶杯,我掂了一下,他问我多重,我说差不多9 两。他从办公室的门后取出一杆秤,把茶杯放上去称重,然后惊讶地对我说,你怎么光用手就能知道多重呢?

我每天给书包、书本、铅笔盒、茶杯、水杯称重,都是自己用手拿上拿下,连续一个多月,手感就越来越准,当然能够做到用手称重了。

当我有一个小小的绝活儿,能够让学校的老师感到惊讶,并特别叫我到办公室去验证而不是批评我时,这对还是孩子的我来说简直就是天大的激励。

物体的轻重是最容易让孩子理解量化作用的切入点。对孩子来说,重量是一个比较抽象的概念,要到小学五年级才会学到。书中比较明确的说法是:重量是物体受万有引力作用后的度量,一个物体重量的量化数字就是这个物体的重量。

其实对孩子来说,4 岁左右就已经对物体的重量有感觉了,能够比较拿在手里的不同物体的轻重感觉。6 岁左右,孩子就能够接受轻重的不同是可以通过数字量化来比较的这种认知。

比如,通过看不同罐头上标明的重量,就可以知道哪个拿在手里会轻一点、哪个会重一点,而不用依靠手的感觉来区别。

对物体进行数字量化、对温度进行数字量化,这些都曾经在人类文明的进程中发挥过重要的作用。仅仅通过看数字就能够知道哪个东西沉、哪个东西轻,这对孩子来说是神奇的,神奇的标志又是数字,我大概就是这样开始喜欢上数字的。每次跟妈妈去菜市场买菜的时候,我都是左手拎拎、右手拎拎,然后回家用秤来验证我的手感,并把重量写成数字。这样,数字在我脑海中就变成了一个生活中的东西,可以用来标重量,也可以用来标温度,还可以用来标长度。数字打开了我脑海中量化事物的大门。

孩子往往都是通过自己体验到的生活认识事物的。

家里需要一杆秤。

等我到大学四年级学习儿童心理学时,才理解家里的这杆秤对孩子智力发展的作用及其背后的本质原理。重量是一个抽象概念,只有与生活中身边的事情结合起来时,才会变成眼睛能够看见、手能够感觉到的具象的东西。这时,脑海中也就建立起了对应的数字概念,理解了物体重量的意思,并能够与手里的感觉对应起来,进一步刺激大脑皮层与手、数字、概念之间的联系。

而缺乏这种体验的孩子在学习重量、长度、时间、温度的时候,就会仅仅停留在对概念的理解上,无法与具体的生活相结合。感谢妈妈那次无心的排队,感谢她购买了这样一杆秤,激发了我的数字意识,激活了我的概念理解。

《妈妈教的数学》

【点击这里 了解图书详情】

责任编辑 | 齐晓君

如果您觉得这篇文章不错的话,就给小编点赞吧