高智商的本质是什么?

知友 | 沉默的马大爷

所谓的「高智商」,不同的人使用这个说法,所指的东西可能完全不同。下面分几点展开讨论:

1. 智商测验测的到底是什么?

从技术角度来说,智商就是智力测验得到的分数,这个分数在早期的算法里是一个商数(心理年龄 / 生理年龄),所以才叫智「商」,不过现在已经不这么算了。

那么,这个分数反映的到底是什么东西?

目前主流的智力测验都是基于一个相同的理论:g 因素理论。

g 因素理论的提出者是 20 世纪早期的著名心理学家 Charles Spearman,他观察到了一个有趣的现象:一个人接受各种不同的认知测验,那么测验分数彼此之间一般会存在正相关。

比如,一个人的逻辑推理测验得分比较高,那么 ta 的记忆测验得分通常也会比较高,虽然这些测验测量的是不同领域的能力。

基于这个观察,他提出,具体某项测验的得分高低,主要取决于两个因素:一个是与这种具体任务相关的各种能力、技巧,这类因素称为 s(specific)因素;另一个则是与具体任务无关的、一般性的心理能力,称为g(general)因素。测验得分之间的正相关,正是来自于这个 g 因素。

上面是 g 因素理论的示意图,红色大圈的是 g 因素,蓝色的小圈是具体测验的表现,一部分与红色大圈重叠。

所以,根据 g 因素模型,智商就是一种一般性的心理能力,如果你的这种能力比较强,那么干啥事都会更加得心应手。

智力测验的目标就是测量这个 g 因素。目前主流的测验一般包括许多不同的测验项目,通过这些项目上的得分,计算出一个智商总分,作为对 g 因素的估计。

2. 智商的大脑基础是什么?

接下来的问题就是,这个 g 因素,所谓的「一般性的心理能力」,本质上到底是个什么东西?我们能否把它还原为大脑层面的某些特性?这是目前智力研究领域的前沿问题,没有定论,但有些初步的结果。

首先,「脑袋大的人更聪明」,这条民间智慧似乎有一些道理。研究表明智商和脑袋大小的相关系数大概是 0.2 左右。

如果用脑成像技术把脑壳打开,计算一下实际大脑的体积,那么与智商的相关系数会上升到 0.3-0.4。这个相关系数不算高,但作为群体水平的统计还是有意义的。

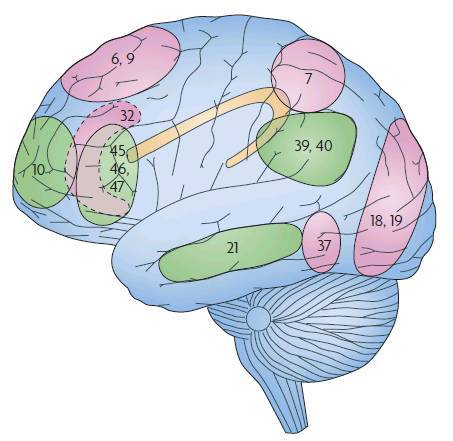

其次,在具体脑区的层面上,目前比较有影响力的理论是顶叶 - 额叶整合理论(parieto-frontal integration theory),这个理论认为智力的神经基础是一个横跨大脑多个区域的神经网络:

与智力相关的主要脑区

数字为 Brodmann 分区编号

根据该理论,当一个人需要解决某个问题时,会经历如下步骤:

(1)大脑颞叶、枕叶的脑区(图中 18、19、21、37)完成早期的感知觉加工;

(2)信息传递至顶叶区域(图中 7、39、40),进行符号化、抽象化加工;

(3)顶叶与额叶区域(图中 6、9、10、45、46、47)协同工作,寻找最优的方案;

(4)扣带回(图中 32)根据这个最优方案,筛选出正确的行为反应,并抑制不正确的反应。

所谓智商,本质上就是这个神经网络的工作效率。这个网络越发达,效率越高,那么一个人的智商就越高。

这个理论确实得到了不少实证研究的支持。比如,一个人的智商得分越高,那么这些区域的灰质体积通常也越大。

此外,脑网络方面的研究也发现,智商得分确实可以预测这个神经网络内部的信息传递效率。不过,现有的研究还存在很多局限,未来还有很长的路要走。

3. 日常生活里大家所说的「智商」到底是什么?

上面讨论的是学术领域的「智商」。在学术之外,智商的概念也已经深入人心,很多人都喜欢拿它来说事儿。不过,老百姓所说的「智商」,许多时候和学术上的定义并不是一回事。

在日常生活中,我们没法直接测量出一个人的 g 因素,我们能观察到的,是 ta 在具体任务中的表现。

一般来讲,大家都会有一些朴素的刻板印象,认为某种行为表现代表了高智商,比如数学物理学得好,思维有条理,乃至说话语速快,等等。

实际上,这些行为表现的背后,既有可能是 g 因素的影响,也有可能是熟练度、思维方式,乃至动机的影响。

这件事的个体差异很大,日常观察也不可能做到很客观,所以从行为表现直接推测智商,是一件很不靠谱的事情。

如果推测的对象是自己,试图通过自己的某些表现来自证高智商,那么大概还是吹 nb 的成分居多。

本文内容来自「知乎」

转载请联系知乎原作者

未经作者授权同意,禁止转载