关于美是什么,以前推送的

Beauty=b/a=(a+b)/b=1.618...?

用黄金分割解释什么比例会形成美感的奥秘。

而在BBC的纪录片《what is beauty?》中,艺术家Matthew Collins总结了关于“艺术之美”的10个奥义。

1.Nature(自然)

艺术家们的任何创作都离不开我们所处的环境——自然环境和社会环境。大自然的可畏,在美的呈现中更容易

被取材

放置在作品中。

位于法国的米洛高架桥(Millau Viaduct),出自“高技派”的代表人物诺曼·福斯特(Norman foster)之手,像剑背长龙般蜿蜒曲迂在山谷中。

重达24万吨钢筋水泥在云层掩盖下,抹去了不少人工痕迹,就像是和大自然共生的机械体。

除了建筑中这种依据大自然地形提取结构的例子,绘画中同样懂得在自然中精炼要素。

遵循简即美(

less is more

)这一定律,宁静沉着洗尽铅华往往返璞归真,最为打动人心。

说到极简主义,早在一千多年以前,大自然便被一系列清晰可辨的符号表现出来。

宗教上的极简主义更是把任何宗教之外的多余信息摒弃掉,充分突出三位一体等神圣观念。

光之教堂

有趣的是,到了现在,安藤忠雄的

教堂

三部曲(光之

教堂

、风之

教堂

、水之

教堂

)则是把高度凝练的宗教元素

十字架

嵌入大自然间

,把神性统归于一处。

当然你也可以不这么认为。

水之教堂

所以,空间感和自然体验经过艺术手法的处理,产生了一种纯粹而抽象的效果。包括莫里斯·路易斯(Morris Louis)的抽象山谷。

亦或是

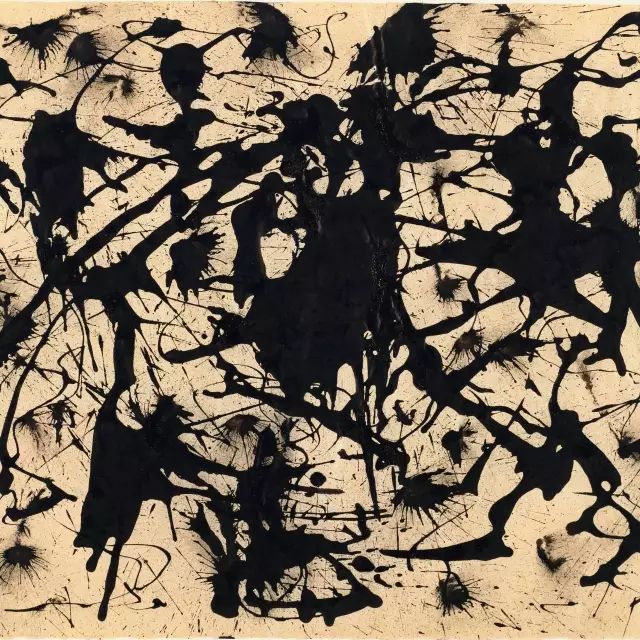

杰克逊·波洛克

(Jackson Pollock)的意识渗透在行动中的滴画。

2.Simplicity(简洁)

承接于第一点,第二点我们要说的是简洁。

文艺复兴时期, 皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡(Pierodella Francesca)画过这么一幅祭坛画 。

人物布局简单对称,中间的圣母着

蓝色

(因为旧时蓝色颜料昂贵,所以只给圣母使用)。两边的天使分别在袍子,翅膀和鞋的颜色上交叉对应,整个画面简练有力。

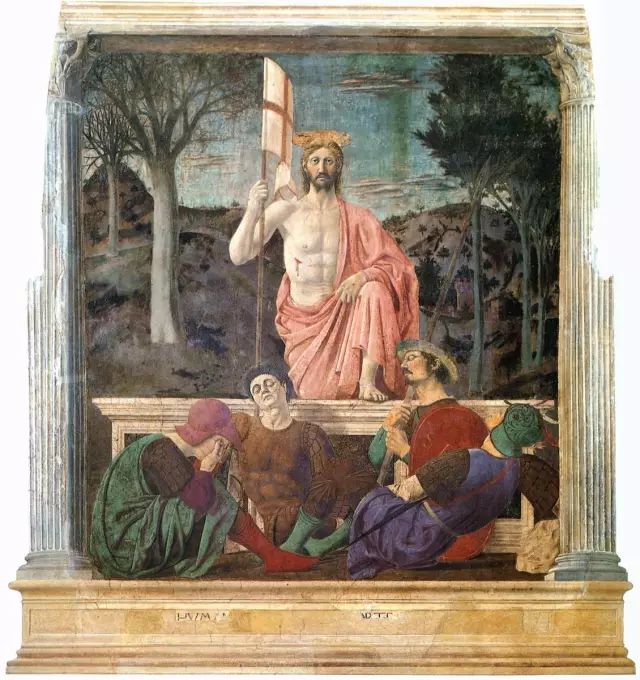

皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡的另一幅作品同样能看出他以上所描述的的作画习惯。

还有这幅《基督复活》,也能看出 皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡在衣服颜色上处理的交叉对应的习惯手法。这幅画还有那么一个传奇的小故事,这个坑我以后再填。

那么艺术之所以要简练,是为了传播更加畅达——内在思想无论多复杂,艺术都能够以美的形式将其表达出来吗?

回顾艺术史,皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡的几何构图追求对称,贝里尼同是几何构图,却是偏爱三角。

3. Unity

统一,即各种元素邮有机地融合在一起。无论它们多么复杂,当合而为一的时候,却显得那么协调。

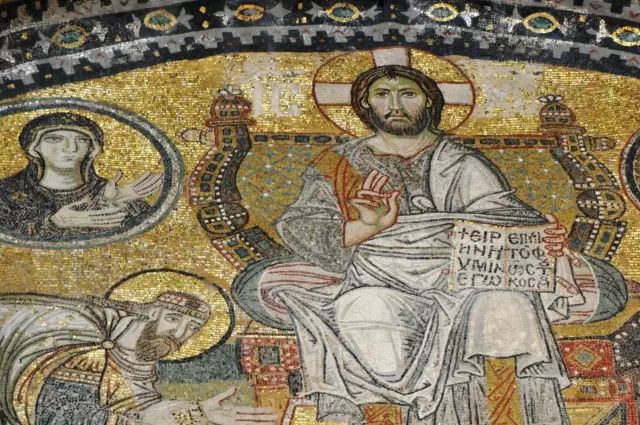

表现

超验事物

的物质手段往往是根据不同材料的特性进行装饰。比如马赛克镶嵌画使用大理石、玻璃、金箔拼合,从异质中达到和谐。图像本身 、图像布局、图像之间的关系互相呼应,形成一个整体。

4. Transformation(转化)

转化,从世界到内心,把外界信息以有意义的形式放进脑内即是艺术的产生。

洞穴壁画就是真实事物转化为符号象征,法国多尔多涅的佩西莫尔的洞穴里,那些动物速写线条代表形状,也包含运动速度。

17世纪的荷兰艺术家艾尔波特·克依(Aelbert Cuyp) 擅长描绘动物,那些田园间稀松平常的场景转就能转化为代表宁静恬然的艺术符号。

我们所产生的感受便是以各自特有的方式对图像作出的反应。我们会去欣赏和我们有一定距离的事物,它被观察时即是一个符号,在我们的大脑中进一步被转化。

5.The Surroundings(环境)

环境,是当代美术馆最重要的体验。宏伟的空间,洁净的灯光还有抛光的地板,这一切超凡脱俗。

美不在艺术品本身,而变成了周围事物,当代艺术品的展示背景总是一片白色就像一件简陋的禅房,恨不得真给它放上宗教的东西。

这漫无边际的白即夸张又高贵,部分当代艺术作品的丑陋便是在洁白的空间环境中被补充了其美丽的部分。

简言之,人对于美的渴求自然是在这些空白处自己想象添加。这个和把一张照片加个白框提升层次是一个道理。

6.Animation(活力)

米开朗基罗的《创世纪》中, 巨大的膝盖,波浪一样的头发,扭转缠绕的肢体。惊心的畸形之美却依然能安抚人心。

米开朗基罗自身的感知密度就饱含着惊艳夸张的生命力,擅长宏大叙事,将所有的感情都提升到庄严的终极命运中去:

怎样做才能做好做到最好。

怎样做才能做对做到最对。

7.Surprise(意外)

如何做到找寻平淡事物中的美好?便是大脑中的隐秘世界潜意识。

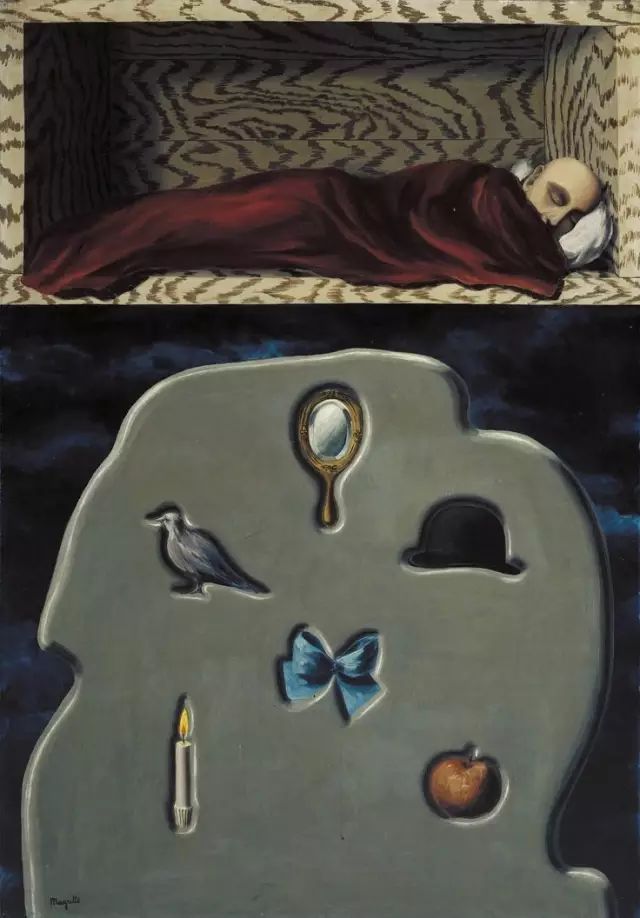

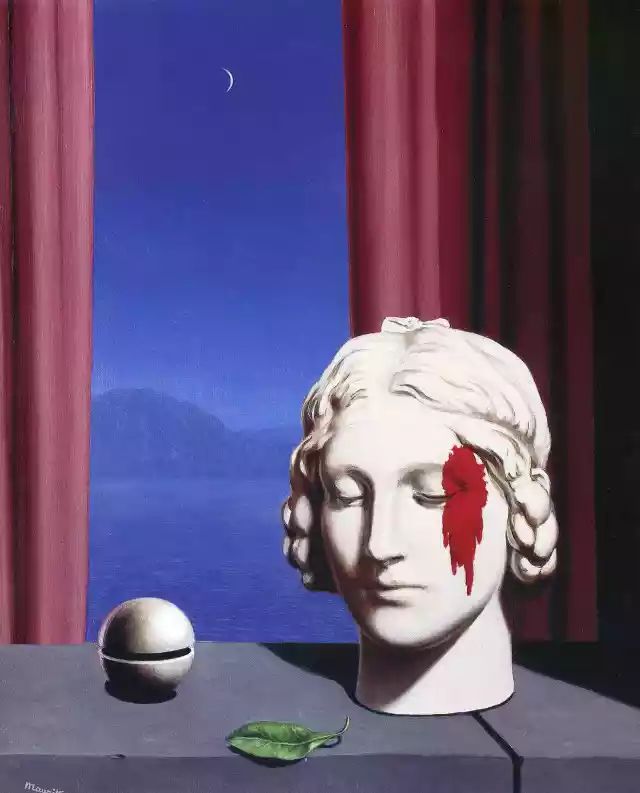

玛格丽特于1928年创作的《无谋的眠者》就用一支蜡烛,一面镜子,一顶礼帽,一只鸽子,一朵领结和一颗苹果来表现梦中世界。

各种符号、时间、空间 ,每个人看来都不同,艺术便是对习惯产生冲击,产生新的东西让人看到美。

8.Pattern(图案)

图案,一种组织视觉体验的方式,使事物变得美观——形式之美。

大自然的风貌便是创作图案的灵感源泉,艺术通过图案和结构来呈现自然,因为自然本身也是由图案和结构组成的。

抽象的图案设计和具象的现实世界相互碰撞交融。抽象的价值在于聚焦和排列起来的艺术的视觉元素,使之更加具有美感。

我们认为抽象艺术只是在当代折磨我们但实际上所有的艺术都是抽象的,而且无论何时所有抽象的东西都是源自世界的本貌。(扩展阅读:

他们都用这些▁▲▏●╱◆╲■◥◤★◣◢⌒▇画画

)

9.Selection(选择)

选择,即甄选和摒弃。

罗伯特·劳申伯格(Robert Rauschenberg)在1954年创作的《沙琳》(Charlene)中,有一个闪烁的灯泡装置,一面伞布,关于一则和他有关的报纸报道,还有一件他的旧T恤。

这些看似毫无联系的物品实际上是内心的选择,新颖的堆放迸发活力的产生。

所有事物都截取部分,在材料质地、颜色视觉上找到联系,寻求内在的活力和张力。

10.Spontaneity(自然而然)

自然而然,也只有把英文翻译成中文,才会发现最后一点和第一点“自然”勾连上。

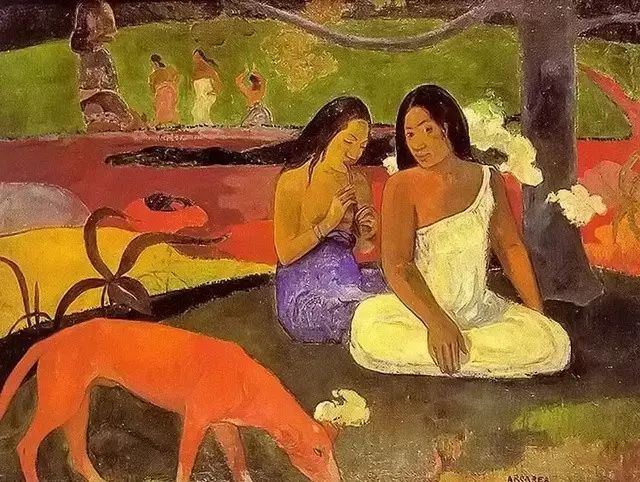

19世纪末期,高更在巴黎生活工作,当时的西方非常腐化。后来他搬到南太平洋的一个岛上生活。

在这段期间的创作中,那些炙热的颜色描绘出了天堂——我们所能抵达的真实之处。

高更的色彩是现代艺术的一个开端,而在高更死后50年,

马蒂斯(Matisse)

开展了有关自然性的创作实验。

马蒂斯的剪纸《蜗牛》中,一个极不稳定的漩涡中心,即兴创作,自然而然。自然和技艺以写意的方式融为一体。

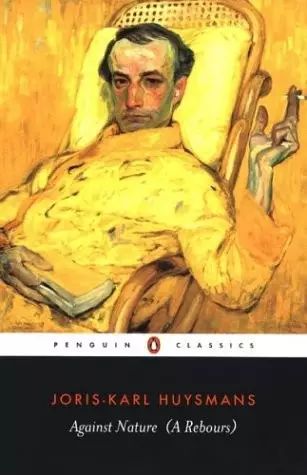

关于自然而然,我想起了于斯曼的书《逆天》(against nature),主人公作为一个宅男的究极体,对于人工造物的推崇就远胜于大自然。孤身深居在自己的豪宅中,为了让鲜艳的地毯有所调和,他竟然买了一支乌龟,再让工匠给它镶上各种宝石。这个移动的装置想必比那些用画装饰房间的人们高出几倍。可怕的是,用的是活物,这还是在19世纪。当然,乌龟不久后就被折腾死了。

不过,《逆天》更多地还是通篇的装饰意味隆重的颓废,神经官能症的感受盛宴。单是各个出版书本的封面就能说明一切。

最后这个是Franz Kupka给波德莱尔画的画像,把于斯曼的后生放在于斯曼的书上,真的是绝了。总之,于斯曼《逆天》的坑我后面会填。

今天的文章来自我们的

特约编辑

,很酷很酷的@侯破破Houpe 的旧文。

如果其他的小伙伴也想成为艺点儿艺术的

特约编辑

,可以发邮件给

[email protected]

,或者直接在

评论区留言

。